希望大家在新冠肺炎穩定之後,可以邁出尋找”緣鄉”之旅,並找到屬於你自己的”緣鄉!

翻譯:邱 子菁

大家好 我是生活藝人 田中佑典。

2011年開始,我以連結台灣和日本的編輯以及製作人的身分開始活動。從製作雜誌「離譜」開始,一直不停來往兩國之間,傳達”台日系文化”。「微住®︎」是我在台日系文化中所提案,並在我的故鄉福井縣誕生的今後的地方旅行模式。通過「微住」,從新視角來近看日本在地文化。

※「微住」(登録商標第 6330836)

接下來請讓我多自我介紹一下。我在學生時代就對亞洲有興趣,其中台灣特別吸引我。台灣和在歷史上和日本有很深的關係,文化和生活上,和日本人也有類似的想法和喜好。另一方面,夜市之類台灣才有的生活風景又展露出日本沒有的”亞洲感”。這種共通點與不同點恰到好處的平衡感,讓我感到舒服又迷戀。

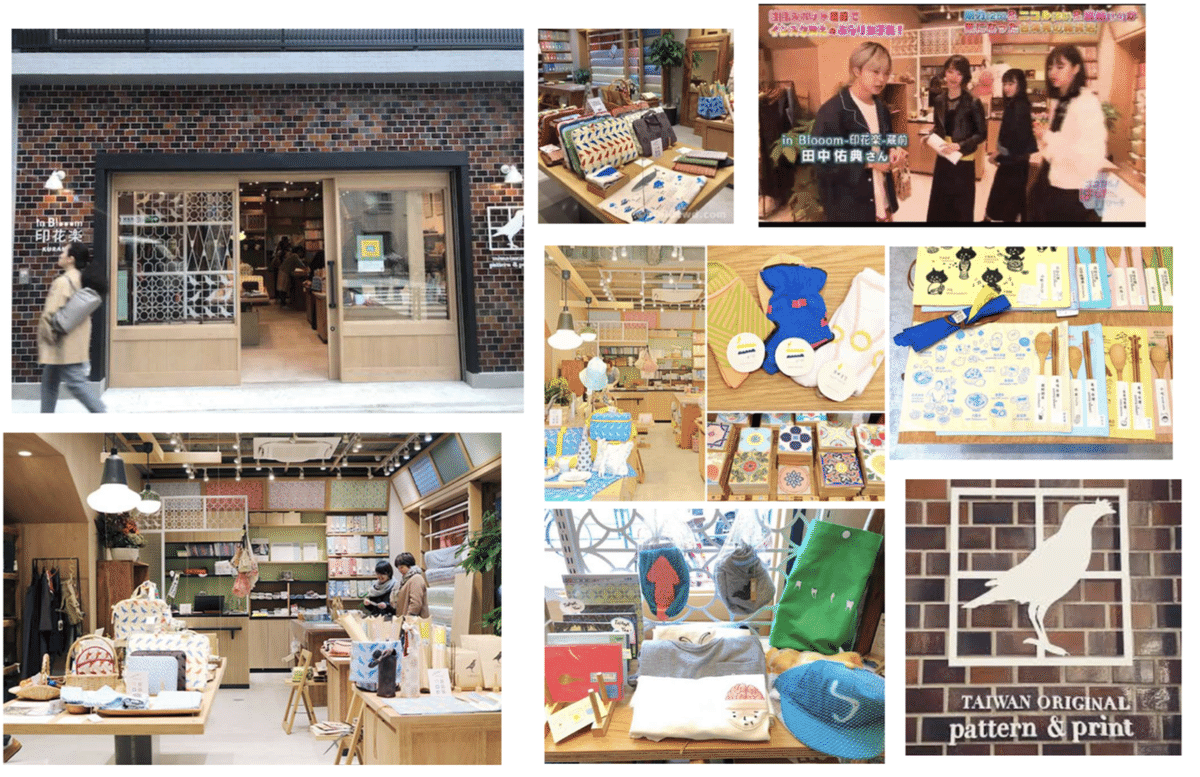

在2011年,我覺得台日交流絕對會越來越有意思,因此想成為連結雙方的角色,便一時興起創辦了「LIP」並開始活動。之後約有10年,除了發行台日系文化雜誌『LIP 離譜』以外,我在台灣為日本企業或創作者做推廣,在日本百貨公司等商業機構協辦台灣活動。到前年為止,也在擔任東京的台灣文化商店「台感」的製作。

2015年左右開始,在日本各地開始興起歡迎「訪日外國人(inbound)」的宣傳風潮。而福井和日本全國相比雖然觀光客人數不多,但來自台灣的旅客比其他國家還多。順著這趨勢我開始在台灣企畫福井物產展,連帶著擔當製作介紹小冊子,福井相關的工作也從那時開始增加。稍後會談到的「微住」也是在這些工作之中誕生的。

「微住」誕生的故事

在談「微住」之前,請讓我分享我超喜歡台灣的地方。

想問在場各位朋友,我剛說到日本人和台灣人的共通點很多,但相反的也有根本不同的地方,大家知道是什麼嗎?

讓我們問一下日本的朋友,請問對大家而言,生活的基本是什麼?

答案是「衣食住」。

接下來問台灣的朋友,生活的基本是什麼呢?

台灣的生活基本是「食衣住行」這四個。

是的,台灣存在日本沒有的「行」的概念。「行」大多指「移動或交通」,但我會加深一層解釋為「變化」。 日本的生活基礎當中,不存在意味變化的「行」。例如日文中說「近來沒有什麼變化嗎?」的意思幾乎等於「你好嗎?」,在日本的生活與社會價值觀當中,可能「沒有變化」在某些角度上來說是好的。

目前為止也被問過好幾次「請告訴我們台灣的好」。要是只用一句話來回答,則這個「行」就是台灣的魅力了。說一切都濃縮在這個詞語也不為過。變化並適應新環境,是台灣人的基本姿態。

有一個我也常用的台灣人的口頭禪叫「差不多」。翻成日文意思是「大概(dai-tai)」,台灣人常在各種場合使用這個詞語。如果聽到「大概(dai-tai)」,以日本人的性格來說,可能會覺得半調子而感到不安。

在日本,要拿出去給別人看的東西,盡可能都會要求完美,努力不產生一點空隙。但絕對不是說台灣人就不追求完美,而是台灣朋友們在變化當中,對事物狀況的臨機應變能力真的很強。

正是台灣人「行」的想法和「差不多」的感覺,讓各種場面能產生余白,並且產生新的交會點和連結。

麻煩各位想像一下自己喜歡的物或人。

大家會喜歡一直吹牛的人嗎?會和完美無瑕沒有一絲空隙的人產生共鳴嗎?

和人對人一樣,我覺得對於一個地方,我們也是會喜歡上「有點空隙的部分」。這個「空隙和余白」的想法可以活用在地域創生,或是微住者加入地域生活,能夠深入參與的部分。關於「行」的想法,我經過在台灣的各種經驗,感受並學到很多。這次新冠肺炎疫情,也正是「行」這個字,讓台灣的臨機應變能力受到世界很高的肯定。

接下來談我常被日本人問到「台灣的夜市是在辦祭典嗎?」的問題。在我回答「夜市不是祭典,而是每天都有」時,很多人都感到吃驚。那其實是台灣日常生活的一部分。

會這樣想主要是因為和街坊道路一樣,日本人生活中,對人關係都是很清楚畫分內外。在家是「私」,在外是「公」,界限劃分得很清楚。 當然這也算日本獨特的優點,確實區分,所以能明確責任所在。

在台灣,「內」和「外」的分隔線,正可說是「差不多」。所以有「大家」經常聯繫著的感覺,從街坊道路當中也能感受到。在台灣寫「大家」,正可說是「大家族」。有事的時候,政府和人民同心協力一起守護大家園。這是因為平常彼此距離相近,能溝通,連抱怨都能率直互相表達的關係性。雖然常被說台灣人熱情親切,但日本人覺得台灣不錯的部分,大概都可以連結到「行」和「差不多」 。

以上就是我喜歡台灣的地方。

然後這將會連結到「微住」的概念,以及接下來的地域創生和迎接「訪日外國人(inbound)」的部分。

我們把話說回來。

大概在2013年左右,當時「inbound(訪日外國人)」這個詞還沒有普及。在日本的主流意識,還是以東京或大阪為中心的社會和想法。但另一方面,在台灣慢慢增加朋友之後,會遇到比我還懂日本的台灣人。這些人比日本人對日本的「地方(大都市以外地區)」還要感興趣。實際上去到地方旅行的人也很多。還出版了許多以日本在地為主題的書。

2015年開始出現「inbound(訪日外國人)」這個詞語,我也在台灣做了宣傳福井的工作 。剛開始我自己也不太了解,台灣人對日本的非都市地區追求什麼,一直宣傳福井的觀光地或是相關產品。但日本不管哪一個地方都宣傳著類似的觀光商材,我心裡一直放不開,覺得沒有辦法宣傳到真正的福井,或是福井獨特的部分。

我不停思考台灣人為什麼對日本的「地方(大都市以外地區)」有興趣?想要追求什麼?能不能做到福井獨特的宣傳方式?然後我發現,不管是誰都能知道和體驗到的,用很「觀光」的方向來宣傳福井,應該不會打動台灣人的心。

我想著:比起觀光資源,將主軸放在福井豐富的生活資源上,和當地人一起體會在地生活,是否能成為更有趣的宣傳呢?然後SNS比日本更普及使用的台灣,是否會將觀光無法模仿的,這些深入在地生活的情況和故事,透過網路發送給全世界呢? 我確信福井的機會就在這裡了。

和其他的觀光都市一樣只是裝酷裝華麗也沒有意義,這些都會被台灣人識破。更重要的是原汁原味沒有多餘包裝的生活,正可以讓大家看見福井的「空隙」。 然後三年前的2017年,我將這個想法投注到一本導覽書。以擁有豐富生活資源的福井為舞台,刊載著福井生活原貌的導覽書出版了。

這本書的概念是:非一般觀光旅遊,也不是完全「移住」當地,而是如何和地方一起做些什麼,並且體會地方才能體會到的生活。我將這命名為「微住」。

雖然中文發音是「微住」,但藉由漢字可以變成台日共通的新詞。順帶一提,「微」這個字,也涵蓋了剛才說到台灣的「行」的概念和想法。

作為這本導覽書的編輯部,我邀請在台灣介紹日本的雜誌「秋刀魚」的編輯部,還有攝影師川島小鳥先生。

在我關注台灣的十年來,為了經常從外面觀點來俯瞰台灣,一直徹底意識著不要定居台灣。而我覺得福井的這本導覽書也需要相同觀點。和編輯部成員們一起到福井實際「微住」,並將那個時候的生活紀錄統整,採中日雙語出版。導覽書名則取自福井名產「青花魚」,日文念作”SABA”。《青花魚》出版之後,在台灣廣受好評,也在台北誠品書店舉辦「青花魚展」,吸引很多台灣人來看展。

另外,我自己也不局限於台灣,而是在亞洲各個地區開始定期「亞洲微住」的生活模式。微住到底是什麼,微住應該做些什麼,這些都是依據實際經驗來推廣給大家。進一步的,去年開始和福井縣複數地區的人一起同心協力,迎接來自台灣的「微住者」,而不是不特定多數的觀光客。

然後今年春天,我新創了一個自媒體「微住 .com」,但因為同時發生的新冠肺炎,目前募集暫停。現在一邊等待著時機的到來,一邊將「微住」普及到福井縣當中,進而普及到台灣。

「微住」究竟是什麼?

那「微住」到底是什麼樣的旅程呢?

要用一句話來說明的話,就是「與地區同心協力,創造屬於自己的”緣鄉(YURUSATO)”」

"YURUSATO"原本是我創的詞語,就是除了自己出生長大的故鄉以外,能夠自己去培養和地區以及他人的關係,這樣的地方我稱之為"YURUSATO"。出生長大的地方,台灣和日本都一樣寫「故郷」,相對因緣份而結交的地方則寫作「縁郷」。

就像我的「縁郷」遍佈台灣各地一樣,透過旅行和特定地區締造深入的關係,就是微住。

台灣的大家會不會也想在日本找到和自己有特別關係的「縁郷」呢?

我認為像福井這樣非觀光都市的地方,對於國內的移住定住者,對於以台灣人為首的海外旅行者,作為「縁郷」都應該積極開放,不需要分國內外。

那微住者該怎麼和地區有所交流呢? 在當地能夠和當地人一樣生活到什麼程度,才是這個體驗的重點。首先是停留當地的日數,目前為止設定比一般旅行還要久一點,建議要留一週以上。如果時間上許可,悠閒的在當地遊覽,吃一些深入當地才能享用的地方小吃,也可以到附近鄉鎮觀光。

但希望大家逗留久一點並不只是這些理由。

特別因為當地人也是在最開始幾天會為了表示好客,努力拿出很多好東西,過了幾天可能也沒梗了,便會回復平常生活的姿態。

實際上在編製《青花魚》的微住時,請秋刀魚編輯部回想當時,他們也說大概在第一週結束之後,他們和當地人的距離變得很近,感到彼此沒有客人和主人的分別,那時感覺特別開心。

但還有更能貼近當地「生活」的方法。這就連接到剛才說的「空隙」部分。

關鍵詞是「製造互益/消費互益」。

目前為止的觀光只是單方面接待旅行者,消費服務。觀光客就是客人。

但微住是盡量去除「客人」與「主人」的身份,彼此為了地域,為了當地人,還有為了微住者的各位,彼此互相為對方做些什麼。這些我稱作「製造互益/消費互益」。互相做對對方有益的事,在當地各盡一點職責或是不沉重的責任感,可以創造在當地屬於自己的一塊地方。

人類很不可思議的是,比起單純受到他人招待,自己動手或是留點汗,還能做些有益他人的事情,那時的記憶會更深更長久。而且還可以跟當地人加深情誼。

目前為止,作為接受方的當地人也沒有透露自己的內心裡層,做為觀光,只將”好的一面”表現出來。 但其實透過展現內心裡層空隙的部分,可以加深加廣體驗的深度。

而目前為止的旅行者模式,可能只想著如何輕鬆便利又有效率地旅行就好。但透過「為當地做點什麼」來增加點旅遊負荷,就是將當地的事看作自己的事,並對當地產生更深厚的情誼。這就不是一般說的「附加(fuka)價值」,而叫「負荷(fuka)價值」 。

這個不輕鬆也不便利的「負荷」正是存在當地生活中。透過體驗目前為止地區沒有表現出來的負擔之處,就是微住獨有的附加價值之一。

在日文當中「過得輕鬆方便(楽をする)」和「開心(楽しい)」,使用同一個漢字。但在台灣則寫做「方便」和「開心」,是不一樣的東西。 而在微住中,微住者敞開心扉的同時,當地方的「心」也會敞開的。

雖然說是負荷,但也不是那麼負面的東西。

舉個例子來說吧。首先是生活中不可欠缺的「飲食」。

台灣的各位都是饕客,微住時就可以去很接地氣的美食店很多次。或許只去一次沒有辦法讓店家記得,但去兩三次,店家可能就會記得你的臉,或是能和店員或是當地客人當朋友。

台灣人或許會覺得不可思議,但日本幾乎沒有早餐店,尤其到非都市的地方更是接近零。在這種情況下,比如說由微住者做台灣式早餐招待當地人的提案如何呢?材料從當地的超市或蔬果店買來,做好之後和當地的人一起吃。雖然可能有點辛苦,但會非常開心。當地人吃了之後肯定也會喜歡上台灣,當然友情也會變得更好。然後或許晚上反過來由當地人做鄉土料理招待微住者。像這樣在生活中的互相款待,在微住當中是很重要的。

下一個來說說怎麼享受移動的樂趣吧!

不只是福井縣,不管是哪一個地方區域,要在區域內移動非常不方便。

現在的旅行常識,重點都在於如何快點達到目的。但我認為在各種東西觸手可及的現代社會,如何享受無效率的時間,正是讓心靈更加豐富的方式。

而這個解答是「步行」。普通旅行無論如何都會有日數限制,但在微住期間,希望大家實際步行在當地的路上。

透過步行,可以看到當地幾十倍的美好。

透過步行,可以遇到更多的人。

透過步行,口乾空腹,就更能享受當地的食堂和式咖啡店的美味了。

我這個福井人,也在因為想要「步行」走遍整個福井,而以名為「微遍路」的企劃,在上個月花了1個月時間縱斷福井縣。

當然不是要求大家也做同樣的事,但比起開車只尋求目的的旅行,透過「微遍路」我擁有更多的相遇,有了只屬於自己的故事,也更加喜歡自己的故鄉福井了。

希望大家在自己微住之地,就算只有在地區內也希望大家去路上走走看。

接下來介紹在微住當中,活用各個地區的魅力與特色的例子。

位於福井縣東部的大野市。在當地自古以來的商店街上,有來自台灣台中的文創團隊ARTQPIE,以及台中攻讀設計建築的大學生們來這裡微住了一週。

隨著當地居民的高齡化,有很多店已經拉下鐵門,以往的觀光視角來看,很難做出吸引人的魅力。那他們怎麼享受在這裡的微住時間呢?

剛好那時在這條商店街有要將空屋翻新成旅舍的計畫。以往的觀光,都是內部的人做好翻新之後,以完成的型態迎接客人和旅行者。這時的微住,是台灣的微住者一邊在當地生活,一邊和當地居民同心協力改裝旅舍。 微住期間中,上午在旅舍做工,中午一起做料理。其中有一天和當地的爺爺奶奶們一起搗年糕,當時是冬天,還一起幫忙鏟雪。有一天晚上還去看了大野的滿天星空。

他們體驗到非常貼近當地居民的生活模式,而當地人也會藉由微住者外來的”稀人”視角,讓他們參與當地的事,渡過彼此互相學習或是有新發現的日子。

微住不光是零碎消費當地的元素,重點是和地域這個「面」產生關係性,並且喜歡上當地。

另外再介紹一個今後計劃接受微住時的想法。我稱之為「不帶走的製作體驗」。

目前為止在日本各地,我自己也曾體驗在當地做些什麼,像製作玻璃杯或是在盤子上畫畫之類。但回想起來製作的那一瞬間非常開心,但拿回家後幾乎都沒有使用。比起這樣的狀況,我想:如果不帶走自己做的杯子等東西,留在當地能夠被使用的話,可能會更加充實。

說那東西是自己的靈魂這個比喻可能有點誇張,但回家之後,會感覺到和那個地方還連結著。也會形成某種小小的責任感。比起自己擁有,如果可以成為對他人有益的事,而那東西成為一個接觸點,則會覺得那關係會持續下去。

例如自己做出來的杯子,被使用在當地的咖啡店,透過SNS去看到使用場景,便會透過杯子的存在,感覺和當地持續著關係。也會想要再次去到當地,去和那個地方的大家見面。福井的工藝和傳統產業非常有名,我想將不走原來自家消費型製作體驗,而是作為製造互益的「不帶走的製作體驗」編入微住計畫的一環。

透過微住加深關係的當地人和微住者,彼此關係並不止結束在這一次。在大野的微住締造出來的一段特別關係,讓大家離別時還哭了出來。這將成為一趟沒有句點的旅程,和一段不會結束的關係。

「明年還會再來的!」「下次換我們去那邊微住!」

下次,就換在地人變成為微住者,去拜訪對方。

微住,不只是一期一會,而是會產生「一期三會以上的關係」。台灣和日本,互相往來的這種關係,正是微住想要締造的,地方需要的有價值的交流圈。不管什麼人,都會和地域擁有不一樣的合得來的點,每個人的”緣鄉”都會有所不同。所以福井縣希望活用各個地區的特色,媒合每個地區和微住者。

地方的時代

剛才談到「行」,其實在日本原本是存在的,就像日文中有「行商」這個詞一樣。但是「行」是「變化」,伴隨著「沒有效率」,沒有安定感。 在日本從某一個時代開始,將「行」從日本人的生活中去除,好讓創造地區和人們生活更有效率,進而創出以東京為中心的經濟圈,也就成為現在的日本。

到某個時代為止,那其實是完美的,但在新冠肺炎之後的現在不能這樣了。雖然說接下來是地方的時代,但必須再次思考「地域」的真正意思的這個時間點,我們認知到,用目前為止一樣型態的觀光模式來開創地域並沒有意義。那地方本來的魅力到底是什麼?

以導覽書《青花魚》的微住據點,也是微住發祥之地福井市東鄉地區為例。要說這個地區的魅力是什麼,我總是說是這個地方,在好的意思層面上很”麻煩”。

以前小時候住在福井,雖然有聽過東郷這個地名,但沒什麼機會去,周圍的人說過,「比起其他地方,東郷的地區活動很多,和鄰居的交流或是劃分勢力範圍的情況很多,很辛苦。」

離開福井之後,反而和東鄉的大家認識,發現真的如傳聞一般每週都有地區活動,每天大家都為了地區集合,乍看之下生活中不需要的事情也很多。

但是東郷的人們絕不為了金錢或是利益,大家都同心協力。以前肯定不只東郷這樣,而是不管哪一個地區都存在著和東郷一樣”麻煩”的部分,但為了經濟發展和都市化,提高效率和方便,都已經失去了”麻煩”的部分。同時,居民和與地域的關係也變淡了。

當時我曾經擔當過宣傳東郷魅力的設計,對於有山有水,還有田園風景的東鄉,我打出的招牌是「日本的原風景」。

當時沒有注意到的是,原風景說的不是視覺的美麗自然,而是人和土地本來的關係性。我稱之為在好的意思層面上很”麻煩” 。我覺得這樣沒有效率又麻煩的事,正是地方獨特的魅力所在。

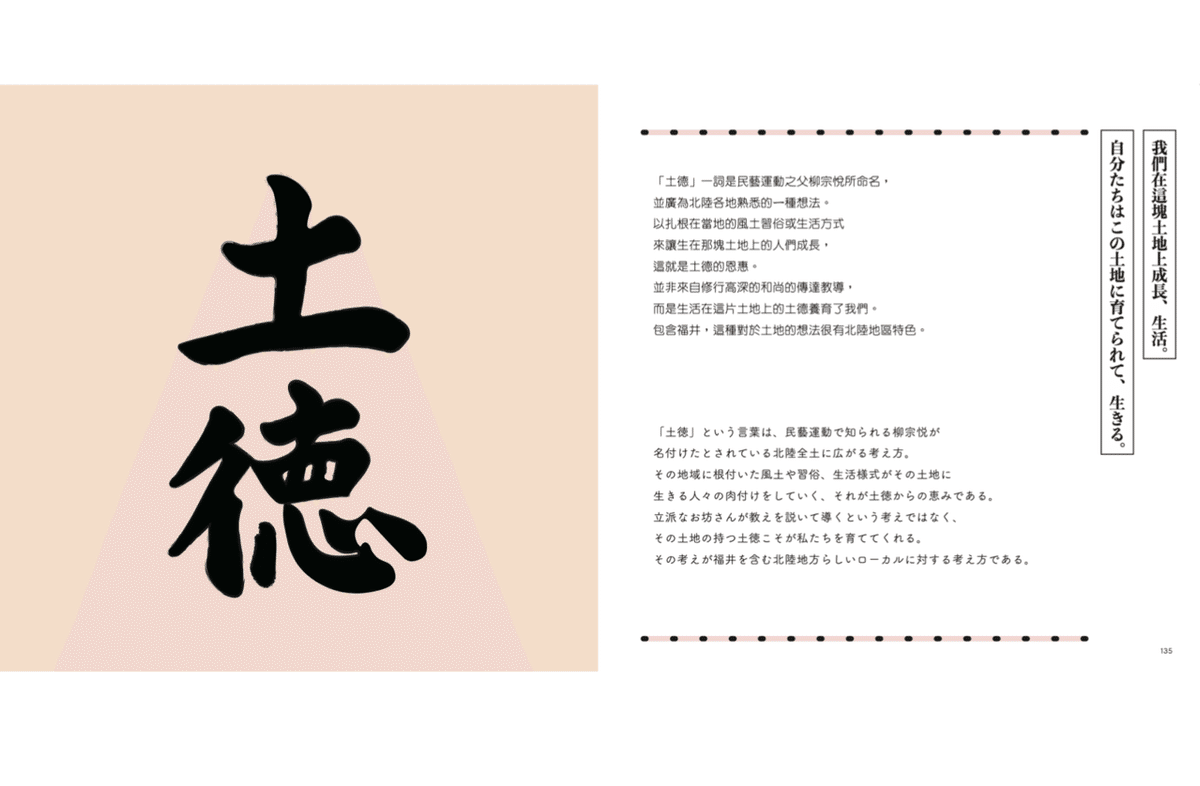

日本北陸地方從以前就有「土徳」一詞,但這是字典裡面也沒有的佛教用語。但其實沒有很難的意思,就是教導我們應該對生長生活的地方表達感謝之意。東郷的各位自古以來都為了地區,將「報恩」融入生活,正是「土徳」的精神。現在想想,要是沒有新冠肺炎,可能也會對這個詞沒有什麼感覺。

然後日文當中還有「風土」一詞。

土在無風處無法形成,地方需要好的風。但如果是不特定多數的強風,則會讓土壤崩壞。這個想法根源也和台灣的「行」連結,所以我覺得地方今後迎接「訪日外國人(inbound)」的可能性就在這裡。

關於今後的台日系文化和微住

我聽說佐賀和韓國相互來來去去的人很多。幾乎所有地區都是宣傳叫大家「來喔!來喔!」,但其實應該要考量到相互輸出和輸入。

希望福井的各位在新冠肺炎穩定之後,也能更加到台灣訪問,同時希望除了觀光地以外,也去到台灣的「地方」。現在台灣也有地方創生的浪潮,和日本一樣台灣人移住地方,或是回家鄉發展的狀況變多。加上新冠肺炎台灣人對國內旅行的意識更高漲了。在日本高人氣出國旅行去處的台灣,我們日本人的興趣也漸漸朝向地方而去。現在台灣各個地方都有人在準備「台湾微住」的相關計畫。

目前為止2010年代的十年之間我所提倡的台日系文化,是台北對東京的文化。下一個2020年代的台日系文化的霧台正是「地方」,應該是地方對地方互相交流的文化會越來越興盛。我預想旅行目的會從都市型的單純購物觀光,移轉到和地域締造關係以及在地生活體驗。而「微住」,正是適合這樣今後時代的台日交流新型態。

希望大家在新冠肺炎穩定之後,可以邁出尋找”緣鄉(YURUSATO)”之旅,並找到屬於您自己的”緣鄉(YURUSATO)” 。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?