『Nothing But The Blues』深掘り②

深掘り①では、

『MTVアンプラグド』から始まった原点回帰への手ごたえと、

ライブ・パフォーマンスが、

代表曲・オリジナル曲中心ではなく、

ブルースソングが中心となり、

その流れが、アルバム『From The Cradle(フロム・ザ・クレイドル)』の制作に繋がり、発売するまでに至る経過を書きました。

↓

この『From The Cradle』発売後、

クラプトンは全編ブルースソングのみで構成されるツアーを開始。

およそ2年間に渡る通称『Nothing But The Blues Tour』とファンから呼ばれるツアーになりました。

この深掘り②では、

このツアーはどのようにして行われたのか?

また。

ライブ・ドキュメンタリー『Nothing But The Blues』を制作するキッカケとなった裏話や、その後、どのようにクラプトンの音楽活動に影響をもたらしたのかを書いてみたいと思います。

これを書くうえで、

日本盤のみに付いているスクーター・ワイントローブ氏(この作品を監督・プロデュースした方)のライナー・ノーツから引用してみたいと思います。

⚫️『Nothing But The Blues』誕生秘話

94年の夏も終わろうとしていた頃、マンハッタンのダウンタウン(ソーホー地区)にある流行りのカフェで私(ワイントローブ氏)はエリックと同席していた。

エリックは、発売間近の『From The Cradle』にともなうブルース・ツアーの予定を興奮気味に語っていた。

その数ヶ月前、イギリス出張の合間をぬってエリックと私はサウス・ロンドンに車を走らせ、そこでエリックは『From The Cradle』の最終ミックスを聞かせてくれた。

削ぎ落とされたデルタ・スタイルから、荒々しいシカゴ・ブルースを経て、ブラス(管楽器)が主役を張るビックバンドの時代へと言及していく楽曲たち。

エリックのギタープレイは激しく、時に彼のブルース・ブレイカーズ時代のパワーとトーンを思わせもした。

彼の声は堂々として威厳があり、このジャンルのヒーロー(ブルースマン)たちの愛と敬意とひらめきをもって語られていく。

ギターオタクにして長年のファンである私のような者からすれば、『From The Cradle』は我々ファンの多くが何十年も待っていたアルバムだった。

話を戻すと、すでにブッキングされていたアリーナ・ツアーの終盤で、エリックはクラブでやりたいという話をし、この手の音楽(ブルース)の本当の意味でのホームである親密な環境で、それを映像として収めるのはどうか、と我々は話し合った。

アリーナクラスの大きな会場ではなく、クラブのような客席に近い会場で行うパフォーマンスをクラプトンは大きく望んでいたことがこの文章で分かる。

僕が思うに、

小さな会場ほど、

彼がブルースを弾いて歌う姿が思い描きやすいのであろうと思う。

大きい会場で、

動員が多くとれる場所ではなく、

より小さな(コンパクトな)場所で演奏することが、

彼にとっての音楽的レイド・バックだったと思う。

ヤードバーズ,ブルース・ブレイカーズや、クリームの頃はまだ小さな場所でやっていたこともあり、その頃の感覚をクラプトンは取り戻そうとしたのではないだろうか?

この結果。

全米の小さな会場(クラブ・ライブハウス)でやることになる。

話し合いの直後、私はロサンゼルスから当時住んでいたニューヨークへ戻る夜行の飛行機に乗り、その機上で企画書を書いた。

この『Nothing But The Blues』は、伝説の映画『The Last Waltz(ラスト・ワルツ)』にヒントを得て思いついた。

コンサート・ドキュメンタリー形式で、このブルース・ソングスをエリック自身によるライブ・パフォーマンスで披露しつつ、彼のヒーローたちと未来(今日)に影響を与えた先駆者たちに心から敬意を表する、というものだ。

このアイデアをエリックは気に入り、先に進めるよう青信号を私に出した。

まだキャリアが浅かった当時の私はアーティストのマネージャーとして本格的に始動したばかりだったが、その企画書を伝説的存在であるマーティン・スコセッシに送りつける暴挙に出た。

マーティン・スコセッシは、

言わずと知れた映画界の巨匠で、

先ほども出た『ラスト・ワルツ』を監督した人物である。

彼がクラプトンの大ファンだということを私は知っていたからだ。

すると、我ながら本当に驚いたのだが、彼(スコセッシ)のチームから連絡があり、ミーティングに顔を出すように頼まれた。

スコセッシは、“企画をとても気に入った。とにかく映画にするべきだ。”と私に言った。

彼は、私が自分で監督して、自らの発想を書面から形にするべきだと言って、何人かのエディター(編集者)を紹介してくれた。

我々はリサ・デイという素晴らしい女性をエディターに決めた。

彼女はトーキング・ヘッズの映画『ストップ・メイキング・センス』を完成させたところで、こういう音楽とまさに親和性があった。

リサ、スコセッシ氏、そして彼の素晴らしい協力者たちのおかけで、最後までやり遂げる自信を与えてくれた。

我々のチームに加えて、エリック、そして彼の師匠的な存在であるマネージャーも、遂行に必要な自信と支援を与えてくれた。こんな機会が30代前半の私に訪れたという幸運に、心から感謝している。

この文章を見て分かるとおり、

マーティン・スコセッシがエグゼクティブ・プロデューサーに名前が出ているのがよくわかるし、

スコセッシの協力が無ければ、この『Nothing But The Blues』というライブ・ドキュメンタリーは誕生していなかったであろう。

⚫️フィルモアでのライブ・パフォーマンス

1994年10月3日のカナダ・モントリオールから始まった『Nothing But The Blues Tour』は11月4日のカリフォルニア・サンノゼまで、全19ヶ所23公演を周って。

11月7日から9日までの3日間。

カリフォルニア・サンフランシスコにあるフィルモア・ウエストで撮影・録音されたのが『Nothing But The Blue』のライブ・パフォーマンス。

クラプトンのYouTubeチャンネルには、この中から4曲動画がアップされている。

その4曲を、簡単に紹介しようと思う。

⚪️04. It Hurts Me Too(イッツ・ハーツ・ミー・トゥー)

オリジナルは、ボトルネック奏法(スライド・ギターリフ)が特徴的なブルース・ギタリストのエルモア・ジェームス(Elmore James)の1957年の楽曲。

“君が苦痛を感じていると言った

気が狂いそうだと

君の愛する男は いつだって君を傷つけている

物事が悪くなってしまうと

全て上手くいかないとなると

僕だって苦しんだ”

という、苦しみと失恋を露わにした楽曲を、クリス・ステイトンのピアノとデイヴ・ブロンズのベース。

アンディ・ニューマークのドラム。

そして。

クラプトンのスライドギターの4リズムで、分厚く太いサウンドとグルーヴ感で、クラプトンが奏でるスライドギターと、太くラウド気味な歌声がたまらなく良い、素晴らしいテイクだ👍🏻

⚪️09. Motherless Child(マザーレス・チャイルド)

元々は、戦前の1927年に作れたとても古い歌。

“おまえを傷つけたとしても、誓って俺に悪気はない

おまえを傷つけたとしても、誓って俺には悪気はないんだ

俺は母親がいない 善悪の区別がつかない... ....”と、訳詞の全てを見ると、下世話な詞だと思われるが、これがブルース。

アコースティック編成で、

クラプトンが奏でる12弦のアコースティックギターのストロークがたまらなく良いテイク👍🏻

⚪️16. Have You Ever Loved a Woman(ハヴ・ユー・エヴァー・ラヴド・ア・ウーマン 邦題:愛の経験)

1970年にデレク・アンド・ザ・ドミノス(アルバム「いとしのレイラ」)でカバーした、クラプトンファンには、お馴染みのブルースナンバー。

クラプトンは、

フレディ・キング(Freddie King)のバージョンを参考にしていると思われる。

“苦しくて 体が震えるほど 女を愛したことはあるか?

そして彼女は、他の男の姓を名乗っているんだ... ....”っと、こちらも訳詞するとめちゃくちゃな歌😅

“So much”と裏声(ファルセット)で歌うところが、個人的には好きだ☺️

クラプトンのギターソロが、最高に良いので、ぜひとも❗️見てほしい動画‼️

⚪️18. Groaning The Blues(グローニング・ザ・ブルース)

オリジナルは、シカゴ・ブルースを代表するブルースマンのオーティス・ラッシュ(Otis Rush)の1956年に発表された楽曲。

憂うつで仕方がない...

もう僕は疲れてしまった。

餓死した方がマシだ...

他の男が、君を抱いていることを考えるよりは...

と、なかなかヘビーな歌詞💧

とにかく。

ギターソロが...

もう...

何も言えないくらいに、最高...

歌声も、ノリにのりきっており、

何も言えねぇ...状態😅

こんな演奏を、生で体感したかったなぁ...と思えるくらいに素晴らしいテイクだ❗️👍🏻

⚫️『Nothing But The Blues』ツアーのあと

サンフランシスコ フィルモア・ウェストから始まった小さな場所でのツアーは、シカゴ、ニューオリンズのHouse of Blues、ニューヨークのIrving Plazaまで11月28日まで行い、一旦中断されます。

翌95年2月。

スコットランド・グラスゴーから再び『Nothing But The Blues』ツアーが始まり、ドラムにスティーヴ・ガットがアンディ・ニューマークと交代して加わります。

スティーヴ・ガットとは、この頃からクラプトンのバックをやるようになります。

ロイアル・アルバート・ホールでの12公演を2月から3月まで行ったあと。

4月から5月まで、ヨーロッパを巡るツアーになり。

8月の終わりから、

再びアメリカでツアーを9月下旬まで行い。

10月に、12度目となる来日公演を代々木第一体育館・大阪城ホール・日本武道館の計10公演の公演を行い。

約2年に渡った全編ブルース・ツアーは終わります。

この“原点回帰”とも言うべき経験を踏まえて、

クラプトンは自身の音楽キャリアの中で、ルーツミュージックであるブルースへ戻ることを知り、

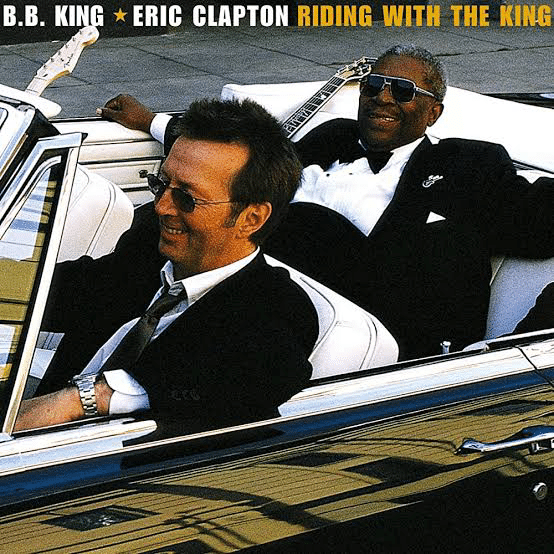

2000年にB.B.キングとの競演アルバム『Ride with the King(ライディング・ウィズ・ザ・キング)』を発表。

2004年には、ロバート・ジョンソンをトリビュートしたアルバム『Me & Mr. Johnson(ミー・アンド・ミスター・ジョンソン)』を。

そのセッションを収めた映像作品『Session for Robert J』(CDとしても発売)

などに繋がっていきます。

『Nothing But The Blues』は、

非常にマニアックで、

クラプトン自身、油に乗り切った作品とも言えます。

ものすごく暑く、

興奮に満ちた、

ホットでアップダウンな気持ちに、

僕はなります。

たぶん。クラプトンもそうでしょう...

でも。

そこがクラプトンの良いところなんです☺️

特に。

この頃のギタープレイは、天下一品です❗️

クラプトン自身、

人生において“ブルース(Blues)”という音楽は切っても切れない関係というか、彼の全てなんでしょうね。

そこらへんは、

クラプトンがインタビューで、

たくさんこの作品の中で、いっぱい語っています。

いろんな裏話から、自身の体験。

そして、先人たちのブルースマンの貴重な映像とインタビューも同時に含まれています。

ぜひ。買って見てみて下さい。

※一部。最初の公開時より、文章を編集しました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?