#イェリネク

【対談】三浦基×佐々木敦「演劇のリアリティとアクチュアリティ」(その3)〜『光のない。』(2014)CHITEN✕KAAT特設サイトより

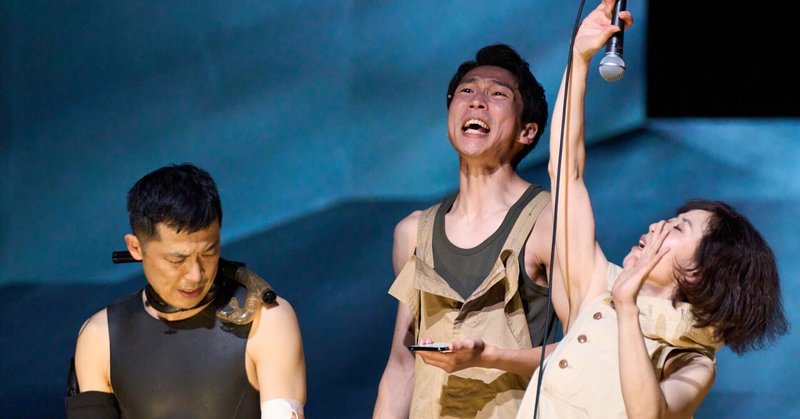

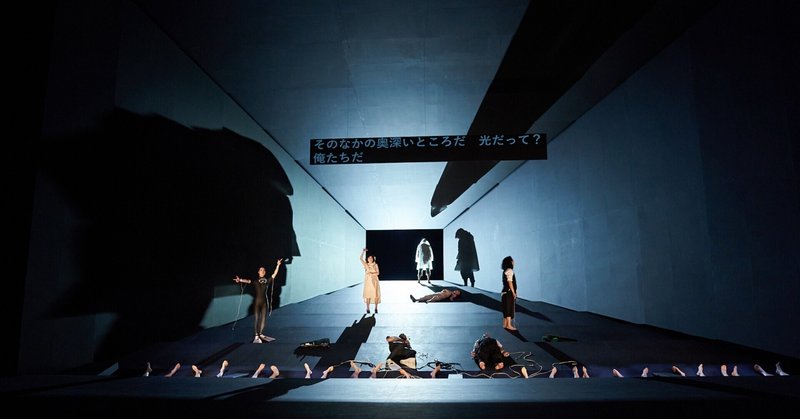

ノーベル賞作家エルフリーデ・イェリネクが東日本大震災と原発事故を受けて書いた長大なテキストを舞台化した『光のない。』は、2012年の初演の際、わずか3日間の上演にも関わらず観客からの圧倒的支持を得た伝説的作品です。2014年、この作品を再演するにあたって三浦自身が改めて『光のない。』について、早稲田大学文学学術院教授の佐々木敦氏と語った記事を全4回にわたってご紹介します。今回はその第3回目です。 ※《CHITEN✕KAAT》特設サイトの掲載ページはこちら ◀その1を読む ◀

【対談】三浦基×佐々木敦「演劇のリアリティとアクチュアリティ」(その1)〜『光のない。』(2014)CHITEN✕KAAT特設サイトより

ノーベル賞作家エルフリーデ・イェリネクが東日本大震災と原発事故を受けて書いた長大なテキストを舞台化した『光のない。』は、2012年の初演の際、わずか3日間の上演にも関わらず観客からの圧倒的支持を得た伝説的作品です。2014年、この作品を再演するにあたって三浦自身が改めて『光のない。』について、早稲田大学文学学術院教授の佐々木敦氏と語った記事を全4回にわたってご紹介します。今回はその第1回目です。 ※《CHITEN✕KAAT》特設サイトの掲載ページはこちら はじめに 岡室: