How to Hard Renaissance~出張版~

※当記事は、「Anti-Aging Record Advent Calendar 2020」の記事になります。

おはドルネ~♪

新人VTuberの隙葉ドルネ(読み:すきはどるね)です!「ハードルネッサンス」というジャンルの音楽を世界中に広めるためにやってきた音楽の妖精見習いです♪普段はYouTubeなどで活動を行っていますので、この機会にぜひチャンネル登録をお願いします!

…ごめんなさい、嘘です。

どうも、Anti-Aging Recordで代表をやっていました、DTM見習いのBeqqorと申します。普段は主にAARのCDに曲を収録したり、気まぐれでSoundCloudに楽曲を投稿したりしています。

はじめに

さて、冒頭にも書きましたが、私はいつの間にかハードルネッサンスに魅了され、度々ハードルネッサンスを書いている人間です。こんな曲とか。

Rainscapeは、Renaissance Frontier様からリリースされた「Crush Back」に収録させていただいた一曲です。このアルバム、ハードルネッサンスだけで構成された最高が過ぎる1枚ですので、この機会にぜひお買い求めください!!!(ダイマ)

で、あまりにもハードルネッサンスの供給が欲しくなりすぎた結果、サークルでハードルネッサンス講座を開くに至ったわけです。

ですが、私の飢えはそれでは収まりません。供給が欲しい…供給が欲しい…とうなり続けた結果、ついにAdvent Calendarの場を借りてこの記事を執筆することにしたのです。

この講座の対象

この講座は、ある程度作曲に慣れ始めたみなさんが「ハードルネッサンスを書いてみたい!」と思った際に読む程度の内容を想定しています。

ですので、「バリバリハードルネッサンス書いてる…さらに高みを目指したい…」というハドルネ上級者のみなさんや、「作曲はうまいけどハードルネッサンス書いたことなかったな…書いてみたいけどどうやればいいんだろ…」という経験豊富なDTMerの皆様にとっては苦痛かもしれません…僕自身経験が浅いので…。

そういった方々におかれましても、よろしければこの記事を読んで「これはおかしい」「この部分は記述が足りない」「ハードルネッサンスを作る前に課題レポートを作れ」などのご指摘がありましたら、ぜひコメント欄にて教えていただきたいと思います。

お詫び

・講座中に楽曲の引用等を行っておりますが、作曲者ご本人様・関係者様等につきまして不快に思われた場合や使用してはいけない楽曲を用いているなどのご指摘がございましたら、お申し付けください。該当楽曲の削除や差し替え等を行わせていただきます。

・執筆者はDTM歴3年目とまだ日が浅いです。そのため、記載されている事項に対してあいまいな記述・正しくない記述が含まれている場合がございます。私も確認等を行いながら記述しているつもりではありますが、情報を鵜呑みにせず、他のDTMに関する記事等と見比べていただいて、ご自身で正しいと判断された情報をご使用いただきたく思います。

・この記事は適宜内容が変更される可能性がございます。

そもそもHard Renaissanceって何?

僕なりの解釈になってしまいますが、まずはこれに触れておきます。

・DJ YOSHITAKA氏が創ったジャンル。BEMANIシリーズに収録されているEvansやALBIDA、JOMANDAなど。

・源流はTrancecoreというジャンル。DJ YOSHITAKA氏の「FLOWER」や 「VALLIS-NERIA」は Trancecore に分類される。

・BPMは180~220くらい。

・最近ではBlackY氏やxi氏、モリモリあつし氏などを筆頭に、数々の音ゲー作曲家(語弊があるかも)にその意思が引き継がれている

で、巷でよく見られるのは「Arcade coreとの違いって何?」というもの。最近は音ゲー系のハードコアのことを指して「Arcade Core」と呼ぶみたいですが、ぶっちゃけHard Renaissanceもその一種であると僕は考えています。Arcade Core ⊃ Hard Renaissanceって感じでしょう。

じゃあ、Hard Renaissasnceっぽくするのに重要な要素は?というと、DJ YOSHITAKAさんを強くリスペクトすることが一番大事かなと思っております。…と思っていると、近年Renaissance Hardcoreなるジャンルもあるらしく…もう分からん…。

そもそも音ゲー発のジャンルっていっぱいあるじゃん…。

…

…

…!

自分がハードルネッサンスだと思えばそれはハードルネッサンスです!!!!!!!!!!!!!!!

BlackY氏もそうおっしゃっているので…。

ハードルネッサンスに明確な定義はぶっちゃけ全くないので、作った人がこれはハードルネッサンスですって言えばそれはハードルネッサンスだし、カレー食べたい

— BlackY (@BlackY_bemani) January 6, 2019

こんな要素が欲しい

まず、言わずと知れた名曲、Evans - DJ YOSHITAKAを分析してみると、こんな楽器が使われていることが分かります。

・ドラム(キック、スネア、ハイハット)

・シンバル

・リードシンセ

・シンセベース

・パーカッション

・ピアノ

・ストリングス

・シンセベル

(足りなかったらすみません…。)

中でも特徴的なのはキックとシンバルの動き方、リードシンセの動き方とメロディ、バックで鳴っているエモいピアノでしょうか。後ほど解説しますが、こういった特徴をしっかり押さえるだけでもだいぶハードルネッサンスっぽく聞こえます。

で、ハードルネッサンスを作る上でとても大事なことは、音ゲーの特性や譜面を意識することになります。実際に作成するにあたって、どんな音ゲーでプレイしてみたいかな…というのを考えると作りやすくなるかな、というのが個人的な考えです。採譜する時はこんな要素があったら音ゲーマーを苦しめr(深刻なエラーが発生しました)

…音ゲーとしてプレイしていて楽しいかなとか、採譜する際にこんな要素を入れたら難易度が調節できるな…とか、実機でプレイしてみることを意識してみると、いいハードルネッサンスになるかなと考えています。

コード進行について

これに関しては、明るすぎなければわりと何でもいいと思います。明るくてもLucky Vacuum名義の楽曲やBlackYさんのBlue Spring Happinessのような雰囲気の曲になるので、「明るいとダメ!」ではなくハピコアとして成立します。

ハードルネッサンスを作りたい場合は、王道進行やその派生形(4536, 456など)や小室進行(6451,6415など)、僕の好きな4361など、エモやちょっと暗めな進行を使うといいかな…と思います。

メロディに関してもペンタトニックスケール(ド・レ・ミ・ソ・ラの5音でメロディを構成するやつ)で十分作ることができるはずです。ハードルネッサンスでよく見られる特徴をしっかり押さえてあげることが大事かな…というのが主観です。

楽曲の構成

では、実際の作成過程を見てまいりましょう。

今回は、サークルで解説した際も用いたこちらの楽曲を使います。

テーマは「シンプルにかっこいいハードルネッサンス」です。

ちなみに、当時2日でさくっと作りあげました。今となってはキックの音がちょっと気に入っていませんがいい曲になったなと思っています。

BPMは185、キーはDmです。音ゲー尺である2分をめがけて作成してあります。個人的に「Evans・ALBIDA型」と呼んでいます(BlackYさんがよく作成されるタイプですね)。

構成はこんな感じ。

サビが2回くるタイプのハードルネッサンスです。ドロップ等を取り入れずにド直球メロディ勝負な構成です。

コード進行は以下の通り。

※12/28追記:コードが間違っていたため修正。

4536を基軸にしていますが、赤い箇所はスケールから外れた音を用いています。展開に迫力が欲しかったので入れてしまいましたが、ここらへんのいじり方は任意です。

実際の音作り

では、Metisを作るにあたってどのような音作りをしたのかについて綴っていきます。

①リード

4本重ねています。全部Sylenth1です。

・1本目は芯・特徴となる音。Saw波とSquare波を混ぜて使っています。少しざらざらしたニュアンスをつけるために歪み的な効果を加えています。

・2本目は厚みを出す音。Saw波をVOICE多めで鳴らし、Detuneを違和感のない程度に強めにかけています。

・3本目は、1本目の音をオク下で鳴らしています。

・4本目は、アタック感が欲しかったのでプラックを加えています。

※すべての音に対して、ポルタメントを常にかかる設定にした上で、やや強めにかけてうねうねさせてあげましょう。

この4本をバスにまとめて処理していきます。

一番大事なのはベースと被らないように低域を切ってあげること。切りすぎには注意です。鳴っている音まで切ってしまう恐れがあるので、MIDIで鳴らしている最低音と周波数を見ながら適宜いじってもらえればいい…と思います。僕も正解が分からない…。今回は180Hz付近で切りました。

順番としては、OTTで軽くまとめる→リバーブやディレイで味付け→EQで低域を切ったり調整をしたり→LFO Toolでダッキング処理…という順番です。

正直、この辺の音作りに関してはHARDCORE TANO*Cに所属されているaranさんのリード講座を見てもらうのが一番正確だと思います。めちゃくちゃわかりやすいので…。

さて、最重要な要素の1つ、メロディの置き方です。特に抑えてほしいのは、

・「つながっていて」「音ゲーっぽい」感じ

・メロディの高低差をつける

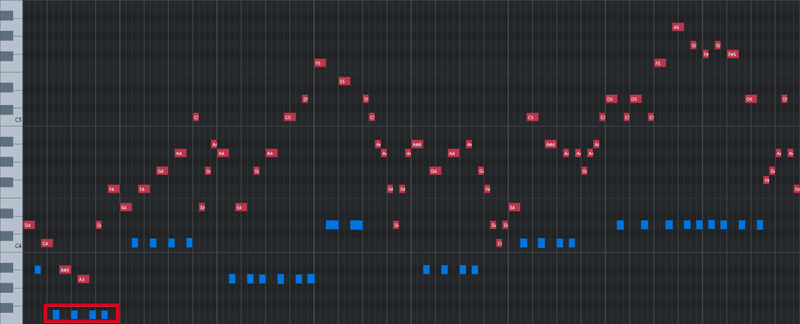

の2点かなと。実際にはこんな感じで置いてあります。

リズムに関しては、付点8分のリズムがよく使われる印象です。

画像下部に青色で示した箇所が付点8分のリズム。よくわからない方は、MIDIを実際に打ち込んでみて把握してください。1/16に設定して2つ飛ばしずつ置いてもらえれば付点8分です。

置き方に関してはあくまで1例です。どう組み込むかは各々の自由ですので、リファレンスを色々聴いてみてビビッと来たものを取り入れていただければOKです。

もう一つ特徴的な要素としては、メロディの置いていない箇所をコードのルート音(ベースと同じ音)で埋めるところでしょうか。これをすることにより、先ほど設定したポルタメントの効果が活きてきます。

今回は、赤枠の部分だけ、メロディと衝突してしまうのを避けるためにコードB♭9の3音目であるFを置いています。

メロディの置き方に関しては、やや異なりますが以下の動画が参考になるかなと(ViT4Lくんに教えていただいたものです、感謝…)。

②ピアノ

人間が生きている理由は、ハードルネッサンスのバックで鳴っているエモピアノを聴くためであると考えています(????????)。

既存のハードルネッサンスのサビをよく聴くと、バックでピアノが鳴っているのが確認できると思います。これに関してはサブメロディ的な扱いになると思いますが、エモさを意識して打ち込んであげましょう。そうすると僕が昇天します。ピアノ大好きなので…。

ちょっとパキっとさせてあげたかったので、OTT挿しちゃいました。テヘ。かけすぎるとダイナミクスがないなってしまうので注意。

③キック

これに関しては、トランスで使われている「ドゥム!!!!」というキックを使うといいかなと思います。ただ、トランスのキックは大体BPM138~140あたりを想定して作成されていると思うので、そのまま使うとキックのリリース部分がベースとぶつかってしまいます。なので、そのままオーディオ化されたキックのリリースをベースに合わせて切るなどの対応をする必要があります。

ただ、上記の方法だとキックに低域情報がなくなってしまい低域がスカスカになるんですよね…拙作Homuraはそれをやらかしてます。なので、Metisを作るにあたってはKick2のトランスキックのプリセットを調整して作成しました。

まあ、これも先述の通りやりすぎて気に入らなくなっちゃったんですが…キックって難しいです。

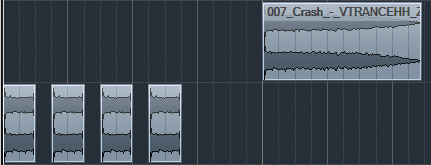

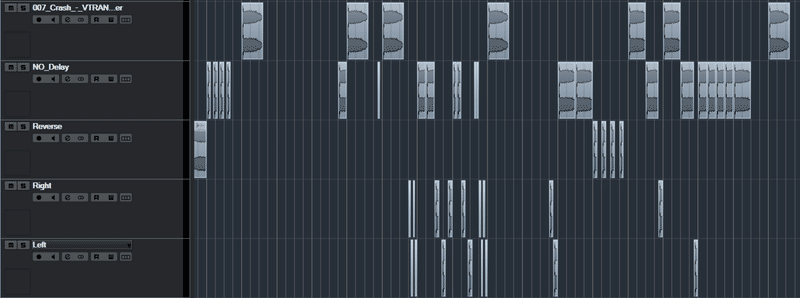

キック周りのテクニックは2つ。1つはリバースキックの配置です。これがあるだけでハードルネッサンス味が10倍くらいになります(当社調べ)。

キックの前に配置すると、ヴン!!という気持ちのいい音が鳴ります。やりすぎない程度にいっぱい配置しましょう。

もう1つがドゥルルルってやつ。32分間隔でキックを置いてあげるとそう鳴ります。これが入るとハードルネッサンス味が30倍になります(当社調べ)。

この際、ドゥルルルの方のキックはトラックを別にしておいて低域を切ってあげた方がいい…らしいです。また、鳴らしている位置が本来Bassが配置されている場所なので、ドゥルルルを鳴らすときはBassは鳴らさない方がいいと思います。

④シンバル

いい音を使いましょう!!!!(???)

僕はSpliceからトランス用のシンバル持ってきて使っています。出音が綺麗なので気に入っています。

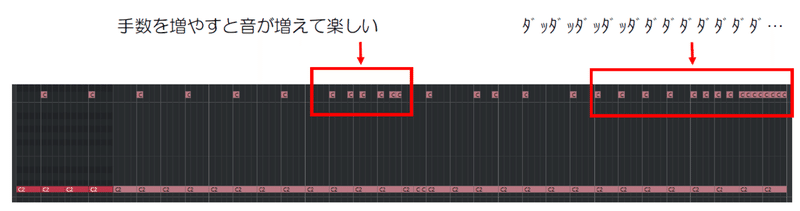

シンバルに関しては音より配置が重要かなと考えていて、以下の画像のようにしっぽ切ってキックと一緒に鳴らすとハードルネッサンス味が100倍になります(当社調べ)。

で、しっぽ切ったシンバルをパン振りしたりしながらたくさん配置していきましょう。音数が増えてめちゃくちゃ楽しいです。やりすぎには注意ですが…。

こうして手数を増やすと、音ゲーの譜面に起こすときにノーツを置きやすくなると思うんですよね。なので、ハードルネッサンスに関してはシンバルの置き方は重要な要素になっていると考えています。

…そういうことは音ゲーの公募に受かってから言えよって感じかもしれませんが…精進します…。

後は、展開が始まる前等にリバースシンバル入れてあげると綺麗に次の展開に入ることができるので愛用しています。

⑤ベース

こちらは3本重ねています。

・1本目は中央で鳴らす音。特徴的な音にするべくTrash2で歪ませています。ただ、Evansを聴くと分かるように、意外とベースの音は目立たない印象があるので、ここは原点に近づけていくか、特徴を出していくかで好みの問題かなと思います。で、ベースと銘打ってはいますが、特徴づけが担当なのでEQで低域を切ってしまいましょう。

・2本目はサイドを担当する音。デチューンを軽く掛けたSaw波を鳴らしています。こちらも低域は切ってしまって大丈夫ですが、

Metis作った時、この音のMid成分を全部切っちゃったんですよね…これはやって大丈夫なことなのかどうか全然分からない…。

・3本目はサブベースです。こちらはフィルタで高音域をカットしたSaw波か、シンプルにSine波を使うといいかなと思います。

配置はこんな感じ。赤丸がキックの存在している部分ですが、キックが鳴っていない位置でベースを置くことを意識してもらえるといいかなと思います。つまり通常のハードコアと一緒です。0:27あたりでキックが連続して鳴りますが、そういったところはベースは鳴らさないようにしましょう。

より複雑にベースを動かしたい!という場合は、LFO ToolやDuckなんかを利用してBassのサイドチェインをMIDIでコントロールしてあげるといいかなと思います。解説動画等は山ほどあると思うので詳しい説明はやめておきますが、キックが鳴るタイミングでMIDIノートを設置してあげると、上手くキックにベースが付いてきてくれます。

⑥その他

・アシッドはだいたい入っていると思うので、お好きな音を使ってください。Metisではアシッドとアルペジオを兼ねた(アルペジオにBandpassかけて強めにレゾナンス掛けた)のでそんなにアシッドアシッドしていません。

・スネアはペシッ!!!という音が合うかなと。お好みで。配置については4つ打ち音楽と同じく2拍目・4拍目スタイルで大丈夫です。たまに暴れさせてあげましょう。

・パッドは普通にSuperSawでいいと思います。Evansを聴いた感じだとSuperSawでなくストリングスを使用しているように感じたので、Metisはストリングス(Spitfire Epic Strings、29ドルくらいで買えるしLABSにも簡易版が存在している)でコードを鳴らしています。ボイシングに関しては詳しい人に聴いてください…僕はわりとまだ感覚でやってるので…。

・後はパーカッションの類。裏打ちのハイハットは入れた方がよさげ。後はグルーブ感やリズムを埋めることを考えながら任意で音をちゃかぽこ足していきましょう。

⑦完成!

これでサビが作れるようになったはずです。他ジャンルと共通する部分は多いと思いますので、ハードルネッサンスを聴いたり他の音ゲー曲を聴いたりしながら、適宜ブラッシュアップしていただければいいかなと思います。

さらに良くしていこう

以上の要素を押さえればサビは完璧ですし、あとは何してもらってもOKです!!!!!

何しても大丈夫ですが、それだと投げやりなので、ここからは僕の見解に基づいた他のパートの作り方などに触れていきます。

まず、構成に関しては、サビが1回しかない曲も結構あります。

BlackYさんのSthennoがそうです。

というか、曲尺に応じてかなり自由です。ベースドロップ→1回目サビ→ブレイク→2回目サビみたいに詰め込んでも全然いけます。

イントロも様々。

ALBIDAパターンだと、初めはピアノから入ります。t+pazoliteさんのIapetusとか。BPM128ですが…。

Evansパターン(JOMANDAとかもそう)は、イントロで複雑にドラムが動きます。先述のSthennoもそうですし、モリモリあつしさんのPUPAも特徴的なイントロですよね。

後は、壮大にオーケストラ的な導入をしたり。BlackYさんのβがそうですね。拙作Neptuneもオーケストラから始まります。

後は道中の展開ですが。

ベースドロップするとめちゃくちゃかっこいいな…って思います。すぐ上にあるBlackYさんのβもそうですしZekkさんのΤεμπεΣΤとか。

後はピアノが暴れまわるタイプのハードルネッサンスも好きです。BlackYさんのARMAGEΔDONのラストとか…太鼓で苦しめられましたが…。

サビが終わった後にさらに畳みかけるのも大好物です。DJ YOSHITAKAさんのLisa-RICCIAとか。拙作Rainscapeもこれに憧れた節があります。

ここに挙げた以外にも、最近のハドルネコンポーザーたちはありとあらゆる技法を使ってハードルネッサンスを強化しにかかっています。SoundCloudのHard Renaissanceタグから、いろんなハードルネッサンスに触れてみてくださいね。

ちなみに、「あのコンポーザーさんのハードルネッサンスを真似てみたい…」と思った際は、リードの音を近づけるのが一番近づくかなと思っています。それ以外にもその人らしい要素はいろいろありますので(BlackYさんならハープシコードを用いたりピアノソロが多かったり、モリモリあつしさんは三連符を積極的に取り入れたり全体を通してメロディがあったり、xiさんはメロディに24分音符のフレーズが多用されたりリードと重ねて鳴るピアノが暴れまわっていたり、Zekkさんはベースがよく動いたりリードがハモっていたり…)、聴きこんで分析したり、耳コピをしてみたりすると勉強になりますよ。

最後に

長々と書いてきましたが、こんなところで終わろうかなと思います。音ゲージャンルなのでめちゃくちゃ万人受けする音楽ではないのかもしれませんが、そんなハードルネッサンスを広めていくべく作り続けていきたいな…と思う所存です。そして、この駄文を読み切った皆さんが、あらたなハードルネッサンスをこの世に創造してくれる日を楽しみにしております。

あ、年始あたりにAARからハドルネコンピが出るかもしれません。僕のタスクと集まった曲数次第ですが…。

というわけで、Beqqorでした。諸々のフォローなどもよろしくお願いします。

Twitter : twitter.com/Beqqor

YouTube : www.youtube.com/channel/UCcsDlwzQ34cg1GVsc3UORuA

SoundCloud : https://soundcloud.com/ki-miracle

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?