夏休みの読書感想文『徒然草』考 その1

あらかじめ言ひおけど、此の記に天理教につきての譚はあらず。

いにしえに師より、『徒然草』読みて物思うこと書きたまへと言はるれど、ついにえざりき。

此度思うところありて、吉田兼好其の人と、兼好の著しし『徒然草』に挑むことにせり。(テキトーに書いた古文体だからねw)

というわけで、かつて恩師から課されていながら、遂に果たせなかった夏休みの宿題である『徒然草』の読書感想文と吉田兼好の考察に、40年の時を超えて挑んでみたい。(大層だなw)

天理教がらみの話ではないので、興味の無い方はお引き取りくださいね。

つれづれなるままに、日くらし、硯にむかひて、心に移りゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ。

という、印象的で格調高い序段で幕を開ける『徒然草』は「まごうことなき、日本の三大随筆の一つである」などと言われ、中世文学史のみならず、現代でも鑑賞に値する名著としてその名を残している。

しかし『徒然草』。本当にそれほどのものなのだろうか?

確かに比類なき名文がちりばめられた書には違いない。しかし兼好は『徒然草』という作品に、さほど真剣に取り組んでいなかったのではないかと私は睨んでいる。

読み返すほどに、『徒然草』が現代でも称賛されていることを、冥界の兼好が呵々大笑しているように思えてならないのだ。

識者のお叱り覚悟で言わせてもらうと、兼好法師は「もののあはれ」を描きつつも、その文章は時に教条的であり、あるいは愚痴っぽく卑屈で、更には関西人特有の「笑い」を取りにきているふしすら窺える。

どうやら、その人間臭さが滲み出ているところに人気の秘密があるのかも知れない。

兼好法師は本名を卜部(うらべ)兼好という。父親は卜部家から分家している。

弘安6年(1283年)頃に京に生まれ(多分ね)、文和元年(1352年)以後に没したとされるので、鎌倉時代末期から南北朝時代を生きた人、ということになる。

父は治部少輔兼顕。母は執権北条貞顕の執事、倉栖(くらす)氏の出である。兄は天台大僧正慈遍、次兄は民部大輔従五位上兼雄。

兼好自身は若くして堀河具守家の家司をつとめた後、後二条天皇に六位蔵人として仕え、徳治二年(1307年)従五位下左兵衛佐に任ぜられた。

そもそも卜部家は代々京都の吉田神社の神職を勤める家系であり、歴代天皇の即位の礼にも、卜部家が亀卜(亀の甲羅を使った占い)を行ってきた。

大正天皇の御大典にも卜部の家々に亀卜を行なうように命が下りている。

また、卜部家は古代から呪術的祭祀の「道饗祭(みちあいのまつり)」を司っており、都の内外を画する境界で人々に害をなす物=モノ(疫病や悪鬼など)をくい止める役目も負っていた。

兄が天台大僧正というくらいであるから、良家のボンボンであることに間違いはないだろうし、本人も

後二条天皇に六位蔵人として仕え、徳治二年(1307年)従五位下左兵衛佐に任ぜられた。

と言われている。従五位下左兵衛佐がどれほど偉いのか知らないが、相当なエリートではあったのだろう。知らんけど。

後に天理教が一派独立の過程で関わることとなる吉田神社の神職を務めた家系という来歴も興味深い。

中堅貴族の父親のもと、長男は僧侶となり後に大僧正に登りつめる。

次男は従五位の下級貴族だ。そして兼好は三男坊。典型的な冷や飯食なのだが、後宇多院に北面の武士として使え、佐兵衛尉(さひょうえのじょう)に任ぜられもしているので、近世における御家人の三男坊などと比べれば随分値打ちもあったようだ。

兼好が「出家」という名の下に「ニート」生活を送ることができたのも、出自の良さと、生家の財力ゆえのことだろう。

それにしても、由緒ある神社の係累として生まれ、御所をお護りする北面の武士から遊び人(出家僧)に転出するという人生遍歴はどうだ。なんて自由なんだ。

しかし、そうした出自に目を向ける時、『徒然草』から漂いだす兼好の屈折ぶりが多少なりとも理解できるような気もする。

『徒然草』に散見する、成り上がりの下級貴族と、俗化した僧侶への痛罵ともとれる書きようは、近親憎悪に似た感情がその根源にあるのかも知れない。

『徒然草』を紐解く時、

「つれづれなるままに、日くらし、硯にむかひて…」

と始まる世に名高い序段や、

「あだしのの露消えることなく…」

と書き出される第七段などの極限までシェイプアップされた文体はどこまでも格調高く、凡百の追随を許さないだろう。

しかし…である。

つれづれなるままに二百四十三段も書けば、トーンの異なる文章・・・いや、はっきり言おう。駄文が混在していても不思議ではないだろう。

ましてやこの兼好、私の見るところでは『徒然草』にさほど入れ込んではいないのだから。

兼好の文章は厭世的と言われるが、それを感じさせないものも多い。中には諧謔に満ちたものもあれば、「なんそれ?」と首をひねりたくなるような覚え書き程度のものもある。だが、私は兼好のその人間臭い揺れ幅が好きなのだ。むしろそこに共感すら覚える。

では『徒然草』本文に触れてみよう。

せっかくなので、最初は兼好得意の僧侶いじりの代表的なものから読み解いてみたい。

『徒然草』第二百三十六段

【導師の讃めやうやはあるべき】

丹波に出雲と云ふ所あり。大社を移して、めでたく造れり。しだの某とかやしる所なれば、秋の比、聖海上人、その他も人数多誘ひて、「いざ給へ、出雲拝みに。かいもちひ召させん」とて具しもて行きたるに、各々拝みて、ゆゝしく信起したり。

【Be訳】

京の丹波(亀岡市)に出雲という所があり、島根の出雲大社から神様を迎え入れた見事な神社が建てられている。

志田某なる人物が治める土地であるのだが、秋の頃に彼が

「聖海上人樣、出雲へご参詣しておくなはれ。そばがきでもご馳走いたしますさかい」

などと言って、秋に聖海上人とその供の人々を招いた。

すると聖人は快く応じ、懇ろに詣でてくれた。

御前なる獅子・狛犬、背きて、後さまに立ちたりければ、上人、いみじく感じて、「あなめでたや。この獅子の立ち様、いとめづらし。深き故あらん」と涙ぐみて、「いかに殿原、殊勝の事は御覧じ咎めずや。無下なり」と言へば、各々怪しみて、「まことに他に異なりけり」、「都のつとに語らん」など言ふに、上人、なほゆかしがりて、おとなしく、物知りぬべき顔したる神官を呼びて、「この御社の獅子の立てられ様、定めて習ひある事に侍らん。ちと承らばや」と言はれければ、「その事に候ふ。さがなき童どもの仕りける、奇怪に候う事なり」とて、さし寄りて、据ゑ直して、往にければ、上人の感涙いたづらになりにけり。

【Be訳】

さて、聖海上人。神社の前に据えられた獅子と狛犬が、本来は向かい合って建っているべきなのに、背中合わせに据えられているのを目ざとく見つけた。

狛犬の珍しい据えられ方にいたく感動した上人は、

「何ちゅう素晴らしいことや。実に珍しいわ。これは余人には計り知れん深い神意があってのことやで」

と涙ぐみ、更に

「皆の衆。これほどのもんを見て何も感じへんのかいな。そやとしたらホンマにしょうもない奴らや」

と諫めたので、人々も改めてこの不思議な狛犬を眺め、

「いやあ、めっちゃ不思議やん」

「都へのええ土産話がでけたわ」

などと、とってつけたように言い出した。

感動でテンパってしまった聖海上人は、物静かで博識そうな神官を呼びつけ、

「この狛犬と獅子の立ち方には、さぞかし珍しい由来がありまんのやろなあ。是非由来を教えてえな」

と迫った。すると神官は

「それでんがな上人様。これは近所のクソガキ共がやりよったんですわ。ほんまにどーしようもないクソガキ共やで」

とにべもなく答え、ヨッコラせと獅子を本来の向きに戻してとっとと帰ってしまった。上人のはしゃぎっぷりと、感激のあまり流したあの涙はなんだったのだろう。恥ずかしいったらありゃしない。

と、まあ、こんなことを書いているわけだが、兼好の含み笑いが聞こえてくるような気がする。賢ぶったり悟りきった話をする奴が大嫌いなのである。もっとも、兼好だって他人のことを言えた義理ではない気がするのだが。

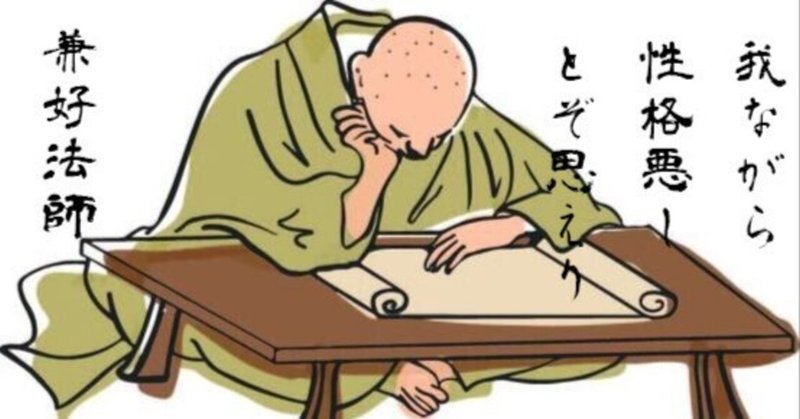

淡々とイジり倒すという兼好の性格の悪さが滲み出ている段である。

兼好にとって僧侶は常にネタ元であった。

『徒然草』の中に、僧侶の間抜けさをサラリと描写している箇所は多い。

そして夜な夜な、灯明を灯した文机の前で肩をプルプル震わせながら筆を執ったのだ。

あだし野の露消ゆる時なく、鳥部山の煙立ち去らでのみ住み果つる習ひならば、いかにもののあはれもなからん。世は定めなきこそいみじけれ。

と、「もののあはれ」を詠んだ兼好だが、結構お茶目でもある。

もっとも、この聖海上人の話も、別の意味で「もののあはれ」を感じさせてはくれる。

それにしてもこういう時の兼好、淡々と書きつつも笑いのツボは心得ている。

兼好法師。何が厭世的なものか。

この段、しまい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?