迎え鐘とお精霊(おしょらい)さん 【三部作の1】

【プロローグ】

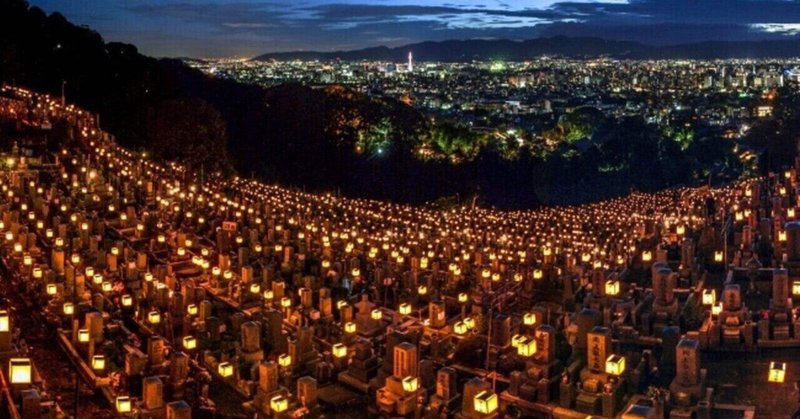

京都東山の麓、北は五条坂から南は今熊野付近までの一帯はかつて鳥辺野と呼ばれ、洛北の蓮台野、洛西の化野と並ぶ葬送の地であった。平安期、無位無官の民は墓を造ることを許されず、多くの死者はこの地にうち捨てられたという。

その鳥辺野の北部、旧五条通が轆轤町にかかるところに六道の辻はある。六道とは、地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上という六つの冥界の謂いであり、死者の魂は必ずそのいずれかへ行くと言われる。

畢竟「六道の辻」とは、あの世と現世の境界なのだ。

その「六道の辻跡」の石碑が、京の人々から「六道さん」の名で親しまれる六道珍皇寺の山門前に建てられている。

六道珍皇寺の本尊は薬師如来であるが、閻魔堂には弘法大師、冥界と現世を自由に往来したという小野篁、そして閻魔大王の三つの像が安置されている。

六道さんでは毎年8月7日から10日にかけ、京の夏の風物詩ともいえる「六道まいり」が営まれる。この寺で撞かれる「迎え鐘」の音に導かれた精霊たちは、夏の短いひとときを過ごすべく縁ある人のもとに戻り、そして8月16日、五山の送り火によって再び彼岸へと帰ってゆくのだった。

【横浜 2009年夏】

「ねぇお父さん。六道さんに行ったことある?」

中学校が夏休みに入ったばかりの朝、楓《かえで》がトーストをかじりながら唐突にいった。慣れぬ手つきでハムエッグを焼いていた私は楓の口から「六道さん」という言葉がでたことに驚いた。

「え?六道さんて、京都の六道珍皇寺のことか?」

「うん。そう」

私は京都で生まれたが、横浜で生まれ育った一人娘の楓は六道さんには行っていないはずだ。

「楓のひいおばあちゃんが亡くなった頃に行った記憶はある。小さかったから、ぼんやりと憶えているだけだけどな」

祖母が亡くなった翌年の初盆の前に、小学校に入ったばかりの私は 確かに六道珍皇寺に行っている。とはいえ三十年以上も昔のことだ。大勢の参詣者《さんけいしゃ》で賑わう境内にただずんでいたことは憶えているのだが、それ以外の記憶は見事に欠落していた。

まさか幼い私が一人だけで行ったとは思えないのだが、誰と行ったのかすら今もって思い出せないでいた。

「じゃあさ、夏休み中に六道さんに連れてってくれない?」

典型的な今どきの女子中学生だと思っていた楓が、六道珍皇寺などというマニアックな寺に興味があることを知り、なんとなく戸惑いをおぼえたが、特に断る理由もなかった。むしろ娘と二人きりの小旅行に小さな喜びすら感じていた。妻は三日前に転んで肋骨にひびが入ってしまった実家の母を看病をするため、北海道に里帰りしていた。八月の末まで滞在する予定だった。

「六道さんか。まあ土日ならいいよ。けど、六道さんなんてよく知ってるな。どうしてまたそんな所に行きたいんだ?」

「この前テレビで観た。そしたら行きたくなったんだ」

楓が言うには六道さんのことはNHKの特集で知ったらしい。8月7日から10日にかけて撞かれる迎え鐘の音に導かれた霊が、お盆の間、縁ある人のところへ戻ってくるということを知り、どうしても迎え鐘を撞きたくなったという。

去年の秋、楓は幼なじみのケイタを血液のガンで喪っていた。幼稚園からの親友だったケイタの死に直面した楓は心身に不調をきたし、しばらく学校に行くことができなかった。

「迎え鐘を撞きたいんだ。ケイタにもう一度だけ会いたいんだよ」

まさか本当にケイタが帰ってくるなどと思ってはいまいが、楓の思い詰めたような表情に私は胸を衝かれた。

「いいよ。最近どこにも連れて行ってやれなかったしな。二人で行ってみるか」

こうして、私と楓はケイタの初盆を前に、炎暑にうだる京都に向かうことになったのだった。

【京都市東山区松原通東大路西入 六道珍皇寺へ 2009年8月】

午後2時-真夏の太陽が中天に耀き、蝉しぐれは雪崩のように背を叩き続けている。狂おしい夏に絡め取られた古都にあっても、六道さんの名で親しまれる六道珍皇寺界隈は賑わいを見せていた。

松原通には陶器の市が立ち、休日が重なったためか歩くのもままならぬほどだ。轆轤町から新シ町にかけての南北の丁字路、六道の辻近くではおどろおどろしい地獄絵の前で小学生たちが身を固くして絵解きに聞き入っている。

門前の両脇には高野槙を売る出店が軒を連ね、立ちこめる槙の香りと線香の煙にむせかえるようであった。

お精霊さんを迎える鐘が途切れることなく鳴り響き、照りつける真夏の光の中で彼岸と此岸が交錯するような気配が満ちていた。

楓がふいに私の手を握ってきた。初めて体験する異世界のような雰囲気に気圧されたのかも知れない。

楓の手に触れるのは何年ぶりだろう。まだ子供だと思っていた楓の掌が、思いがけずしっかりとしていることに私は戸惑った。親が気づかない間にどんどん成長していくことを嬉しく思う反面、やがて親離れしていくであろうことを思い、寂しさを覚えた。

私たちは手をつないだまま六道珍皇寺の山門をくぐった。

境内の隅で新仏のためのお飾りや金紙を使った造花の蓮花、小さな白木の梯子などが売られていた。楓がお精霊さんを迎えるためのそうした小物類を興味深げに眺めている。

「あの小さな梯子は何に使うの?」

「初盆を迎えた家で使うんだ。初めてのお盆に帰ってきたお精霊さんが仏壇に登りやすいよう、御供え台から仏壇に掛けてあげるんだよ」

「へえー。親切だね。京都の人って亡くなった人をすごく大切にするんだ」

境内を見回すと更に参詣者が増えてきている。暑い盛りにもかかわらず、鐘楼には迎え鐘を撞くための長い列が出来ていた。

「予想以上に混んでるな。じゃあ先に水塔婆を納めよう」

私たちは板を薄く削った様な水塔婆を買い求め、世話人にケイタの姓名を書いてもらうと本堂に向かった。本堂の香炉に立ちこめる線香の煙で水塔婆を清め、さらに人混みを縫うようにして地蔵堂の前まで進む。そこで高野槙を使って水をかける水回向を済ませて水塔婆を奉納し、迎え鐘の順番を待つ長い列の最後尾に並んだ。

「あら。仲のよろしいこって。お嬢はんでっか?」

前に並んでいた品のいい老婦人から声をかけられた。私たちが手をつないでいるのをめざとく見つけたのだ。

「はい」

にっこり笑って楓が答えた。

「あれぇ、どないしまひょ。こんなべっぴんはん見たことないわ。おとうはんよろしおすなあ。お手々繋いでもらわはって」

「あ、いえ……」

気恥ずかしさに口ごもる私を見て楓がクスクスと笑っている。

「なんてゆうても六道の辻やさかい、時々どこやら行ってしまわはるお方もおますえ。あんじょう手ぇつないだっておくれやす。今日はお身内の方をお迎えしやはんのですか?」

「はい。友達のお精霊さんです」

楓がはきはきと答えると老婦人の表情が曇った。

「そうでっか。お友達のなあ……お寂しいことでんなあ。うちは連れ合いの初盆どすねん。長生きさせてもうての大往生やったさかい悔いはあらしまへんけどなあ。八十九どしたわ。お友達、お若いのにおいたわしいことどすなあ」

楓は老婦人の労いの言葉に小さくおじぎを返し、尋ねた。

「あの・・・ お精霊さんって本当に帰ってくるんですか?」

老婦人は深く頷き穏やかな笑みを浮かべた。

「そら帰ってきてくれはります。姿が見えへんかてええんです。待ってるもんの心の中に帰ってきてくれはるんやから。みいんなそない思て鐘を撞きに来はるんえ」

「ケイタ・・・あ、その友達、ケイタっていうんです。ケイタの身内じゃなくても会いに来てくれるのでしょうか?」

老婦人は楓の真剣な表情にいささかも戸惑うことなく、

「お嬢はん案じることあらしまへんえ。こない可愛いお嬢はん、百万人の中からでも真っ先に見つけて逢いに来てくれはりますわ」

と優しく答えてくれている。

二人の柔らかな会話を聞きながら境内を見回すと、参詣人が更に増えてきているのがわかった。私たちが水塔婆に名前を書いてもらった辺りは大変な混雑をみせている。

「ちょっと、これ名前の字ィがちごてるやん。書き直しとくなはれ。ああ気色悪ぅ」

人だかりの中からそんな声が聞こえてくる。 蝉しぐれに「おローソク進ぜられましょー」という蝋燭売りの声が重なる。 線香の香りにほうずきの朱。 おどろおどろしい極彩色の地獄絵。人々の間を縫うように漂う寂しげな迎え鐘の音。彼岸と此岸が交錯する気配に私は軽い目眩をおぼえ、しゃがみ込みそうになった。

「暑気当たりかな?」そう思った時・・・

「まるたけえびすにおしおいけ あねさんろっかくたこにしき・・・・・・」

幼い子供の歌う、京の通り名の数え歌が遠くから聞こえてきた。その歌声は私の記憶の深淵を強く刺激した。思わず両の目を閉じた瞬間、それは突然訪れた。頭の中で何かが弾け、幼い頃の記憶がにわかに蘇ったのだ。

【京都市下京区綾小路通大宮西入 自宅 1971年8月】

その夏は祖母の初盆だった。前年の春、東山のサナトリウムに入った祖母は秋には還らぬ人となった。母子家庭で働きづめだった母に代わり、私を育ててくれた優しい祖母だった。小学生になったばかりだった幼い私は祖母の死を受け入れることができず、いつまでもグズグズとしていた。

迎え鐘が近づいた夏のある日、「お母ちゃん、六道さんへ迎え鐘つきに行こ。おばあちゃん迎えに行こ」

幼い私は母にせがんだが、生活に疲れ果てていた母が諾うはずもなかった。「お母ちゃんしんどいし、行かれへんわ。かんにんな」背を向けたまま告げられたすげない返事にいたたまれなくなった私は家を飛び出した。

六道さんへの道順は分かっていた。路地を駆け抜け、綾小路通大宮の交差点で立ち止まるとポケットを探った。十円玉が三つ…バスにも乗れない。たとえ乗れたとしても、路線のバスの経路を知らない私は歩いていくしかなかった。

松原通りに出て、清水坂方向へ歩いて行けば、やがて六道さんの門前に出ることは知っていた。しかしそれが歩いていける距離なのか、幼い私には分からなかった。怯みかけた私は左腕で額の汗をぬぐい、ギュっと目をつぶった。「ボクは行きたいねん。迎え鐘つきに行きたいねん!」そう声に出すと勇気が湧いた。

意を決して駆けだした時、ふいに私を呼ぶ声が背後から聞こえた。

「リョウちゃん、どこ行かはんの?」

幼い声だった。足を止め振り返ると小春がいた。二つ歳下の小春は近所に住む女の子で、父親との二人暮らしだった。

似通った家庭環境にあり、また近所に遊び仲間になる同世代の子供がいなかったせいか、小春はいつも私の後をついてきては一緒に遊ぶことをせがんだ。

「六道さんに行くねん。お母ちゃんに言うなよ!」

私は叫ぶように言うと再び駆けだした。

「うちも行く」

小春は懸命に私を追ってきた。

「あほ!遠いし、ついて来たらあかん!」

「いやや。うちも行くし!」

泣きだしそうな声に駆けるのを諦め、小春が追いつくのを待った。

「ホンマに歩けるか?途中で歩けんようになっても知らんで。置いてくしな!」

「うち歩けるし!」

小春は頑なだった。

仕方なく二人で炎天下の道をとぼとぼと歩きはじめた。

六道さんは想像以上に遠く、その道中はとてつもなく暑かった。

途中、動物好きの小春は子犬を見つけるとしゃがみ込んで話しかけてみたり、フワフワと翔ぶアゲハ蝶を追いかけたりして遅れがちになる。私はその度に足を止め、小春が追いつくのを待った。

「小春!いらんことしてんと、早よう歩きぃな!」

「わかってるし」

「アホ!わかってないわ。今度遅れたら置いてくしな!」

「アホと違うし・・・アホゆーもんがアホやし」

「もぉー!ほな早よぅにあるきよし」

そんなことを幾度も繰り返し、凶暴な太陽に灼かれながら私たちは六道さんを目指した。しばらくすると

「リョウちゃん。うち喉が渇いた・・・」

と訴える小春のために、駄菓子屋で1本のニッキ水を買い二人で飲んだ。2本買うにはお金が足りなかった。

「ニッキ水美味しいなぁ、リョウちゃん」

暑さに顔を真っ赤にした小春がニコニコしてニッキ水を飲むのを見て、ひどくほっとしたのを憶えている。

ニッキ水を飲んで少し元気が出た気がしたが、10分も歩くとまた喉がカラカラになり頭もぼーっとしてきた。折よく公園の水道を見つけ、二人で蛇口からガブガブと飲み、頭にも水をかぶった。頭からシャツの襟元まで水びたしになったが、気分がスッキリした。小春も大丈夫なようだ。

私たちは髪から滴をたらしながらクスクスと笑いあい、また歩き出した。

その後も公園を見つけると同じことを繰り返し、ようやくたどり着いた六道さんはひどく混雑していた。

【京都市東山区松原通東大路西入 六道珍皇寺 1971年8月】

「やっと着いたなあ、リョウちゃん」

「うん」

「ようさん人がいてはる」

小春が指さす鐘楼には長蛇の列ができていた。

「小春、迷子になったらアカンで」

幼い小春が迷子にならないよう、ギュッと手を繋いで順番を待った。 1時間ほど待ってようやく鐘楼の近くまで進んだ時にはすでに陽は陰り、薄紫の闇があたりを覆い始めていた。

近くで行列を整理していた世話役の老人が、幼い私たちを見とがめて言った。

「ぼん、お嬢と二人で来たんか。あかんなあ。見てみ、もう暗なってしまうでぇ。お母はんが案じはるさかい早うお帰り。明日、お日ぃさんの高いうちにまた来たらええがな」

私は、何も言い返すことができず、ただ俯くだけだった。 たたみかけるように、列の後ろで順番を待つ婦人からも声が掛かる。

「あかんあかん。子供だけでこんな遅うにお参りに来たら。閻魔はんが連れにきはるで」

「親御はん、来たはらんのか?」

「誰ぞおまわりはん呼んだりぃな」

列のそこここで声が上がった。 大人たちの視線にいたたまれなくなった私は小春の手を引いてその場を離れ、境内の隅に向かって走った。そこには灯明の明かりさえ届かぬ小さな闇があった。

よく手入れされた松の根元にうずくまると、涙が溢れた。誰かが撞く低く澄んだ鐘の音を聞きながら私は声を絞って泣いた。

ひとしきり泣くと、小春が私の手をぎゅっと握っていることに気づいた。 空いている手で乱暴に涙をぬぐう私に小春が優しく言った。

「リョウちゃん、もう泣かんとって。小春まで泣きとうなるし泣かんとって。リョウちゃん、お祖母ちゃんが死なはって寂しいんか?お迎えの鐘撞けへんかって悲しいんか?」

小春の優しく無邪気な問いに、私はふたたび嗚咽した。

「なあ、もう泣かんとって、お願いやから。お祖母ちゃんおらんようになって寂しいねんやったら、小春がリョウちゃんとずっと一緒にいてあげるし。なあ、お願いやから泣かんとって」

私の手を握ったまま、小春は何度もそう繰り返した。

「リョウちゃん、うちがお歌、うとてあげるし。リョウちゃんのお祖母ちゃんが教えてくれはってん。うとてあげるし、もう泣かんとって」

まるたけえびすにおしおいけ あねさんろっかくたこにしき

しあやぶったかまつまんごじょう せったちゃらちゃら うおのたな……

ろくじょうさんてつとおりすぎ ひっちょうこえればはっくじょう

じゅうじょうとうじでとどめさす

幼い小春の高く澄んだ声が、迎え鐘の悲しい音色にかき消されながらも、泣きじゃくる私を優しく包んでくれていた。

【京都市東山区松原通東大路西入 六道珍皇寺 2009年8月】

誰かに強く手を引かれ、私は記憶の淵から引き戻された。

「お父さん大丈夫?ボーッとして。ほら、順番がきたよ」

楓だった。手を引かれるままに進んでも私はまだ呆然としていた。

「そうだった・・・小春と二人で来たんだ」

鐘つき堂へと進みながら、周囲に聞こえぬようにつぶやいた。何故今まで忘れていたのだろう。幼く脆い心の許容量を超えた悲しい記憶に、人間の防御本能のようなものが鍵をかけていたのかも知れない。小春と私はその後も遊び友だちとして育った。私が中学に入ると、照れくささの分量に応じた距離ができたが、ひと気の無い路地などで出会うと、お互いの近況や進路のことなどを話し込んだりした。そんな時の二人は幼い頃のままだった。18歳で私が京都を離れると、たまに手紙のやりとりをする程度の関係になってしまった。携帯電話も無かった時代のことである。それでも私たちは決して他人ではなかった。まるで兄妹のように、あるいは遂に告白することができなかった初恋の人のように、ひどく大切な人だったのだ。そして・・・・・・小春は18歳の冬、遠く離れた異国の地でお精霊さんになった。薬物中毒者の運転する車に轢ひかれたのだ。私がいま迎え鐘の前にいるのは楓に付き添って来たからではなく、小春に呼ばれたからなのかも知れない。いや、きっとそうなのだ。そう思うと切なさが胸に迫った。

「小春。帰って来てくれたんか。やっと思い出したわ。なんで忘れてしもとったんやろなあ。堪忍やで」

私は大きく息を吐き、ゆっくりと迎え鐘に向かった。

【エピローグ】

六道珍皇寺の鐘は少し変わった撞き方をする。 鐘は四方を壁で囲まれたお堂の中に据えられており見ることはできない。その壁の正面に小窓のような穴があり、そこから太い網がのぞいている。参詣者はこの綱を引く。すると堂内で鐘が鳴る仕掛けだ。

楓が真剣な面もちで祈っている。唇が小刻みに動いていた。懸命にケイタのお精霊さんを呼んでいるのだろう。

私も静かに頭を垂れ祖母の精霊に祈った。そして小春の魂にも。

祈りを終えた楓が頭を上げた。二人で綱を握る。

「お父さん、いい?」

「よし!」

「いくよ!」

思いを込めて綱を引いた。

遠く十万億土の涯までも届くと言われる鐘の音は低く、切なく、そしてどこまでも澄んでいた。

「聞こえたかな、ケイタ」

「聞こえたさ。楓が撞いたんだから」

涙をためて微笑む楓の姿に視界が滲んだ。私が涙をぬぐうと楓は照れたように笑った。

「さて、冷たいものでも飲みに行こうか」

「うん。私はニッキ水がいい」

「ニッキ水か・・・」

胸が疼いた。

「レトロな飲み物を知ってるな。そんなもん今時あるのか?」

「あったよ。さっき門前で売ってるのを見た」

楓が嬉しそうに笑っている。

「そうか、じゃあ行ってみよう・・・・・・ なあ楓。お盆の送り火にも来ようかか?」

「送り火って大文字焼きのこと?」

「バカ。饅頭じゃないんだぞ。正式には「五山の送り火」って言うんだ。お迎えしたら、お見送りもしなきゃな」

「そりゃそうだ・・・ねぇお父さん、お精霊さんて言葉、いいね。ケイタにぴったりな気がするよ」

「うん。すごく美しい言葉だ」

ケイタはきっと帰ってくるだろう。小春のように。

その人を忘れない限り、亡くなった人々は逢いたいと願う人の心の中にきっと帰ってくるのだ。

涙をこらえて夏の青空を仰ぎみると、

まるたけえびすにおしおいけ あねさんろっかくたこにしき

しあやぶったかまつまんごじょう せったちゃらちゃら うおのたな……

誰かが衝《つ》く迎え鐘の音にのって、幼い小春の歌声がかすかに聴こえたような気がした。

(了)

校正 / Dr.Charlotte.Ozaki

ご参考までに

周辺マップ 八坂神社・祇園・六道珍皇寺・清水寺

通り名の数え歌音源

♪京の通り名の数え歌(Youtube音源)どこかの子供Ver.

♪京の通り名の数え歌(YouTube音源)ボーカロイドVer.

通り歌歌詞(東西)

丸竹(まるたけ)夷(ゑびす)二(に)押(おし)御(お)池(いけ)

姉三(あねさん)六角(ろっかく)、蛸錦(たこにしき)

四(し)綾(あや)佛高(ぶったか)、松萬(まつまん)五條(ごじょう)

雪駄(せった)ちゃらちゃら魚(うお)の棚(たな)

六條(ろくじょう)、三哲(さんてつ)、通(とお)り過(す)ぎ

七條(ひちじょう)越(こ)ゆらば、八(はち)、九條(くじょう)

十條(じゅうじょう)東寺(とうじ)で、とどめ刺(さ)す

通り歌歌詞(南北)

寺(てら)御幸麩屋(ごこふや)富(とみ)、柳堺(やなぎさかい)

高間(たかあい)東(ひがし)、車屋町(くるまやちょう)

烏(からす)両替(りょうがえ)、室(むろ)衣(ころも)

新町釜座(しんまちかまんざ)、西(にし)小(お)川(がわ)

油(あぶら)醒(さめ)ケ(が)井(い)、堀川(ほりかわ)の水(みず)

葭屋(よしや)猪黒(いのくろ)、大宮(おおみや)へ

松(まつ)日(ひ)暮(くらし)に、智恵(ちえ)光院(こういん)

浄(じょう)福千本(ふくせんぼん)、果(は)ては西陣(にしじん)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?