臆病なヒロインとひとりぼっちなヒーロー

“希望が心を苦しめるという恋のふしぎは、しかし彼にはすでに目新しいものではなかった。”

目でなぞった『潮騒』の一節を考える。

「うーん…。」

主人公の新治とヒロイン初江の間にはいくつもの障壁。この恋はもう叶わぬものと思われたその時、わずかに、しかし、確実に差す光明。その光を見て新治の心は安寧を失う。

分からない。物語構成、展開の常道、読書歴によって積み上げられた感情の機微の経験。頭では分かる。方程式を解くかの様に、先人よって紡がれた言葉の意味は分かる。でも、分からない。どうして、不安になれる・・・

「・・・岡、吉岡健太郎!」

意識の扉をこじ開けるその声によって我に帰り顔を上げると、現代文教師でこのクラスの担任でもある設楽統先生がプリントを振りながらこちらを見ている。目線をずらせば、半袖と長袖が入り交じるクラスメイトも僕の様子を伺っている。

「吉岡。」

「あ、はい。」

昼休みから降り始めた雨音だけが響くこの一瞬の長さを理解して流れる冷たい汗。空気を破るように慌てて席を立つ。

「ん、よく出来てる。」

差し出さされた答案用紙を受け取り、右上に記された98の数字を一瞥する。

「今、何読んでるんだ?」

「あ、いや…。」

「ん?」

「・・・すみません。」

軽く頭を下げ席に戻り、どこまで読んだか分からなくなった『潮騒』を机に突っ込み、2点減点された答案用紙をチャイムが鳴るまでただボーッと眺めた。

「気をつけ、礼。」

「「「さよならー。」」」

「課題忘れんなよー。」

クラスメイトの声に合わせて頭だけ下げ、ようやく解放された気まずさにホッと息を吐く。

「ねー、やましたー!」

「んー?」

僕の後ろの席に座る吉田綾乃クリスティーの声に、前の席に座る山下美月が後ろを向く。ぶつかる視線。互いにあっと声にならない言葉を漏らし、僕は即座に目を逸す。雨はまだ止んでいない。そのまま席を立ちリュックを持って席を立つ。

「あ、ごめんね、吉岡くん。」

「ううん、全然。席、使って。」

ガタンと机に身体をぶつけながら、言葉だけ置いて足早に教室を出る。

「はぁ…。」

廊下を歩きながら眺める15時過ぎの雨足はまだ強くて、今日に限って傘を持っていない僕は図書室に足を向ける。

ギィと軋むドアを開くと、このじめついた湿気で活気づいた紙やインクがふんわり香る。テスト前には普段見ない顔で埋まっていた座席で、今はいつも通り閑古鳥が鳴いている。定位置の窓際柱寄りの席に座り、課題の各科目のテスト直しに取り掛かる。90点後半が並ぶ学年1位の答案用紙を見て、1時間くらいか、と見立ててシャーペンを動かし始める。

計算ミス、スペルミス、読解ミス、エトセトラエトセトラ…。ミスばかりを書き連ねるルーズリーフ。完璧でありたいなどとは全く思わないのに、欠けているものをまざまざと突き付けられるありがた迷惑。気持ちが良いものではない。

僕は欠けた人間だ。言われなくても分かってる。自分が誰より分かってる。でも、ご丁寧にも“お前は欠けた人間だ”と伝えてくるのは自分なわけで、やり場の無さにどうしたって力が入る。

芯を何度も折りながら課題を終えた頃には、もやがかった陽射しが僕に直接突き刺さっていた。

「はぁ…。」

時計の針は17時を回っている。無駄に時間がかかってしまった。カーテンを閉め光を遮断する。自責に熱くなってしまうのは悪い癖だと分かっているけど、こうして反省のループに陥るのはもう避けられない性格。こんな気持ちが悪い反芻から逃れるために、優れた言葉に浸る。答案用紙とルーズリーフを科目ごとにまとめ、『潮騒』の続きを読もうとリュックを探す。

「あれ…?」

見当たらない。全てのポケットを開いても入ってない。リュックを置き、今日1日の記憶を辿る。

「あ…、あの時か。」

思い出される気まずい瞬間。現代文のテスト返却の時。変な注目を浴びてしまった時、慌てて机に突っ込んでそのままにしてしまったんだ。仕方ない。荷物をまとめ、後ろ髪を引かれながらも図書室を出る。

陽が傾いた校舎に、吹奏楽部の音色が響く。自分には縁遠いハーモニーをBGMに、少しだけ新鮮な廊下を歩く。2年C組のスライドドアは開け放たれている。足元から教室の対角線を中心に広がる視界が眩しい。

「え…?」

この教室に滞留する雨上がりのふわついた粒子が差し込む西陽を反射し、そのすべての光が収斂する、まるでスポットライトに照らされているような煌めきの中に、真理的な美しさをまとった真剣さで本を読む、誰も知らない山下美月がそこに居た。畏怖すら覚えるその姿に、僕は身動きが取れなかった。出来るだけ息を止めていたけれど、背中を流れる汗の音があまりにもうるさかった。

「あ、吉岡くん。」

騒音甚だしい僕の気配に気づいた彼女は、本を閉じて席を立つ。

「ごめん、ちょっとそのまま席借りちゃってたんだ。」

「…あぁ、うん。別にいいけど…。」

「これでしょ?」

そう言ってこちらに歩み寄るいつも通りに戻ってしまった彼女の手には『潮騒』があった。

「あ…、うん、そう。」

「ほら、吉岡くん、教室出る時机にぶつかって落ちちゃって。」

「あぁ、うん…、そうだったかも。」

「ごめんね、気遣わせちゃって。」

「いや…、別にいいんだけど。」

目を細め柔らかな笑顔で謝る彼女は間違いなくいつもの山下さんのはずなのに、さっき見た山下美月の影がチラついて、僕はうまく話せない。

「普段からこういうのよく読むの?」

「え?」

「吉岡くんいつも本読んでるけど、どんなの読んでるんだろう?って気になってたんだ。」

「あの、こういうのって?」

「うーん、文学史で習うような作品?って言えばぴったりかな?」

「あぁ、うん。そうだね。全然それだけじゃないけど。」

「へぇ、だからかぁ。」

小さく頷く山下さんに僕は首を傾げる。

「あ、いや、だから成績良いんだなって。いつも学年1位で、もちろんテスト勉強頑張ってるんだろうけど、私なんかいつも泣きながらなんとかやってるもん。普段から差がついてるんだなぁ。」

「いや、そんなこと…。」

「地頭がーとか勝手に思っちゃダメだね。」

褒められても謙遜も対するお世辞も出てこず、何と反応していいか分からないで俯いたのを見かねたからか、ねぇこの本さ、と続けてくれた山下さんに、逸らした視線を上げる。

「堅苦しくて難しい本なのかなって勝手に思ってたんだけど、ちょっと雰囲気違ってびっくりした!」

「え?」

「だってさ、『潮騒』でしょ?三島由紀夫でしょ?もっとなんか硬い文章なのかと思ってたけど、全然読みやすいね。」

「あ、うん、そうなんだ。三島の中では読みやすいと思う。」

「それにさ、新治、かわいいよね!」

「へ?」

可愛い。え、可愛い?思ってもみなかった感想がゆっくりと血管を巡って僕の理解が追いついてきた時、

「…あはは!」

「え?」

「あははは!!!」

「え、何?何か変な事言った?」

さっきまでとは打って変わって、笑いが止まらない僕に困惑している山下さん。

「ねー、そりゃさぁ、吉岡くんみたいに普段からいっぱい本読んでるわけじゃないからさぁ…。」

「あー、違う、違う。違うんだよ。全然バカにしてるとかじゃなくてさ。純粋にさ、面白かったんだ。」

「んー、それ、フォローになってる?」

「難しいな、言葉選びが。何て言うか、混じりっ気なくて、素直で、変に賢ぶろうとかそんな飾り気がなくて、シンプルで!それが、凄く面白いなって。」

「んー。」

ちょっとわざとらしく顔を顰める山下さん。

「どこまで読んだ?たぶんそんなに進んではないよね?」

「初江と出会ってすぐくらいのところだけど…。」

「じゃあさ、貸すよ。」

「え、でも、読んでる途中でしょ?」

「いいよ、全然。それより、山下さんの感想が聞きたい!」

大きな目をさらに見開いて驚いている様子の山下さん。その表情を見て、柄にもなく我を忘れてお願いしている状況を俯瞰する。

「あ、でも、全然、無理にはいいけど…。」

「フフッ!」

山下さんが僕の手から『潮騒』を取る。

「じゃあ、遠慮なく!続き気になってたんだ〜。」

パラパラとページをめくる。

「えーっと、あ、ここだ。ページページ。」

スマホを取り出してメモをする山下さんに、

「あ、いいよ、ページ折るか、カバー挟んじゃって。」

「えー、それは申し訳ないよ。」

そのまま閉じた『潮騒』を手に山下さんは席に戻ってカバンを取る。何となくの目配せでそのまま一緒に教室を出る。

「あ!」

「ん?」

「レミゼの曲だ。」

緩やかなテンポで流れる聴き覚えがあるメロディ。

「あぁ、レ・ミゼラブル?」

「そうそう。私好きなんだ〜、レミゼ。」

曲に合わせて歩調がゆっくりになる山下さんに合わせて、僕も歩幅を小さく。

「I dreamed a dream. 邦題だと“夢やぶれて”。」

「タイトルは分からなかったけど聴いたことはある。」

「有名だもんね。」

「何か、海外のオーディション番組でおばさんが歌ってたの観たことある気がする。」

「フフッ、スーザンボイル!」

「あぁ、そんな名前だった気がする。」

向けられた笑顔に自然な成り行きで僕も口角が上がる。

「作品の方は観たことある?」

「読んだことなら。」

「うわぁ、そう来たかぁ!」

山下さんが醸す戯けた軽やかさと距離1人分の距離感に慣れない未熟な僕の緊張感とが混ざる下校時刻の廊下は、バランスしないシーソーみたいで少しだけワクワクしている。

「山下さんは映画好きなんだ。」

「うん、好き。でも、映画がっていうより、ドラマとかミュージカルとか舞台とか、お芝居が好きって感じかな。」

「へぇ、そうなんだ。僕は全然疎いな、そっちの方は。」

「うん、疎そう。流行りとか全然知らなそうだね。」

イタズラに笑う山下さんは全然嫌味じゃなくて、僕は苦笑を浮かべながら小さく頷き返す。

「両親が結構厳格でさ、テレビとかあんまり観ちゃダメって方針で。でも、何か昔から読書が肌に合ってて、正直別に観なくてもって感じだったんだよね。」

「へぇ、昔から読書好きだったんだ。凄いなぁ。」

「別に凄くなんかないよ。ただ好きってだけだからさ。」

名前順前後の下駄箱で、先を譲る。

「あ、ごめん、ありがとう。」

横でトントンと鳴るローファー。雨上がりの夕方の香りが吹き込む玄関。ここからは約束のない帰り道。電車なのか、バスなのか、歩きなのか。気になるけど、僕は黙って履き替える。余計に靴紐を結び直して顔を上げると、少し離れてこちらをうかがう山下さん。

「あ、ごめん。」

「フフッ、ううん。」

慌てて追う様に歩き出す。

「雨上がってよかったね〜。結構降ってたもんね。」

「そうだね。」

「傘忘れちゃってたから助かったな〜。」

鼻歌が聞こえてきそうなトーン。

「吉岡くん、絶対いつも折りたたみ傘持ってそう。」

「え、何で分かるの?」

「え、やっぱり!?そうだと思ったんだ〜。そういう準備怠らない人なんだろうなって。」

青々した銀杏の並木道を通り、山下さんから半歩遅れて校門を出る。

「何かそう言われると恥ずかしいな。何でも準備してますみたいな感じって思われてるんだ。」

「えー、何でよ。かっこいいじゃん、用意周到。」

「あ、それはいじってるからな。」

「フフッ、いじってないいじってない!」

狭い歩道を肩が触れない様に歩く。

「でもね、意外だったこともあるよ。」

少し落としたトーンに僕は顔を向ける。

「こんなに喋ってくれるって、…ごめん、思ってなかったかな。」

僕に目を合わせることなく前を見たまま。

「え、そんなに固く見えるかな?」

わざとらしく戯けて、自分でも分かってる事をわざと聞く。困らせてしまうとも、分かっているのに。僕の悪い癖。いや、癖とすら思わず、こんな事を口にしてしまう自分に気づき、即座に嫌悪が心を覆う。

「その固さをね、どうやって解せるかなって考えてたよ。」

「…え?」

思わず立ち止まってしまう。

「フフッ、ほら、帰ろ。」

「あ、うん。」

その言葉の意味は僕には分からないし、かといって真っ直ぐ問う勇気だって持ち合わせてない。嬉しさなのか、驚きなのか、困惑なのか、判然としない気持ちを引きずりながら、学校の最寄りは同じ駅だと知り、登下校の時たまに見かけてるよと、山下さんはそれを分かった上で学校から駅までの道を歩いていて、あぁ、何も知らないなと改めて思い知らされた。

“まもなく1番線に・・・。”

電車が近づく。

「じゃあ、『潮騒』読ませてもらうね。」

「うん。ゆっくりでいいから。」

「うん、ありがとう!」

“白金ヶ丘、白金ヶ丘です。ご乗車ありがとうございます。”

車両に乗り込み、すぐこちらに向き直す山下さん。

「じゃあ、また明日!」

「うん、また明日。」

警報音とともに閉まるドアがどこかずっと続いていた緊張感から解き放ち、一瞬目を伏せる。見送らなきゃと思って上げた視線の先で笑顔で手を振る山下さんに、僕は頷くことしかできなかった。

▽

久しぶりにカラッとした空気の中登校した翌朝。校門を通ると、何度も通って来た場所なのに、まるで昨日とは別の空間の様に感じる緊張感。どちらがいいのだろうかと考える。山下さんが先に来ているのと、後から来るのと。今までだって挨拶くらい普通にしていたけど、その意味合いは昨日までとは全然違う気がしてしまって、身構えてしまう。校舎までの短い道のりをできる限りゆっくり進みながら、かろうじて居場所を保った冷静な自分が、“昨日は普通に話せてたじゃないか”と脳内議会で問いかける。政権交代したばかりの正直な自分が、“だからだよ”と簡潔最適な答弁によって、どうするべきかの結論は出ない無意味な賛成多数。でもまさにだ。昨日はマジックアワーが魔法をかけたみたいに何故か普通に話せてしまって、雨上がりのもややエモーショナルな夕陽みたいなレトリックが存在しない純粋晴天な文脈じゃ太刀打ちできない焦りが僕を支配していた。

重い足を引きずって玄関にたどり着き下駄箱を見ると、ひとつ上には上履きが入ったまま。とりあえず、まだ考える時間は貰えた様で、小さく息をつく。スニーカーを脱ぎ、じゃあ迎える側かと思案が始まる。上履きに足を入れようとしたその時。

「おはよう!」

油断していたとしか言えない。分かりやすくビクついて肩が上がったのが分かる。鼓膜だけじゃなく、全身を震わせたその声に振り返ると、声の主は昨日と変わらない笑顔で立っていた。

「お、おはよう。」

フフッと笑った山下さんに慌てて下駄箱の前を譲る。耳に髪をかけ、靴を履き替える姿から目を背ける。待つべきか先に教室に行くべきか新たな議題に臨時議会が討論しようとしたところで、ねぇと山下さんの声が僕の意識を集める。

「今日放課後空いてる?」

「ん、放課後?」

「これ!」

カバンから『潮騒』を取り出して顔の前に掲げる。

「もう読んだの?」

「うん、昨日あの後電車の中でも、帰ってからもずっと読んじゃった。おかげで宿題遅くまでかかって寝不足でさ〜。」

わざとらしく細めた目元を見て、女子はそれでもメイクして来るから凄いなと思えるくらいには冷静さが立場を盛り返してきた。昨日から山下さんのペースに乗せられ、それに身を任せているんだと実感する。僕には皆無のコミュニケーション能力だ。並んで教室へと歩き出す。

「そっか。うん、空いてるよ。ていうか読んで欲しいって僕からお願いしたことだしね。ありがとう。」

「ううん!じゃあ、放課後教室で待ってて!」

そう言うと山下さんは手を振って教室へと入った。

「あ、うん。」

届いたか定かじゃない返事を放り、僕はワンテンポ遅れて朝から賑やかな教室へと踏み入れ、クラスメイトからかけられる挨拶におはようと返す。席に着き、ハハハと響く笑い声に視線を向けると、山下さんは伊藤さんや中村さんや吉田さんたちと仲良さげに笑っていて、あぁ、いつも通りだと、冷静保守が改めて脳内議会を占めた。

▽

「ごめんー、お待たせ。」

放課後、山下さんが僕しか残っていない教室に戻って来て席に座る。不服そうな顔。

「ううん、お疲れ。怒られた?」

「もうね、ネチネチネチネチ。そりゃあさ、私が悪いけどさぁ。」

『潮騒』を読み、遅くまで宿題に時間を取られた睡眠不足がそのまま影響して、不幸にも神経質で有名な教師が担当する数学の授業中にうたた寝。放課後、怒気をはらんだ放送で呼び出しを食らってから30分、ようやく解放。

「大変だったね。」

「もー、やだー。」

僕の机に身体をもたせ足をジタバタ。子どもみたいでちょっと笑ってしまう。

「僕から頼んどいてあれだけどさ、宿題は先にやりましょうって小学校で習ったでしょ?」

「あー!吉岡くんまで敵なの!?」

大きな目を見開いて不平を訴える。それがまたおかしくて笑ってしまうと、わざとらしくしょんぼりして、

「だって、早く話したかったんだもん。」

「あ…。」

その言葉に上手く返せない僕を見て、ニヤリと笑みを返す一枚上手な山下さん。僕が小さく頷き見えない白旗を振ると、満足げな顔をして『潮騒』を取り出しペラペラとページをめくる。

「健気だよね、新治。純朴で、不器用で、邪気が無くて。」

「そうだね。」

「挙動不審になって初江問い詰めちゃったり、噂気にしちゃったり、やっぱり可愛いなって思ったなぁ。」

「そうかぁ。やっぱり可愛いって思うんだね。」

「可愛いじゃん。だって、こんなに心かき乱されるまで好きなんだよ?」

やさしさに溢れた表情を浮かべ、あ、ここだとあるページを開く。

「“今夜はもうあそこへ帰らなくていいのだ。俺は自由になる、と彼は心に叫んだ。”ここね、とっても好き。」

船員としての修行のため住む島からしばらく離れるシーン。想い合う初江との間には大きな障壁がある中で、ここで認められれば関係が許されるかもしれないと一縷の希望を見出したこの長期航海。その出発で新治がこぼした想い。僕が理解できていなかった部分と同じ文脈だ。

「もしかしたらって希望が見えて、この航海頑張ろうって思ってるけど、出会わなければ、叶わないって決まってればこんなに苦しまなくて済むのにって思っちゃうくらい強い想いが、自由って言葉に詰まってる気がするんだよね。でも、きっと大きな期待もしてて、その気持ちのバランスが取れないんだろうなって。真っ直ぐで汚れがないなぁって思うな。」

さっきまでとは打って変わって紡ぎ出される丁寧で真摯な言葉に驚き、僕は黙って受け止めることに徹する。

「人は期待しちゃう生き物だし、勝手に裏切られた気持ちになって傷つくし、それなら、傷つくくらいなら、できる限り期待しないようにしようって思っちゃうよね。」

窒息しそうな気持ちが僕の全身を覆って、身体が動かない。言葉が出ない。僕の心の核に棲みつく汚い何かが暴れようとしている。きっと僕の理性が、ずっとしまっていたこの感情が溢れないように、全身の力を使って抑えているんだ。可愛い、そう言った山下さんの感性が僕にとっては新鮮で、その感性で三島の言葉に向き合った時僕とは全く違った感想が聞けるんじゃないか、僕にとって、大きな何かが欠けている吉岡健太郎という人間がその何かを見つけるヒントをくれるかもしれないって思って、でも、大きな期待はせずに本を渡したつもりだった。でも、今目の前で僕に鋭利で核心めいた言葉を手渡して来る君は本当に山下さんなのか?ひょっとして、君は。

「…山下さんは、僕に何か期待してるの?」

「うん、してるよ。とってもしてる。きっと、誰よりしてるんだと思う。」

その言葉に通る芯が僕に突き刺さり衝撃で視線を合わせると、そこに居たのは昨日ほんの一瞬だけ目撃したあの瞬間の山下美月だった。剥き出しの感情をその目に宿らせて、必死で何かを訴えて来る。でも僕には、その何かが何なのか、全然分からない。でも、分かりたい。理性を超えた本能で美しいと感じた昨日の奇跡を理解できるかもしれないと思わされる。それは僕の人生に関係が無いようで、何よりも大切な気がしたんだ。

「フフッ、なーんてね〜!」

急激に緩んだその表情。

「でも、また本貸して欲しいな。それでこうやって感想話したい!なんかね、今話してて、良いなって思ったんだ〜。感じた事こうやって聞いてもらったら自分の考え整理できる気がして。聞き上手だね〜、吉岡くん。」

「あ、いや、そんなことないし、今、全然喋ってなかったけど…。」

刺さっていた芯が溶けだし、全身の硬直が解けて、涙が流れる寸前だった僕の視界が鮮明になっていくのを感じる。

「いいのいいの!そんな細かい事!どっちにしても、そんな重く捉えないで!」

何も分かっていない僕だけど、今、目の前で嘘をつかれていることだけは、はっきりと分かった。だけど、これが山下美月の意思表示で、今はこうして受け取って欲しがっていて、僕はそれに応えようと思った。穏やかになって来た呼吸に応じる様に、僕も表情を緩めて頷いた。

「はいこれ、ありがとう。」

『潮騒』が差し出される。

「あ、うん、こちらこそ。」

受け取った僕と『潮騒』をチラチラ交互に見る山下さん。

「ん?」

「んー?」

イタズラな笑みのままあごで“開いて”と訴えて来る。

「ん?」

いちばん最後のページに、紫色の花が描かれた栞が挟まっている。

「それ、お礼ね。栞使わないって言ってたけど。」

「ありがとう。綺麗な花だね。」

「でしょ?」

そうドヤ顔をしたかと思えば、あっと閃いて僕の手から栞を取る。

「これ、貸してくれる本に挟んでおいて。そうすればなくさないでしょ?」

「いや、貰った物なくさないし、せっかくくれたのに僕は使えないんだ。」

「まぁまぁ。そのうちちゃんとあげるからさ。」

そう言って僕に栞を手渡した。

「あ、ねぇ。」

「ん?」

「ひとつだけ聞いていい?」

「何?」

「吉岡くんはさ、」

「うん。」

「新治みたいに、誰かを好きになったり、大切に想ったこと、ある?」

やめてくれよって思う。やっぱり真剣の刃はいつでも抜ける様にしてるじゃないか。重く捉えないで、なんて嘘をついたんだから、もう少し後になってからかと思うじゃないか。まったく、自分勝手な人だ。だけど、

「ううん。僕には縁が無い話だよ。全然、関係無い世界の話だって思う。」

僕は、真っ直ぐ目を見て答えた。言葉以上に、偽りない僕の心を伝えるつもりで、精一杯。僕なりの覚悟表明。

「…そっか。」

山下さんはどこか納得した様に柔らかく頷いた。

「フフッ、あんなハッピーエンドの物語、ちゃんと直視できる?」

「え、結末ハッピーエンドなの?」

「え?」

「いや、だって昨日途中で山下さんに貸したからまだ読み切ってないんだけど!」

「あー!ごめん!」

カバンを持って逃げ出す山下さん。

「あ、おい!山下!」

「ごめーん!」

よく考えれば読了してないのに感想が聞きたいからって『潮騒』を押し付けたのは僕だけど、肩書きがよく分からない初めてのこの関係性への戸惑いの中に少しの期待を見出しながら、逃走犯を追いかけた。

▽

「やましたー!この後カラオケ行かない?」

7月の猛暑に本気で立ち向かう気があるとは思えない子ども騙しの弱々しい空調が唸る教室の放課後。山下の席に寄って来るグループの会話はいたってありふれた女子高生のそれで。僕は帰り支度を整える。

「あ、ごめん、今日ちょっと“用事”があって、行けないんだよね。」

僕は背後で1人、その言葉に片付けの手を止める。

「えー、そうなのー?テスト前期間入る前に行っておきたかったのにー。」

「ごめんごめん!また行こー。」

「んー、わかったー!じゃあねー。」

「バイバイ!」

「吉岡くんもじゃあね。」

「あ、うん、また明日。」

挨拶すら慌てる自分に呆れながら、バラバラと席から離れて下校して行くクラスメイトに手を振る山下の背中に、はぁとため息を投げる。全員が教室に出たところで山下はこちらに振り向く。

「なぁ。」

「んー?」

「僕に用事があったらどうするつもりなんだ?」

「用事―?あるの?」

「いや…、無いけど。」

「じゃあ、いいじゃん。」

そう言って開き直った山下はこの前貸した石田衣良の『4TEEN』を取り出す。本のやり取りを始めてからしばらくして、用事だの何だのさっきみたいにわざとらしく後ろの席の僕にも聞こえるように、クラスメイトの誘いを断る。今までの日常の中で唯一変わったこと。これが、“本読んだよー、感想話そー”のサインだと勝手に決められた。分かりにくいし直接メッセージ送ってくれた方が助かると言っても全然聞かないから困ったもので、こうして帰る間際に言われるんじゃないかってデフォルトで待ちのスタンスを取らざるを得ないのが、この関係性の全てを表していると言っても過言じゃない。

「ねぇこれさ!ちょっと生々しいんだけど!」

「あぁ、でしょ?」

「もうほんと、男子!って感じ。あんなことばっか考えてるんだー、やだやだってところめっちゃあったんだけど!」

「いいじゃん、そんなもんなんだよ、男子なんてさ。」

14歳の男子中学生のリアルを描いた直木賞受賞の現代青春小説の傑作だと思っている『4TEEN』。たしかに山下に貸すにはちょっと気が引けたけど、呆れ顔からやさしく表情を動かした山下は、でもねと語る。

「何かすごい直接伝わって来るというか、男子っぽい悩みなのかもしれないけど、そういう細かいところ関係無くあの4人の気持ちに感情移入したり、寄り添いたくなったり、良いな、素敵だなって思えるの、とっても不思議だったなぁ。」

やっぱりなと僕は思う。きっと真意は分かってくれると思ってた。話したいなら事前に知らせろとか悪態ついて言ってみるけど、この時間のためなら僕はどんな予定だってズラす。山下の繊細な感性に触れられるなら、僕はいつだって耳を傾け、目を見て話したい。それくらいの気持ちなんだ。

「この本気になったのはさ、直木賞受賞してるって完全に実績ありきだったんだけど、読めば読む程、10代の今を生きるのに大切なことが書かれている気がして、この本に出会えてよかったと思うし…、」

「・・・・・・。」

急かすことなく僕の言葉の続きを待ってくれている山下の視線に、心が少し解きほぐされる気がして、ゆっくりと言葉が迫り上がってくる。

「…苦しいなって、思うことも、まぁ、あるかな。」

優れた言葉に接して、その意味を考えて、感じて、自分と向き合って来た今までの人生に加わった山下との対話。数冊やり取りを重ねていくうちに、山下の言葉を受け止めるだけではなく、僕自身が言葉を発するようになっていた。初めて感想を交わした日、山下が嘘で隠した山下美月の本心のようなものが、僕にそれを求めている、そして、導かれるように溢れていく僕の言葉はきっと、僕の中に眠っている本心がそっと栓を開いているのだと、どこかで分かっているから。

「…うん、そっか。」

1言って10を理解してくれる。いや、それは正確じゃないか。その1の核に在るものを、プレゼントの包みを綺麗に剥がす様に受け取ってくれた気がした。

「昔さ、中1の頃、体育祭があったんだ。あ、いや、別にどこの学校でもあるとは思うんだけど。」

「うん。」

「いつもは給食なんだけど、そういう行事の日は弁当持参で、班とか関係なく自由に食べるみたいな。そんな感じ。」

心の奥深く閉じ込めていたトラウマの箱。僕は視線を伏せ、過去を見つめる。

「その頃の僕は、人に対してどう振る舞うべきなのかとか、言っちゃえば人の気持ちとか特に考えてるとかそんな風でもなくて、もちろん人が嫌な事をしたりはしないけど、ただ今みたいに読書してマイペースに学校生活過ごしてたんだよ。」

「うん。」

やさしい相槌に、僕は言葉を続ける。今まで、誰にも言って来なかった思い。

「そしたらさ、体育祭の昼休み、弁当食べる時間、僕は独りになってた。」

「・・・・・・。」

「教室内に色んなグループができてて、みんな輪の内側を向いていて、それぞれの友達を見ていて。」

「・・・・・・。」

「そこにね、悪意なんか無かったんだよ。別にいじめられてたわけじゃない。単純にみんなそれぞれ仲良いグループで固まっただけ。楽しい時間を過ごすために。あぁ、これって問題は僕にあるんだ。そう気づいた瞬間さ、体調悪いフリして保健室行ったよ。先生が教室居なくて本当に助かった。おい、吉岡入れてやれよ!なんて言われちゃったら公開処刑だもんな。透明人間は、そこに居るって気づかれちゃいけないんだ。」

開いた栓から溢れてくる初めて音を持った気持ち。

「そこからかな。ただ好きだから読書するんじゃなくて、何かを求めて本にすがるようになったのは。この『4TEEN』なんか、僕には無いものが詰まってて、何か、苦しいんだよね…。」

今、僕はどんな顔しているんだろう。こんな話聞かせてどうなるんだって分別が働かない自分に出会ってしまって、恥ずかしくて俯瞰できないんだ。

「だからか〜。」

「え?」

自分が演出してしまったシリアスな雰囲気にそぐわない気の抜けた音が鼓膜を震わせ、驚いて視線を上げる。

「だから、吉岡は強いんだね。」

「強い?」

「うん、すっごく強い!」

僕の中にある強いという言葉の辞書に考えうる用例は見当たらない。でも、何故だろう。やさしく断言する山下を前にして、その言葉を否定することも、疑う気持ちにもなれない。その笑顔は、そっと僕の心を温めてくれた。

「分かんないけど…、ありがとう。」

「フフッ、素直なんだか素直じゃないんだか〜。」

「素直でいいだろ?ありがとうって言ってるんだから。」

『4TEEN』を渡したのは、きっと、山下に話したかったからだと思う。山下の言葉の真意は分かってないけど、聞いてくれたことに感謝を伝えたかったんだ。伝え方は、下手くそだけど。伝わってるかも、分からないけど。僕は『4TEEN』を手に、はみ出した栞を収め、もう1度、心の中で、ありがとうと呟いた。

まだ気温が下がらない夕方を、また駅まで肩が触れそうな距離で並んで歩く。

「あ、ねぇ、ちょっとお願いがあるんだけどさ。」

「ん?」

「ほら、来週からテスト前期間でしょ?勉強教えて!」

「え、必要?」

「必要!絶対必要!」

「学年2位様が?」

「んー!ムカつくー!!!」

地団駄を踏む山下に笑ってしまう。

「えー、でもなぁ。」

「んー、じゃあ、教えてくれたら何か1つ言う事聞くから!」

「言う事って言ってもなぁ。」

「もう!決定!拒否権なし!」

煮え切らない僕に痺れを切らした山下はダンダンローファーを鳴らして先を行く。

「あ、おい。分かった分かった。」

山下の後を追う。いつだって山下のペースだ。そう。いつだって。

▽

「えーっと?」

いつの間にか僕の座席を取り囲む4人を代表して山下に説明を求める視線を送る。これは救難信号と言えよう。ハッキリ言って困っている。

「勉強、教えてくれるんでしょ?」

当然でしょ?みたいな顔の中で、口元だけ少しのイタズラ成分を含んでいるのを僕は見逃さない。

「あー、えー、あー?」

「え、大丈夫?可愛い子に囲まれて壊れちゃった?」

「いや、てっきり山下だけなのかなって…。」

「あ〜、分かるよ〜!美月ちゃんと2人きりが良かったよね!そうだよね〜!」

「いや、そんな事言ってないだろ!」

そんな山下と僕の会話を見て、伊藤さんと中村さん、吉田さんはクスクス笑っている。

「2人、そんなに仲良かったんだ。」

「いつの間に?」

「ね、全然知らなかった。」

主に僕の方を見てニヤニヤする3人と戦犯を前に、これ以上の抵抗は要らぬ追及に繋がりかねないと悟る。

「お願いします!学年1位様!」

「「「お願いします!」」」

もう隠すことなく全表情でイジってくる山下を後で絶対懲らしめてやると心に誓い、降伏の白いハンカチを掲げる。

「…分かったよ。」

「フフッ、よろしくね!」

とまぁ引き受けてみたものの、女子高生4人が集えば黙って手を動かすと言うのはあり得ないようで、

「ねぇねぇ、徳川家康が武田信玄に負けたのって何だっけ?」

「三河の戦いじゃなかったっけ?」

「えー、三原だよ!」

「え、絶対ちがーう!」

僕に集う視線。

「あの…、三方ヶ原の戦いだけど…。」

「あぁ!それだ!」

「ねぇ何?三原って!」

「えー、三河に言われたくないんですけどー!」

よく分からない爆笑が起こる。目が回りそうだ…。というか回ってる。もしかしてトピック毎にこれが発動するのか。それは、困る。僕は勢い良く立ち上がる。

「分かった!」

「え?」

「ここの流れ、説明するから、聞いて!」

僕は教科書とノートを持って教壇に立つ。

「いい?ここはね、織田と同盟を結びながらも全然援軍が到着しなくて、焦った徳川軍が・・・」

自分にとっても復習になる。そう言い聞かせながら滔々と4人に説明する。

「へー!凄いね武田信玄って!」

「でも、何でその後、その勢いで攻めなかったの?」

「あぁ、この後割とすぐ、信玄は死んじゃったんだ。」

「あ、そうなんだ!だから長篠の戦いは息子なのか!」

「そうそう。」

あれ?何だろう。この、打った分響いてる感覚。

「ていうか吉岡くんめっちゃ説明上手じゃん!」

「ね!分かりやすい!」

「後でさ、数Ⅱ分からないところあるんだけど、聞いていい?」

「あぁ…うん、いいよ。」

教壇から眺めるほとんど話したことがなかった3人は、純粋にこの時間を過ごしている様に見える。身構えもせず、話し、聞き、驚き、笑う。何だか、とても楽しそうだった。

そうか、僕は、大きな勘違いをしてたんだ。今までずっと。欠けてる僕じゃ、僕なんかじゃ人と繋がることなんてできない。そう思ってた。でも、本当に欠けていたのは、その人を知りたいと思う気持ちに従うこと、繋がろうとする少しの勇気だったんだ。

ふと視線を山下に向けると、やさしい笑顔で小さく僕に頷いた。僕は奥歯を噛み締めて、溢れそうになる涙を何とかを堪えて頷いた。

▽

2年生1学期期末テストは、また学年1位で乗り越えた。伊藤さん、吉田さんも問題無くパス。ヒヤヒヤだった中村さんも、1無かったー!と大声で成績表を掲げて報告してくれて、4人の歓喜の輪を苦笑いで見守った。まぁでも、とりあえずの役目は果たせたかと息をつく。

「ねぇ、カラオケ行こ!この前行けなかったし!」

「いいね!吉岡くんも行かない?」

吉田さんからの誘いに少しだけ驚いたけど、それ以上に嬉しかったのが、正直さを備えた僕の心だった。

「そうだな、」

「ごめーん!!!」

行こうかなと言いかけた僕の声を山下が打ち消す。

「ちょっと今日“用事”あって、また改めてさ、期末お疲れ様打ち上げやろうよ!吉岡も含めて!明日から夏休みだし!」

捲し立てるように言葉を並べ、この場を制する山下。しかも、“用事”って。

「あー、そっかー!」

「なるほどね!」

「それはまたにしよう!」

「ごめん!セッティングするから!」

手を合わせる山下に、謎の物分かりの良さを見せた3人は教室を後にした。

「それで?」

「・・・・・・。」

「今日は本貸してないけど?」

「・・・・・・。」

強引なムーブをとったことへの気まずさなのか、なかなか口を開かない。

「おーい、僕も帰るぞー?」

「…そく。」

「え?」

「だから約束!勉強教えてくれたら1つ言う事聞くって言ったでしょ?」

「あぁ、そういえば。」

「だから、みんなと遊ぶより、それが先。」

伏していた視線をゆっくり上げる山下はいつもより余裕が無くて、僕は何だか嬉しかった。

「ハハ、いいよ、別に。言う事なんて。」

僕は軽く首を横に振る。

「言う事聞いてもらうどころかさ、あの…、うん。」

言葉を詰まらせた情けない僕を見つめる山下。ちゃんと言わなきゃ。

「…ありがとうって、思ってる。」

拙いけれど、真っ直ぐ、気持ちが伝わる様に目を見て。

「フフッ。本当に〜?」

「うん、本当に。」

「ふ〜ん。」

「・・・・・・。」

テストが終わって再開された運動部の掛け声と吹奏楽、命懸けで身体を震わせる蝉の鳴き声がミキシングされたBGMが流れる教室で、僕たちの視線は繋がったまま。僕の鼓動が、うるさい。

「じゃあ、言う事聞いてもらう権利、私にくれるよね?」

「は?いや、何かそれは違くないか?」

「え?ありがとうって言ったよね?」

「うん、言ったよ。」

「感謝してるんだよね?」

「まぁ、うん、してるよ。」

「感謝してる人にはどうするんですかー?」

「…お礼を、する?」

「フフッ、正解で〜す!」

カバンを手に立ち上がる山下。

「あ、おい。」

「ほら、早く!」

勢いそのままに校舎を飛び出した山下は、僕たちの最寄駅とは反対方向に歩いて行く。

「なぁ、どこ行くの?」

「いいからいいからー!」

鼻歌が聞こえてきそうな歩みでたどり着いた品河駅近くの映画館。

「映画?」

「そう!」

エントランスをくぐると、人はまばらな平日のシネコン。学校の近くにあるのは知っていたけど、初めて来た。

「スクリーンこんなにたくさんあるんだな、ここ。」

「そうそう!話題作観たかったら、ここに来れば困らないの。」

綺麗な内装に感心して周りを見回す。

「はい!」

「ん?」

隣の山下の声に視線を戻すと、チケットが差し出される。

「え、いつの間に?」

「フフッ。私も誰かさんに似て、用意周到な女なのです。」

ニヤついたその表情の山下からチケットを受け取る。

「『ラ・ラ・ランド』か。」

「観たことあった?」

「ううん、ないよ。ありがとう。」

財布を出そうとリュックを下げる僕を、山下がそっと制する。

「いいから。」

「え?でも…。」

「その代わり、観終わった後、カフェ付き合ってよ。」

「…じゃあ、そういうことなら。」

下げたリュックを背負い直し、もぎられたチケットを手に予告編が流れる暗くなったほぼ貸切状態のシアターに入る。ど真ん中のベストポジション。座ってビックリするくらいフカフカな座席。背中を付けて深く座り直す。もう何年も来ていない映画館に少しソワソワする僕の隣に目をやれば、既に姿勢良くスクリーンに視線を送っている山下が目に入って恥ずかしくなり、僕も習って映画泥棒のパントマイムを真っ直ぐ眺めた。

一瞬の静寂から鳴り出す軽快なピアノサウンド。鮮やかな色調が占める画角。LAの大渋滞ハイウェイで踊り出す多様なキャストたち。僕は思わず腰を浮かして身を乗り出す。

「…フフッ。」

誰のものか、何に対してか分かる控えめな笑い声が僕にだけ届く。でも、僕は構わず目を見開く。見逃せる訳がない。1曲目のエンドに合わせて差し込まれるタイトル。僕は一瞬でこの世界の虜になった。

売れない女優のミアと、自分を曲げられないジャズピアニストのセブ。『潮騒』の新治と初江の出会いとは程遠い、クラクションとFサインでの苛立ちエンカウント。最悪な出会いでも、ロマンティックなピアノの調べとトワイライトのLAが2人を恋に導く。

2人の恋路は夢との並走。ミアの1次オーディション通過を合格の様に喜び、小さなジャズバーでのセブのプレイで誰よりもステップを踏む。2人の情熱的な愛情にこんな僕でも自然と笑顔になってくる。ふと気になって横目で山下をうかがうと、浮かべているのはどこか切なさが混じる僕とは対照的な笑顔。

その理由はすぐに分かった。乱れる並走。成功の代償。クラシカルなプレイを上塗りするセブの演奏は本当に夢のための通過点なのか、それとも成功の蜜に溺れてしまうのか。空席が目立つミアの挑戦でも、観ていた救世主。切望していた舞台は、遥か海の向こうに用意されている。試される愛。2人の選択。選ばれた、互いの夢。

その分岐点は、すれ違うことしかできない未来へと、続いていたんだ。

明転するシアター。僕は慌てて短い袖で何とか顔を拭う。僕自身驚いている。こんなにも、胸を打たれている自分が居ることに。

「…あぁ、良かった。」

鼻声を誤魔化しながら隣を見ると、隠すことなく唇を震わせる山下美月がそこには居た。そっか、そんなに大切なんだ。止まった涙がまた溢れて来るんじゃないかって思うくらい、僕は嬉しかった。僕はそっとハンカチを渡し、その呼吸が穏やかになるのを隣で静かに見守った。

映画館を出ると、傾いた陽が僕たちを照らす。やっぱりちょっと歩かない?と言う山下の隣を、あの世界の余韻に浸りながら、来た道をゆっくりと歩く。

「…何か喋ってよ。」

プリンスホテル脇の坂を上りながらつぶやく山下に、

「映画館、昔観たポケモンの映画以来かも。」

と少しだけ戯けると、ねぇと笑いながら肩を小突かれる。

「うん、凄く良かった。物語も、音楽も、役者さんの演技も。全然映画詳しくないけど、世界中で人気の理由、分かるよ。」

「良かったぁ、気に入ってくれて。ミュージカルがそもそも苦手って人も結構いるし、ラブストーリーが恥ずかしくてって感じだったらごめんねって思ってたから。」

「ラブストーリー苦手だったら、恋愛小説読んでないよ。」

「フフッ、そうだね!」

その笑顔はいつもと違ってどこか硬い。あまりに素敵だけどとても苦しい作品を観て、感情を整理したり、言葉を探したり、色んなものが渦巻いているんだろう。

あれ…、僕は?

さっきまであんなに映画の事を考えていたのに、今、言葉を交わした瞬間、思考のベクトルは山下に向いてしまっている。今まで、素晴らしい作品に触れた時、いつだって対話をするのは僕自身だった。分からなさ、無理解、自己批判、そんなエネルギーが覆っていたのに。

変わったんだ。変えられてしまったんだ。あの、雨上がりの教室で。

山下の感想が知りたいんじゃない。

山下のことが、知りたいんだ______。

「なぁ山下。」

「ん?」

「ちょっとコンビニ寄らない?」

「コンビニ?」

「アイス、食べない?」

僕から、ペースを作ってみた。

「…うん、いいね!」

何でも好きなの選んでと言った僕に山下が手渡したパピコ。これでいいの?と聞くと、これがいいのと答えた。

「やっぱり王道に美味しいね〜。」

子ども達の声が響く近くの公園。ほんの少し間を空けてベンチに座った山下が顔を綻ばせている。

「うん、美味いわ。」

「パピコってさ、この取っちゃうフタのひと口がいちばん美味しいと思わない?」

「え?」

「暑いなぁ、パピコ食べたいなぁって思った、最初のひと口めだよ?絶対いちばんだって!」

「いやぁ、普通に思いっきり吸える方が良くないか?」

「嘘でしょ…?信じらんない。吉岡なら分かってくれると思ってたのに!あんなに本読んでるのに、そういう感情の機微はないわけ!?」

「うん、ない。」

僕の答えに目を見開き、口をあんぐりさせる山下の顔芸に思わずむせる。

「大袈裟だなぁ。」

「はいはい、どうせ私は、何回も観てる大好きな映画で号泣しちゃう大袈裟女ですよー。」

いじける演技にハハッと笑いかけると、山下も表情を緩める。

「でもよかった…。吉岡とあの映画一緒に観られて。」

「…うん、ありがとな。」

「ずっとね、一緒に観たいって思ってたんだ。吉岡は何て思うんだろう?って気になってたの。そしたらさ、開始早々グッと身体乗り出してさ、分かりやすいね〜。」

「今思えば恥ずかしいな、あんなリアクション。」

「フフッ、やっぱり素直だね。劇中もさ、こっそり吉岡の方見たら、笑ったり、苦しそうだったり、泣いてたりしててさ。」

「おい、バレてたのかよ。」

俯き頭をかく。

「ねぇ、どう思った?」

トーンが少し落ちて、たぶん山下は、さっき以上に本質的な感想を求めている。僕は、一拍置いて、ゆっくりと話し出す。

「僕が苦しくなったのはさ、まぁ、あの作品に胸打たれる人は大抵そうだろうけど、2人の見てる方向にズレが生まれてくるシーンからだったんだけど、その時に思ったのがさ、あれ、何か凄い感情移入してるなって、自分に驚いたんだよね。」

お祝いのはずなのに止まらない口論。家を飛び出すミア。

「頭では理解できても心では分かってないことだらけだった僕がさ、ちゃんと苦しくなって、2人の幸せが何か考えてて、叶うのであれば2人一緒にいて欲しいって願っててさ。」

僕はゆっくり山下を見る。

「前に山下さ、『潮騒』の新治みたいに、誰かを好きになったり、大切に想ったこと、ある?って僕に聞いただろ?」

「うん、覚えてる。縁の無い話だって言ってたよね。」

「そうそう。そう言ったよな。我ながら悲観しすぎな言い方だとは思いつつ、たぶんあの時は本当にそう思ってた嘘偽り無い言葉だったんだけど、ミアとセブを見てたらさ、そう思っちゃう感性じゃ説明つかないよなって。今心に抱いてる思いは存在しないはずだよなって思ってる。縁が無いなんて今は全然思わないよ。」

「そっか…。」

「そう思えてるのは、きっとさ…、」

「・・・・・・。」

絡み合う視線の先に、美しい瞳が揺れている。

「山下のおかげだと、思ってる…。」

僕の言葉に、言葉代わりの一筋の涙で応えたのは、たぶん山下美月なんだって僕は感じたんだ。

流れる沈黙。たった数秒の長さで、我に帰った吉岡健太郎の体温は沸騰するくらいに上昇してくる。慌てて視線を逸らし、溶けかけのパピコを吸い上げて音が鳴る。恐る恐る横目で見た隣で、同じ様に音を鳴らす山下。再び視線が合った僕たちはそのおかしさと気恥ずかしさに耐えられず笑ってしまったんだ。

「あんなオシャレな映画観たのにアイスでズズって、お下品だね〜私たち。」

「まぁ、あちらさんも中指突き立てたり、夜中に会いに行って住宅地でクラクション鳴らしたりさ、どっこいじゃないか?」

「たしかに!」

陽が落ちて、ほんのり涼しい風が吹く。子ども達はもう帰宅の時間。

「でもさ、すれ違ってたとしても、ミアの夢のためにああやって故郷まで駆けつけるのは、やっぱり愛だよね。」

「そうだな。何が正解なのか僕には分からないけど、夢への背中を押すことを選択して、パリでの撮影に送り出したセブは、愛情深い人だと思う。」

グラデーションが薄れていく夜の闇の中に、綺麗な月が存在感を増していく。

「僕からも聞いていい?」

「んー?」

「山下はさ、その…、好きな人とさ、この人しかいないって相手と夢を天秤にかけられる?」

「え…?」

「もう、それくらい強い夢って、ある?」

「・・・・・・。」

押し黙ってしまう山下に、僕は少し驚く。その沈黙はひょっとすると雄弁なものだと解釈できるかもしれない。そう思って僕は、この深刻さを和らげようと身体ごと山下に向き合う。

「あ、ほら、夢とか大袈裟に言っちゃったけどさ、高2の夏ってそろそろ進路だ何だって言われがちになるし、さっき観ながらそういうこともちょっと過ってさ。全然あの…、詮索するつもりじゃ…、深入りするつもりじゃないからさ。」

「あ、ううん、全然全然!そうじゃないの!そうじゃない。聞かれて嫌とかじゃなくて、ちゃんと考えなきゃなーって思ってさ!」

夕陽に代わって僕たちを照らす街灯。青白い光の中で目を細めて笑う山下を見て、僕からこういう態度を引き出したのに、これでよかったのか、なんて無責任に考えてしまった。

「そろそろ帰ろっか。」

「あ、うん。そうだな。」

ベンチから立った山下が身体を伸ばす。

「あー、良い誕生日だったなー!」

「あぁ…。は!?」

「んー?」

こちらを覗き込んでニヤつく山下。

「いや、おい、それならそうと言ってくれよ…。祝うどころか映画奢ってもらってるじゃん…。」

「フフッ、パピコ嬉しかったよ〜。」

「うー…、情けなくて頭痛くなってきた。」

「ハハハッ!凄い気にするじゃん!」

「また今度埋め合わせさせてくれ…。」

「フフッ、埋め合わせとかはいいからさ、」

頭を抱える僕の肩をそっと2度叩く。やさしく微笑む山下。

「本貸してくれるだけじゃなくて、また、一緒に映画観よ。これが私の“言う事”ね。」

そう言って小指を差し出す。

「約束。」

その吸い込まれそうな瞳には今、僕だけが映っている。その僕は、少しの照れをまといながら、笑っていた。

「ん、約束。」

交差した指からこの鼓動が伝わりませんように。月夜の公園で僕たちは、紛れもない17歳の夏を感じたんだ。

▽

「もう全員引いたかー?」

担任の設楽先生の呼びかけに、はーいとまばらに返事が飛び交う。

「じゃあ、移動しろー。」

各自荷物を持って一斉に立ち上がる。残暑厳しい教室の空気が一気に混ざり合う。僕は今とほぼ変わらない最後列の座席への移動。すぐに座って荷物を整理し前を向くと、目の前の景色の変化に少しだけ戸惑う。

「ごめんねー、隣が吉田で。」

隣になった吉田がざわつく教室の中話しかけてくる。

「やまと離れちゃって寂しい?」

さっきより身を寄せて小声で問いかける。

「いーや、別に。」

「え、もうちょっと誤魔化そうとしたら?」

「誤魔化すとかじゃないけど。」

山下の誘いでテスト勉強メンバーとも何度か遊んだ。伊藤、中村、吉田と呼べるだけの関係性に進展したし、ちゃんと友達だと思えているのはこの夏の大きな成長だ。

「まぁ、吉岡がどう思っても、やまは寂しいんじゃない?」

その言葉に山下の方を見ると、近くの伊藤と笑い合っている。

「そうかな?」

「吉岡はどう思って欲しいの?」

「そりゃまぁ、あっけらかんとされるよりは、そっちの方がいいけどさ…。」

「自分は別にとか言ってるのに?」

「・・・・・・。」

まったく。僕は降参の手振りを送る。

「で、どうなの?」

「だから、寂しいよ。」

「いや、そうじゃなくて。やまと、どうなの?」

「どうって…。」

「知ってるよー、やまと2人で遊んでるんでしょ?」

「え、何で知ってるの?」

「あー、やっぱりそうなんだー。」

「え?」

「怪しいなぁとは思ってたけど、やっぱり吉岡だったんだね。というかそれ以外いないか。」

「うわ…。」

40人居るこの教室の左後ろ窓際で僕だけに起きた悲劇を理解して頭を抱える。

「たまに誘い断られてた時の“用事”って、吉岡とのデートだったんだろうなー。」

「・・・・・・。」

夏休み中、学内の夏期講習や来る文化祭の準備の後、それ以外にも待ち合わせて映画を観に行ったり、カフェで本のやり取りをしたり、“約束”を果たしていた。それを3人に伝えているのか、わざわざ伝えていないのか、それともあえて秘密にしているのか、僕は聞くことはしなかったけど、こうして呆気なく落城させられた事実だけが今ここにある。

「ハハッ、分かりやすいねー吉岡は。」

「いや、別にデートとかじゃないけど…。」

「もういいじゃん、わざわざ否定しなくても。」

「・・・・・・。」

「お似合いだと思うけどなー。」

「いいんだよ別に。今のままで。」

「そうかな?」

「そうだよ。」

もう1度山下の方を見ると一瞬視線がぶつかって、すぐ逸らされる。

「やまね、1年の頃から一緒だけどさ、結構変わったと思うの。」

「そうなの?」

「うん。前から今みたいにゲラでしょっちゅう笑うし、変な人だけど、2年になって、何だろう…、なんか、凛とする瞬間があって、こっちがハッとさせられることがあるの。」

できるだけ間違えない様にと心を配りながら言葉を選ぶ吉田の言いたい事は僕にしっかり伝わった。

「たぶんそれって、吉岡と仲良くするようになったからなんじゃないかなって吉田は勝手に思ってるよ。」

「そうなのかな?」

「だから勝手に。でも、吉岡は?やまと話すようになってどうなった?」

僕は黙って頷く。

「お似合いだと思うし、そりゃ良い関係でいて欲しいけど、付き合って欲しいとかじゃないの。」

僕は小さく首を傾げる。

「たぶんさ、今のままでいるって思ったより難しくて、今のままでいるためにはそうするための努力とか、時には思い切って踏み込まないと一緒にいられなくなっちゃうかもって思うんだよね。たまたま同じ年に生まれて、同じ試験に受かって、同じ学校通って、同じクラスになっただけだもん。ドラマチックだけど、その偶然の繋がりがなくなったら居場所に頼れないし。」

僕は呆気にとられて聞いていた。

「吉田はやまとも理々杏とも麗乃ともずっと仲良くしたいからそうするし、吉岡も良い奴だと思ってるからそうできたらなって思うけど、吉岡がやまに対してもっと特別な気持ちなら、頑張って。応援してるからさ3人とも。」

山下が前に、吉田はママみたいって言ってたのを思い出す。

「吉田ってさ、本当に同い歳?」

「は?老けてるって言いたいの?」

「違う違う!違うけど、もの凄く良い事言うなぁと思って。」

「精神年齢が大人って言えよ。」

「ごめんごめん。いや、そうじゃなくて。」

身体を吉田に向ける。

「ありがとう、頑張ってみる。」

「んー。」

ブブッ。机の上でスマホが揺れて、トークアプリの通知が表示される。

“用事!!!”

ただひと言だけ。そうか、席が離れたからこうなるんだな。送り主の方を見る。舌をベーッと出してしかめっ面を浮かべる山下に、“はいはい。”とだけ返信して前を向く。スマホの液晶に映る僕は、ニヤケを我慢した気持ち悪い顔をしていた。

▽

「ドーナツ売ってまーす!」

「コスプレカフェでーす!」

「ジェットコースター乗りませんかー?」

非日常のワードが飛び交う秋の校舎。普段は入れない他校生や中学生の姿も。毎年大盛況の我が校の文化祭。色んな格好で人が入り乱れる異様な光景はなかなか面白い。

「ねぇ!しっかり宣伝してよ!フランケン!」

バシッと強く背中を叩かれる。そんな事をするのは1人しかいない。

「だから、フランケンって呼ぶな。」

振り返ると、キョンシーの姿でチラシを持つ山下。

「アッハッハ!やっぱめっちゃ似合ってるフランケン吉岡!」

「その売れない芸人みたいな呼び方はもっとやめろ…。」

人の格好を面白がる前に、たぶん1番奇抜な事をさせられてるのは僕だ。僕のクラスの企画はお化け屋敷。役割決めで僕をフランケンシュタイン担当に激しく推したあの4人衆を許してはいないが、何故かそれが僕以外の全会一致で押し切られてしまい、ブカブカな衣装にフェイスペイントを塗りたくられた雑なフランケン吉岡が爆誕したのである。フランケンシュタインとキョンシーが呼び込みをしてるこの多国籍お化け屋敷に果たしてコンセプトが存在するのかは甚だ疑問だが、我がクラスはなかなか盛況だ。

「ほら、あっちでチラシ撒くよ!」

盛況の理由はわかってる。あの4人衆人気だ。

「お化け屋敷来てくださーい!」

そう山下がひと声上げれば、ワッと男子が群れを成す。少し離れた場所に立つ僕からチラシを受け取ってくれるのは、面白がって寄って来る在校生の家族らしき小さい子達だけ。

「ありがとう、楽しんでね。」

世の中はやっぱり性善説であり、成長とともにあちら側に変わってしまうと、キョンシーに群がる男子たちに目を向ける。

「えー!めっちゃ可愛い!」

「えぇ〜、ありがとうございますぅ〜。お化け屋敷来てくださいね〜!」

まったく、どこから出してるんだよその声。いつもの何オクターブも高い声で呼び込みをする山下に呆れが同居した感心を覚える。

「行く行く!ていうか、一緒に行こうよ!」

「フフッ、私、驚かす側なんで〜。」

「今スマホある?連絡先交換しよ!」

「俺も俺も!DMでもいから!」

「え〜?」

何だろう。イライラしてくる。

「お願い!とりあえず交換だけしよ!」

山下がそんな下手なナンパに乗るような事はしないのは分かってるけど、無性に腹が立つ。

「・・・・・・。あぁ!」

僕は我慢ならず、その輪をかき分ける。

「はい、キョンシーは休憩でーす!後はお化け屋敷来てくださーい!」

「え、ちょっと!」

僕はその手を強引に掴んでその場を離れる。散らばるチラシ。知ったこっちゃない。どうせ撒くんだ。ちょうどいいだろ。ズンズンと早足でフランケンがキョンシーを引っ張るもんだから、参加者たちが驚き、モーセの海割れよろしく道が空けられていく。もう既に、何やっちゃってんだ僕はと後悔が頭をぐるぐるしているが、引けないこの道を行ける所まで真っ直ぐ進んだ。

ガチャ…。非常階段のドアを開ける。

「はぁ…。」

「はぁ、はぁ、はぁ…。ちょっと…、速いよ…、吉岡…。」

「ごめん…。」

穏やかな秋の空の下、場違いに汗だくな2人。

「本当、ごめん…。」

「もう…。」

やさしい肩パンチ。

「…心配だった?」

「んー、何て言うか…。」

僕はピッタリな言葉を探す。

「なんか、嫌だった。」

あまりにも幼稚な言葉が口を出る。こんな言葉、誰かに伝える日が来るなんて思いもしなかった。

「ふぅ〜ん!」

声色から伝わって来るその表情を絶対見てやるもんかと意地になって真逆に視線を送る。

「吉岡、こっち見て。」

「いやだ。」

「あーあ、そんな見栄っ張りなら、この後一緒に回ってあげないよ?」

「え?」

「ていうか、一緒に回るって発想すら持ってなかったでしょ?」

「うん…。」

「私、3人の誘い断って来ちゃってるから、このままだとひとりぼっちでさみし〜く、ドーナツ食べたり、焼きそば食べたり、唐揚げ丼食べたりすることになるんですけど?」

「凄いな食い意地。」

「うるさい!」

バシッとさっきの何倍も強い1発を背中に食らう。

「フランケンシュタインは、とってもやさしいんだよ?」

「・・・・・・。」

「誰かさんみたいに…。」

「・・・・・・。」

僕はゆっくり振り向く。頬を少し赤らめながら目を伏せる山下。

「ごめん、無茶して。」

「ううん、嬉しかったよ。」

流れる時間の甘さに、胸の鼓動が未経験の領域に達する。このまま、次の言葉を、僕は…。

「山下…。」

顔を上げる山下。僕は小さく息を、

「フフッ、アハハ!アッハッハ!」

「は?」

急に吹き出し大爆笑する山下。

「ねぇ!ちょっと、ごめん!本当ごめん!その顔でジッと見ないで!アッハッハ!」

「あぁ…。」

そうだ。今僕は、フランケン吉岡だ。この慣れない空気のせいで、自分が今どんな顔をしているのかすっかり忘れていた。

「いや、誰のせいでこんな格好!」

「ごめんごめん!でも、めっちゃ面白い!あー、涙出る。」

仕方ない。まぁでも、こんな格好で大事な気持ちを伝えずに済んでよかったか。

「ったく、ほら、そうこうしてたら本当にシフトの時間終わっちゃったよ。」

「あーあ、もうちょっとキョンシー着たかったけど〜、まぁいっか!行こ!」

非常階段から廊下に戻ると、さっきの逃走劇のせいであらゆる視線が僕らに向けられ、顔を真っ赤にして教室に逃げ帰ったけど、僕はきっとバレてない。ありがとう、フランケン。

恥ずかしい思いさせられた!と言って山下は、僕に山ほど食べ物を奢らせた。さっき言ってた食い意地は、冗談でなはく本気だったみたいだ。

「あー、食べた食べた!」

「財布が…、軽い。」

「フフッ、ごちそうさま〜!」

文化祭終盤、グラウンドではサッカー部の他校招待試合が行われ、多くの生徒が観戦に行っている。行く?と聞いたら、疲れちゃったと言うから、中庭からその様子を眺めることにした。

「楽しかったなー!」

「うん、楽しかった。」

夕陽が照らすグラウンドから歓声が上がる。

「1年前の僕からしたら考えられない時間だったな。」

「え、ちなみに去年は?」

「カフェでコーヒー淹れて、その後は図書室居た。」

「うわー、協調性無い!」

「な、我ながら酷いと思うわ。そのおかげでちょっとコーヒー淹れるの上手くなったもんな。」

「アハハ、何それ〜。」

きっと、僕は今日のことを忘れないんだと思う。まさに、青春。僕には決して縁が無いと思っていたこの光景は、紛れもなく現実であって、ここに導いてくれた山下が隣で笑ってくれている。これ以上のことは何があるんだって、本気で思うんだ。

「でも、来年はこうしてられないもん。」

「え?」

「だって、吉岡受験するでしょ?推薦?」

「あぁ。ハッキリとはまだ決めてないけど、受験だろうな。」

「だよね〜。」

「山下は?どうするの?」

できることなら一緒に受験を頑張りたい。僕にはまだ明確にやりたい事はないけど、目の前にある試練にぶつかることで見えてくるものはきっとあるはずで、支え合えるのなら、きっと自分の力以上に頑張れると思う。

「ねぇ、前にさ、夢の話したの覚えてる?」

「夢?」

「ほら、『ラ・ラ・ランド』観た帰りに公園で!」

「あぁ、したね。あの2人みたいに、好きな人と夢天秤にかけられる?って聞いた。」

「そうそう。よかったー、忘れてなくて。」

「忘れないよ。」

だって、大切な思い出だから。

「私ね、あの時、吉岡にちゃんと答えられなかった。」

「・・・・・・。」

「私、女優になりたい。」

「え…?」

「昔から、映画、ドラマ、舞台、色んなお芝居観て、たくさん勇気と元気貰って、私もそういう人になりたいって、自然に思うようになって。」

「・・・・・・。」

「でもね、その夢、最近まで見失ってた。」

「え?」

「私、中学生の頃から色々オーディション受けて、もう何百回って落ちてるの。やっと受かっても、顔が全然映らなかったり、クレジットされないような役だったり。もうね、全然だったの。」

「そうだったんだ…。知らなかった。」

「言えないよ、そんなの。それに、頑張ってこの高校入って、仲良い友達ができて、学校生活が楽しくて、あぁ、普通の生活で全然良いじゃん!って思ったの。諦めることだって何にも悪いことじゃないし、これからもきっとお芝居観るの好きでいられる。そう思ってた。」

震えの中に芯が通るその声を、僕はただじっと受け止めるしかない。

「でも、一緒に観た『ラ・ラ・ランド』は、今までと全然見え方が違くて…。今までずっと、2人の愛に心が苦しくなってたのに、どちらかといえばセブの気持ちに共感してたはずなのに、あの日、私はミアが羨ましいって思ってた。あれ、もしかして私、女優諦められてないの?って。ずっと、私はこれでいいんだって言い聞かせてただけだったの?って、もうグチャグチャになっちゃって…。」

剥き出しの感情が大きな瞳から溢れている山下美月に、今は、ハンカチを渡せない。拭い取るなんてしないで、そこに在るものを山下自身が認める邪魔を僕だけはしちゃいけないんだ。

「でも、一緒に観た吉岡は、後ろ向きな気持ちを私のおかげで乗り越えたって言ってくれて、こんな私でも役に立てたんだって嬉しかったけど、でもそれは吉岡自身が頑張ってちゃんと前に進んだんだって私は分かってるから、かっこよくて羨ましくて。その時、夢の事を聞かれて、私に真正面から向き合ってくれてる吉岡に中途半端な事を伝えちゃって。どっちにしたって私、このままじゃダメだって、思うようになったの。」

「・・・・・・。」

「3年生になったら芸能活動していい学校に転校したいって思ってる。まだ何も決まってないし、これから家族とか説得できるようにちゃんと考えて、行動で示していかないとって思ってるんだけど、まず、親より誰より吉岡にこの事を伝えたかった。ちゃんと、目を見て伝えたかったんだ。」

「…そっか。」

その頬をスッと流れた涙は、僕を信じて、覚悟を決めて、全てを伝えてくれた証。嬉しい、嬉しいはずだけど…。

「僕はさ…、」

「うん。」

「セブに、なれるのかな…?」

抑えきれずに出た言葉は、神様が僕に宛てた台詞からはきっと程遠くて。僕なんかが邪魔しちゃいけないのに。山下が山下美月で居られるように願ってるのに。その道は山下自身が選ぶしかないって分かってるのに。身勝手に口を突いたのは、この物語の筋を根本的に覆そうと抗う幼き叫びだったんだ。

永遠に感じる瞬間の沈黙の後、山下は静かにベンチを立って、僕の前からいなくった_____。

▽

「暗い!」

「・・・・・・。」

「もう何?」

「…うるさい。」

セーターの裾で僕を叩いた吉田が詰問を続ける。

「何で?あんなに良い感じだったのに。文化祭以降まったく喋ってないでしょ?」

「・・・・・・。」

文化祭休みが明けて1週間、11月に入って増した肌寒さが余計に沁みる放課後。

「吉岡だけじゃなくて、やまも隠してるつもりでも全然分かるくらい元気ないんだけど。」

「・・・・・・。」

「告った?告られた?フラれた?フった?もうどれ?」

「…そのどれかだったらまだ楽だったよ。」

「は?」

僕は席を立つ。逃げるなーと呼びかける吉田を無視して教室を出た。

あれからずっと考えてる。僕は何と声をかければよかったんだろう。いや、頭では理解していたはずで、“話してくれてありがとう、応援する。”と言えばきっと、こんな状況にはならなかったはずなんだ。でも、それも正解だったのかな?山下の夢を否定する気持ちはさらさらない。でも、よくある友達どうしで交わされる“頑張って!絶対なれるよ!”みたいな無責任な肯定を贈れる程、僕にとって山下の存在は軽いものじゃないのは吉田に言われなくたって重々自覚していて。山下にとってもきっと、僕は、その辺の仲良しじゃないって思ってる。自意識過剰かもしれないけど、なんて保険をかける必要がないくらい、信頼し合っていたと思ってる。図書室の定位置に復帰していくら考えたところで堂々巡り。ただ1分、1時間、1日、1週間、1ヶ月と時間だけが過ぎて行った。そんなウジウジ悩み続ける僕を見放さず叱ってくれるおせっかいな友達が隣の席に居続けてくれたことは、表立ってはうるさいだの悪態ついてしまうけど、唯一の救いだった。

▽

コンコンと2度ドアをノックする。

「んー。」

「失礼します。」

「ん、座って。」

何の解決もその兆しもないまま迎えた3学期。進路選択に向けた担任設楽先生との放課後2者面談。正対した先生は、提出した進路希望票には目もくれず、最近どう?と取り留めもない質問を投げかける。

「どうって…、特に変わり無しって感じですけど。」

「まぁ、そうだな。成績も相変わらず学年1位。現代文でもまぁ見事。俺も鼻が高いよ。」

フフッと笑った先生から漂うタバコの臭い。最近は電子にしたとか授業で言ってたけど、このご時世ここまで隠そうとしないのもなかなか珍しい。

「まぁでも、聞きたいのはそんなことじゃない。」

「え?」

「最近、何読んでる?」

「本ですか?」

「うん。」

「今は『人間失格』読み直してます。」

「うわぁ、お前分かりやすいことするタイプなんだなー。」

「え?」

「そのチョイス、2学期から漂ってる悲壮感にピッタリじゃんか。」

「…別に、読みたいから読んでるだけで…。」

「お前さ、俺が前に同じ質問したの、覚えてるか?」

「…え?いや…、覚えてないです。」

「1学期にさ、中間テスト返してる時、俺が呼んでるのに読書に没頭しててお前全然気づかないの。ちょっと声張ってようやく気づいたと思ったらもうあたふたして、俺が聞いてもすいませんって。」

あの日だ。山下と初めてちゃんと話した日。僕は『潮騒』を読んでいて、恋の焦りが理解できなかったんだっけ。

「そういえば、そんなこともありましたね。でも、そんなことよく覚えてますね?」

「立派だなぁって感心したんだよ。」

「え、どこがですか?」

「あぁこいつ、今自分が向き合ってることにとことん集中して、考え抜ける人間なんだなって。難しい顔してさ、ワクワクして読むのが止まらないとかじゃないのはすぐ分かったよ。」

「そんな顔してたんですね。」

「俺がその質問したのはさ、純粋に、お前が何に興味を示して、何を考えてるのか知りたかったんだよ。俺の事無視したの咎めたかったんじゃない。まぁ、俺のこと怖いとか思ってる奴も一定数いるみたいだから、それはそう思われても仕方ないのかもしれんが。」

少しの自虐を含んだ予想外のやさしさに僕は驚く。

「そう、だったんですね…。」

「もしあのままお前が、誰かの思いを変な風に誤解したまま関わりを断とうとするなら、俺がお前と話そうって決めてた。でも、俺は必要無かった。」

先生はポケットから写真を取り出す。

「え、これ…。」

フランケンとキョンシーが廊下を駆けている。あの日の逃避行がブレの中に、でも僕の必死さが鮮明に写っていた。

「悪いな。あの瞬間のお前ら、あまりにも良かったから隠し撮りさせてもらった。後で山下にも謝らないとな。」

「・・・・・・。」

「やたらさ、教室残って色々話してるから何かと思ったら、お前らなりに真剣に本に書かれていること考えて、芯食った話してて、あぁ、俺みたいなおっさんの説教くさい話に付き合わせるよりもう何億倍良かったと思ったよ。あぁ、ごめんな、これも盗み聞きか。」

「…いえ、そんなこと…。」

「まぁ、お前らの間に何があったかなんて具体的な事を詮索するつもりはこれからも一切ないけど、まぁたぶん何かしらあってうまく話せなくなったんだよな?」

「…はい。」

「でもな、もうお前は、過去のお前じゃないよ。どれだけ、内向的に色々考えて、自分を責めたりしても、もう全然違う。」

「…でも。」

「だって、お前さ、さっき、読んでる本、教えてくれたじゃん。」

「・・・・・・。」

「心配してくれる友達がいて、それを遠ざけることも言っちゃえばできるのに、それをしようとはしない。ま、それはそれでダサいとは思うけどな、ぶっちゃけ。」

「…はい。」

「ダサいなりに、そこの関係大切に思ってて、そこが繋ぎ止めてくれてるその先の大事なものを諦めきれないからだよな?」

「…そうなのかもしれないです。」

「だったらな、礼言っとけ。お前を独りにさせてくれない奴に、ちゃんとな。」

僕は小さく何度も頷く。

「あれだぞ、タピオカくらい奢ってやれよ?」

「…プッ。」

「あ?」

「あ、すみません。設楽先生も、案外ちゃんとおじさんなんだなって。」

「あー?お前、良い風に変わったと思ったら、そういう失礼まで覚えたのかこの野郎。」

「いてっ。」

力感の感じないフォームから繰り出されたデコピンは、見た目以上に痛かった。

「まったく。」

「フフッ、すみません。」

「あ、そうだ。」

先生が写真を手に取る。

「これ、お前にやる。さすがにこれ以上俺が持ってたらヤバい教員認定されそうだしな。」

「…ありがとうございます。」

改めて眺める。良い写真だ。

「焼き増し必要になったら、ちゃんと言いに来いよ。」

「…はい。頑張ります。」

「ん。じゃあ、面談終わりだから、次の吉田、呼んで。」

「はい。」

席を立ってドアの前に立つ。

「先生。」

「ん?」

「ありがとうございました!」

「フッ、大袈裟だな。」

僕は頭を下げて、面談室を出た。教室に戻り、自習中の吉田に声をかける。

「案外かかったね。結構言われるのかなー。怖い。」

「あ、いや、そんな事ないと思うけど。」

「そう?まぁいいや。行ってこよ。」

「あ、あのさ。」

「ん?」

「吉田って、タピオカ好き?」

「え、全然。」

首を横に振る吉田を見て、先生はやっぱりおじさんだなってひとり合点。

「そっか。」

「え、なに?」

「ううん。」

「もう、なに?」

「いや…、ありがとう。」

「え、なに、余計分かんないんだけど。」

「いいから、先生怒るから行って。」

「やっば。怒られたら吉岡のせいだからね。」

バタバタと吉田の足音が遠ざかり、ガランとした教室。冬晴れのパリッとした空気を貫く夕陽。僕はポケットから写真を取り出す。

「…だっさ。」

ダサくて、最高にかっこいい僕がたしかに焼き付いている。悲しみと苦しみと困惑と後悔で塗り潰されてしまったはずの、絶対に忘れないと確信したあの青い喜びと幸福が蘇ってくる。いつまでもこの時間が続けばいいのにと思って、続くと信じていて、それを少しも疑わなかった僕の幼さ。この時もう山下は心を決めたんだよな。それは分かってる。分かっていたとしても、ここにタイムマシンがあったとして、後悔を消すチャンスを貰えたとしてもきっと僕は、山下の手を取り、同じ写真を撮られるんだと思う。いくらでも食べ物奢るし、一緒にたそがれる。変えられない、変えたくない、変えちゃいけないんだ。幸せな瞬間だけじゃない。今抱えている後悔さえも、きっと。

溢れる涙を拭って僕は、居ても立ってもいられず教室を飛び出した。

▽

「・・・岡、吉岡健太郎!」

まどろみをこじ開けるその声に顔を上げると、設楽先生が教壇からこちらをうかがう。

「あ、はい。」

指でコンコン鳴らした黒板に書かれた問い。答えは分からない。

「すみません、分かりません。」

「おい、めずらしいな。」

「すみません。」

僕は目を擦る。

「あ、吉岡。」

その声にもう1度顔を上げる。

「今、何読んでる?」

居眠りした僕に向けられた、穏やかでやさしい声。そこに秘められた思いに、今の僕は気づけている。こんな大人に、なれるのかな。

「今は、何も。」

細長の目を少しだけ見開いた先生に僕は1度だけ頷く。

「ん、そうか。」

“どうしたの?”

席が離れた吉田からのメッセージ。相変わらずおせっかいだな。小さく笑う。

“おい、授業中だぞ”

“はー?寝てた人に言われたくない”

既読を付けて、そのままスマホをしまう。相変わらずぞんざいに扱ってしまってる吉田には、先生にも言われた通り、いつかちゃんとお礼しなきゃな。でもそれは、決着がついてから。

休み時間、教室から人が減る。近寄ることのなかったその席に、こっそり、大切な栞を挟んだ真新しい本を忍ばせた。どうか伝わりますように。間違いだらけだった僕の、切なる願いを込めて。

▽

“用事”

相変わらずケチな風量しか効かせてくれない空調を感じながら、今朝届いたたった2文字のメッセージを見返す。

もうすぐこの教室とはお別れの学年末テスト返却日。あとは修了式を残すのみの2年生。もう高校生活も3分の2が終わるのか。早過ぎるな。窓際に立ってこの教室からの景色を眺めると、野球部がランニング中。何となく掛け声が聞きたくなって窓を開ける。吹き込む風は、やっぱりまだ冷たいな。僕は閉めようと手を掛ける。

「…ねぇ、寒いよ。」

久しぶりに鼓膜を揺らす、僕に宛てられたちょっとハスキーな声。僕は小さく俯き、ゆっくり振り返る。繋がる視線。その潤む瞳に、僕は奥歯を噛み締める。

「…だな。」

窓を閉め、僕は山下へ、山下は僕へと歩み寄る。

「…泣きそうじゃん。」

僕の先制攻撃。

「そっちこそ。」

やさしく肩を小突かれる。

「…別に。」

「…嘘つき。」

微笑み合った僕たちは、自然に、溢れる気持ちそのままに抱き締め合う。強く、やさしく。

「…今まで、ごめん。」

「ううん、私こそ、ごめんね…。」

回した手をゆっくり離すと、山下はカバンからまっさらなハードカバーを取り出す。世界に1冊しかない、読者はたった1人。

「読んだよ…、吉岡が書いた本。パリが舞台の、私たちの物語。」

「…うん、ありがとう。」

「すっごく、すーっごく、嬉しかった!」

「下手くそで、恥ずかしいけど…。」

「ううん!世界でいちばん好き!今まで読んだどんな本より、どんな物語より!」

「なら、よかった…。」

「吉岡が私のこと心から想ってくれてるのも、私も吉岡のこととっても大事に想ってるって分かってくれてるのも、ちゃんと感じた…!」

「…うん。」

「あの日のこと、ずっと後悔してたの!あんなに大切にしてくれて、私も同じくらい大切に想ってたはずなのに、一方的に、自分がこうありたいって宣言だけしちゃって…。ちゃんと、もっと、言葉とか、伝え方とか、大切にしなきゃいけなかったって。吉岡にだけはそうじゃなきゃダメだったってずっと、思ってた。」

「ごめん、苦しめて。」

強く首を振る山下。

「怖かったの…。もし、吉岡が想いを口に出してくれちゃったら、この夢が叶わなかった言い訳にいつかしてしまうんじゃないかって。だから、中途半端はやめてちゃんと伝えなきゃって、焦って…。でも、それに対する吉岡の言葉を聞いて、自分がしたことの意味にそこでようやく気づいて、吉岡の言葉から逃げたくないって思ったはずなのに、また私、逃げちゃって…。」

「ううん、そんなことない。たとえあの時じゃなくても、夢に向かって強く居るためには、いつか、絶対に必要な時間だったんだよ。」

「・・・・・・。」

「そのおかげでさ、今の僕には、山下に出会う前の僕には無かったかけがえのないものがあるって、気づくことができたんだよ。言葉を受け取るだけだった人間がさ、自分の中にいつの間にか折り重なっていた感情を丁寧に解いて、自分の言葉にしようとして、どうしたら大切な人に伝えられるんだろうって寝る間も惜しんで考えてさ。見栄張って製本なんてしてみたらお年玉吹っ飛んだし、学年末テストは学年1位どころか20位にも入れなかったけど、そんなの何て事ないんだよ。ちゃんと受け取ってくれたんだから。」

震える山下の肩に手を添える。

「なぁ、これ、見て。」

僕は半透明のビニールに包まれた宝物を手渡す。

「え、これ…。」

「設楽先生がさ、僕たちがあまりにも良かったからって、撮ってたんだって。面談の時に貰ったんだけど、1枚焼き増ししてもらった。」

じっくり目を細めて眺める山下。

「僕さ、それ見て、書こうって思ったんだ。この時に感じた喜びとか、山下に言ってしまった不安とか、そういうもの全部ひっくるめて。僕なりに、物語にしようって。」

僕は山下と肩を寄せ合い、フランケンとキョンシーの逃避行へ視線を並べる。

「新治みたいな必死さで山下の手を引いて、今までの人生でいちばん幸せだって感じて、でもその後山下の夢を聞いて、僕はセブにしかなれないよなって、それならセブになんかなりたくない、一緒に居られない未来なんて見たくないって思っちゃった。」

「…うん。」

「でもさ、そんなの僕が決めちゃダメだろって、誰かの物語に自分を映すなんてさ、僕が可哀想だって。険しい道かもしれないけど、1度破れた夢にもう1度立ち上がって挑もうとする山下と、山下美月と、…美月と、ハッピーエンド目指すんだって、この物語で今の自分と約束したんだ。予約するみたいに、自信と確信を持って。」

「うん…、ちゃんと伝わったよ!セブがミアのパリでの挑戦を後押ししたように、きっと、私の背中を押してくれたんだって。吉岡も…、健太郎自身もこれから夢を見つけて、一緒に頑張るって私に宣言してくれたんだって。」

「良かった…、ちゃんと伝わって…!」

「健太郎がどんな夢を見つけるのか、すごく楽しみ!」

「実はさ、たぶんもう、見つけたんだ。」

「え!聞きたい!聞かせて!」

「僕さ・・・。」

2人しかいない教室で、内緒の耳打ち。神様にだって聞かせない、僕たちだけの秘密。

「え!?」

「これが、僕の夢。」

飛び上がるように抱きつく美月を受け止める。

「頑張ろう。」

「うん…!」

「美月と僕なら、絶対、ハッピーエンドだから。」

「うん!」

僕も美月も、まだまだ強くない。だけど、今日この教室で交わした誓いが支えになるって、少しの疑いもなかったんだ______。

▽

「私、転校します。」

修了式の日、美月はクラスメイトに伝えた。3年生に上がるタイミングでのクラス替えがないこの学校において、みんなこのメンバーであと1年を過ごすものだ思っていて、美月の急な発表にどよめきは起きたけど、その晴れやかな表情はみんなを湿っぽい空気にさせることなく、いつメン3人を中心に、その背中を後押しする声援へと変えたんだ。

美月と未来を誓った日、あの後、僕たちは伊藤、中村、吉田に連絡した。放課後急な呼び出しだったけど、その意味を理解してくれた3人はすぐに集まってくれた。そして、散々怒られた。どれだけ心配かけるんだ!って。そのせいで私たちだってちょっと気まずくなったんだから!って。ちゃんと謝って、美月の転校含めて説明して。でも何より僕たちが伝えたのは感謝で。僕に吉田がおせっかい焼いてくれたように、伊藤と中村が美月のそばに居てくれた。深く詮索することもせず、黙って僕たちの距離を保ってくれてたんだ。面倒かけて本当にごめんだけど、もしよかったら、3年生になっても僕を1人にしないで欲しいって、今は思ってしまってる。

「どうせ2人は“用事”あるんでしょ?」

そう言って3人は、修了式後、僕たちを置いて下校して行った。

「え、今までのもバレてたのかな?」

「らしいよ。ずっと前に吉田に言われた。」

「えー!はず…。てか言ってよ。」

「いや、言えないよ。というか…、言わないよ。」

声が小さく僕を、美月は小さく笑った。

「たくさん喋ったね〜、この教室で。」

「うん、そうだね。」

「ねぇ、今でも分からないことがあるんだけどね。」

「うん。」

「健太郎は何で、私を受け入れてくれたの?」

「うーん、そうだなぁ。」

僕は1学期に座っていた席に歩み寄る。

「美月はさ、初めてちゃんと喋った日のこと覚えてる?」

僕の問いかけに、美月もこの席に近寄る。

「もちろん、覚えてるよ。『潮騒』を貸してくれた日。私と吉田たちに気を遣って放課後席貸してくれたよね。」

「うん、そう。あの日さ、午後から雨が降り出して、居場所になってた図書室で課題やって、『潮騒』の続き読もうと思ったら、リュックの中に無くて。あぁ、教室に置きっ放しだって気づいて戻ったんだ。」

「そしたら、私がここに座って、勝手に借りて読んでた。」

「そう。でもね、僕はさ、その姿にビックリしたんだよ。」

「え?普段本読まなさそうだから?」

「違う違う。あの…、凄く、綺麗だった。」

「フフッ、え〜?何それ〜?」

「浮かれるな浮かれるな。まぁ、そうだけど、そうじゃないんだ。」

「じゃあ、どんな風に〜?」

「雨上がりの柔らかい夕陽がこの教室照らしてて、この席で真剣に本を読む姿が、可愛いとか美人とか、そんな言葉じゃ合ってないって思うくらい綺麗だったんだよね。」

「・・・・・・。」

「ちょっとしたことでは浮かれるのに本気で褒められるのは苦手だよね?」

「…うん。」

「まぁいいや。それでさ、その姿に本当にビックリしたんだけど、美月は僕に気づくといつも通りに戻って。ちょっとだけ、残念だなって思ってたんだけど、でも、軽く聞いた感想が僕には無い感覚で斬新で、普段の美月も僕が知らなかっただけで凄く面白い人なんだな、もっと知りたいなって。それに、またいつか、あの瞬間の山下美月を見られるんじゃないかって思ったんだよね。」

「その姿は、見られた?」

「うん。見られたよ。美月はいつも僕には正直で居ようとしてくれてたけど、その中でも特に、自分の心の内を勇気を振り絞って話そうとしてくれてる時、そこに居たのはたぶん、その山下美月だったと僕は思ってる。」

「…そっか。やっぱり健太郎は、最初から私のことちゃんと見てくれてたんだね。」

「いやいや、だって本当の意味での最初は席前後なのに喋ってすらなかったじゃんか。」

「うーん、まぁ、そういう意味では、私の方が最初からは健太郎のこと見てたのかもね?」

「え?」

美月はそう言うと、カバンから僕が書き上げた本を取り出し、くれたはずなのに結局ほぼ美月が使っていた栞を僕に手渡す。

「健太郎これ、何の花か分かる?」

「何だろう?」

「フリージア。」

「へぇ、フリージアなんだ。知らなかった。」

「紫のフリージアの花言葉はね、」

僕の手から栞を取り、目を合わせる。

「“憧れ”。」

「…憧れ?」

「私、健太郎に憧れてた。」

「・・・・・・。」

その言葉に戸惑う。今まで美月と交わした言葉の中でいちばん僕を困惑させている。美月が僕に、憧れていた?

「前に話したけど、中学生の頃色々オーディションとか受けてて、そういうのってちょっと広まると応援以外の目でも当然見られちゃってね、私もひとりぼっちになること多かったの。ふと顔を上げたら自分だけ別の世界から迷い込んじゃった感覚。健太郎も分かってくれると思うけど。」

僕は小さく頷く。

「でも、この高校入って、あの3人と仲良くなってね、本当に楽しかった。本当に良い子たちで、自慢でしかない親友たち。でもね、楽しい反面、失う怖さみたいなものも感じてたの。この人たちが居なくなっちゃったら、私、またあんな思いするんだって。それが怖くて、本当に他意は無いんだけど、ちょっと遊ぶ気分じゃないなって時も一緒に行ってたし、誘いを断るのなんてもってのほかって思ってた。そんなことで意地悪なんてしない子たちって分かってるのに、私はとっても臆病で。」

その瞳に過去の美月が映る。誰にも見せず、怯えていた。

「でも、2年生になって、健太郎と出会った。ううん、まだ、現れたって言った方が正しいかな。」

「うん、そうかもな。ただ、前後に居るってだけの距離感だったし。」

「さっき、ちゃんと出会った日の私を凄く褒めてくれたけど、私もそんな気持ちで健太郎のこと見てたよ。」

「え?」

「1人黙々と目の前の言葉に向かって、でも、かといって周りをわざとらしく嫌な感じで遠ざけるようなこともしない。ただ純粋に本と、きっと健太郎自身と戦ってるんだろうなって思ってた。私のひとりとは全く違う。その姿が、とってもかっこよくて、憧れてたの。」

「でも…。」

「うん。ちゃんと話すようになって、健太郎も怖さを知ってるんだって気づいて、憧れの中に共鳴というか、深い所で分かり合える存在になってくれるんじゃないかって思った。」

“山下さんは、僕に何か期待してるの?”僕の問いに、“うん、してるよ。とってもしてる。きっと、誰よりしてるんだと思う。”と答えた美月。あの時はすぐに誤魔化したけど、やっぱり僕に期待してくれてたんだね。

「僕はその期待に、応えられた?」

「当たり前じゃん…!期待なんてもんじゃなくて、健太郎と話す度、自分と向き合い続けてた健太郎のおかげで本当の自分と向き合えてる気がして、閉まっていた大切な思いに光を当ててあげる勇気を貰えてた。1番大切なものは何だろう?って、私しか認めてあげられない思いを守ってあげることができた。私自身を信じた先にある未来の答えを見てみたいって思えたんだよ…!」

ギュッとその小さな手に力がこもる。

「健太郎は、私のヒーローだよ。」

大きな瞳からスッと流れた涙をそっと拭うと、美月も同じように僕の頬をやさしく撫でた。

「…ありがとう。」

「ありがとう…!」

僕はガランとした教室を見回す。

「…寂しいな。」

「…うん。」

「でも、きっと、ここがスタートなんだよな。」

「うん。」

「行こう。」

「うん…!」

僕たちは手を繋いだまま、過ぎる時間を忘れるくらい話したこの教室を後にした。

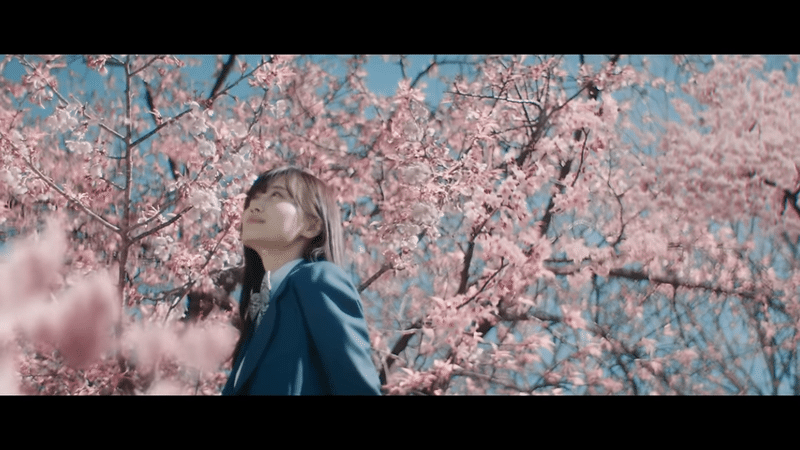

「ここの桜見られてよかった〜。」

「満開にはちょっと早いけど、いい感じだな。」

美月との最後の下校。パピコを分けた小さな公園。遠回りしたいのをグッと堪えて、せめてもの気持ちでゆっくりと歩く。

「本、返さないと。」

「あぁ。それはさ、美月が持っててよ。」

「え、いいの?」

「うん。その方がいい。」

「嬉しい…!お守りにするね!」

あっと立ち止まった美月は、カバンから本を取り出して、栞を抜き取る。

「これは、ちゃんと返さないとね。」

差し出された憧れのフリージア。僕はこれからの未来、自分の現在地をこの栞で確かめながら、ゆっくりとでも前に進んで行くんだ。

「ありがとう。一生使うよ。」

「フフッ!失くすなよ〜。」

寂しさを笑顔で紛らわせながらたどり着いてしまった最寄駅。美月が乗る電車は、あと3分で出発の電光掲示。残された時間。僕は最後の言葉を心で温める。

「もうすぐだね…。」

「うん、もうすぐ。」

唇を震わせる美月。

「笑顔で、お別れしたかったのになぁ…。」

「いいよ。素直な気持ちの方が嬉しい。」

そんな事言いながら、僕は強がりの笑顔で頷く。

「美月の素直ついでに、僕も素直になっていいかな?」

「え?」

「美月。」

潤んだ瞳を見つめる。たったひと言。1度も伝えられてなかった、きっと何よりも大切な言葉。僕は、伝えたいんだ。

「好きだよ。」

「え…?」

「…今なら、言っていいよね?」

「…うんっ!!!」

飛びつく美月を思いっきり抱き締める僕からも、強がりの笑顔は消え去って、心が震え、唇が震え、涙が溢れる。

「…ちゃんと伝えないで、後悔したくないから。」

「私も大好き…!ごめんね…!ごめんね…!」

「謝らないで、美月。僕は今すっごく幸せだから。」

「・・・・・・。」

「こんなに誰かを好きになる自分が居るなんて、美月と出会うまで想像もしてなかったんだ。欠けてる僕じゃ誰にも好かれることなんて無いって自分から閉ざしていたけど、その扉をこじ開けてくれて、好きにさせてくれて、美月が大事に想ってくれた。夢へと再び挑もうとする美月を見て、僕も夢を見て、お互い信じて頑張ればきっと、美月と過ごした今日までの時間よりも、いつか交わる美月との未来はもっと眩しいって信じられるんだ。僕のことをヒーローって言ってくれたけど、美月は僕のヒロインだよ。」

“まもなく1番線に・・・。”

別れを運ぶ轟音が近づく。ゆっくりと美月を離す。

「だから美月、僕はもう、自分が欠けてるなんて言わない。大好きな美月が想ってくれてる僕を、僕は好きになる。人を大切にして、自分を大切にして、未来を大切にする!その答えをいつか、一緒に見よう。」

ドアの開閉音。

「だから、その時まで、サヨナラ。」

「・・・・・・。」

ゆっくり背を向けた美月が電車に乗り込み、こちらを振り返る。僕もギリギリまで歩み寄る。

「・・・・・・。」

「・・・・・・。」

別れの鐘が鳴り響く。最後の瞬間。

「…健太郎!」

「えっ…!?」

僕たちの世界に訪れる静寂。まるで僕たちしかいないみたいなこの空間。すべての意識が、重なる愛情に集う。僕たちの第1章に打たれた、想いの募ったピリオドなんだ。

「フフッ!ファーストキスは、後悔したくないから。」

ピンポーンピンポーンピンポーン!扉が閉まる。最後は笑顔で手を振るヒロインを、我に帰り、僕も手を振り、見送った。唇に触れる。

「ハハッ、まったく…。」

取り残されたホーム。

“まもなく2番線に・・・。”

次なる道への時間が僕にもやって来る。愛に代わる未来へのチケットを、僕は確かに持っている。

「…よしっ。」

僕は顔を両手で2度叩いて、第2章へと踏み出した。

▽▽

「おはようございまーす。」

「はよざいまーす。」

疲れの溜まった声がダンススタジオに響く。

「おはようございます!」

先に来ていた僕はパイプ椅子をギイと鳴らして立ち上がり、勢い良く頭を下げる。

「ハハッ、気合い入るよね。」

そう笑って僕の肩をポンと叩いたプロデューサーの村瀬想さんと佐野紬さんは、僕を挟んで定位置に座る。

「そうですね。」

「吉岡くん、本当に履歴書読んでおかなくてよかった?」

佐野さんが僕に書類の束を振る。

「大丈夫です。お2人の目を信頼してますし、文字じゃ分からない今のその人を感じるのが今日の僕の仕事なので。」

「えー、27歳の新進気鋭の映画監督にそう言われちゃうと緊張しちゃいますね、村瀬さん。」

「本当だよ。俺らも試されてるみたいだ。」

「あんな実績作ってる2人が何言ってるんですか?」

そんなアイドリングトークをしている僕は僕でものすごく緊張している。目の前のペットボトルが半分以上空なことに、できれば気づかれたくはない。

「じゃあ、ヒロイン候補、もう集まってるみたいなので、始めますか!」

「そうですね。いい?吉岡くん。」

「・・・・・・。」

「ん?」

2人の視線を集める。僕は大きく息を吐く。

「…はい、お願いします!」

「はい。では、吉岡健太郎監督長編デビュー作『Reservation』ヒロインオーディションを始めます。じゃあ、1人目、入れちゃって。」

アシスタントの方が扉を開けて呼び込む。

「失礼します!井上和です!よろしくお願いします!」

「はい、お願いしまーす。」

「では、井上さん、早速ですが、演技審査から入りますね。」

佐野さんから目配せ。僕は、お守りを挟んでいた台本を開く。

「よーい、アクション!」

初めての商業長編映画の監督。正直、もっと早く声をかけてくれるプロデューサーもいた。一緒に大人気小説や漫画を実写化しようと。僕も大好きな素晴らしい作品ばかりで、本当なら断るのが惜しいくらいだった。でも僕は、オリジナル脚本にこだわった。いや、この作品でのデビューにこだわった。『Reservation』、僕が今ここにいるきっかけのすべてが詰まったこの作品。他の長編脚本や短編、中編も書いたけど、結局この作品への思い入れを形にすることが、次にステップアップするには必要なんだって思ってる。自分で企画書を書き、色んな所に営業しに行って、たどり着いた今日この日。気合いが入らない訳がないんだ。僕はマイクを取る。

「ありがとうございます。では、質疑応答に入らせてください。」

「はい!」

「井上さんには、役者になりたいと思った原体験みたいなものはありますか?」

僕は今日、全候補者にこの質問をすると決めている。この物語に欠かせない感情。ポジティブでもネガティブでもいい。強い衝動が欲しいんだ。

「はい!」

「ぜひ、聞かせてください。」

やはり2人の見る目は凄いと思う。実績もそうだし、宣材写真から伝わる華やかさもあるけれど、1枚の履歴書からここまで熱量のある人たちを見抜いて集めるんだ。どの候補者も、色んな言葉を通じて僕に演じる原点やその喜びを伝えてくれた。その誰もが、仕事をしたいって思わせてくれたんだ。

「ありがとうございます。追ってご連絡いたします。」

「ありがとうございました!」

深々と頭を下げる候補者を最後まで目で追って見送る。

「次で最後だよ。」

「あっという間だね。これだけいい役者いるんだから、未来は明るいよ。」

「そうですねぇ、私たちがちゃんとそれに応えなきゃですね。」

この2人なら、きっと、日本の映像の未来をもっと素晴らしいものにしてくれるんだろうな。

「じゃあ、最後の方、呼んで。」

ドアが開く。

「どうぞ。」

「失礼します…!」

え…?少し震えたその声が、一瞬にして僕を記憶の世界へとリンクさせる。覚えている。忘れない、忘れられない、忘れるわけない君の声。

「・・・・・・。」

「・・・・・・。」

視線がぶつかる。僕はギュッと、奥歯を噛む。

「山下美月です!お願いします!」

「・・・・・・。」

「ん?吉岡くん?」

「あ、いえ、大丈夫です。では、演技審査からお願いします。」

「はい!」

僕は俯き、小さく息を吸う。

「よーい、」

再び繋がる視線。

「アクション!」

▽▽

“ねぇ美月、やっぱりパリでやって良かったね。”

“そうだね…。またこの景色見れたもんね。”

“来年も、再来年も、こうやって美月と一緒に居られるんだよね?”

“フフッ!心配性だなぁ〜健太郎は!”

“いや、なんかさ、あの3年間を思うと、今信じられないくらい幸せでさ。こんなに幸せで良いのかなって心配になっちゃったよ。”

“私は全然心配じゃないよ。だってさ、私たちはもう…予約なんて、必要ないんだから…。”

大きなスクリーンに流れるエンドロール。大好きなback numberの「オールドファッション」に乗せて、『Reservation』に携わってくれたすべてのキャスト、スタッフに感謝する。明転して登壇した舞台挨拶。出迎えてくれたスタンディングオベーション。僕はきっと、この光景を一生忘れないんだ______。

「それでは、吉岡健太郎監督初長編作品『Reservation』大ヒットを祝しまして、カンパーイ!」

「「「カンパーイ!!!」」」

下戸で泣き上戸の僕の挨拶はもうグダグダで、佐野さんに情けないと怒られた。でも、僕の作品だけど、みんなの作品。みんなが楽しそうなのが、何より嬉しかったんだ。

酔いを覚ましに店の外に出る。夜風が気持ちいい夏の品河。

「たそがれるねぇ〜。」

鼓膜を揺らす、愛しい声。

「そりゃたそがれるよ。今日たそがれないでいつたそがれるんだって。」

僕はゆっくり振り向く。ヒロイン、山下美月。

「フフッ、用意周到男があんなグダグタなスピーチするなんてね〜。」

「うるさい。」

ほんの少しだけ距離を空けて隣り合う。

「ありがとう、この作品出てくれて。」

「フフッ、私が出なくて誰が出るの?」

「うん。もちろんそうなることを願ってたけど。」

「そうだね。オーディション、凄い役者さんいっぱい来てたし。」

「でも、ダントツで2人を納得させるオーディションだったよ。」

△△

「山下さんには、役者になりたいと思った原体験は、ありますか?」

僕は真っ直ぐ問いかける。

「はい。」

「聞かせてください。」

「違う人にずっと、なりたかったんです。自分が嫌いで、こんな自分じゃ嫌で、自分から逃げ出したくて、中学時代、オーディションを受けるようになりました。でも、当たり前ですけど全然受からなくて、もっと自分が嫌になって、辛過ぎて1度夢を捨てました。」

「・・・・・・。」

「でも、高校時代、大切な出会いがありました。やさしい親友たち、そして、私と同じように苦しんでいるのに、自分から逃げずにひとり戦っているヒーローみたいな人。私は、憧れました。憧れたその人は、私を変えてくれました。気づかせてくれました。本当は逃げるために役者になりたいんじゃない。映画が、ドラマが、舞台が、表現が好きなんだって。心から好きなんだって、自分と向き合う勇気をくれたんです。夢を救い出してくれたんです!」

「・・・・・・。」

「私は演じたい!過去の自分を救ってあげたい、今、悩み苦しんでる人の希望になりたい!笑顔にしたい!おこがましいし、身の程知らずかもしれないけど、それが、正直な気持ちなんです!」

山下美月の決意表明。

「だから私は、その人がくれた勇気とお守りを宝ものに、この役を、絶対に演じたいです!」

僕は2人と顔を見合わせ、涙を堪えて頷いた。

▽▽

「変わらないね〜!この公園。」

「本当だな。僕も卒業以来だよ。」

打ち上げをそのまま勢いで抜け出し、懐かしい場所へと足を伸ばした。

「はい。」

僕は途中で奢らされたパピコをパキッと割って手渡す。

「ありがと〜。」

僕はフタを切り取る。

「ちゃんと味わってよ?」

「分かってるよ。」

小さなひと口。僕は思わず月が光る空を見上げたんだ。

「ね?やっぱりいちばん美味しいでしょ?」

「…はいはい、たしかにその通りです。」

僕は恥ずかしくて、嬉しくて、思いっきりパピコを吸う。

「フフッ!」

「なんだよ…。」

「照れ隠しする時の誤魔化し方変わらないな〜って。」

僕はパピコを降ろして、隣を向く。

「…変わらないよ、ずっと。」

「…うん、私も。」

暗がりの公園。僕たちは、僕たちが過ごした時間を埋めるように、抱き締める。強く、ギュッと、もう、離してやるもんか。

「ずっと、ずっと会いたかったよ、健太郎。」

「うん、僕もだよ、美月。」

分け合えなかった苦しみや、分かち合えなかった喜びが作った轍をこれからゆっくり話していこう。あの17歳の僕たちみたいに、時間を忘れるくらい。大丈夫、28歳になったこれからの僕たちには、時間はいくらでもあるんだから。

「やっば!マネージャーが探してる!」

「打ち上げ会場戻らなきゃな。」

「うん!」

美月からパピコのゴミを受け取り、ゴミ箱に捨てる。僕を待つ美月と目が合う。

「ほら〜!はやく〜!」

「…ねぇ、美月。」

僕は駆け寄り、そのまま、美月にキスをした。甘いコーヒー味。驚き見開く美月の瞳。でも、すぐにやさしく降りる幕。僕も目を閉じる。

臆病なヒロインもひとりぼっちなヒーローももういない。始まりはいつだって、何かが終わること。打たれた第2章のピリオド。

今日この場所から、美月と僕の、幸せに満ちた物語の続きが、始まるんだ________。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?