和製英語の射程距離

そもそもの発端は、、、

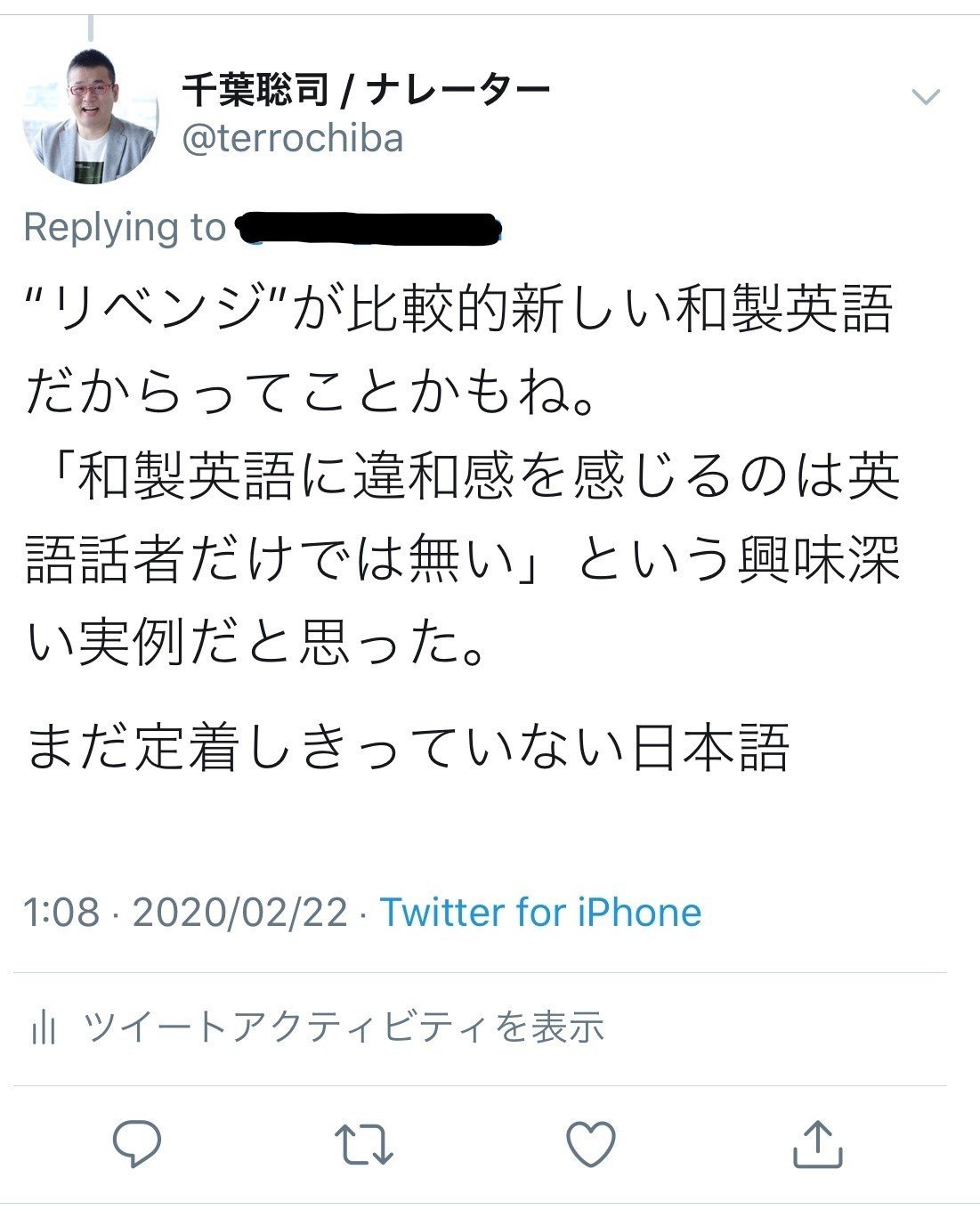

友人とのTwitterでのやりとりでした。まずはこちらをご覧ください。

「リベンジ」っ言葉の使われ方にどうしても違和感

だって、真剣勝負した結果ならリチャレンジとかリトライじゃないのかな?

あんま同じ意見の人いないから、きっと少数派

だけど復讐って、ルール違反な何かとかないとなんじゃ…

勝者は敗者に恨まれて当然的な感じで、いいイメージない

「新しい和製英語」

確かに。

本来の意味と違う言葉なんてたくさんあるし

今の日本で、日本語を商売道具として使っていくには、きっとこの違和感はいらないんだろうな

「リベンジ」といえば

以前負けたから、もっかい鍛えなおしてチャレンジするっていうスポーツマンシップにのっとった意味だよね

とまぁこんなやり取りでして。

和製英語としての「リベンジ」、その認知度合いを表すような面白い実例だなぁと思った次第です。またそこから派生して

↓そもそも和製英語ってなにか、定義を再確認してみよう。

↓友人の感じた違和感は本当に不要なんだろうか?検討してみよう。

↓和製英語が浸透した先の展開を考察してみよう。

と頭の中がぐるぐる連鎖し始めたのでアウトプットしてみました。今回はそんなお話。

和製英語について

もともとの意味とは異なる意味・用法で用いられることの多い和製英語は、「英語圏の人に言っても理解してもらえない言葉」としてちょくちょくネタにもなってますよね。

テンション、ノートパソコン、クレーム、ハンドル….…

『和製英語は間違っている!正しい英語を学ぼう!!』って趣旨のブログとかもたまに見かけます。けど、和製英語ってそもそも

和製英語 < 和製外来語 < 外来語 < 借用語

という位置付けなので「日本語っぽく使われる英語」ではなく「英語っぽい日本語」、つまりそもそも日本語なのです

「和製英語」とは

日本で英語の単語をつなぎ合わせたり変形させたりして、英語らしく作った語。「ゴールイン」「スキンシップ」「バックミラー」など。 (コトバンクより)

ということで、語源と派生語(和製英語)の意味が異なったとしても”即ち、誤用”というのは適切ではないと思います。見出しとしてのインパクトはあるのかも知れませんが、、、

まぁ、”借用語”っていってるのに”そもそも日本語”っていうのも『イヤそれ借りパク⁈……じゃねーとも言い切れねーだろう!(ぺこぱ)』なわけですが、別に語源を奪って使えなくしたわけでもないのでアスパラガスみたいに株分けしたのだと理解するのはどうだろうか。もしくは時効取得を主張してもいいかも知れない。脱線しました。時を戻そう。

和製英語としての「リベンジ」の成立時期

新しい言葉が”和製英語”として承認されるには、ご存じの通り文科省の外郭団体である独立行政法人「和製英語および新たな外来語等推進機構」による認証、などといったものはまったく存在しないので、ただなんとなく「あぁ、最近そういう風に使うよね~」という共通認識が大多数の日本語話者の間で持たれた瞬間、とせざるを得ません。これを明確にすることは不可能です。

では和製英語としての「リベンジ」はいつ頃成立したのか?

不可能なりに絞り込んでみると、その成立は【1994~2000年の間で、だいたい1999年12月前後じゃないかなぁ】と考えます。

和製英語としての「リベンジ」が広く用いられた例を探してみると、その端緒は1994年9月の【K-1 REVENGE】のようです。以後、スポーツ関連のイベント・メディアで用いられるようになり、1999年4月21日の敗戦インタビューにて松坂大輔が使ったあたりからスポーツファン以外にも広く浸透し始め、同年の新語・流行語大賞(年間大賞)を受賞した、というのが和製英語としての「リベンジ」の経歴とのこと。

「リベンジ」が流行語大賞だったって、覚えている人いましたか?

さて、ここで新たな問題が勃発します。それが「”大多数の日本語話者”って具体的に全体の何%なのよ」問題です。もちろんこの基準も存在しません。

「大多数」とは

あるまとまった数のうちの、ほとんど全部。

(コトバンクより)

「リベンジ」の浸透していく経過の中で、「日本語話者のほとんど全部」の共通認識となったのはどの段階だったのかを考えてみます。ここは見解が分かれるところでしょうが、

1994年9月 K-1 REVENGE

1999年4月 松坂大輔「リベンジ」インタビュー

1999年11月 新語・流行語大賞 ノミネート発表

1999年12月 新語・流行語大賞 受賞作発表

1999年12月~

個人的には大賞発表あたりから、流行語を”こすりきる”までかなぁと思うので【1994~2000年の間で、だいたい1999年12月前後じゃないかなぁ】とあたりを付けましたが、皆さんの見解はどうでしょうか?

そして現在における和製英語としての「リベンジ」ですが、この浸透状況は当時と比較して更に上がっているのでしょうか、それとも下がっているでしょうか。もう思い出すことも出来ない”かつての流行語大賞たち”のことを思えは、流行のピークを越えて”依然大多数ではあるけれども、その認知度は若干下がっている”ということもあるのかもしれません。

「リベンジ」に感じた違和感、その可能性

個人的に”違和感”というのは可能性だと考えます。新しいアイデアの種だったり、トラブルの予見だったり、そういったものが発する「引っ掛かり」です。これはもう「引っ掛かり」を重視するナレーターとしては見過ごせないところ。果たしてこの違和感の持つ可能性にはどのようなものがあるでしょうか?考えてみます。

現在ナレーション原稿に出てくる「リベンジ」は、友人のいう通りリチャレンジやリトライのような前向きな意味合いで使われることが多いように感じます。原稿の作り手は、数ある言葉の中からあえて「リベンジ」を採用しているのですから、ナレーター側もその意図を汲み取って表現します。今では「revenge」本来の意味である”復讐”や”報復”という雰囲気を出す為には、むしろ「リベンジ」を使わずに二字熟語をそのまま使った方が効果的とすら思います。

では、今回発生した”違和感”を利用して「リベンジ」などの和製英語を他の言葉に変更・または変更を提案するとしたら、どのような場合でしょうか?

それは「発信者の意図を誤って受け止められかねないリスク」を意識した場合でしょう。ではそのようなリスクを意識するのは、どのような視聴者層に対してでしょうか。

今回は特に「日本語を母国語としない日本語話者」に絞って考えを進めてみます。

「日本語を母国語としない日本語話者」、、、長い。でも今回は特に国籍等の括りを無視することが重要と考え、あえてこのように定義します。

例えばVP(商品の販促や企業説明の為に作成される動画コンテンツ)などで、多国籍の従業員を抱える企業の研修動画などはどうでしょうか。おそらく研修動画を作成する段階で「日本語にあまり習熟していない従業員にも分かり易い言葉使いしよう」などとコンセプトが話されることと思います。

これは明らかに”日本語を母国語としない日本語話者が視聴することを意識して作っている動画”ということになりますよね。

であるならば、和製英語を使うことにより誤解や研修に対する理解度の低下リスクを考慮し、ナレーター側からも原稿の文言について確認・提案することが必要でしょう。

さてそうすると、また新たな疑問が。

和製英語による誤解等の発生リスクを意識するのって、視聴者層における何割がその対象となる場合だろうか?

きっとこれにも基準はありません。まだ無い、と思う。

そもそも視聴者層の何割とか書きましたが、この割合が仮に1%であったとしても、動画の制作者の意識が特にこの1%に向いていればリスク回避を検討するでしょうし、これが50%や80%でも「これが日本語だから、そこも理解してもらおう」などと思うなら検討されないでしょう。単純な数の問題では無い、ということですね。

しかし

日本語を母国語としない日本語話者 / 日本語話者の総数

この割合が大きくなればなるほど、リスクを意識をする制作者も増えていく。これもまた必然だと思うのです。

「リベンジ」に対する違和感と可能性。それは、日本語を母国語としている私たちが、日本語を母国語としていない日本語話者との間に発生する齟齬を感じ取っている感覚と、これにより発生するリスクを管理する能力へと繋がる、そう考えてもいいのではないでしょうか。

はぁ、長い。。。言語化するととても長く回りくどい。感覚として処理するととても簡単なのに。ラストスパートです!

日本語の次の展開

さて、ここでもっともらしくグラフの登場です。

上から順番に、⑴法務省・⑵文化庁・⑶総務省のデータ。

上のグラフをザザッと読んでいくと

⑴日本では外国籍の人が増え続けていて、

⑵その80%近くの人が日本語を使っている。

(ちなみに認可学校で日本語を学習中の方の割合は在留総数の10%程度)

一方で

⑶日本の人口は減り続けている

【推論】視聴者層における「日本語を母国語としない日本語話者」の比率は年々着実に増加している。

まぁ肌感覚としても、この”読み”は正しいと思います。

ということは、先の例では「多国籍の従業員を抱える企業」と限定しましたが、そもそも国内における日本語コンテンツ全体に対しても同じことが言えるのでは?

ザックリとした計算ですが、上図より

在留外国人の総数 280万人

日本の総人口 12,410万人

在留外国人のおよそ80%が日本語話者であると仮定すると

日本語を母国語としない日本語話者は、全視聴者のおよそ1.8%となります。

(日本語コンテンツを見ない、とかそういうのは置いておこう(ノ△・。))

一定のコミュニティや分野においては既に始まっているかもしれませんが、現在、多数のメディアにおける和製英語の取り扱いは(その是非は置いておくとして、)この1.8%に特に注意を払ってはいない、と感じます。

しかしこの割合が年々増加することを考えると、将来、メディアおよび日本語話者全体において「和製英語(外来語)の取り扱いについて留意しよう」、「そもそも和製英語(外来語)自体のあり様を見直そう」、そのような動きは当然起こると思われます。このような動きが起こった時に、または起こることを察知する能力という意味でも、この違和感には意味がある、そう考えます。

余談ですが、日本人の英語の習熟度が上がったり、日常生活での英語の使用頻度が上がる(英語話者との接点が増える)という状況の変化が将来あった場合には、日本語を母国語とする者の中からも和製英語に違和感を感じる層が増え、この流れに拍車をかけたりするのかも知れません。

日本人の英語レベル、上がりますかねぇ?

日本語の作り手として

言葉は生まれる、変化する。日本語も常にその作り手たちが「率先して変化を求める勢力」と「現在の形を守ろうとする勢力」とに分かれて常にせめぎ合っています。

”日本語の作り手”とは、メディア関係者や言語学者、教育・行政機関関係者などであるか否かにかかわらず、また年齢も国籍も母国語がなんであるかも関係なく、「日本語はどうあるべきか」なんてことに興味の欠片もなくていい、ただ日本語話者である、それがすべてだと思っています。

その日本語の作り手のひとりとして、今回友人の感じた違和感とその可能性、また”和製英語”を通して考える”日本語の次の展開”の一連の妄想はとても面白いものでした。今後もこんなことばっかり考えていきたいと思います。

やー日本語って、本当に楽しいものですねぇ!

(おしまい)

蛇足と、言い訳と、訂正と

冒頭のTwitterにおいて僕は、「”日本語の作り手”としての参加券」と言っています。すごい、完全に矛盾してる!ので修正します。

前述のとおり、参加券なんてものはそもそもなく、日本語話者であれば否応なく日本語の作り手として自動的に「次の日本語づくり」に参加している、と考えます。

Twitterにおいて”参加券”と表現した理由を考えると「メディアにおける日本語発信者の端くれとして、より積極的にこの日本語づくりに関わりたい、疑問を呈したい、自ら考え続けたい」という思いと、「決められた日本語に従おう」的なスタンスを忌避するアンチ”アクセント辞典原理主義者”の性がついつい勢い余って言葉を踏み外した、んじゃないかなぁと思います。

イヤこれだけの文字数使っておいて壮大な言い訳!?

、、、じゃないとも言い切れない。悪くないだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?