感染症禍の体験と学び ボドゲフリマ11inなかもず 個人的所感

1.はじめに

当日は第5波と称される感染症禍に加え、台風14号上陸の恐れもあり、ことさら関東から唯一の参加となる私は気が気ではなかった。

その辺りはボドゲフリマ公式から説明があると期待し、私は私正面で学んだ本イベントの出来事を、時系列で綴りたいと思う。

そうまで危険を冒し、参加する意義がどこにあるのか。

理由はいくつかあるが大きくは二つだ。

一つ目は、現状を体験したかったからだ。

感染症が叫ばれた昨年春から、私の観測する限りでも多くの出展サークルが「感染症が明けるまで」参加を見合わせ、新作は次の機会へ、と発表された。

2020年の大阪・春が中止となり、秋以降は出展料値上げを含む大幅な改訂など、回復の兆しがある昨今とはいえ、感染症以前のイベントへと戻るには今しばらく時間がかかるようだ。

第一、感染症が明けたからといって、即座に人の入りが戻るわけではない。たとえ開催が叶ったとして、現時点でできることを学んでおくことは、その後の活動でもプラスになると考えた。

現時点で「できること」「できないこと」

それらを机上の空論で済ますのではなく、きちんと身をもって判別したかったのだ。

百聞は一見に如かず、という。

中国の漢書を由来とするこの格言は、後に「百見は一考に如かず」「百考は一行に」「百行は一果に」…、最後は「百幸は一皇に如かず(自分だけの百の幸せも、一つのみんなの幸せには及ばない)」と続く。

参加を決めたもう一つの理由が、自分自身のモチベーションを上げたかったからだ。

以前も指摘を受けたが、手に職のない自分にとって、何もせず停滞することが何よりも怖かった。不安を払拭するためには、なにかしら手を動かすくらいしか考えが及ばず、ステイホーム、外出自粛が叫ばれる中、自己の創作物だけが山のように蓄積した。

昨年は幸運にも7月北海道ボドゲ博2.0、同月盤祭Re-3rd、8月静岡アナログゲーム祭り2.0などが控え、締め切りに追い立てられるよう各種小冊子の制作に明け暮れていた。

無事にゲームマーケット2020春も終わり、ほぼ日課と化した4コマの制作、に加え、秋に控えたクイズ本の制作など、開催が決定とは言えない状況の中でのゲームマーケット秋まで待ちきれず、私は引き続き着手した新刊クイズ本の発表に向けて頑張ることにした。

今夏に入り、何度目か数えるのも億劫となった政府の緊急事態宣言に加え、感染力の強いデルタ株への対策、それらに翻弄されるよう開催・中止が二転三転するといった状況の中、発表できる、できないの次元から「誰かに創作物を手にしてもらえるか否か」まで不安が及び、私の創作に対するモチベーションはすでに底をついていた。

「同人イベントの会場の空気でしか味わえない栄養は確かにある」

漫画「宇崎ちゃんは遊びたい」を手掛ける丈先生が、先日6月のコミティアに参加された際のツイートだ。(一部抜粋)

https://twitter.com/syokumutaiman/status/1401753820774895618?s=21

私もイベントに参加することで、何かしらの養分を取らなくては。

生物が光合成を行うが如く、私は9月開催の本イベントに二つ返事で申し込むことにした。

2.全体の流れ

まずは一通りの流れを時系列に沿って、あくまで私の体感として綴る。

当日

懸念されていた台風14号は明け方に通過し、幸いにも電車の遅延等もなく、私は予定時間の前に会場となる堺市産業振興センターへと到着した。

設営を取り仕切る「かのきち」さんの元、着々とテーブルが並べられた。

かのきちさんの物腰は柔らかだが、常に的確な指示が飛んだ。

11時、試遊会開始。

学校の体育館2個分くらいの広さを持つイベントホールでは、設置された状態から各自机を90度回転させ、通路側へと向き合う態勢がとられた。これも面と向かわないための感染症対策の一環だ。

人の入りはまばら。大阪新作が中心の各テーブルでは、説明の声や体験するプレイヤーの引きこもごもの声が上がる。

14時からは引き続く形でメインとなるフリーマーケットへと移行する。

新品・中古問わず多くの作品が並ぶ。5000円台のクロキノールや、電力会社の初版といったレア物も並んだようだ。

先程の倍はあろうかという人だかりだ。子ども連れやグループでの参加も目立つ。

やはり、というか当然というか、中古販売ブースには黒山の人だかりができる。

16時くらいに開始の1/2くらい。多くの参加者が両手にいくつもの紙袋を抱えたまま各ブースの出品物を探し回っていた。

17時にイベントは終了。

速やかに撤収にかかり、いつものイベント会場ががらんと元に戻る。これもいつものイベントの光景だ。

3.「体感」を学ぶ(個人的所感)

ここからはイベントを通じ学んだ、あくまで私個人の反省などを綴る。イベントには直接関係のない、言うなれば読み飛ばしても構わない部分である。その点ご了解願いたい。

こうしたイベントの最中、私のブースは、というと、新作を主体として昨年秋発表の作品を少しだけ出品することにした。

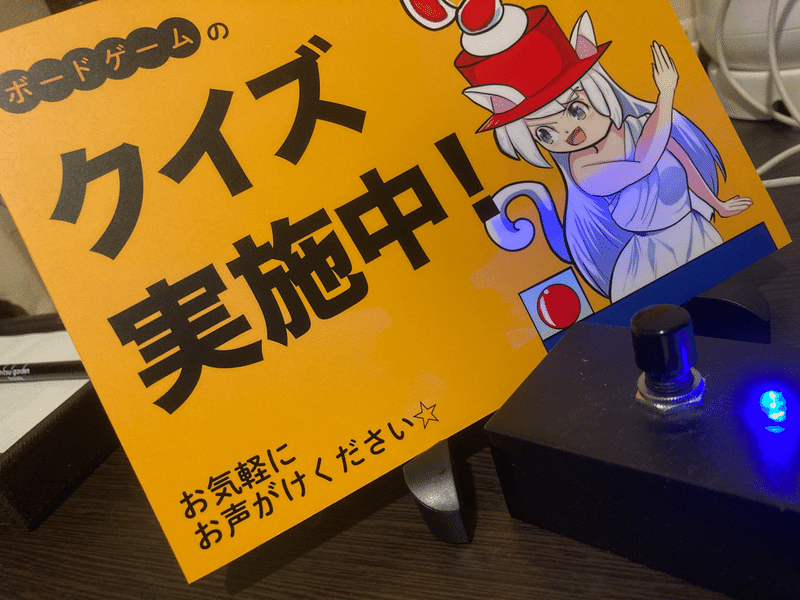

当日は早押しボタンの珍しさからか、ボードゲームに精通された方から、全くの初めてという方まで、何度か立ち寄る方も多かった。

午後からの人の入りは多かったとはいえ、そのお目当ては中古ボードゲームが格安で手に入ること。古参のボードゲーマーから、ボードゲームを始めたばかりと思しき方まで、客層は私の想像する以上に幅広かった。

新刊ばかり、かつ書籍を並べる私のブースは、終始活況する他のブースを遠目で眺めていた。

もちろんこうした流れはある程度予想のできたこと。新作の売り上げが伸びないことは、初参加となる2年前の三宮ボドゲフリマも含め、特段今回が初めてというわけではない。

そんな中、出展を経験する中で学んだことは、先にあげた2項目に大別される。

3.1.今回の処置対策

まず、本感染症禍にできること、その中で今後(感染症が明けた頃)に活用できることを明確にできたことだった。

一般には「接触しない、話さない、声を控える」とされるものの、では具体的にどうするか、どうした工夫が必要か、について、やはり実際のイベントでリアクションを手に入れる必要があると考えた。

コンパクトに説明?イラストを駆使?

情報はいろいろと上がるも、実際にこの目で見て、実際に体験したいと考えた。

具体的な対策は、というと、

まず、私のブースでは、黙読を守ってもらえるならば立ち読みを基本OKとした。

アルコールスプレーを常備し、時間を見つけては軽く拭うことにした。

それでも立ち読みに警戒される方、気を使い、指先でつまむようにページをめくる方ばかりだった。これはもう一案欲しいかもしれない。

また、効果のあるなしにかかわらず、フェイスガードをつけ、こもる音声はミニマイクを併用、また汗が飛ばないよう頭に手ぬぐいを巻き、エプロンを身につけた。

持参したアイテムでよかったものは「テーブル布」だった。

一般的な長テーブルの半分のサイズ、前掛けの部分はおよそ65cm、市場価格は5000円ほど。

テーブル下に荷物を置いても隠れるため大変活躍できた。

専用の布地にインクジェットで印刷するため、何度か使用すると傷やシワが目立つようになることが欠点だろうか。

テーブル布右上にはA3のクリアファイルの欄を設けた。

その下には100均で購入したネオジム磁石を3箇所に貼り、テーブル側にはガムテープで固定した。これは併せてテーブル布を固定する役割を持つ。

もうひとつ、A5パネルだ。

こちらは柚プリントさんが最近始めたもの、何度でも使用でき、またスチレンボードのため軽くて持ち運びも容易だ。

あらかじめ用意したイラストを表と裏に表示し、その都度パネルを見せるといったやり方を行った。

3.2.モチベーションの醸成について

学んだことのもうひとつが「自分自身のモチベーションに関して」だ。

先にあげたように、私はボドゲフリマの2ヶ月後に迫るボードゲームの一大イベント「ゲームマーケット2021秋」を控え、どうしてもモチベーション、いわゆる創作意欲が欲しかった。

ゲームマーケット春も無事に済んだとはいえ、そのすぐ後には緊急事態宣言も発令されるなど開催はまさに薄氷を履むが如くだった。

次の秋も、開催日程が発表されたとはいえ、いまだ「開催できます」と明確に保証されたわけではない。

ゲームマーケット春以来約半年ぶりとなるイベントでは、いつもの感覚を取り戻すことに時間を要した。

特に「買いません」の態度を受け流すことに苦労する。

私自身の創作物がかなりニッチな作品であることは百も承知だが、心身ともに疲労した状態では「あ、結構です」といった言葉にかなり傷口をえぐられた。

そっけない態度を示されるたびに「それでも続けるか」、「だから辞めるか」を常に自分の元へ突き詰める、と、そんな意味では良い機会となった。

自分の中を掘り下げる感覚なのだろうか。

何より、それを上回る「笑顔で手渡すことができたときの嬉しさ」の感覚を思い出すことができた。

「ツイートで見ました」「今回もパワーアップしてますね」の言葉が自分にとって何よりの励みとなる、それを改めて実感することができた。

プラス面も、マイナス面も、「売れる、売れない」といった尺度では推し量れない、目に見えない「体験」という部分だ。

某者のツイートを言及するわけではないが、個人で作品を評価する際に自分自身の感覚を大切にしなければ、目に見えた人気、数を指標としてしまいがちとなり、面白い作品を見分ける嗅覚のような感覚が鈍ってしまう。

言うなれば「自分としては面白かったけれど、他に評判を聞かないから後まわしかな」となる。

作品の魅力や面白さといった「目に見えない部分」は、実際に己が体験を通じ、肌身で実感しなければ判別できない部分だ。

ともすれば自分もそれらに踊らされてはいなかったか。自分の中の評価軸が揺らぎ、周りの評判や売れ筋だけで購入・応援に至ったのではなかったか。そう自問自答した。

イベントに出展し「体験」を得ること。その本意を「肌身を持って経験する」と言い換えるならば、今回の体験はまさに成長の糧とすべき多くの経験を得ることができた。

感染症禍の中、うっすら忘れかけていた「肌感覚」こそ、この先に控えるゲームマーケット含む各種のイベントで最も大切にしたい要素だと、改めて気付くことができた。

4.終わりに(体調管理)

手紙あり、差し入れあり、デスクワークが続く中の久しぶりのイベントからか、いつも以上に体は疲労で応えた。

汗だくの体でホテルに戻る。

何より無理はしないことも忘れかけていた項目だった。無理をすると知らずに集中力が欠け、ミスが出る。

今回もテーブルの位置を間違えたり、持ち物リストに抜けがあったりと、疲労から生じたであろうミスが頻出した。この場を借りてお詫びしたい。

慌てず無理せず、じっくり取り組むことは、私自身の永遠の課題なのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?