【論考】 超高層建築物の〈公共空間〉の転換に伴う「建築デザイン」と「設計主体」の変化

(論考に入る前に)

本論考は、第5回片岡安賞(日本建築協会論考コンクール)に応募したものになります。

論考のほか、審査経過や審査委員講評などは「建築と社会」誌6月号に掲載されています。

先ずここでは、本論考に入る前に、同雑誌に掲載された審査委員講評の一部を紹介します。

講評に対する私のコメントも(➡)で追記しましたので、よければご笑覧ください。

(前略)この局面で「超高層」というキーワードの設定は、ある意味実にスリリングである。しかし、本論の筆者の論法はその足元から始まり堅実だ。まず、戦後日本の大きな社会経済の流れ、高度経済成長期、バブル経済期前後、低成長期の三区分に、都市計画諸制度の変遷とオフィスビルを中心とした超高層建築の変遷を重ね、超高層建築物の〈公共空間〉のあり方をレビューする整理・分析は、社会史の観点からも意義深い。点の〈公共空間〉から、線・面の〈公共空間〉を経て、立体的な〈公共空間〉へと至る変化が、社会経済情勢とともに変化する諸制度とともに丁寧に説き起こされている。同時に、外部との繋がりを意識し、建築デザインにおける視認性・発信性・接続性が重視されることによって、設計主体のあり方も変化していく可能性が推察されている。

➡僭越ながら、本論考の概要としてぴったりでしたので抜粋しました。また、冒頭の「スリリングである」という点はその通りでして、扱いたい論点がずれないよう慎重に論述したつもりです。しかし、プレゼンの際も息を詰めて説明したこともあり、現代社会や建築のあり方に対する批評としては「物足りない」という印象を与えることにつながったかもしれません。

超高層を「公共空間」という視点から評価すること、それを設計主体の変化と関わらせていくという視点が鋭い。現実と未来像については、進行中の事象でもあり、紙幅の制限もあって、今後、新たな場で発表されるだろう。

➡おっしゃる通り、進行中の事象でもあるので、今後の展開については引き続き実践を通して観察していきたいと思います。今回はその頭出し、と言いますか、一度整理しておきたいという動機から殴り書きしたものですが、今後は本論考を基盤にどこかで話を展開できればと思っています。

超高層の建築ラッシュを当面続く余勢とし、変わらないものが短期的な視点で捉えられている点はやや気になるが、筆者自身が建築設計に携わる当事者として、現実的にコミットできる課題から、建築のあり方を変えていきたいと考えている点は説得力を持つ。

➡短期的な視点について、ご指摘の通りです。そもそも超高層の建設ラッシュの是非が喫緊のトピックではあると認識しています。今回は、本論考を書き進めるための前提として、ある意味のシナリオプランニングとして高度利用の余勢を「変わらないもの」として仮置きしました。長期的な視点もどこかで自分なりに整理したいなと思います。

以上が講評の一部とコメントになります。

ここから本論考に入りますが、忌憚のないご意見やご質問などお待ちしております。

0 はじめに

本論考では、都市景観に大きな影響を及ぼすが、建物ボリューム操作含む建築デザインのコントロールが難しいといわれる超高層建築物(以下「超高層」という)の今後の展開について、推論を試みた。先に結論をいえば、多くの超高層に適用される都市開発諸制度等(以下「諸制度等」という)によって生じる〈公共空間〉(定義は後述)の変遷を整理することで、その〈公共空間〉が新しい段階に移行する流れにあること。それは、〈公共空間〉が超高層の足元だけでなく、私的な建物中高層部にも立体的に入混じること。もって、超高層の画一的な建築デザインと設計主体に変化が生まれる可能性があることを述べている。

なお、諸制度等の体系を歴史的な経緯も含めて整理している文献はあるが(1)、諸制度等によって生じる〈公共空間〉に焦点を当てたものは筆者の知る限りにおいてはまだない。そのため、本論考の応募を機会に簡単に整理することとする。

1 超高層建築物の〈公共空間〉の転換

1.1 超高層建築物の〈公共空間〉とは

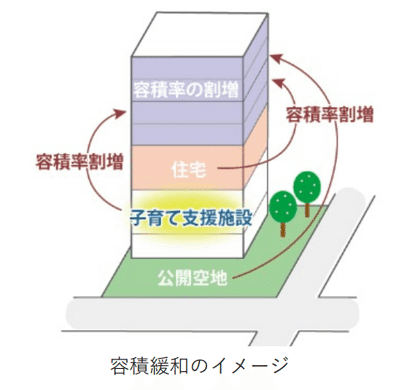

超高層の計画に際しては、諸制度等の適用が慣例とされる。諸制度等とは「一定の条件」の下で用途地域に定める容積率等を緩和し、市街地環境向上や都市再生に資する都市開発の誘導を図る制度で、諸制度と都市再生特別地区(以下「特区」という)に分けられる。前者の諸制度は、特定街区、高度利用地区、総合設計、再開発等促進区を定める地区計画(以下「再地区」という)の計4制度のことを呼ぶ。

「一定の条件」とは、空地(街区内の広場や緑地等のうち、日常一 般に開放される部分)の整備に加え、高齢者福祉施設等の公益施設及び地下鉄駅前広場や接続通路等の整備、周辺道路表層整備や電線地中化等の公益的な取組であり(2)、各諸制度等の性質や地域の特性等によってその取組内容は異なる。これら公益的な取組によって生まれる空間を便宜上超高層の〈公共空間〉と呼称し、その変遷について以下から整理する。

1.2 1960 年代〜超高層建築物の誕生【点の〈公共空間〉】

日本では、高度経済成長期に入った直後の1960年代から超高層の時代に入った。当時はまだ絶対高さ制限−−−いわゆる百尺(31m)規制によって建物形態は制限されていたが、1963年の建築基準法改正による容積率規制の導入を皮切りに、高さ制限は廃止された。また、地震や台風等に耐えうる技術として柔構造も開発された。これらを契機に土地の高度利用が促され、それを可能とする制度として、主に都市計画法に位置付けられる特定街区(1961年)が創設された。

代表的な事例としては、制度適用第一号の霞が関ビルディングや西新宿の超高層群を構成する三井ビルディング、東京都庁、住友ビル、京王プラザホテル等があり(3)、これら街区内の足元には日常一般に開放された空地が配されている。三井ビルディングの55HIROBAはグランドレベルから一層沈み込んだサンクンガーデン形式であり、店舗やカスケード等で四方を囲まれていることから、街区周辺の街路からは独立した広場となっている。ケヤキやテラス席、ベンチ等が多く設置されており、特に平日はオフィスワーカーに使われている(Fig.1)。

丹下健三が手掛けた東京都庁の都民広場は、双棟側に向かって緩やかな傾斜がかけられ、放射的な塗装や広場を半円状に囲む建物低層部(議会棟)により、球心生・象徴性を彷彿とさせる広場となっている。樹木やテラス席は設けられておらず、55HIROBAとは対照的である(Fig.2)。

特定街区の他、高度利用地区と総合設計の2つの諸制度も同年代に使われ始めた。1969年創設の都市再開発法に基づく市街地再開発事業と相性が良い手法として、主に都市計画法に位置付けられる高度利用地区(1969年)が創設された。その後1971年に、建築基準法のみに位置付けられる総合設計が創設された。都市計画法を前提とした諸制度では建築の数も制限され、行政協議時間も長期化する等の背景から当制度はつくられた(4)。

両制度も特定街区同様に街区内の足元に空地を整備すること等で用途地域に定める容積率等の緩和を可能としており、よって1960年代以降においては、民間開発単位において、点としての〈公共空間〉が誕生したといえる(Fig.8 PHASE①)。

1.3 1980 年代〜大規模跡地の面開発【線・面の〈公共空間〉】

1980年代に入るとバブル経済となり、不動産への資金流入が拡大して都市開発は投資対象となった。加えて、社会情勢や産業構造の変化等を機に、都市枢要部に位置する鉄道操車場や工場が移転・廃止され、大規模遊休地が誕生した(5)。こうして、汐留貨物駅跡地や品川駅東口旧貨物ヤード等の鉄道施設跡地が、臨海部では、竹芝、晴海、豊洲のふ頭や大川端の造船所跡等の港湾施設が大規模に土地利用転換され、超高層が群として立ち並ぶことになった。

実現化手法としては、大規模な土地を扱うため前述の制度のような街区単位ではなく、地区レベルを対象とする制度が求められ(1)、1988年、大規模な区域で円滑な土地利用転換を推進する諸制度として、主に都市計画法に位置付けられる再開発地区計画(再地区の前身)が創設された。当制度では、地区全体で「区域の整備及び開発に関する方針」を定めることにより、前述の点としての空地に加え、地区レベルの広がりを有する土地のインフラとして、公共所有・管理である道路・歩行者通路(線)や公園(面)等の整備も1つの計画として行われた。

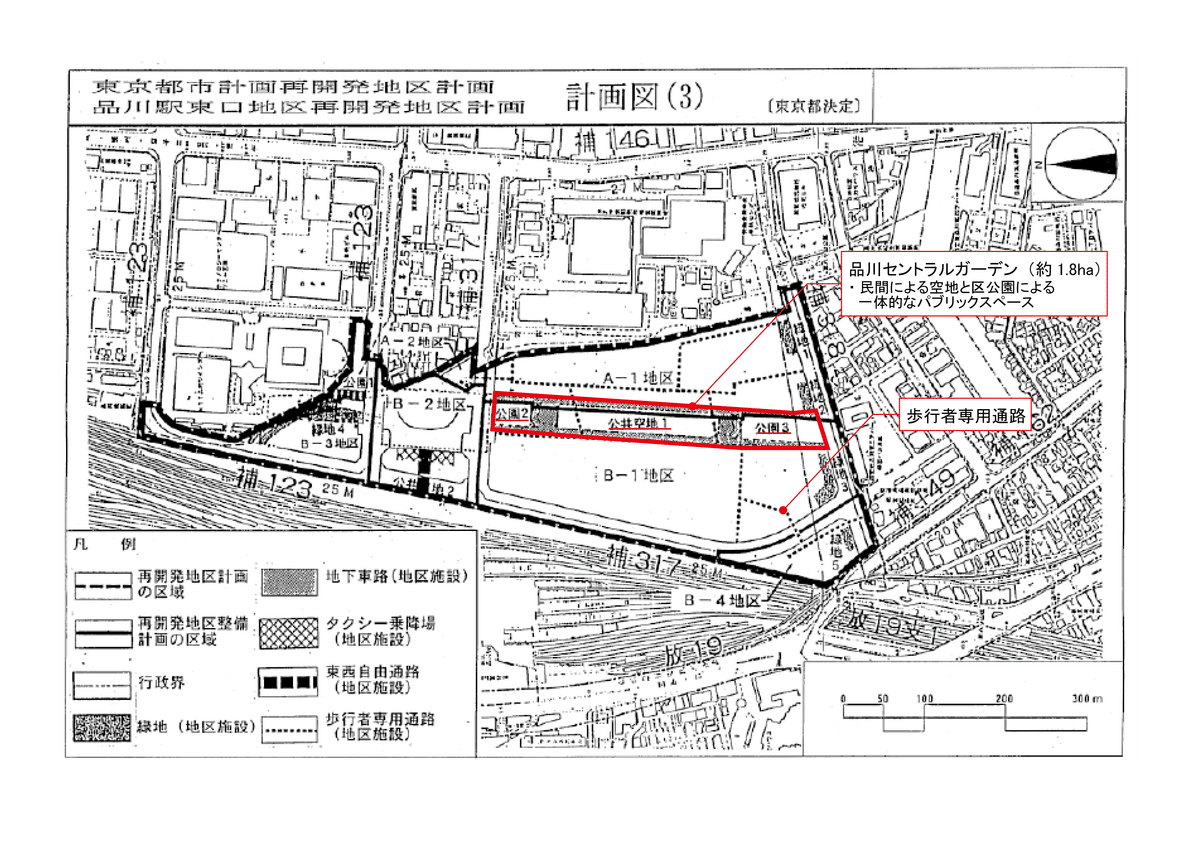

事例として、品川駅東口地区を見てみる(Fig.3)。幾つかの再開発事業で構成されており、その間には約1.8haの大規模な緑地空間がある。品川セントラルガーデンと呼ばれるこの緑地空間は、中央部分は民間による空地であるが、その北側には港区の汐の公園、南側は港区及び品川区の杜の公園が位置している(6)。民間の空地とこれら公園の間に境界線はなく、面として境のない一体的な〈公共空間〉が形成されている。また、民地内外をつなぐ歩行者デッキや新設の地区内道路等により、歩行者・自動車交通ネットワークの円滑化・回遊性の向上が地区全体で図られている。その他、東京ミッドタウンや中野セントラルパーク等も同様に道路や公園等と一体的に整備されている(6)。

以上のように、1980年代に入ると、再開発事業の街区内に整備される空地だけでなく、広域的な地区レベルの中で公共施設と一体的な整備が志向され、官民協調型の線・面的な〈公共空間〉が形成されたといえる(Fig.8 PHASE②)。 また一方で、地区の良好な環境形成を図る上で誘導すべき建物用途として、住宅や公益施設、歴史的建造物(保存)等も諸制度の貢献対象−−−本論考でいう〈公共空間〉としてこの時期から加わった(1)。

1.4 2000 年代〜民間提案時代の幕開け【立体的な〈公共空間〉】

1990年代に入るとバブル経済は崩壊し、不良担保不動産が大量発生した。また、急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会情勢の変化に対応した都市が求められ、政府により都市再生特別措置法が2002年に策定された(7)。政府の方針は、戦後一貫して「国土の均衡ある発展」を旗印に地方への投資を優先していたが、バブル崩壊を克服するための成長戦略として「都市再生」を位置づけ、政府としても都市部への投資に切り替えたのである(8)。

都市開発に係る施策の1つとしては、主に都市計画法に位置づけられる特区が創設された。これまでの諸制度はあくまで行政主導であったが、特区では、民間の提案に基づいた都市再生に資する貢献の評価が可能になり、前述してきた諸制度における貢献に限定されない、個別具体的で自由な〈公共空間〉が誘発されるようになった。民間による都市計画提案の時代の幕開けである。以下にその特徴を説明する。

1.4.1 立体的な広場空間

まず1つ目が超高層の足元に限らない空地の整備である。これまでの空地は基本的に地上に近いレベルに設けられていたが、建物の中層部や地下空間に現れるようになった。例えば、渋谷駅の諸再開発や渋谷パルコ、東京ミッドタウン日比谷、東京ポートシティ竹芝等が挙げられると考えられる(9)。

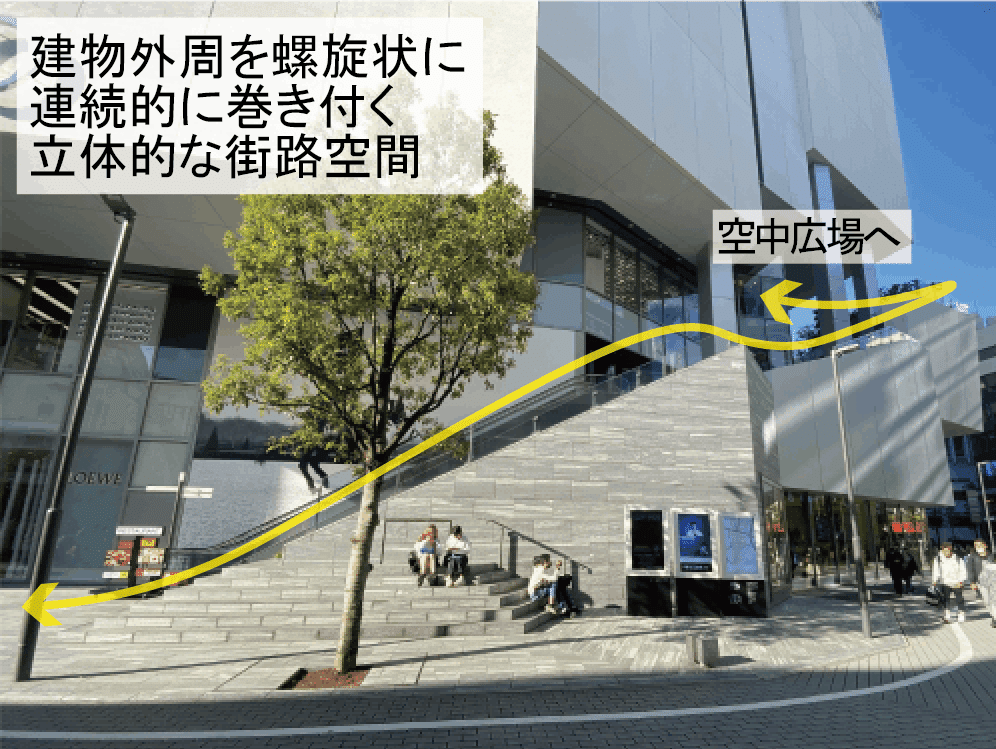

渋谷パルコをみてみると、建物中層部(4階、8階、10階)に一定のまとまりを持つ空中広場が整備されており、そこに至る動線として、建物外周を螺旋状に連続的に巻き付く立体的な街路空間が設けられている。この街路空間は、地上(スペイン坂の出入口付近)と建物中層部の空中広場をパブリックに繋いでおり、渋谷駅周辺の地形特性である「坂を歩く体験」が民地内で体現されている(Fig.4)。

他にも、例えば、東京ミッドタウン日比谷では、日比谷公園の緑を意識した緑豊かな空中広場により、日比谷公園と連続的・立体的に繋がるランドスケープが形成されており(Fig.5)、東京ポートシティ竹芝では、浜松町駅から伸びる歩行者デッキに接続した、建物低層から中層部に至る段々テラス状の空中広場により、臨海部に新しい立体的な滞在空間が提供されている(Fig.6)。

さらに、これまでの諸制度の貢献対象は開発区域内に限られていたが、特区を機に区域外へと拡大した。周辺道路美装化や無電柱化等があるが、代表的なものは都市開発と鉄道施設との一体整備であり、しばしば「駅まち一体開発」と称される。例えば、地下鉄駅の視認性等の向上に資するための、地下鉄駅からの地下連絡通路等と接続する駅前広場の整備や、駅利用者の歩行者動線のバリアフリー化等の取組がある(10)。

また一方で、道路等の法令上の公共施設の範囲を立体的に定める制度の誕生を契機に、公共施設も立体化の志向がなされ、道路等の上空へと空地が拡大して行った。例えば、虎ノ門ヒルズでは、道路を立体的な範囲に定めることが可能な立体道路制度の活用により、道路上部に人工地盤が設けられ、そこに民間の空地としてオーバル広場が整備されている(Fig.7)。広場端部には道路を直下に眺められるエリアがつくられるなど、道路上空広場ならではの〈公共空間〉が形成されている(6)。

1.4.2 新たな貢献としての文化施設

そして2つ目は、貢献用途としての〈公共空間〉の変化である。以前までは、都市開発では実現されにくい非収益施設であるが都市全体の課題を解決するための用途として、住宅、宿泊施設、保育施設、高齢者福祉施設等が貢献用途となっていたが、もう少しミクロなレベルに落とし込んだ、特定の地域らしさを勘案した用途として、多目的ホールや劇場、ギャラリー、ミュージアム、産業育成施設等の文化的な施設が特区の貢献用途として評価されるようになった(11)。これにより、画一的な用途構成に留まらない、地区ごとに特色のある複合用途ビルが計画されていると思われる。そして、これら文化施設は前述の空中広場と連携して整備されることがあり、例えば、渋谷パルコや東京ミッドタウン日比谷では、中層部の文化施設と空中広場で一体的な空間構成となっている(6)。

以上のように、2000年代以降の流れとしては、私的な行為である建築側にも空中広場や文化施設等が入り混じり、その地区の特性や課題を踏まえた立体的な〈公共空間〉が現れるようになった(Fig.8 PHASE③)。超高層が「ただの建替え」ではなく、より都市との関係性をもった中間領域的な建築になりつつあるといえる。

2 超高層建築物の「建築デザイン」と「設計主体」の変化

2.1 変わらないもの「高度利用の余勢」

ここまでで整理してきた〈公共空間〉の転換は、超高層の何を変えず、何を変えていくのか。

先ず、超高層の建設ラッシュ−−−土地の高度利用の需要については、当面は相変わらず高いことが想定される。日本経済の低迷や少子高齢化の到来の状況の中、民間の力を活用した都市空間への投資や人材の移動を促すことを目的とした政府による国家戦略特区の創設、鉄道ターミナル等のインフラ施設更新の必要性、大都市への一極集中等が理由にあるだろう。

2.2 変わるもの「外部への繋がりを意識した建築デザイン」

しかし、〈公共空間〉の転換により、画一的な建物ボリューム形態に変化が生まれ、建築デザインのバリエーションは増える可能性がある。現状、超高層のボリューム形態としては、主に、基準階平面がそのまま立ち上がる形態と、建物中層以上の壁面後退によって基壇部と中層以上の部分が分節された形態の2つに大別されると思われるが、2000年代以降の流れが本格化すると、多様で個性的な〈公共空間〉が建物中高層部にも立体的に入り混じる。それは、前述の事例で見られる空中広場とそれと一体整備される文化施設に限らない。例えば、日本特有の気候条件等も勘案されることで、建物中高層内部にも空地として屋内広場等が整備されることもあり得る。そしてそれら建物中高層部の〈公共空間〉は、文字通り公共的な空間として日常一 般に開放されることが望ましく、街区外部からの見え方やそれに至る動線もパブリックな要素を付加する必要がある。つまりは、建物中高層部に入り混じる〈公共空間〉は、街区外部に対して如何に視認性・発信性の高い空間であるか、そこに到る動線としての歩行者通路(人の流れ)は如何に分かりやすく、かつ、地上と接続しているか等が求められ、より外部への繋がりを意識した建築デザインになると考えられる。そして、多目的ホールや美術館等の新たな貢献用途としての文化施設も、外部への繋がりを意識した空中広場や屋内広場等と一体に整備されることで、建築内部に納まらない空間構成になると思われる。(Fig.8 PHASE④)

少し古いレポートを引き出すが、レム・コールハースが資本主義のロジックでドライブされた巨大建築について「マンハッタニズム」と称して指摘した「超高層の外部(外装)と内部(用途)が切り離されること(12)」、また、「ビッグネス」と称して指摘した「超高層外部のプロポーション操作は制御不能になり意識はひたすら建築内部に向かうと(13)」等に対して、〈公共空間〉の転換を受けた超高層は、一石を投じることになるといえないだろうか。

2.3 変わるもの「曖昧化する設計主体」

加えて、設計主体も変化する可能性がある。前述のレム・コールハースの指摘にも関係するが、特に2000年代以降の超高層は、外装デザイン等の「表層」と内部のプログラムや建物ボリューム等の「深層」に分けて設計を担当する事例が増え、前者はアトリエ系の設計事務所が、後者は組織設計事務所等が行うといったように、設計主体が二層化した(14)。例えば、電通本社ビル、六本木ヒルズ、東京ミッドタウン、東京ミッドタウン日比谷等が挙げられる。これまでは、事業収支に大きく影響するボリュームの操作は難しく、建築デザインのコントロール範囲は主に「表層」に限られていたが、前述した建物中高層部に入り混じる〈公共空間〉は、オフィス床等の資本的な要素からは切り離され、建築デザインのロジックが介入する次元へと変化する。これにより、アトリエ系や組織系の関わり方が大きく変わると思われる。例えば、頑固に決められたボリュームの中で主に外装デザインを担当してきた前者は、内部のプログラムやボリューム操作から計画することも考えられ、また逆もしかり、「表層」「深層」といった単純な二極化から脱却する。アトリエ系・組織系の役割の境界線はなくなり、良い意味で曖昧化すると考えられる。

1970年代に「巨大建築論争」が神代と林によって行われ(15)(16)、「その社会が建築をつくる」という林の主張が、組織系のイデオロギーとして固定化され、アトリエ型の建築家と役割を棲み分けるきっかけになったという分析があるが(14)、これ以降の超設計主体のあり方について、〈公共空間〉の転換を踏まえ議論を仕切り直しても良いのではないだろうか。

3 最後に

当面、高度利用の流れは変わらないであろう。そのような流れの中、〈公共空間〉 の行先が利益の最大化だけを目指す証券化不動産の域に留まるのは非常に勿体ないことである。社会情勢や地域の課題等きちんと読み解いた上で都市開発が担う〈公共空間〉 のあり方を引き続き検討するのは当然の如く、加えて〈公共空間〉を皮切りに、超高層の建築デザインや設計主体を議論の俎上に上げたいのが筆者の目論見である。

注釈

(注1)筆者が撮影した写真に、適宜加筆した。

(注2)品川区ホームページ上に公表されている地区計画図書に筆者が加筆した。品川区都市開発課.“地区計画一覧(更新日:令和3年9月10日)".品川区都市開発課.(オンライン),入手先〈https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-toshiseibi/hpg000019087.html〉,(参照2021-10-23)

参考文献

(1)和泉洋人:容積率緩和型都市計画論,信山社,2002

(2)東京都都市整備局.都市開発諸制度の概要.2020改訂版.東京都都市整備局.(オンライン),入手先〈https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/cpproject/intro/description_1.html〉,(参照2021-10-23)

(3)東京都都市整備局.“特定街区プロジェクト一覧(令和3年3月31日告示まで)".東京都都市整備局.(オンライン),入手先〈https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/cpproject/intro/list_tokute.html〉,(参照2021-10-23)

(4)井上弘一:都市建築TOKYO 超高層のあけぼのから都市再生前夜まで,鹿島出版会,2021

(5)東京都都市整備局.東京の都市づくりのあゆみ.2019.東京都都市整備局.(オンライン),入手先〈https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/keikaku_chousa_singikai/ayumi.html〉,(参照2021-10-23)

(6)公益社団法人 都市づくりのパブリックデザインセンター パブリックスペース研究会:『新建築』第95巻14号 2020年10月別冊 58 Public Spaces in Tokyo Cooperative Design for New Urban Infrastructures,新建築社,2020

(7)田中健介:都市建築TOKYO 超高層のあけぼのから都市再生前夜まで,鹿島出版会,2021

(8)山本和彦:地域価値を上げる都市開発: 東京のイノベーション,学芸出版社,2020

(9)千葉大学豊川研究室:都市建築TOKYO 超高層のあけぼのから都市再生前夜まで,鹿島出版会,2021

(10)東京都都市整備局.新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針.2020改訂版.東京都都市整備局.(オンライン),入手先〈https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/new_ctiy/katsuyo_hoshin/hoshin_02.html〉,(参照2021-10-23)

(11)磯野小梅,他:都心部における企業の文化貢献に関する研究-東京都の都市再生特別地区を対象として-,建築学会計画系論文集,Vol.85,No.778,pp.2641-2649,2020.12

(12)レム・コールハース (著), 鈴木圭介 (翻訳):錯乱のニューヨーク,筑摩書房,1999

(13)レム・コールハース:S M L XL: Second Edition,Monacelli,1998

(14)藤村龍至,批判的工学主義の建築 ソーシャル・アーキテクチャをめざして,NTT出版,2014

(15)神代雄一郎:『新建築』1974年9月号 巨大建築に抗議する,新建築社,1974

(16)林昌二:『新建築』1975年4月号 その社会が建築を創る,新建築社,1975

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?