売り子の名刺(?)

この記事は「#オンライン名刺交換会」のために書かれました。

私は過去に様々な珍作を生み出してきた自覚があるが、中でも特に珍妙な創作物だったのが名刺だ。

百聞は一見に如かず。その珍妙さを実際にご覧いただこう。

「売り子」

名刺の持ち主を示す情報はこれだけであり(黒塗りの箇所はイベント名とスペース番号が記載されていた)連絡手段すら明かされていない。

信じがたいかもしれないが本当に配布した名刺なのだ。

正確には、名刺と言い張って配布していた。

「売り子名刺」が生まれた経緯

なぜこのような凶行に走ったのか。一応、理由が3つある。

一つ目に、頒布物を買いに来る層のほとんどが既にSNS上の知り合いだったこと。(そこそこ名前の知られたアカウントであったし)改めて自己紹介をする必要性がなかったからだ。

二つ目に、名刺の配布が新しい人脈に繋がった経験がなかったことが挙げられる。イベント、オフ会で初めて会う相手に名刺を渡してもフォロワーの増加に繋がらず、ゲーム機能や特典配布の情報を記載しても何一つ反応を得られなかった。

受け取った名刺の内容をしっかりと見る人などいないのではないか。そのような思いを抱いた時期だったのだ。

三つ目に、名刺の概念を破壊してみたかった。

91×55mmあるいは51×89mmの長方形の紙に決まりきった情報が載っている――もっと自由であっていいはずなのに、誰もがそのことを疑うことなく型にはまったものを作っている。私はそれが気に食わなかった。

私が名刺と呼べないようなものを「名刺」と呼ぶことで、誰か一人でも名刺の定義を考え直してくれれば良いと考えていた。

形状を変え、素材を変え、そして本来名刺を名刺たらしめる「持ち主の情報」に手を付けたのだった。

そのような理由があって「売り子名刺」シリーズが配布されることとなったのだ。

「売り子名刺」シリーズと解法の紹介

創作の裏話やスタンスを訊かれてもいないのに語りだすのは、どうにも創作者として落ちぶれたような気がして嫌なのだが、noteを始めた時点で手遅れだろうし、アイディアの提供になれば良いと思って解法とともに紹介する(早口)

・QRコード

(解法)スキャンする。

・バーコード(code39)

(解法)スキャンする。

・二進数表記

(解法)各ブロックの先頭に「0」を追加してデコードする。

01010101 01010010 01001001 01001011 01001111

・国際信号旗

(解法)アルファベット文字旗を参照する。(Wikipedia)

・テンキー

(解法)テンキー入力に従って読む。

・BASE64

(解法)「5aOy44KK5a2Q」をデコードする。

・点字

(解法)点字「⠉⠓⠪」を読む

・影絵①

(解法)「うし」「りす」「たこ」の絵のうち欠けていない方を読む。

・時間割

(解法)

①上部のイラストは「さんすう」「りか」「ずこう」である。

②それぞれの教科が登場する時限数n=教科名から拾う文字m番目とする。

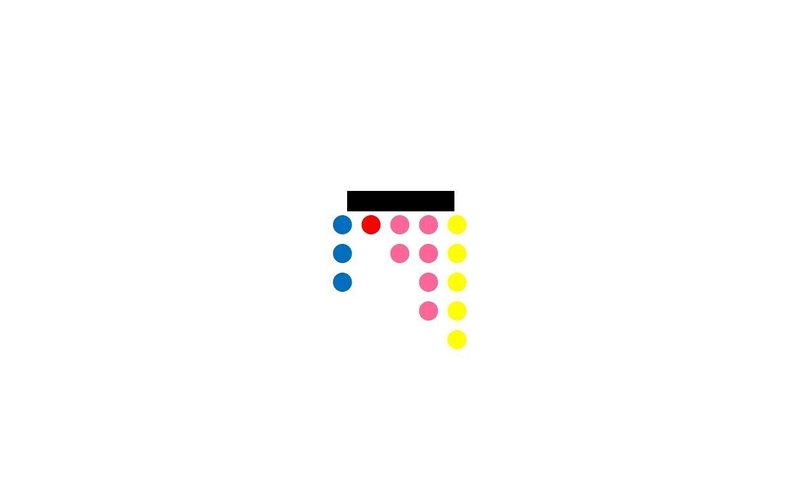

・カラー

(解法)

①色は「BLUE」「RED」「PINK」「PINK」「YELLOW」である。

②縦に並んだ丸の数n=色名から拾う文字m番目とする。

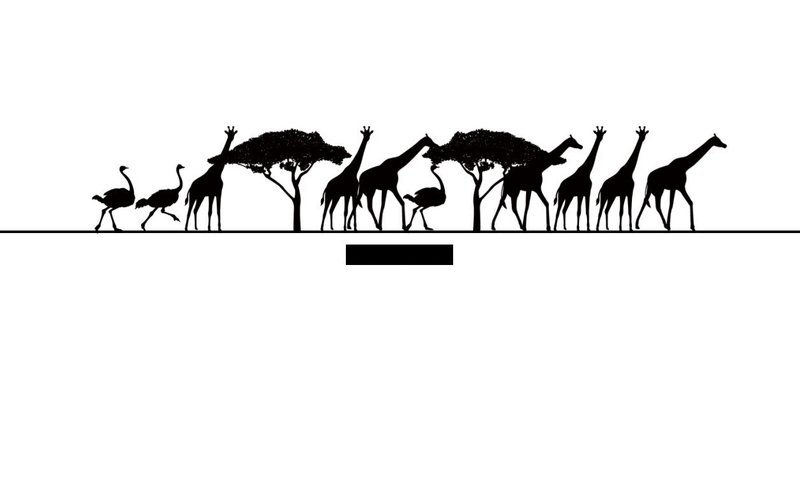

・影絵②

(解法)

①ダチョウを短点、キリンを長点、木を区切り線とおく。

②「・・ー/ーー・/ーーーー」のモールス信号を解読する。

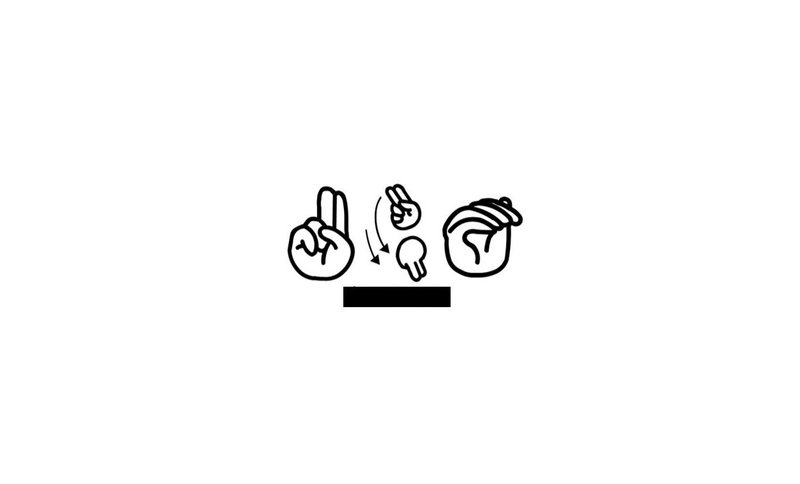

・ハンドサイン

(解法)手話を用いた50音を参照する。

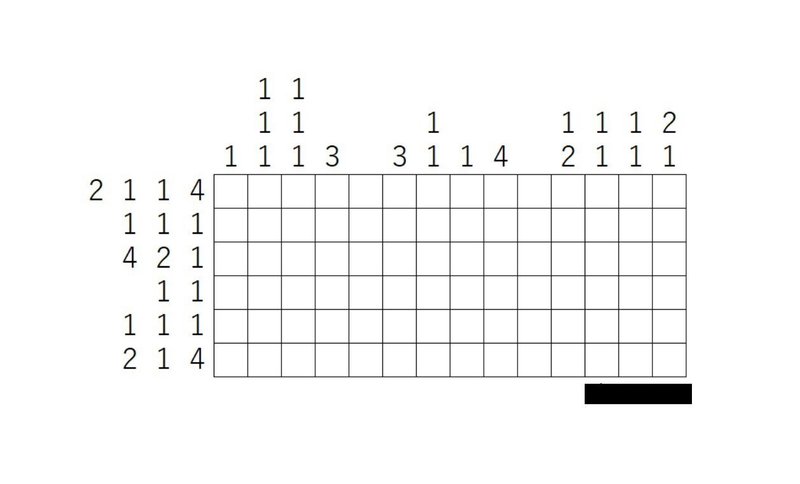

・ロジックアート

(解法)頑張ってマスを塗る。

『斜め読みメーカー』というアプリを使用した名刺もあったがイベント、ブース情報を隠すことができないため紹介を省く。

反省点

イベントのブースで頒布物と一緒に配りきったのだが、おそらく「そういうデザインの紙切れ」として認識されていた可能性が高い。暗号はやりすぎた。

最低限名刺として認識されるものを記載したうえで、注意深く名刺を見る人、いわゆる"わかってくれる人"に向けたメッセージとして暗号を忍ばせておくくらいがいいだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?