地方大生向けコンサル就活のススメ~適性検査編~(2/n)

まえがき

ども、かまぼこさん四郎です。

第二回では予告通り、「適性検査」について解説していきたいと思います。大体の企業でES提出と同時かその直後に課されるステップですね。ここでは多くの人が受けるもの∧対策が必要だとおもわれるものに絞ってという形になりますが、それぞれのテスト内容や対策法について触れていこうと思います。たぶんコンサル志望でない人の役にも立つと思います

あ、先に言っときますが、(後でもさんざん言うと思いますが)闇雲に全部対策するのではなく、何となく自分が受けたいところをリストアップするなりして、必要があれば、あるいはもし全部必要であればその優先順位をつけて対策するようにしてくださいね(ちなみにどの企業がどのテストを使っているかについては選考体験記や、テストページのURLで分かります。詳しくはググってみてね)。マジで余計なことしてると就活は平気で落ちるので、常に何が必要なのかを考えてから取り組む癖をつけてください。就活は情報戦とは良く言ったものですが、情報を”取る”戦いではなく、いかに誤った情報ないしは必要ない情報に”惑わされないか”の戦いだと個人的には思います。たまに選考直前になってから闇雲に資格を取ったり英語力をあげたりという行為に勤しむ人を見かけますが、本当にそれは選考突破の決め手になるほど志望企業に評価されるのでしょうか?多くの場合はNOだと思います。

…話が逸れました。

ちなみに、僕は適性検査が大嫌いです。こんなクソテストでいったい何の適性が測れるというのだろうかと受けながらいつも虚無っています。(体のいい学歴フィルターだろこれ…)とはいえ、場合によってはこの段階で倍率が5倍とかになったりするので案外おろそかにも出来ません。僕自身夏ジョブはここでほぼ全滅しました(一方で冬は対策の結果全通でした。まあ内定先は夏ジョブで通過したとこなのでアレですが)。とはいえやっぱり時間かけるほどの価値は全くもってないステップだと思うので、この記事を読んで、どうにかラクしてくださいな(笑)

それではどうぞーん

各適性検査のざっくりとした説明&対策法

ここでは大まかに、①SPI②玉手箱③TG-WEB④おまけに分けて解説を行っていきます。

①SPI

・概要

SPIにはWEBテスティング(以下WEBテ)とテストセンター(以下テスセン)があります。科目についてはWEBテでは言語(つまり国語)・非言語(つまり数学)からなる能力検査と性格検査、テスセンではそれらに加え場合によっては英語検査と構造的把握力検査が課されます。また、WEBテでは純粋な正解数が計測されるのに対し、テスセンでは正解すると問題が難しくなり、間違えると維持、もしくは簡単になるという形で、どこまででのレベルであれば安定して正解できるか?という計測がなされます。

・対策

この本をやりましょう

…雑でゴメンナサイ(笑)でも本当にどのレベルを目指す人でもこの一冊で十分なので…

主に対策するのは言語と非言語ですね、というより他はあんまり対策しようがありません。また、言語と非言語に関しては若干形式によって出題範囲や頻出問題が異なりますが、よほど絞って就活しない限りWEBテとテスセンの両方を受けることになると思うので一通りやっておくのが吉です。

…ん?もっと楽に対策できる方法がないかって?バッカモーン!!!そんなもんあるわけ…

あります。ここに。

具体的には言語分野では「熟語の意味」、非言語分野では「推論」をまずやってください。というのも、正直これら以外は対策のコスパがめちゃくちゃ悪いからです。言語分野に関してはWEBテでもテスセンでもほぼすべての種類の問題を解くことになりますが、「熟語の意味」以外は一朝一夕で正答率が上がるタイプのものではありません(段落の並び替えとか長文読解とかね)。また非言語分野に関してはWEBテではほぼすべての種類の問題を解かされ、テスセンでは言語の出来に合わせてスタートの難易度が調整されるといった仕組みですが、正直推論以外は簡単ですし(数弱の僕が言うんだから間違いない)、テスセンに至っては大企業のボーダー突破を目指すと問題の半分程度が推論になるといった具合です。以上の理由から僕はこの二単元の対策を勧めます。他のは時間が余ったorめっちゃ苦手だったという場合に取り組むとよいでしょう。

んで、ここまで読んだ人の中には英語と構造的把握力の対策も知りたいって人がいるでしょうが、ぶっちゃけこれも上記の本を一通りやるしかありません。むしろ英語はやる必要すらないかも(結局単語力とか読解力の問題になってくるので)。構造的把握力は本の答えを見ながらどういう基準でグループ分けをしているのか、そのパターンを何となく頭に入れるとよいかと思います。

どうでしょう、範囲絞ってやると2日もあればできるようになりますかね、たぶん。

②玉手箱

・概要

玉手箱には自宅で受ける「玉手箱」と実地会場で受ける「C-GAB」があります(SPIのテスセンみたいなもん)。どちらにおいても言語・計数・英語・性格検査がなされますが、ほぼ内容は同じです。また企業によって課される科目が変わります。あ、ここでは自宅で受ける「玉手箱」に絞って話をしますね。というのもC-GABを採用している企業が少なすぎて僕もほとんど受けたことがないからです。一応三井物産が採用していて、模擬試験も用意してくれているので気になった方は調べてみてください。通年採用もやっているのでもしかしたら早めに内定がもらえたりするかもです。

「玉手箱」に関しては純粋な正解数を計測しているようです。ほかのテストより時間きついのでわからんやつが出たら飛ばしちゃいましょう(笑)。また言語・計数・英語に関して様々な問題形式が存在しているのも特徴です。ただ大半は言語と計数に性格検査を加えたものが課され言語が論理的読解(3択で「論理的に正しい」「正しくない」「わからん」を選ぶやつ)、計数が図表の読み取りである場合が多いです。計数においてはちょくちょく空欄推測がでますけどね。

・対策

この本を使いましょう

8割くらいの点数でいい人はこの本の「表の読み取り」だけやって本番に臨んでも十分です(言語と英語、あと計数「空欄推測」はもはや対策じゃどうにもならない感。後者2つに関してはどうせみんなできないので解き方のお作法を見ておくくらいでよいでしょう)。一方、戦コンとか外銀とか目指してる人は9割以上欲しいので、この本だけでは正直ぜんっぜん足りません。というのも、計数問題においてパターンが網羅しきれていないのです。時間が厳しい計数問題の図表の読み取り(9割取るなら最低でも1分で1問以上解く必要あり)では、事前にパターンを知っておきショートカットすることが必要です(like 進〇ゼミで見た問題だ!!!感覚)。しかしながら、この本以上にパターンがまとまっている本がないことも事実です。そこで、本命企業以外のテストで練習を積むことを僕はオススメします。恐らく10社くらい受ければかなりのパターンを網羅できると思うので、頑張ってみてください。

あ、申し訳ないですが玉手箱には楽な対策法がありません。ゴメンネ。とはいえそれでは欲張りな皆さんは満足してくれないと思うので、幾つかアドバイスを。実際に解く際の小手先の技になってきますが、言語分野と計数分野で1つずつあります。言語分野に関しては、一回読んでわからなければ全て「本文の内容からは、正しいか間違っているかは判断できない。」にするというものです。読み直すと時間もかかりますし、大体読み直しても分かりません。そしてそういう時は大体「判断できない」であってます。計数分野に関しては、「当てはまるものをすべて選べ」という問題を飛ばすという作戦があります。正直このタイプ問題はやばいくらい時間かかるので、最初から飛ばすと決めてかかってもよいと思います。ただ、9割取りたい人は飛ばしすぎるとそれ以外全問正解しても9割乗らなくなるので、頑張りましょう(笑)

玉手箱はSPIより時間かかって、本1周で1週間+練習企業での受験ってかんじですな

③TG-WEB

・概要

クソテストがよォ!!!!!!!!!!!

あ、ごめんなさい。あまりに嫌いすぎていきなり罵倒から入ってしまいました。遭遇頻度は少ないですが、正直ウェブテスト界最低最悪のテストです(最近は家にいても不正受験が検知できるシステムが開発されたせいで数を増やしているようです。なんておぞましい)。先述の二つはあくまで既知の問題をどれだけ正確に早く解けるかというような趣旨のテストでしたが、TG-WEBは、形式にもよりますが難しくて一見答えがよくわからない問題を出してくるテストです。そのため対策している人とそうでない人の差がはっきり出ます。

TG-WEBの形式に関してはWEB受験型とテストセンター型がありますが後者はほとんど遭遇しませんし、玉手箱とSPIの対策をしておけば解けます。問題はWEB受験型です。WEB受験型にも旧型と新型の2種類あって、こちらも後者に関してはそんなに対策いらないです。問題は前者。最も遭遇率が高い、先述の「難しくて一見答えがよくわからない問題を出してくるテスト」です。なので下記ではこの旧型試験の対策について書いています。まあその分ボーダーも低いことが多いのですが(戦コンはそんなことありません。ざーんねん)。言語計数英語の三科目があり、特に難しいのは計数です。頭の体操的な問題が多く出ますが、パターンがかなり少なく、覚えれば解けます。ほかは例の如く対策しても…なアレ。またこのテストでは純粋な正当数を計測しています。

・対策

この本を使いましょう。

マジでパターンを覚えるしかないので、覚えるまで、やろうね!

ちなみに時間がある人はこの後のおまけで紹介する判断推理の本をやっておくと、TG-WEBの難しい版みたいな問題に触れられるのでシナジーがあってGOODです(めっちゃ重いので気が向いたら、もしくは独自テストで判断推理課されるならやろう)

個人の頑張りにもよりますが、これも1週間あれば対策としては十分でしょう。

④おまけ

ここからはおまけコーナーです。独自テストや僕の思い出に残ってるテストを紹介します。

・独自テスト(判断推理、GMAT系)

戦コン外銀お得意の独自テストですね。こんなの作ってる暇あったら仕事しろ、と言いたくなります。これらの業界の独自テストでは判断推理やGMATの問題に酷似したものが出題されます。とはいえ近年の戦コン外銀人気が高まって受験者数が増えるにつれ、採点が面倒くさくなってきたのか多くのファームが外部企業が提供する適性検査に切りかえ始めています(最近だとベインが玉手箱に切り替えましたね)。僕はカーニーのしか受けたことないです。対策本としては下記の2冊をどうぞ。

・独自テスト(何のテストなのかよく分からない系)

主に外資系消費財メーカーで見られるような独自テストです。本当に何を計られているのか分からない。コンサルだとマッキンゼーのテストもこの部類です。難しくはないのでその後の選考で勝ち残れるレベルの人であればまず間違いなく落ちることは無いでしょうが、心配であれば〇〇 Testみたいに検索すると海外の親切な人がテストについて解説してくれているページが出てきます(出てきていいんか?)

・TAL

適性検査というかただのパーソナリティ検査なんですが、巷ではサイコパス検査とか言われてるらしいですね。選択式の質問回答と図形の配置課題からなんらかをおしはかるという謎のテストです。1回しか受けたこと無いのですが、どうやらセオリーというか普通の人はこうするだろうというものがあるようで、僕の回答があまりにそれと異なりすぎて記憶に残っています。一般的な回答と僕の芸術的な回答はまとめてこの下に貼っておきます。

・一般的な回答(画像は就活の教科書様からお借りしています。記事はこちら)

なるほど、最初から書いてある図形を体に見立てているんですね。確かに仕事に対するポジティブな姿勢が見て取れます。

・僕の回答

ワーオ!なんて独創的!文句なしで0点です!!!!

「入社後に仕事をしている自分」というテーマに合わせてパソコンを使ったデスクワークの場面を作ってみました。そして注目すべきは左上の時計!12:25頃を指しています!昼であれば昼休み返上で、夜であれば終電後の残業という、どちらにせよアウトな状況で、彼はこんなにも楽しそうに働いています(心なしか顔色が悪そうですが…)。きっとこれを見た採用担当も涙を流して僕を通過させるでしょうね。

……一週間後にしっかりお祈りメールが来ました。

・デザイン思考テスト

運営企業の営業が上手すぎるからか、近年様々な企業で導入され始めているテスト(これ意味ある?)。たまに選考フローの適性検査がデザイン思考テストにおきかわった別ルートを用意している企業もあります。最近だとADLがやってました。虚無テストの代表格なのであまり多くは語りませんが、ちょっとアドバイスを。まずアイディアを出す創造セッションではWhoとWhenをまずしっかり合わせることを意識してください。そうするとシチュエーションそのものや考え出したニーズの現実性が高まって解決法が難産になりにくいですし、評価も高くなります。あとアイディアは8~10個くらい出せれば十分です。評価セッションでは自分の意見ではなく、あくまで世間一般、あるいはその企業を受けている他の人はこう考えるだろうなという意見を評価に反映させることを意識してください。採点基準がそんな感じなので。

たるいけどがんばって。もし要望があればもっとちゃんと解説します。あとデザイン思考テストで高得点取ると入店できるラウンジ?ってどこにあるか知ってる人いますか。ちょっとだけ気になるので良ければ連れてってください

コンサル志望の人向け対策優先度

ここからはコンサル志望の人向けの対策優先度を書きます。まあ他の業界見てる人も似たような感じで優先度を考えて対策してほしいので、チラっとみてってくださいな

とりあえずコンサル志望者の対策優先度としては、

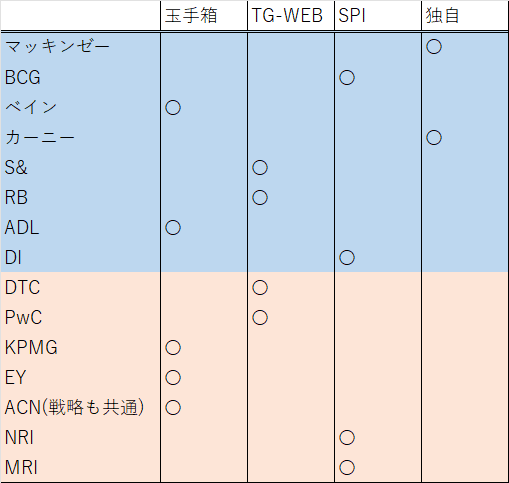

玉手箱≧TG-WEB>SPI>独自形式と言った具合です。下図を見てください。

これは代表的なコンサル各社が何のテストを課しているかまとめた図なんですが(間違ってたらごめんぬ)、まあぱっと見だと各社バラバラなので結局全部やらなきゃいけないじゃん、と思うことでしょう。しかし個人的には難易度や受けなければならない回数などの観点で、優先度に差をつけるべきだと思います。下記で説明していきますね。

玉手箱が第一優先なのは、ボーダーが非常に高いこと(特に戦コン)、毎回受け直さなければならないことが理由です。前者に関しては戦コン(ベイン・ADL)における玉手箱のボーダーは計数に限って言うと恐らく9割5分なので、早めに対策をして練習企業での受験回数をこなしたいということです。後者に関しては、基本的にweb版であるため使いまわしが出来ず一発勝負になるため、練習企業でよかったものを使いまわすSPIなどよりも優先度が高いということです。

TG-WEBが第二優先なのは、対策必須の問題が出ることが理由です。まあでもパターン少ないので点数はそんなにブレないですし、ボーダーも玉手箱よりはマシなのでこの位置です。一回受けたら勝手に使いまわされる企業も多いので直前にガッと詰めて一回だけ高得点取る感じでよいです。選考タイミングや志望度で玉手箱と同レベルの優先度になりうるかなという印象です。

SPIが第三優先なのは、問題が簡単であること、コンサルではテストセンターで受験させられることが多いので使いまわせることが理由です。そもそも高得点取りやすくて、何度も練習してよさげな奴提出できるんだからねぇ…比較的イージーよね。コロナも収まって余計テスセン増えるのでまあこんなもんでしょう。

独自テストが第四優先なのはコスパが悪すぎることと対策が必要ない場合が多いことが理由です。以上。

いろいろ書きましたが結局志望度とかにもよるので、コンサル全志望!みたいな人向けだと思ってね。例えばベインもADLも受けないなら玉手箱やったら損でしょ?そういうことです。日系企業受ける人は玉手箱とTG-WEBの間にSPIが挟まってくるかなあって感じです。TGあんまり見ない気がするしボーダーも低いしね。TGはなんか「俺、つええから卍」みたいな企業が採用してるイメージありますね、しらんけど(偏見)

大体ES締め切りラッシュのひと月前くらいから対策すれば余裕で間に合う印象です。1日1時間とかでいいよ。そんなに根詰めないでね

あとがき

ということで今回は適性検査を見ていきました。僕の主観モリモリの記事でしたが、この実力になるためには何すればいいんだろう、という質問には実体験を参考にかなり答えられていそうな気がします。なんか質問あったら何らかの手段で聞いてください(適当)

後今回はネタ少な目だったので読んでいて疲れたかもしれません、読んでくれた人ありがとう(そこ読みやすかったとか言わない)。次回はグループディスカッションについてでも書こうかなあ。

ほな、ばいなら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?