クレデンザ1926×78rpmの邂逅 #44~"日本オペラ界の功労者" マンフレート・グルリットのワーグナー『タンホイザー』、そして超特大の「おまけ」

(この記事は2021年1月8日、私がクレデンザ蓄音機を手に入れる直前にM.グルリットの78rpmを電気的(テクニクスのSL-1200 MK4にSP用カートリッジを装着させて)再生した【ターンテーブル動画】とグルリットについて記した記事を再構成し、動画もクレデンザで再生したものに差し替えたものである。)

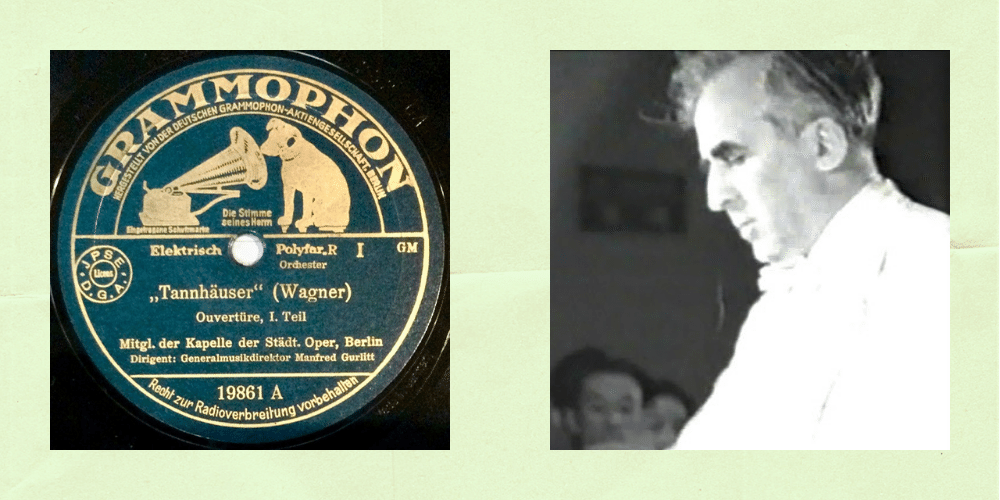

キャッチなデザインの収納袋に収められたドイツ・グラモフォン盤2枚組組78rpm。

マンフレート・グルリットがベルリン・シュターツカペレ(ベルリン国立歌劇場管弦楽団)を指揮したワーグナーの歌劇『タンホイザー』序曲。ドイツ・グラモフォン盤2枚組。

本日4月29日がグルリットの命日ということで、彼について綴り、彼が残した78rpmをご紹介する。

グルリットの名前は、これまでも様々な78rpmで目にしてきた。それは当時のオペラ歌手が、彼が指揮するベルリン・シュターツカペレをバックにアリアなどを歌っている盤だ。ロッテ・レーマンの78rpmにも、彼の名前がクレジットされているものがある。

マンフレート・グルリット

マンフレート・グルリット(Manfred Gurlitt, 1890年9月6日 – 1972年4月29日)は、裕福な美術商フリット・グルリットを父にベルリンで誕生した。

歌劇『ヘンゼルとグレーテル』で知られ、ワーグナーの助手であったエンゲルベルト・フンパーディンクに作曲を学んでいる。

そして、ワーグナーの権威であったカール・ムックに指揮を学んでいる。

そういう点ではグルリットはワーグナーの血を受け継いでいる音楽家とも言える。

時代的にはアルバン・ベルクと近く、偶然だがグルリットの作曲したオペラにも『ヴォツェック』がある。しかし、その作風はベルクやシェーンベルクより、R.シュトラウスやヒンデミットに近いものだったらしい。

指揮者としては1911-12のエッセンを皮切りに、アウクスブルク、ブレーメンの指揮者と順調に昇格し、ブレーメンではカペルマイスター(第一指揮者)に就任、そして1924年、エーリヒ・クライバーが総監督の地位にあったベルリン国立歌劇場の音楽監督、つまりナンバー2の地位まで登りつめた。

しかし、ナチス時代になると彼の作品は「退廃芸術」という烙印を押されることになる。

するとグルリットは、ナチスの意に反しない音楽を作曲することを誓い、しかも父方の祖母がユダヤ系であったにもかかわらず、保身のためか、あるいは政治に興味や関心がなかったためか、1933年5月1日になんとナチスに入党してしまう。戸籍上も父フリットの子ではなくなる、という周到さであった。

日本へ

だが結局それも徒労に終わり、 グルリットは1937年5月3日、裁判所命令により党から追放された。

グルリットは、当時彼のもとに届いていた東京音楽学校(現東京藝術大学)の講師就任に応えようとドイツからの逃亡を試みたが、ナチスに阻止されていた。

1939年、近衛秀麿の求めに応じ、やっとのことで日本行きがかない、5月23日に3人目の妻と共に横浜港に到着した。

そして東京音楽学校常勤講師となり、中央交響楽団(現東京フィルハーモニー交響楽団)で指揮も行うようになり、常任指揮者となった。

現在の東フィルもそうだが、中央交響楽団はオペラのピットに入ることも多く、グルリットは1941年には藤原義江歌劇団の常任指揮者にも就任した。

戦後になると1951年に設立された二期会の指導にもあたった。

1972年4月29日、東京で永眠。81歳だった。

グルリットが日本に残したもの

数奇な運命である。

しかし、グルリットが日本のオペラ芸術発展のための礎を作った大功労者である、ということは間違いない。

本場ベルリン仕込みのオペラ上演を、伝統のない日本に持ち込み、歌手はじめ多くのオペラ関係者を育て上げたと言っていいだろう。

それの証拠として、グルリットが日本初演を行ったオペラを挙げてみよう。

モーツァルト『後宮からの誘拐」『ドン・ジョヴァンニ』『魔笛』

ベートーヴェン『フィデリオ』

トマ『ミニョン』

ワーグナ『タンホイザー』『ローエングリン』『ニュルンベルクのマイスタージンガー』

ヴェルディ『アイーダ』『オテロ』『ファルスタッフ』

ムソルグスキー『ボリス・ゴドゥノフ』

チャイコフスキー『エフゲニ・オネーギン』

マスネ『ウェルテル』

R.シュトラウス『サロメ』『ばらの騎士』

どうだろう?

「グルリット以前、日本ではオペラなど上演されていなかったのでは?」と見紛うほどの実績ではないだろうか?

天のグルリットの目には、今の初台「オペラシティ」はどんな風に映っているだろうか?

【ターンテーブル動画】

1947年7月12日、藤原歌劇団第23回公演として行われたワーグナーの歌劇『タンホイザー』の日本全曲初演。会場は帝国劇場。

タイトル・ロールはもちろん藤原義江、オーケストラは東宝交響楽団(現東京フィルハーモニー交響楽団)、演出は近衛秀麿、そして指揮はマンフレート・グルリット。

そのグルリットがベルリン時代にレコーディングした(あまり使いたくない言葉だが、その通りなので敢えて使う)「本場」の『タンホイザー』序曲。凄い!

おまけ

先にこの78rpmが2枚組と記したが、『タンホイザー』序曲は3面で事足りており、4面目には同じく『タンホイザー』よりお馴染みの『入場大行進曲』が収められている。

手に入れた当時は、同じくグルリットが指揮したものだと思い込んでいたが、よくよくレーベルを見るとオーケストラはベルリン・シュターツカペレで同じだが、指揮者の名前は違っていた。

何とハンス・クナッパーツブッシュが指揮しているのだ!

録音が1928年とされている演奏だが、現在CDで復刻されているこの曲はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団となっている。

手元にそのCDがないので確認できなかったが、果たしてシュターツカペレとフィルハーモニー、どちらが正しいのか?それとも別テイクなのか?(恐らくその可能性は極めて低い)

なお、東京藝術大学音楽学部のアーカイブには、グルリットの資料(手紙や日記、亡命関係の書類、関わった演奏会のプログラムなど)のコピー(原本は1989年にドイツ・ハンブルク州立大学図書館に寄贈されているとのこと)が保存されている。

詳しくは http://archive.geidai.ac.jp/13608 をご覧いただきたい。

ではグルリットの『序曲』に加え、クナッパーツブッシュの『入場大行進曲』も併せてドーン!!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?