LIVE A LIVEをプレイしました

はじめに

このゲームは1994年にSFCで発売されたRPGのHD-2Dリマスターであるが、私はオリジナル版をプレイしていないため、オリジナル版との違いなどはあまりわかっていない。ただ、ゲームのストーリーについては30年前の作品ということで、ネタバレなどの配慮はないことに留意いただきたい。

HD機によるグラフィックと音楽の向上、そして主要キャラに声がついたことで、表現力が上がりよりゲームに対する没入感が味わえるようになっていると思う(小泉進次郎並の構文)

下村陽子ファンおじさんとしても今回の楽曲群のリマスターに関してもニッコリです。

そう思うとオクトラってパラダイムシフトを起こした作品だなあ…

先に結論から述べると、7480円という価格設定は賛否両論あれども、ゲームとしては非常に遊びやすく、私のようにSFC時代に手を出してなかった人にこそ「30年前に考えられたゲーム」がどんなものだったかを知ることができる良い作品だと思うし、買って損はないと思う。各種隠し要素も昔のSFCのRPGらしく、ヒントがほとんどない、もしくはノーヒントであるものが多く、各ストーリークリア後にはじめて攻略情報を見て「こんなものがあったのか」と再度プレイするのもまた一興だと思う。リマスター版には目立った不具合もなく、イベントスキップ機能やTips表示、UI改善や装備アイテム持ち越しの緩和など、SFCのオリジナル版に比べて遊びやすさの面でも良くなっているようです。

ゲームシステムについて

このゲームは7x7のフィールドを自由に移動したり向きを変えたりしながら「いかに相手に技を通し、相手から技をもらわないか」を理解して戦うゲームだと思っている。バトルシステムについては、過去に「RTA in Japan 2020」の「幕末編100人斬りRTA」を見ており、多少なり前提知識があったため、ふわっとした理解でもあまり困ることがなくプレイできたし、一部のボスを除けば全体的な難易度は低いと感じた。

また、遊びやすさの面でいえば、HD-2Dリマスターで「奥行感」が出たおかげでオリジナル版より多少奥行きをとらえるのが難しくなっているものの、敵や味方の行動ゲージや状態異常、各種技の属性がすべて可視化されているおかげで、相当やりやすくなっていると感じた。

あとでオリジナル版の各動画を見ると、仕様をしっかり理解してプレイされてる人たちへの敬意が湧いた。なんで行動がわかるのってなる。

最後の展開を見越して、一部ストーリーでは稼ぎ作業をすると攻略が楽になる面もあるが、基本的に目的に向かってゲームを進めていれば十分なくらいには育成ができるし、逆に言えば育成要素がない「SF編」や、レベル成長がなく敵の技を覚えつつ純粋に戦闘をする「現代編」といったものも、SFC時代の限られたゲーム容量の中でいかに差別化するかといった工夫が感じられて良かった。

初心者的に使いやすかったキャラ

このゲームは最終的に7人の主人公キャラを主に使っていくことになるのだが、(敵の技を覚えるといった工夫が必要なものの)どのキャラもちゃんと使えるところがあるので、全員を満遍なく使う方がゲームを楽しめると思う。

敢えて挙げるとすれば、強さのわかりやすい下記3キャラだと思う。

1)心山拳老師(レイ・クウゴ) from功夫編

功夫編は3人の弟子から一人を伝承者として選ぶことになるのだが、個人的にレイ・クウゴは本当に使いやすいと思う。待機時間があるものの最終編で圧倒的な汎用性を誇る画面全体攻撃と、待ち時間なしの特大威力攻撃も備えており「特に何も考えなくてもとりあえず大技を撃ってればなんとかなる」みたいな運用ができるキャラだと思う。他ふたりの弟子は継承してないのでよくわからないけど、最終編でも彼女をメインに選んで攻略したくらい。

2)高原日勝 from現代編

ネットでは「知力25(25が初期値、そこから一切成長しない)」とネタにされがちで、CV.関智一氏があまりにも合いすぎる「脳筋」キャラであるが、個人的にはラーニングで覚える「通打」のデバフ性能が頭一つ抜けているので、火力を出すというよりは、火力キャラの補助と高い耐久性能で前線を貼るキャラとしてめちゃくちゃ優秀だと思う。回転技の浴びせ蹴りも使えるし、いざとなれば火力技も備えてはいるが、最後のほうはほとんど「通打」の連打で、そこからレイや後述のサンダウン・キッドに繋げていた。

3)サンダウン・キッド from西部編

CV.大塚明夫氏のアンセム渋いボイスが特徴的な西部のガンマン、本編だと育成要素がほぼないため、ただの撃たれ弱いおっさんという感じではあったが、レベルがある程度上がるとバ火力超連射を得ることができる。とはいえ撃たれ弱いのは変わらないので、高原タンクを利用することで活きるキャラではあるが。

ストーリーについて

時間も場所も異なる7つのストーリー。「原始」「功夫」「幕末」「西部」「現代」「近未来」「SF」、そしてその後展開される「中世」と、どれも個性的なキャラクターが活躍し、同じバトルシステムを持ちながらも決して没個性なストーリーにならないため、どれも面白かった。

各々のストーリーをつらつらと紹介するのも陳腐な気がするので(そもそも流行りもののゲームのN番煎じの文章を書く時点で陳腐とか言わない)、ゲームを通じて個人的に感じたことを、好きなストーリーを挙げながら書こうと思う。

なお、私のプレイ順は下記の流れ

「西部編」→「SF編」→「功夫編」→「現代編」→「原始編」→「近未来編」→「幕末編」→「中世編」

その後、原始編をやりなおして最終編でクリア

個人的に好きなストーリー「SF編」

惑星間航行が一般化した時代、地球に戻る宇宙船の中で生み出されたまんまるロボット「キューブ」の視点で、宇宙船内で次々と発生する事件の正体を探るストーリー。このストーリーで好きなところは、キューブ自体は無垢な機械で、周りの人間の営みを「見聞きする」ことに徹していることで、人間たちの自分勝手さや、最終的に人間たちに反旗を翻した宇宙船の制御AI「OD-10」たちに対しフラットなものの見方をできるというところ。戦闘もミニゲームをしなければ「ラスボスの一戦闘」のみで、話を見ることにフォーカスを置いているように思う。

船内で起こる事件と、それに呼応するかの如く悪くなりゆく船内の人間関係。SF編のサブタイトルは「機心」だが、この話に渦巻くのは「疑心」だ。過去の経験からロボットを嫌う「伍長」、痴情のもつれで船内に不和をもたらく「レイチェル」「カーク」「ヒューイ」、そして有事にもかかわらず部屋から出てくることがない役立たずの「船長」

「地球に帰る」というミッションを遂行するために一丸となって動かなければならないのに、任務と関係ないところで人は歪み合い、たがいに憎み合う。宇宙船の制御AIはそんな人間たちの自分勝手な営みに見切りをつけ、調和を乱す人間を排除したほうが良いと決断した。実に機械的な判断だと思う。

ここでキューブは人間に対し反旗を翻すことだって、本来はできたはずだ。おそらく、キューブは人間の不完全さを理解していたにも関わらず、自身を生み出してくれた人間のやさしさに触れていたため、伍長に協力しAIに対して戦うことになった(と、私は感じた)。

制御AI「OD-10」とキューブの違いは、前者はただの「モノ(機能)」扱いの域を出なかったが、後者は「クルー」の一員として受け入れられていたところにあるのだろう。キューブには憎む動機がない。すべてが終わった後に、ロボット嫌いの伍長がキューブとわかりあうシーンがとにかくエモいし、その後の伍長のやっていることを知ると、人間って捨てたもんじゃねえなって思えるよね。

テーマの中心地「中世編」

LIVE A LIVEの独特な世界観の中でも、全シナリオをクリアした後に出る「中世編」は、実に王道らしい世界設定の「剣と魔法のRPG」である。昔のRPGらしく、主人公オルステッドは周囲にインタラクトするだけで、自分から言葉を発することなく、プレイヤーの指令で淡々と動く「ゲームの主人公」然としている。

武闘大会に優勝し、王国の姫との契りを交わし、姫が魔王にさらわれ、仲間とともに助けに行く…という王道の展開の中で、いくつかの違和感に襲われる。

先ずは、魔王を倒したことで英雄となった「勇者」の存在だ。民に勇者と呼ばれるハッシュは、彼を頼る人間、無条件にもてはやす人間の自分勝手さに辟易し、厭世の生活を送っていた。

ルクレチアの街の民はオルステッドが話しかけても一様に同じ反応を見せ(いかにも王道RPGのNPCそのもののふるまいを見せる)、HD-2Dで解像度が上がったことで、より違和感を覚えるようになっている(気がする)

「人間の自分勝手さにうんざりし、人間を信じられない」勇者ハッシュはかつての仲間、僧侶ウラヌスの説得もあり自らの矜持の保持だけを理由に魔王山に赴き魔王を打倒したのだが、打倒したそれはかつて自らが刃を交えた魔王とはかけ離れた弱さのもので、魔王ではないと言う。病魔に侵されていたハッシュはそこで命を失い、山の崩壊とともにオルステッドの相棒ストレイボウも道を阻まれ別れることとなる。その後のシーンに大いなる違和感を覚えながら。。。

違和感のあるカットシーンを経て、オルステッドは城内に現れた黒い影を打倒する。それが国王であったことで周囲の評価が一転、ハッシュやストレイボウがいないからという理由もこじつけられ、オルステッドは「魔王」扱いされてしまい、オルステッドの潔白を主張するウラヌスも「魔王の仲間」扱いされ、拷問され処刑されることになる。かつてハッシュが人間を信じなくなる「人とは自分勝手である」ことがオルステッド自身にも降りかかり、人間不信になろうとしているところに、ウラヌスは「信じてくれる人間が一人でもいればいい」と人を信じることの大事さを説き、命を引き換えにオルステッドを解放し、オルステッドは信じてくれる者「姫」を救いに魔王山に再度向かうことになる。

ここからがシェア禁止区間です

落盤していた魔王山の山頂までの道はなぜか開けていて、その奥で出会ったのは、別れたかつての仲間ストレイボウ。ここで中世編における人間ドラマの根幹が明かされる。「常に二番手」のストレイボウがオルステッドに抱いていた黒い感情は年々増していき、ルクレチアで一番の証である「姫」を獲得できなかったことで、彼は完全にオルステッドに対する嫉妬や憎悪に吞まれてしまった。一連のやり取りを聞いてプレイヤー(オルステッド)はこう思っただろう「いや、そんな自分勝手なこと言われても…」オルステッドは、いつも強く正しくあろうとした。それだけなのに…。

そんな思いをよそに、憎悪が最大限となったストレイボウは、かの名台詞

「あの世で俺に詫び続けろ オルステッドーーーーッ!!」

を叫びオルステッドに襲い掛かる。これがFF4のセシル役の程嶋しづマ氏がやってるのがめっちゃいいよね。カイン側をセシルの人がやる。

これ、何が悲しいかって、魔王になったストレイボウがふつうに弱いんですよね。(普通に道中逃げずに戦い続けていたら、オルステッドがストレイボウに負ける要素がほとんどない)

ストレイボウを打倒したオルステッド。ウラヌスの遺言を守り「信じます」と言ってくれた姫を信じて危険な道中を経て、ようやく会えたところで、姫から出てきたのは拒絶の言葉。そして、「ストレイボウは真っ先に助けに来てくれた!」とオルステッドを非難し、挙げ句の果てに彼女は自刃により果てる。信じますと言ってくれた人間でさえ、自分勝手な解釈をして他人を理解することも、わかりあう隙も与えない姿を見たオルステッドは、今まで決して開かなかった口を開く。

「自分勝手な人間なんて、いないほうが良い」と、オルステッドはプレイヤーの手を離れ、自らが魔王になることを宣言し、中世編は幕引きとなる。

こんなひどい話ある?というのが感想で、その感想を持つことが製作者の狙いであるのだろう。ゲームのプレイ時間の都合上、アリシア姫が一番に助けに来てくれたストレイボウになびき、急にオルステッドを振ったような感じになっているが、実際のゲーム内世界の経過時間でいえば、ストレイボウが姫の救出に来てから魔王山の往復分以上の時間が経っているともとれるし、彼女はあくまでもストレイボウの策に嵌められてだまされたある種の被害者でもあるので、「このクソ女が」とはならなかった(自刃する時点でストレイボウがアリシアに相当な憐憫の感情を入れ込むことに成功しているはずなので)。要するにストレイボウが全部悪い。あの世で詫び続けるのはお前の方だよ。

ストレイボウが悪い、群衆はその人の本質を知ろうとしないといった点は除外すると、このストーリーでは「無自覚な強者性」が他者の闇を増幅させてしまうという悲劇を生み出している。常に正しく強くあることは、他者から見れば疎ましいことなのかもしれない。強者側から見れば「大きなお世話」ではあるのだけれど。

おそらく、二番手にもなれない私のような一般群衆にひとりから見ればその人の強者性なんてどうでも良いから、表層的なところにしか目がいかないのだろうけど、一番になりたいと強烈に願い猛烈に努力を重ねた人間が一番になれないということほど辛いことはないのだろう。理解はするが全く共感はできない。人類は皆弱者なのだから。

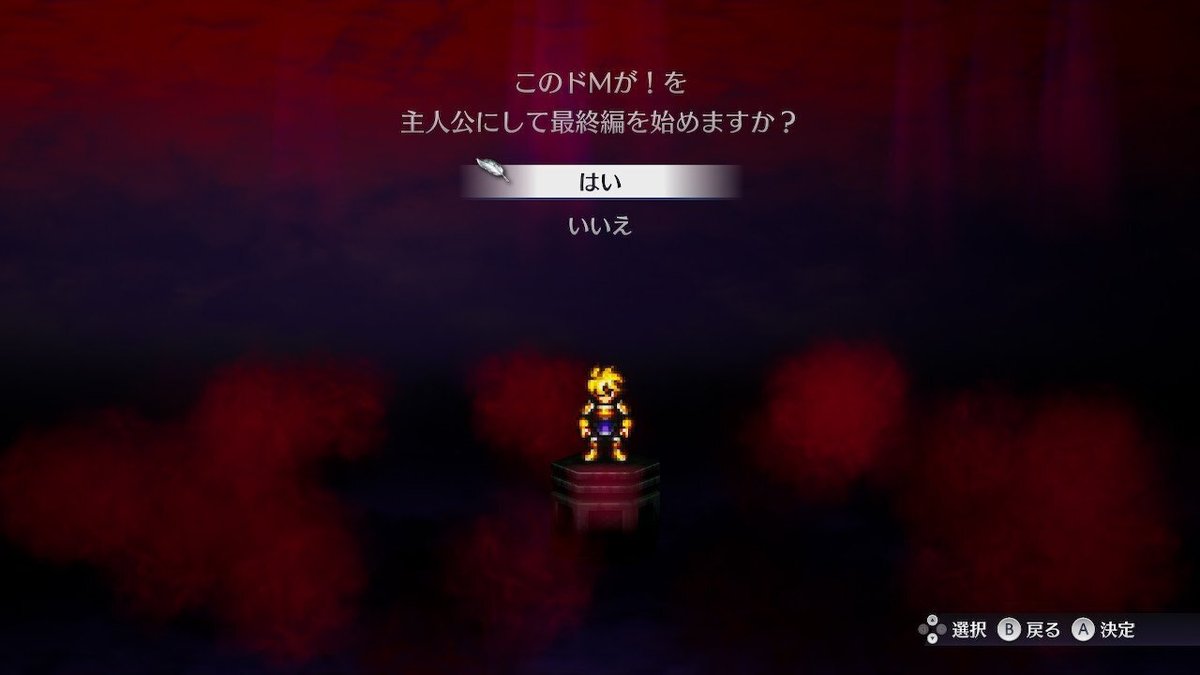

清算フェーズ「最終編」

魔王にかかわる部位がシェア禁止です

LIVE A LIVEの一通りのストーリーを終えたあと、まずはオルステッドの無念を晴らしてあげたいと思った。各ストーリーのボス「オディオ」たちを使役し、主人公たちを逆に打倒するといった展開なのだが、これに関してはあんまり共感できる要素がなかった。「人間は愚か」であることを示すストーリーは正直言えば「SF編」が一番デカく、「西部編」はどちらかと言えば主人公サイドが自分勝手な人たちのせいで人生がめちゃくちゃにされてるし、「功夫編」「現代編」は悪意があるものの純粋な力を求めていただけであんまり人間がどうとかってなかったし、「原始編」はただの生物淘汰の話だし、「近未来編」はカルト的な要素が強いし、「幕末編」だってただの勢力の小競り合いだ。

「ラスボス側を操作できる」エンタメ性のほうが強く、展開としてもただただ虚無だった(だからこそ、このエンディングは「SAD END」なのだろう)

主人公がオルステッド以外の場合、オルステッドにより7人の主人公たちが人間が滅ぼされ廃墟となった中世の時代に召喚される。ストーリーは特になく、ハッシュの剣をもって魔王城を開け山頂に向かうだけだが、各キャラに対応する専用ダンジョンが用意されており、そのうち近未来編の主人公アキラのテレポートでのみ行くことができる「心のダンジョン」にて、中世編の人々の死後の様子を見ることができる。

多くの人間が、魔王と化したオルステッドにより命を奪われていることから、民衆や大臣は死後もオルステッドを魔王だと思っている一方、ストレイボウは自責の念を抱き、アリシアは憎しみにとらわれたオルステッドを救ってほしいと願っていることがわかる。後悔してももう遅いんですよ。。。

憎しみにとらわれ、異形の姿となった魔王オディオを倒すと、オルステッドを倒すかどうかを選択できる。この物語のテーマを考えると、オルステッド自身は何も悪くない(というか、受け取り手に問題があったことが最大の問題である)から、本来はオルステッドを屠ったところで何も変わらないはずなのだが、初見プレイ時はそれが理解できておらず、死に体のオルステッドをボコボコにしてNEVER ENDを出してしまった。こいつ何もわかってねえ。

その後、真エンディングまで行き着くことができたのだが、オルステッドも一応自分自身の刃で「憎しみ」に対しケリをつけることができたので、彼もきっと救われたのだろう。

この終わり方がオリジナル版と異なるようです

ゲームを通じて何を感じるか

「だれしも魔王になりえる事を…」

この作品では、人と人がわかり合えない、歪み合う、憎しみ合うといったことで「憎しみ」を増幅させた存在こそが、人を滅ぼす「魔王(比喩)」となりうることを伝えたいゲームだと思う。このゲームは割と性悪説的な観点で物語が組み立てられていて、人間は自分勝手で都合のいい存在であることが強調されており、中世編から最終編に向けて、わかり合うことを拒否した世界はこうもひどいものになるのかというのをゲーム内で表現していた。

このゲームをプレイして、改めて当時リリースされていたゲームを見て思ったのは、1994年当時に発売されていたFF6のような「ストーリーを楽しむ」ゲームではなく、「ストーリーを通じて何を感じ、考えるか」に重きを置いていること。

もちろん、単に考えさせるだけではなく、多くのストーリーは純粋に勧善懲悪モノとして「アツい」展開を楽しめるような話作りがされている(近未来編、功夫編etc.)

そのため、LIVE A LIVEのテーマは30年近い時を経たとしてもなお普遍的で、プレイした人には色あせない記憶になるのだろうと思うし、今の時代のHD-2Dリマスターの題材としても適切だと思えた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?