だったら壁にでも話してろよ

仕事ができない人と私の苦い経験

大学を卒業して今の会社(非自動車系の製造業)に新卒で入社してから10年以上が経つ。会社の規模としては、世間的には大企業と定義されるが、いわゆる何かしらのトップシェアを取っているような企業ではない。そのため、毎年入って来る新卒社員たちを見ていてもずば抜けてすごいと思わせるような人は正直いないし、年長の人でもこの人には敵わんなと思う人はほとんどいない。

新卒社員と10年も歳の差があると流石に本当に世代が違うなという意味でのジェネレーションギャップを感じるし、日々X(旧Twitter)に投稿される社会人経験の長い方のツイートにもいろいろと思うところが出てくる中年となっていた。

最近は「能力が低い」「仕事ができない」といったつぶやきが物議を醸すのだが、今まで関わってきて仕事ができないなこの人と思ったことは上の世代、下の世代問わずまあまあいるものだ。さっきから人のことをすごくないやら能力が低いやらと言ってじゃあお前はどうなんだいと言われたら、私にも同様の経験がある。

私ができない人というレッテルを貼られたのは大学4年生の頃だった。研究室配属で希望の研究室に入ることができず、かといって現状を打破するモチベーションに乏しい人生の中でもかなり悪い方向に進んでいた一年。研究の装置を共有しているM2の先輩が、私の同期の成績優秀者と一緒に裏でクズ呼ばわりしていたのも知っていた。クズ呼ばわりされていたことに関しては本当に返す言葉がなく(これは能力以外の話も含まれているため)、ちゃんと研究室には行くものの、特に結果を出せるようなことはなく、自分自身でも「できない」自覚が大いにあったし、それを何とかしようという気概も正直なかった。

そういった人間はどう扱えばいいのか。という問題の一つの解として、上記ポストでも指摘がある「できないから見放す」という選択は非常に合理的な選択だ。私の場合は大学院に進学することができず就職を決めたので、装置の鍵を管理するM2の先輩は私が装置を使うときには黙って同意し、長時間ちまちまと作業している私の近くで同じく自分の作業をするなり、暇でスマホをいじるなりしており、こちらに干渉することはなく作業が終わるまで待ってくれていた。おそらく先輩は「どうせあと数ヶ月の我慢だし」という気持ちもあって、目の前のできないやつをどうでもいいやつと思えたからこそほっといていてくれていたのだろう。

結局追いコンのときに至ってもまともに会話した覚えがなく、そのときに酔っていた他のM2の先輩に「〇〇だって許してくれてるはずだよ」と言われて、あ、やっぱ俺って許される人間ではないんだな〜と思ったのも記憶に残っている。

仕事ができない人との出会い

そして社会人6年目、私はかつての先輩と同じ状況に陥っていた。私の席の隣には、客観的に見ても能力が低く、そして現状を改善する気もない部下がいた。指定校推薦→MARCHの理系大学院をストレートで卒業し世間的には高学歴な彼は、社会人になってからの一切の学びを拒否していた。大学の専攻とは異なる分野ではあるものの、工学という広い分野で見たら共通項はいくらでもあるのに、何を教えようが頑なに身につけようとしないのである。もちろんその様子は近くにいる上長にも伝わっており、時折相談し上長から直接指導を入れてもらったりもしていた。それでも、上長から言われたそのときはちゃんとやろうとはするが、喉元過ぎれば何とやらで一向に伸びる気配がなかった。ちなみに彼の経歴を見れば、学校の勉強は勤勉にやっていたことは容易に想像できるだろうし、決して成績も悪くはなかったはずだ。ただ、彼は社会人になってまで勉強をするということが想像さえできてなかったのである。この経歴で就活を数十社落ちていることから、察して欲しい。

組織というのはその人の能力の有無などは見ず、基本的にどの部署に何人配属されているかという機械的な数値で物事を判断する。景気が良ければその部署には人員が割かれ、そうでなければ減らされるといった都合だ。当時の私は基本的には上司とツーマンセルを組むくらいに小規模な組織で、新人も数年に一度チームに組み込むか否かといった状態だった。上記の彼を育成するためにある程度体系立てて細かいステップを踏みつつ理論と実践を教えてきたつもりだが、彼は上記のとおり。放っておけば永遠にボーッと机に座り続けるし、ラボで一通りやり方を見せ、解説した上で実験を任せてみると、彼の同期から「アイツ装置の前で午前中ずっとボッ立ちでしたよ」と報告が上がってくる。そんな調子なので日々の進捗確認のスパンを30分間隔にまで落とし込んでいった結果、私の負荷が爆上げになった。メモを取らない、取ったところで要領を得ないから後で見直してもわからない(らしい)ので、こちらで手順書を整備して渡すとか、詳細は省くがこちらが努力できることはやったので、ボッ立ち状態は大分減ったが、それでも人が一人分増えたアウトプットは間違いなく出ていなかった。というよりむしろレビューへの工数が増えてしまった分、自身のアウトプットが落ちていたと思う。

「この状況、いつまで続くんだろうか」という気持ちがストレスを増幅させた。大学の研究室には決まった終わりがあるが、彼はいつまでこの部署に居るのかわからない。普段は全く飲まないお酒もこの時期だけはストロング缶500mlを煽りぶっ倒れるように寝るのが習慣化していた。次第に、「そもそも仕事をやろうとしない人間に何かをさせることが無駄」という結論に至り、冒頭にあったような「何も任せないこと」を徹底するようになった。指揮系統も上司→私→彼だったのを上司から直で指示を入れるようになり、上司も忙しいものだから基本的にはやり方を提示して放置し、いくら時間がかかろうが特に何も言わないといった立ち回りになった。

最終的には彼は郷里に帰りたいという理由で辞めていったが、正直に言うとこれ以上関わらなくて良くなったという安堵が私にはあった。その後も何人か「怪しい」タイプの人間が部署に入ってきたが、ダメなものはダメという割り切りが早くなってしまったおかげで、特にストレスになることはなかった(当時の課長はしょっちゅうそいつにブチギレてはいたが)

じゃあどうすれば

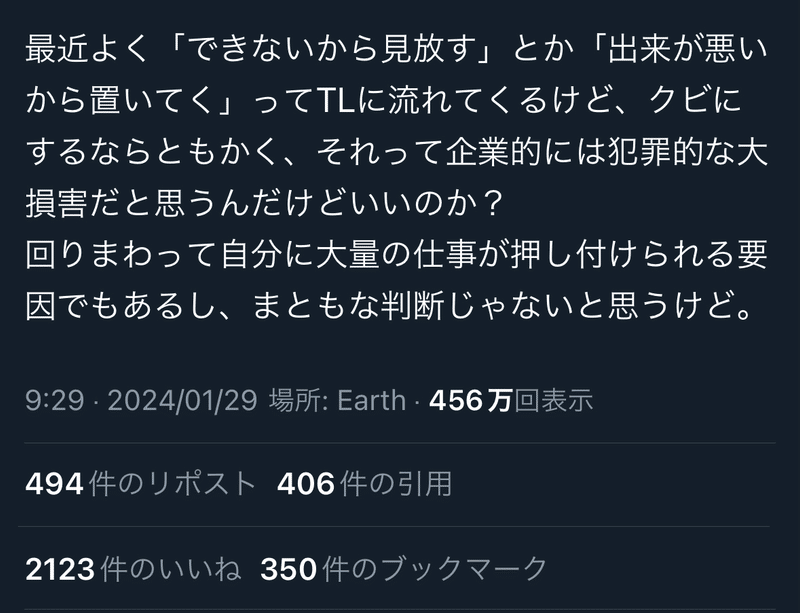

最近よく「できないから見放す」とか「出来が悪いから置いてく」ってTLに流れてくるけど、クビにするならともかく、それって企業的には犯罪的な大損害だと思うんだけどいいのか?

回りまわって自分に大量の仕事が押し付けられる要因でもあるし、まともな判断じゃないと思うけど。

実際のところこのツイートは正論で、労働人口が減る中で人を余らせるような組織運用をしている時点で非効率的で損であることは間違いない。ただ、そういった非効率な実態となっているのには必ず原因があり、大企業といえども各々の組織が小粒なものだと人を動かすこと自体が難しいと感じる。「無能なのはそいつじゃなくてマネジメントする側が無能」みたいなカウンターパンチを放ってくる人も見られるが、断言する。マネジメント側じゃなくて、そいつが無能である。求められる能力が発揮できてる人間がいる中でそいつだけが発揮できていない状況だとしたら。だ。上記の彼は少なくとも私の部署では戦力となる見込みがなかった。そうなると他の場を用意すべきなのだが、そのような人は部署の厄介払いにジョブローテ要因に選ばれて異動するものの、次の組織でもうまくいかない負のスパイラルになるケースが散見される。

彼含め、私が見てきた「放置したくなる人間」数名は全て大学院卒で、何故か自身はホワイトカラー労働しか受け入れようとしないことにも一定の特徴が見られる。現場のようなブルーカラーの仕事は単純作業なんで嫌ですみたいなことを平気で言ってくる。そのくせホワイトカラー仕事はできないというより、なんかパソコンをカタカタするのがホワイトカラーの仕事くらいの解像度しか持ち合わせていない。

別に私は自身が有能だと思ったことはないし、かつてそう思われたように無能である自覚がある。だからこそ足りないところを補おうと努力をするし、そうして10年間やってこれたと思っている。その人の有能無能は大した問題ではなく、その人自身が持っている問題について正しく現状把握が出来ており、それを解決しようとしているか。にかかっていると思う。紹介した彼はおそらく現状は正しく把握していたと思うが、開き直りの境地におり、何もしなくても会社に来さえさえすれば給料がもらえることを理解していたのだろう(これは正しい)

じゃあ結局どうすればいいのか?ひとつの現実解として、すぐに人を動かせるような組織にしていくしかないのだろうと思う。私を含め世の中の人の大部分は別に仕事第一に生きたい訳でもないので、自身が快適なところに落ち着けるまでできる限り早期に行き着く方が良い。今の日本企業だと追い出し部屋ができちゃいそうな気しかしないけど…

もうひとつの解としては、(格差を是としちゃうから良くはないんだけど)、給料にドラスティックな差をつけることだと思う。以前の記事でも書いたが、中国に赴任してたときにローカルスタッフの給与が人によって大きな差があり、その給与の大小に応じて業務負荷を割り振っていた。しかしながら、新卒一括採用の日本企業だとそもそも学卒と院卒が同じような仕事をして院卒が高い給料をもらうことになる("職能給"なので当たり前なのだが)。ただ、給料の上がり幅はいろいろと忖度があるせいで余程のことがない限り評価が横並びになっちゃうので、なんでコイツ俺より働いてないのに給料高いねんってなる(実際に彼の同期がそう言ってたので印象に残っている)

だからこそ伸び幅にはもっと差をつけるべきだと、個人的には思っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?