藤原辰史『分解の哲学――腐敗と発酵をめぐる思考』

青土社、2019年

現代社会では、人は何か有益なものを生み出し、成果をあげ、生産することに駆り立てられている。そしてそのような生産によって得た報酬をもとに、義務ででもあるかのように次から次へと消費することをやめられない。本書は、このような生産と消費の無限サイクルに、「分解」という概念によって遊びの余地を与えようとする思索の試みである。

落ち葉や糞尿、生物の死骸はやがて腐敗し、細菌によって分解され、栄養素として新たな価値を得る。このように廃棄物から新たな生や生産の糧を生み出す行為を、筆者は広く「分解」ととらえる。そしてこのような「分解」あるいは「分解者」の例を、ささやかな歴史的・文学的エピソードの中に探っていく。本書は、生態学の概念である「分解」をあえて広義に解釈することにより、生物学、文化人類学、歴史学文学といった学問の枠組みを超え、注目されてこなかったが決定的に重要な人間の営みに光を当てる。

自然界がサイクルとしての生態系によって機能しているのと同様、産業をベースとする人間社会もまた、生産と消費を媒介する分解によって平衡を保っている。ただし「循環」という体系的なモデルで解釈できるほど、分解と生産、生産と消費の区別は明確ではない。

そのような例として作者が取り上げるのが、幼稚園の創設者であるフレーベルが考案した積み木である。様々な基本的形態のパーツに還元され、それに基づいて構築される積み木は「分解」を体現している。そして、積み木には組み立てる喜びの背後に、組み立てられたものを突き崩す快感がある、と著者は看破する。積み木は破壊性と創造性をどうじに兼ね備えているのだ(108頁)。

この「分解」の概念が、本書が取り上げる事例を離れて、何らかの人間の営みを解釈することに役立つとするならば、それは何よりも芸術であろう。とりわけ20世紀初頭には「分解の芸術」と呼びうる動向が多数出現したように感じられる。

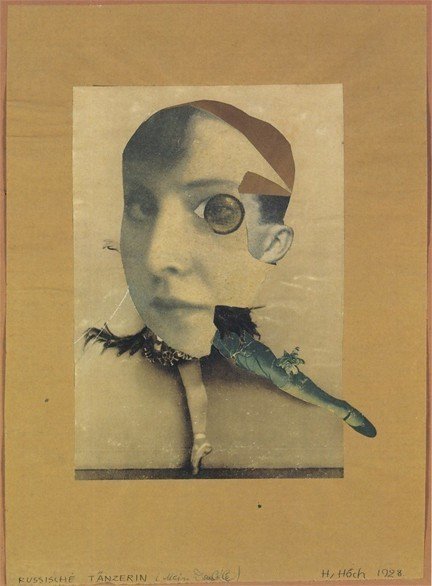

私はかねてより、あらゆるものの破壊を宣言したダダイズムほど、建設的なエネルギーに溢れた芸術運動はないと感じていた。例えば、印刷物を切り抜き、大きさも不揃いなまま断片を張り合わせて人間を描き出したハンナ・へーヒのコラージュ。また、ラウル・ハウスマンは、ネジや工具の断片から人間像を作り上げた。彼らの発想は戦争で腕や足を失い、義足や松葉杖で体の一部を補わざるを得なくなった人間が、身の回りで生きて生活をしていた事実と無関係ではないだろう。

あるいは、自分のあらゆる作品をメルツと名付け、街で拾ったゴミくずや切り抜きから、かくも繊細な調和なす作品を作り出したクルト・シュヴィッタース。彼は自宅を「メルツ・バウ」に改造し続け、戦争で破壊され、疎開のために点々としながらも「メルツ・バウ」を幾度も再建した。この破壊と創造という相反する志向が並存しているのは、ダダイストたちの芸術的営みが、実は「分解」だったからだ。

さらに考えてみれば、20世紀初頭の前衛芸術作品が両極端の性質を行き来し、ときに両立させていることも、この「分解」の概念が手掛かりになるかもしれない。対象を様々な視点から捉え、画面上で再構築するキュビズムは、分析的キュビズムであろうと、総合的キュビズムの段階にあろうとも、分析と総合を同時に行なっていると言える。カンディンスキーは「点・線・面」という絵画の諸要素を抽出しながらも、人間の知覚に訴えかける普遍的な法則を信じ、その法則に基づいて異なるジャンルを統合した「モニュメンタル」な芸術を求めていた。

これら「分解の芸術」に特徴的なのは、「分解」という行為の無目的性である。芸術家たちは、ひたすら自ら見出した課題を腑分けするために夢中で「分解」を行なう。この無目的性のために「分解の芸術」は、目的意識と因果関係によって世界を覆い尽くす生産と消費のシステムからの逸脱を可能にし、芸術という遊びの余地を作り出すのだ。分解の芸術家たちの姿は、著者が取り上げた、羞恥心を振り捨ててバタヤたちとともにクズ拾いという宝探しに夢中で興じる「屑拾いのマリア」の様子にとてもよく似ている。

歴史的的に見てみれば、「分解の芸術」は、過剰な生産と消費の帰結としての第一次世界大戦がもたらした大量破壊に対して、無目的な小さな破壊によって試みられた抵抗である、と言えるかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?