一年間走り続けたカード達との記憶

NRおじさんの前語り

2023年2月から始めたNR限定構築戦ですが、アッチャンは2023年12月をもって大会プレイヤーとしての活動を終了します。活動を始めて1年くらいですね。

この一年間は凄く楽しくて熱くて濃い一年だったので、死ぬまで熱中して遊んでいたいというのが本音です。しかし、来年の春に生まれてくる二人目の子や長男と将来遊戯王で遊ぶために、家庭の平和を維持するべく一旦大会から退こうと思います。

とは言えマスターデュエルを引退するわけではありませんので、NRJPだったりイベントや配信卓等にひょっこり現れてみなさんと熱い勝負を繰り広げられればと思っています。

大きい大会に向けてこれまで程構築に時間をかけることが難しくなったということですね。

今回のnoteのサムネ画像は、knoxさんにこの話をした時に友からの選別としてプレゼントしてくれたものです。

最高にカッチョイイです。マジでありがとうございます。

さて、NRにおけるアッチャンの代名詞と言えばもちろんヴェンデットなわけですが、今回は一年間を共に駆け抜けたヴェンデットの輝かしい栄光とその変遷を纏めようと思います。

とは言え、僕が初めてNRの大会に出場した第2回真佐杯(2月)から第6回真佐杯(6月)までのヴェンデットの構築に関しては以前まとめたものがあるので、今回はその後編という認識で見て頂ければと思います。

僕の自己満足記事ですが、NRのヴェンデットに興味がある方は一読いただくと面白いかもしれません。

前編に当たる記事のリンクを貼っておきます↓↓

第1回ぽん酢杯:優勝

ぽん酢杯という大会を覚えているプレイヤーはどれくらいいるのでしょうか。

この大会で最も記憶に残ったシーンは運営のミスによって対戦相手同士のデッキが公開されて大会がスタートしたところだと言えるでしょう。

そのため、主催のぽん酢さんの不手際を弄り続けると心に誓った人以外は忘れてる方も多く、NRプレイヤーは優しい人が多いのでほとんどの人は覚えていないだろうと思います(反語)。

ぽん酢杯は、NRにおいてこれまで実施されてこなかったサイドデッキ有り”BO3”の大会でした。

とは言え、採用されたレギュレーションはNo Richesであり、大会直前の改定で「暗闇」「閃光」のマジックミラーが禁止となっていたため、サイドデッキのうま味は少なくなっていたと言えます。今後はメタカードを開放してサイドデッキを最大限活用できるレギュレーションで開催していくとより競技性は高くなるのかなと思います。

実際参加してみてサイドチェンジすることによる戦略の幅に面白さを感じたので、第二回の開催を密かに希望しています。

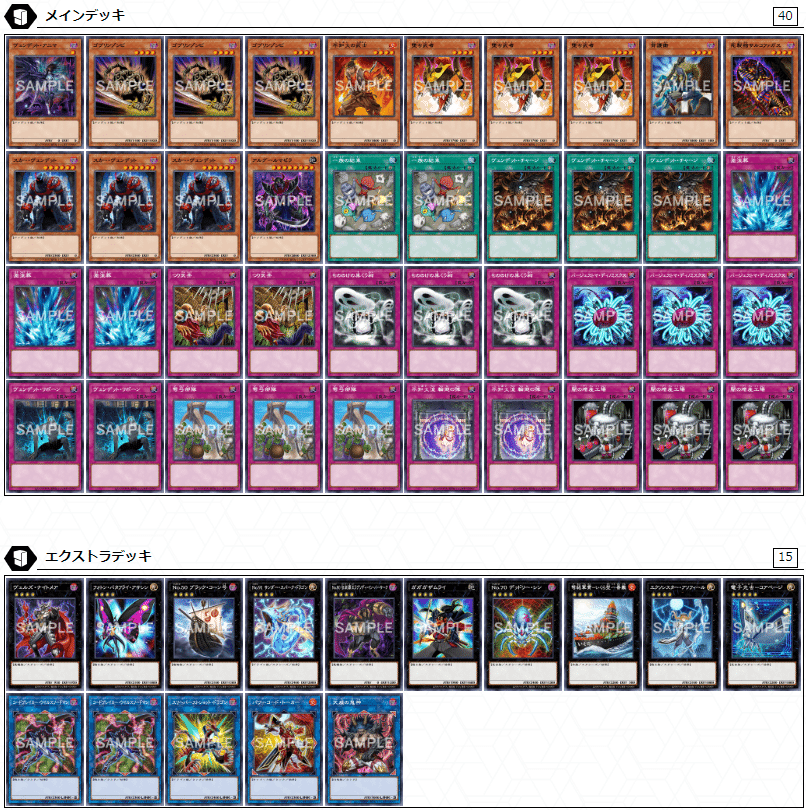

さて、僕が使用したデッキですが、もちろんヴェンデットです。

今大会では第6回真佐杯後に改定されたNo Richesを採用しているため、「不知火流才華の陣」、「リヴェンデット・バース」が禁止となり、「ヴェンデット・ヘルハウンド」が制限となりました。

そのため、第5回真佐杯で活躍した完全体制の付与スレイヤーで相手を完封する「才華型」の構築は使用不可能となりました。

改定前に活躍したもう一つの「魔神儀型」ですが、こちらもバースの禁止により初手でスレイヤーへの付与率がかなり低下する大打撃を受けました。

”もはやヴェンデットに残された道はないだろう”

誰もがそう思わずにはいられない、素晴らしい改定だっと思います。

しかし、何人かのNRプレイヤーはヴェンデットが不滅だと知っていました。

”しのびたると”さん、”mono”さんはヴェンデットを使いこなす猛者であり、これまで僕に多くのヒントと気付きを与えてくれました。

ゾンビが蔓延る世界を作るべく(?)三人でヴェンデットを研究する「アンブレラ社」を立ち上げ、日夜ヴェンデットが生き残る道を模索しました。

しかしバースの禁止はあまりにも痛く、他のどのテーマとドッキングした型を試しても初動率に満足がいかず、結果として魔神儀を採用した以前までの下位互換とも言えるデッキしか残された道はないのかと絶望しました。

そんな中、一人のNRプレイヤーが画期的なアイデアを思いつきます。

その名も「やくふぁん」さん。

彼は「ネフティス」を採用したヴェンデットの可能性を我々にもたらしました。

後は頼んだと言い残して去っていったやくふぁんさんの背中の大きさと言ったら、それはもうムキムキおじさんことゴドウィン長官と見間違うほどでした。

その後の研究もあり、「マンジュゴッド」+「ペンシル」の2枚初動から「フレスヴェイス」、「スレイヤー(ヘルハウンド付与)」、「鳳凰神(墓地に蘇生予約)」を揃えられる展開が可能なデッキに研ぎ澄まされていきました。

しかしぽん酢杯を優勝した時の構築を振り返ると、まだまだ粗削りで未完成な部分が多いです。

第一に、このデッキは魔神儀を引くことで強い展開が可能なのですが、逆に言えば魔神儀を引かなければかなり弱い盤面しか作ることができません。

魔神儀の枚数は最大で12枚のため、より引き込むためには手札を入れ替えるかデッキを絞るしかありません。

手札の儀式モンスターor儀式魔法を見せることで効果を発揮する魔神儀の性質上、捨てたカード次第で引いた魔神儀の効果を起動できないといった理由から、「EMポップアップ」のような手札を交換するカードの採用は難しいです。

そのため、デッキを40枚に収めることが今後の課題だと言えました。

この大会で優勝できた理由は、ひとえに引きが強かったからだと思います。

もちろん当時はこの構築が最善だと思ってはいましたが、この構築で事故を起こした場合、弱いのはデッキではなく構築に隙を残したプレイヤーだと思います。

デッキが厚い方がリソースは残るので、引きに自信がある方はこの構築の方が強いんですけどね。

第7回真佐杯:ベスト8

ぽん酢杯を受けて引き続き改良したネフティス型のヴェンデットを使用しましたが、結果はあえなくベスト8止まりとなりました。

敗因は恐らく初手の事故により何もできなかったことだと思うのですが、残念ながら当時使用した構築も対戦の記憶も残っていません。

ここまで真佐杯では何とか入賞に食らいついてはいたのですが、初めて表彰台を逃したことによるショックが大きかったのでしょうか(笑)

この時優勝したデッキは後に規制されることとなる「月光鉄獣」と呼ばれるデッキです。

これまでもちらほら見かけるデッキタイプではあったのですが、これまでとは一段違う次元の領域まで構築とプレイングの完成度を高めた”海老大判焼き”さんには最大限のリスペクトを抱きました。

月光鉄獣は豊富な手数でワンショットキルを狙っていくデッキですが、このようなデッキはかなり僕好みだったため、大会後すぐに使ってみてあまりの難易度に愕然としたことを覚えています。

第8回真佐杯:ベスト6

本大会で猛威を振るっていたカードは「マザースパイダー」という、一枚からワンショットキルを狙うことができるバカげたカードです。

マネキンキャットを使ってデッキから直接召喚する方法も模索されるほど強力なカードで、この時優勝したデッキは、後に「NRGS」というカテゴリが作成される、パワーカードとメタカードをこれでもかというほど詰め込んだ構築でした。

他に採用されていたカードとして、フリーチェーンで除外効果を持つ「ウートガルザ」を始めとした大型モンスターが湧き出てくる「王の舞台」や、墓地メタを行う「閃光の追放者」これら全てに破壊耐性を付与する「決戦のゴルゴンダ」等が挙げられます。

後の規制(2023年11月現在)では、マザースパイダーから出てくる「ベビースパイダー」が準制限(マザースパイダー単体では使い道がなくなったため実質禁止)、ウートガルザが禁止、閃光の追放者は禁止、決戦のゴルゴンダは禁止といった具合に、如何にイカれたパワーを持ったデッキだったかが分かります。

そんな環境でどうやってヴェンデットで優勝するか

当時のリミットのネフティス型ヴェンデットの最大値を先攻で叩き出せばNRGSにも勝つことは可能です。

しかし、バースの禁止により初動率(最低限の展開であるレヴハウンド付与からフレスヴェイスが出せるまでの最大値を含む)は大幅に低下しているのに対し、NRGSは引いたカードの全てが強力なため事故という概念が無いに等しいです。

そういった状況でNRGSを相手に先攻を取り、かつ最大値を出し続けるプランをトーナメントに持ち込むのは無理がありました。

また、同時期に追加された新弾によって墓地メタ、リソースが強化された「継承ノイド」もTier1の一角であり、こちらに対しても後攻からヴェンデットの付与展開を通すのは不可能に近いと考えられました。

その結果採用された型は、大会で初出となるヴェンデットの「罠型」でした。

NRGS、継承ノイドを仮想敵に構築しました。

先攻は付与スレイヤーor罠による妨害を目指します。

後攻ではウートガルザやノイドの罠を相手にスレイヤーの展開を通すことは難しいと判断し、1ターンスキップして増産+チャージによるエスケープで突破を狙うor激流葬、つり天井で盤面の逆転を狙うプランでした。

NRGSや継承ノイドに採用されている下級モンスターに刺さりがよく、舞台や罠を破壊できる点を評価し「ドラグマ・パニッシュメント」も採用しています。

引きが嚙み合っていれば優勝を狙うことは可能な構築だったと思いますが、やはり素引きの罠を頼りにした構築では限界があり、今大会も表彰台に届くことなく途中で敗退してしまいました。

第9回真佐杯:3位

第8回真佐杯後にNo Richesの改定が再び行われました。

どのデッキに採用しても力を発揮する「決戦のゴルゴンダ」、「ベビースパイダー(実質マザースパイダー)」が禁止となり、圧倒的な展開力でワンキルデッキの頂点に立った月鉄の重要なパーツである「月光香」が制限となりました。

2023年のNo Richesの改定はこれまでヴェンデットを中心に行われており、ここで初めてヴェンデットが規制対象から外れました。

結果を出すことのできなかった使い手を許してくれ、スレイヤー。

規制の結果NRGS、月鉄が弱体化し、継承ノイドの時代が来ると考えていました。

しかし、第9回真佐杯では新弾で追加された「クロック・ワーク・ナイト」を強く使えるデッキが優勝するとまで考えられる程ぶっ壊れたカードが登場し、環境に大きく影響を与えます。

効果を3つ内包した永続魔法ですが、その全てがイカれた効果を持っています。

③の効果を特に強く使うことができるデッキとして、「スクラップリサイクラー」を採用している聖遺物オルフェゴール、「惑星探査機」を採用しているNRGSに注目が集まりました。

対して継承ノイドはその核である「フェアーウェルカム・ラビュリンス」を①の効果で封殺されてしまうことから評価を下げる形となりました。

しかし、天敵である継承ノイドの影が薄れたことにより、ヴェンデットの立ち位置が若干良くなりました。

決戦のゴルゴンダが禁止となったことにより「ロード・オブ・ザ・レッド」が息を吹き返し、仮想敵がNRGSだけになったためです。

一方その頃NRJP(有志によって開催されているNR版の毎日CS)では”たまごの襲来”事件が起きており、「萩に猪」が準制限に緩和された「花札衛」が旋風を巻き起こしていました。

環境としてはNRGSに対して花札衛が若干有利に殴り合う中、ヴェンデットがどう戦っていくかがポイントになる大会となりました。

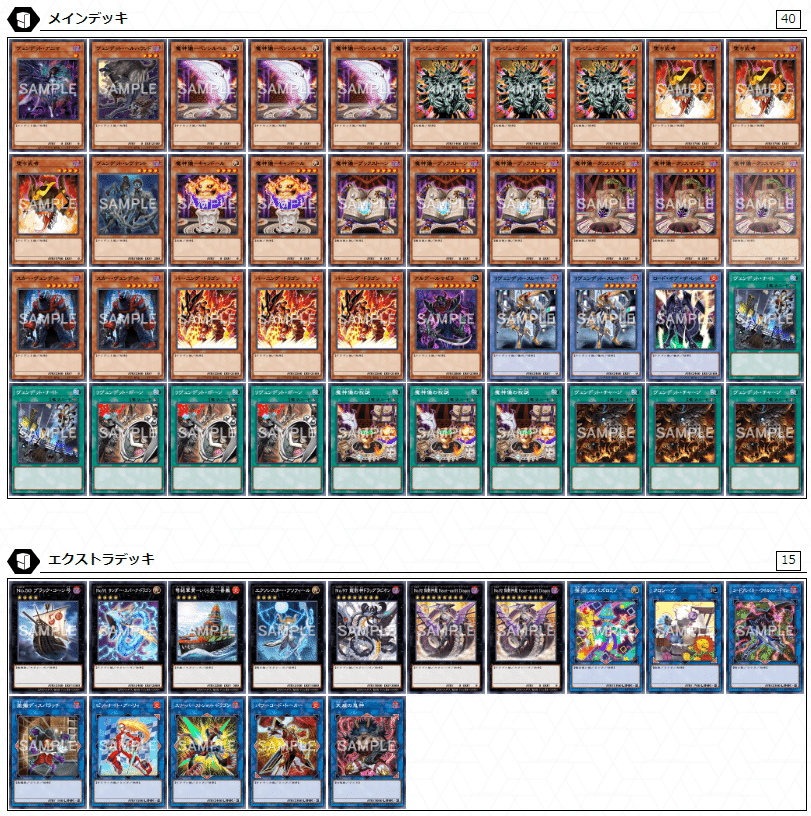

使用したのはレッドを搭載した、いわゆる魔神儀型です。

デッキとして儀式魔法やヴェンデットテーマの魔法カードをサーチすることができる点を考慮し、新弾で追加された「バーニング・ドラゴン」を採用しています。

魔神儀を強く使うには、「ペンシル」or「ブックス」からスタートして一度「祝誕」を墓地に送った後、墓地の祝誕の効果で場の魔神儀を入れ替えて再びサーチ効果を狙います。

ネフティス型では「祀り手」を儀式召喚することにより祝誕を墓地に送り2段階の儀式召喚を行っていました。

しかし、儀式モンスターの採用がスレイヤーとレッドのみでは祝誕を使用した儀式召喚を2回行うことはできません。

そのため、手札の祝誕を墓地に送ることで魔神儀のサーチ効果を2回使うプラントしてバニドラ2、ナイト3が採用されています。

また、この構築では新たに追加された汎用リンクモンスターである「ピットナイト・アーリィ」も強く使うことができる点が評価されます。

→レッドを儀式召喚

→召喚権+スレイヤーでアーリィ

→墓地のスレイヤーの効果によりボーンサーチ、スカー落とし→チャージサーチ

→墓地のスレイヤーの効果にチェーンしてレッドでアーリィを破壊

→ボーンで墓地のスカーを除外してスレイヤーを蘇生

→チャージをセット

→エンドフェイズのレッドの左にアーリィを蘇生

やや手札の要求値は高いですが、これによりフリーチェーンでの破壊、モンスター効果無効が行えます。

このコンボは現在の規制でも使用することが可能なため、魔神儀にレッドを搭載したヴェンデットを使用際は覚えておくと役に立ってくれると思います。

NRGSに対して、先攻はもちろん、バニドラ、レッドで後手からも捲っていき、花札衛に対しては、魔神儀型において事故率を少しでも下げるために採用されてこなかった堕武者→マゼラのホットラインを復活させ、破壊に対する圧力を弱める形で対策を取りました。

しかし優勝には手が届かず、オルフェゴールに敗れ優勝を逃す形となりました。

第10回真佐杯:3位

第9回で結果を残した影響もあってか、ヴェンデットが再び規制の対象に上がることとなりました。

ヴェンデットに関しては禁止カードこそ増えなかったものの、新たに「魔神儀の祝誕」「ヴェンデット・チャージ」が制限カードとなりました。

これによりヴェンデットが使うカードの規制枚数はテーマとしてぶっちぎりのトップとなりました。

禁止カード:4枚

制限カード:5枚

いやはや、ヴェンデットが規制されるのは何とも気持ちがいいものだなァ(病気)

しかし、今回の規制はこれまでの規制とは比べ物にならない程痛く、特にチャージの制限は致命的でした。

なぜならこのカードはリソースであり貫通札であり初動に関与する、ヴェンデットにとって波平のアホ毛(?)くらい重要なパーツだったからです。

また、チャージを使用した際にデッキから特殊召喚を行う都合上、レヴナントの採用枚数も1枚がデフォルトとなり、デッキに1枚のみを採用するカードが大量にできてしまいました。それ自体が問題なわけではないのですが、雑に採用可能な「クシャトリラ・オーが」による除外を最も重く受けるデッキとして更に向かい風に立たされていたと言えます。

環境としては、花札衛の猪が制限に出戻りしたものの、9月から引き続き猛威を振るっていました。

花札衛との対戦を重ねるにつれ、前回大会である第9回真佐杯における花札衛に対する僕の対策が如何に杜撰なものだったかを実感しました。

花札衛は猪が制限になってからしばらく表舞台には出てきておらず、その間に追加された「うきうき・メルフィーズ」によって破壊耐性を無視してスレイヤーを処理することができるようになっており、ヴェンデットに対する回答を得ていました。

また、相手の攻撃を止めるために「仁王立ち」が3枚デフォルトで採用され、先攻で展開を伸ばして2ターン目にワンキルを狙う型が確立されました。

しかし、花札衛は元々後攻から圧倒的なパワーでワンキルを仕掛けてくるデッキであったため、そのポテンシャルを持つ相手に付与率の激減したヴェンデット(スレイヤーに付与してもうきうきで処理される)で先攻を取って勝てるはずがありません。

そこでヴェンデットは後攻からも強く戦える構築に組み直す必要がありました。

これまでのヴェンデットは先行で制圧盤面を如何に用意するかに注力していましたが、そのヴェンデットが後攻から不純物を入れて戦うことを強いられたという環境が花札の強さを物語っています。

王の舞台を使用するデッキであればバニドラが刺さり、花札であればバニドラ+レッドorマゼラorパズロミノ→ストリゲスでドラッグラビオン→ペインゲイナーで吹き飛ばした後にセブシンで殴るプランです。

仮想敵である花札には勝つことができましたが、花札や王の舞台に明らかに弱いことからノーマークであった継承ノイドに刺され敗退しました。

採用されているヴェンデットテーマのカードは14枚。

2月に初めてヴェンデットを使った時の採用枚数が26枚であることを考えると、この一年で随分遠くまで来たんだなぁと感慨深いです。

第11回真佐杯:一回戦負け

第11回真佐杯を前に、No Richesの衝撃的な改定が行われました。

前回の改定をご覧いただくと明らかですが、ヴェンデットに大幅な改定が加えられています。

スカー→禁止

バース→禁止

それ以外→無制限

と変更されました。

改定の理由としては、リストはシンプルな方が分かりやすく、分かりやすい方が新規プレイヤーが触りやすい、とのことでした。

この改定により、ヴェンデットは各パーツをサーチすることができなくなり、対象耐性のあるスレイヤーを立てるために素引きコンボの詰め合わせデッキのような構築を強いられてしまいました。

また、禁止カードの代表格であった「メガリス・フール」が制限カードに帰ってきました。

レッドを禁止にすることで妨害を用意できなくしたという理由での緩和でしたが、安定性、展開力、リソースの全てを兼ね備えたメガリスが再び環境を取るのに有した時間はわずか1日でした。

その後スピード規制でフールは再び禁止となっています。

そんな中行われた第11回真佐杯で使用した構築は以下の通りです。

オブザレッドが禁止になったことや、堕ち武者→スカー→ボーンorナイト(スレイヤー)をサーチする動きから魔神儀を起動できなくなったことから、デッキに魔神儀を採用しませんでした。

これは儀式の安定性を高めるために入れる魔神儀が事故要因になっては本末転倒だという判断です。

魔神儀が抜けると儀式の安定性、儀式のリソース回復が損なわれ、勝ち筋が儀式のワンチャンスに賭けるような構築になってきます。

デモスレイヤー+マゼラさえできれば突破することは困難なため、最低値の要求が高くともそこを目指すようにデッキを組みました。

しかし、引きの噛み合いで盤面の強弱がはっきり分かれる構築なため、本番では2回連続で敗北しました。

真佐杯での1没は初めての経験でかなりショックでしたが、最低値が低くとも動ける構築等が正解だったのだろうかと様々な可能性を全て試してこなかった自分の怠慢を悔やみました。

勿論現状がベストの構築だと思い挑んだ大会でしたが、これが正解の形ではないことは如実に明らかになりました。

ヴェンデットだけに限らずこれからの規制がどのような方向に進んでいくのか分かりませんが、初動は削らずに最大値を削る方が遊びやすい形に落ち着くんじゃないかと個人的には思っています。

【おまけ】NRJPで優勝したヴェンデットの構築

”NRの対戦をもっと楽しみたい”という有志のプレイヤーが運営を行い、NRでは「NRJP」という名前で毎日CSが開催されています。

レギュレーションはNo Richesを使用しており、月末には優勝者限定大会も行われます。

NRJPが始まった5月以降、NRプレイヤーの競技性がぐんと高まり、環境の研究が以前より早く進むようになりました。

僕もヴェンデットを使用した時にはそれなりに勝っているので、NRJPで優勝した構築を紹介していきたいと思います。

①才華型

NRJPがスタートした5月はバースが使用可能だったこともあり、ヴェンデットのギミックの安定感が高かったことから、「不知火流・才華の陣」を採用した構築が活躍しました。

真佐杯の1・2位をヴェンデットが独占したのもこの5月ですね。

1回優勝するまではガチで挑もうと決めており、1回か2回出れば優勝できるだろうとたかをくくっていましたがが、いざ参加してみると当時の僕が考える最強構築ですら優勝するまでに4日もかかりました。恐るべしNRプレイヤー達。

②魔神儀レッド型

同じくバースの使えた5月に魔神儀を使用した型も構築されました。

安定して先攻に付与スレイヤーorロードオブザレッドor両方を繰り出して制圧する型です。

展開が恐ろしく難しく、毎日一人回しに余念がありませんでした。

まだこの時の構築は粗削りでペンシルすら入っていませんね。

③リチュア型

バースによって先攻の付与スレイヤーが立てやすく展開札の採用を抑えられることから、+αの要素としてリソースの確保+罠による妨害に枠を割いた型です。

①リチュアの儀水鏡を墓地からデッキに戻すことで、墓地のリチュア儀式モンスターを手札に回収

②スレイヤーが墓地に送られた時にデッキから儀式魔法をサーチ

この2つの効果を循環させて手札コストを供給し続け、相手とのアドバンテージの差を広げていきます。

リチュアの儀式モンスターであるマインドオーガスにアクセスする手段が少ないため、マンジュだけでなくセンジュゴットも採用されています。

④壊獣型

リチュアの枠を壊獣に変更し、ミラーマッチやイグニスター等の厄介なモンスターに対する回答を用意した型です。

①コーディネラルをリンク召喚

②相手モンスターをリリースして壊獣を特殊召喚

③墓地のスカーを蘇生

④壊獣とスカーのコントロールを入れ替えて相手にスカーの縛りを押し付ける

このコンボがやりたくて構築しましたが、いざスカーを送り付けても縛りは継続して自分にかかっていました。遊戯王って難しいね。

⑤スレイヤーの休日型

しのびたるとさんがギャグとして考えた型をブラッシュアップした構築です。

優勝するまでこの構築で特攻し続け、4日目にして見事優勝を果たしました。

ラビュリンスと同じくテーマ内の動きで妨害札をサーチすることが可能な罠デッキはやはり強かったです(大嘘)

⑥ネフティス型

時系列的にはバースが禁止になり、ぽん酢杯の後くらいの構築です。

デッキを40枚になんとか収めて魔神儀を引きやすくしています。

⑦リチュア型Ⅱ

この頃はマザースパイダー、月光によるワンキルが流行っていたこともあり、「不知火流・輪廻の陣」を採用してライフを守りつつリソースを伸ばして戦う構築です。

アドバンテージを稼ぐために2種類の永続罠を守る必要があるため「決戦のゴルゴンダ」も採用されています。

⑧マザスパ型

環境で猛威を振るっていたマザースパーダ―を投入した型です。

輪廻の陣で相手のワンキルを防ぎつつ、罠で盤面を空けてワンキルを通します。

スレイヤーのハウンド付与で相手のバックを剥がしつつ、ストリゲス+パズロミノでレベルを2に変更したモンスターでマネキンキャットを出して、デッキからマザスパを持ってくるプランもあります。

⑨魔神儀レッド型Ⅱ(優勝者限定大会準優勝)

規制の改定により、ゴルゴンダ、マザスパが禁止になった後で、ジェネレイドが圧倒的Tier1だった時の構築です。

新規で追加されたバーニングドラゴンと魔神儀の祝誕の相性がとても噛み合っています。

⑩魔神儀レッド型Ⅲ

2023年の8月~10月の頭にかけて、都合によりNRJPにあまり出ることができませんでした。

この日は誕生日だったので出ました。

バーニングドラゴンが1枚なのは王が若干少ないと見たんでしょうかね。

⑪魔神儀ダイダロスレッド型

魔神儀の隠れ房を採用して事故率の軽減を図りつつ、「カオス・ダイダロス」による対象体制、相手カードの除外を狙う型です。

花札に対する対面はそれほど有利ではないため、当時の環境で優勝できたのはマッチングに救われたところもあります。

⑫溟界型

舞台と花札の展開をバーニングドラゴンとライトニング・ボルテックスorペインゲイナーで後攻からでも返しながら戦うことができる構築です。

この型自体は2023年4月くらいには完成していましたが、新規で「ラミア」が追加された点、ランク8の盤面返し性能が評価される環境になったため日の目を浴びることになりました。

⑬オルフェゴール型

罠受けの良いオルフェゴールで展開を伸ばしつつ付与スレイヤーを通していく、展開力のある構築です。

星杖やトロイメアといった高レベルモンスターを引いたとしても、デッキの特性上手札から墓地に送りやすく、大きな事故につながることは少ないです。

また、召喚権+スレイヤー→パズロミノ→ストリゲスをレベル8で蘇生する古代からの動きにより、星杖が手札にあればランク8にアクセスしやすく、ドラッグラビオンを出すことは難しくありません。

僕はオルフェゴール型で優勝することが叶わなかったため、この構築は”しのびたるとさん”がNRJPで優勝した時に使用されたものです。

noteの作成にあたって構築を引用することを快諾してくれました。

⑭魔神儀レッド型Ⅳ(優勝者限定大会優勝)

第10回真佐杯と同じ構築です。

環境が花札、舞台から変わらなかったためです。

第10回真佐杯では、予想外の墓地メタに厚い構築のインフェルノイドに敗北しましたが、きちんとメタ対象が敵として現れてくれたため勝ち進むことができました。

【NXRV】

数々のタイトルを取ってきたヴェンデットですが、僕がNRの大会を引退する前にやり残したことが1つだけありました。

NRには半年に一回激熱なイベントが用意されています。

その名も「Next Revolution」

No Richesの総本山であるThe Boss Stageと日本の選抜メンバーとのチーム戦で、強者の中の強者がお互いのサーバーの誇りをかけて繰り広げる激闘です。

①ゲスト同士のBO3

②5vs5のBO3

③5vs5の勝ち抜き戦

この3つのタイトルを3日間で争います。

上半期に行われたNXRVの第1回大会に僕は出場していましたが、その時は3つのタイトルを全て落としてしまいました。

そのため僕は半年間悔しい思いを抱え続けており、いつかこの借りを返さなければならないと目をギラつかせていました。

日本代表チームの選考基準はJRJPの優勝者限定大会の優勝者であること。

今年のNXRVは11月に開催が決定していました。

僕がNR大会の引退を決めたのは9月頃。

つまり10月のNRJP優勝者限定大会で優勝できたのは、まさに代表チームに滑り込ラストチャンスでした。

結果は日本代表チームが3つのタイトルを全て獲得し、半年前の雪辱を見事に果たしました。

その時使用した構築はこちらです。

調整に付き合ってくれたチームの皆、日本のプレイヤー達、本当にありがとう。

最後の大舞台に最強のチームで最高の結果を残すことができました。

NRさいっこうううううううううううううううう!!!!!

【もっとおまけ】アッチャンの2023年NRの実績まとめ

真佐杯(第2回~第11回):優勝2回、準優勝1回、3位4回

L/R:優勝1回

ぽん酢杯:優勝1回

ゆうづき杯:優勝1回

NRJP優勝者限定大会:優勝1回、準優勝1回

NRJP優勝(5月~10月):17回

後語り

以上が2023年にNRの大会で活躍してきたヴェンデットの構築です。

もちろんNRJPはヴェンデット以外のデッキでも優勝していますし、ノイドラビュを使ったときは2/2で優勝しているので自慢したいところではありますが(今した)、冗長な記事になることを避けるため割愛しています。

これまでのヴェンデットはパワーを削がれて傷つきボロボロになりながらも、Tierトップのデッキ達を沈めるため、既存の構築とは違う札を採用して色々な角度からスレイヤーがスレイヤーとして輝けるように構築を試行錯誤してきました。

時に確率を計算し、時にアイデアをもらい、ヴェンデットというテーマはアンブレラ社を始め多くのプレイヤーに愛されているテーマだと思います。

スレイヤーがNRの王になるために力を貸してくれたプレイヤー、僕がNRを楽めるように頑張り続けてくれたスレイヤー、改めてお礼を言わせてもらいます。

この一年間、本当にありがとう

スカーが禁止となっている今、環境に合わせて最強の構築を組むことができた拡張性の高いヴェンデットはいなくなりました。

どんな構築を組んでも、これまでのどれかの構築の下位互換にしかならない可能性の高いヴェンデットを乗りこなすのはとても難しいと感じます。

僕とスレイヤーの戦いは、ここで一旦幕を下ろします。

スレイヤーが新たな相棒と共に再び玉座に腰掛ける時が来るのか、それとも環境の藻屑となって規制が解除されていくのか。

望遠鏡を小脇に楽しく観戦させていただきます。

思わぬ長文になってしまいましたが、最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?