姫ファンタジーストーリー2☆城の住人達と熊姫さま

お城への道

さて、早い狩りを終え、といっても何も獲物は携えず、王様と私の馬はもと来た道をお城へと進んでゆきました。商人たちは朝通った時と違い、テントで店を出して色とりどりの野菜や果物を手に取り見せあいながら活気の良い声を飛ばしあっていました。髪の毛を結った婦人たち、小さな子供たちが婦人たちの手伝いをしながらふざけてはしゃいでいる様子や、肩がぶつかったと喧嘩の声や、それを見ている者たちの笑い声など。豊かな国では人々が遠慮なく、自由で快活に暮らせるのは王様の本意とするところです。しかし、そんな街の人々も王様と私を見ると声を出すのをやめ、うやうやしく頭をたれておとなしくしていました。それは王様の狩りの衣装の立派なことと、その後ろの婆ばのそれでもお城の人と一目でわかる衣装は、そこだけが違う世界のように人々にはすぐに分かるのでしょう。

私は琥珀色の獣が人々から見えないように、懐深く押し込みました。小さく震える琥珀色の獣は、まるで自分がいないかのように息を殺して小さく丸まっていました。そうやって何とかやり過ごし、また草むらを抜け、石垣を超えると城の門はすぐそこです。秋を迎えて平原は、少し風も涼しく、私たちのほほを撫でていきます。懐からは2つの目が、少しだけ顔をのぞかせています。

お城の門の近くまで来ると、何者かが矢のような速さで石垣を駆け下りてくるのが見えました。王様は落ち着いた声で「これ、ボン。そう慌てなくともよい。」と声をかけられました。いつもボン隊長は、白と黒の体にピタッと合った制服を一番格好よく着こなしており、平然と地面に吸い付くように降り立った。しかし、ボンは鼻をクンクン動かしまったく納得しない様子で「何か、獣のような臭いがします。狩りに行かれて、しかし婆ばの腰には何の獲物も見えませんのに。」とその精悍な眉毛をきりりと上げ、相手が王様なのに遠慮なくボンは申しました。ボンはいつもは言葉少ない青年で、よほど急を要す時だけしっかりとものを申し上げる青年です。ボンは素早く王様の馬の後ろへ回り込んだため、白馬が驚いてその場で引き下がろうとしたので王様が慌てて「これ!ボン。落ち着いてよく聴くがよい!そなたへ一つ仕事を与えよう。」と言った。そしてボンは、ふと婆ばの方を見て、その懐のふくらみに気が付きました。「わかりました。」とボンは王様の方に向き直り「何なりと。」と片膝をつき、頭を下げたのでした。こうやって、ようやくのこと王様と婆ばは城の中に入ることができた。

お城にて姫の逃走

お城に入ると、下僕どもが王様と婆ばの馬を手入れをするために中庭へと率いていった。下僕頭はいつも婆ばの手を取って、「お帰りなさいまし」と私が転ばないように手伝ってくれる。今日は私も懐の獣に気が付かれないよう、用心して馬を降りた。獣は一層深く懐に潜り込み身を隠そうとしたが、潜り込みすぎて婆ばのドレスの下から地面へと落ちてしまった。「ぎゃん!」と声が出た獣と、それを見た女下僕が「きゃ~~~!バケモノが!!あれ~!」と思わず大声を出してしまったから大変でした。

琥珀色の獣は身を隠すことができず、急いで物陰へと隠れようとして見回した。そこに、ゆっくりと閉まりかけのお城の門が目に飛び込んだ。獣は大急ぎでその閉まりかけの扉へ走った。とても速い足で、後ろには土埃が舞い上がるほどだった。とにかく、死に物狂いだ。

しかし、扉が閉まりそうになる直前、ふわり…獣の体は宙に持ち上がった。獣は大きく目を見開いた。そこにはボンが獣の体を持ち上げ「金目のお嬢さん、どこへ行くのかな?」と笑っていたのだ。電光石火のスピードで、ボンは軽々と「金目のお嬢さん」と呼んだ獣の体をひょいと持ち上げていたのだ。「どーーーーん」。そうこうしているうちに、お城の扉はとうとう閉まってしまい、難攻不落と呼ばれたお城は下界から閉ざされた世界となった。そう、ここから鍵もなく自由自在に出入りできるのは、ボン隊長しかいない。ボン隊長のたぐいまれな身体能力が、それを可能にしていた。獣は黄金の目をぱちくりとさせたまま、まだ自分の状況が分からない様子であった。目の前にボン隊長が片目をつぶってウインクしている。そうしているうちに、獣のお腹が「ぐぅ~」っと音を立て鳴った。

ボンは「先ずはご馳走を準備しろ!姫様をお迎えする準備だ!」と大きな声で全員に指示をしました。「ボン様、何をおっしゃるのですか?」と慌てる婆ばに「王様からのご指示だ。」とボンは目を細めていたずらっ子のような笑顔で言ったのだった。

城の住人達

お城にはいろいろな役割の住人たちがいつも何かと忙しく働いてお城を運営しています。みんな王様の元にいるのが大好きなのです。特に王様のお腹を満たす役割は、皆の羨望の的です。それは、料理の腕と更にちゃんとした味が分かる舌と、王様の好みと、何といっても健康についての知識がないとできない仕事だからです。

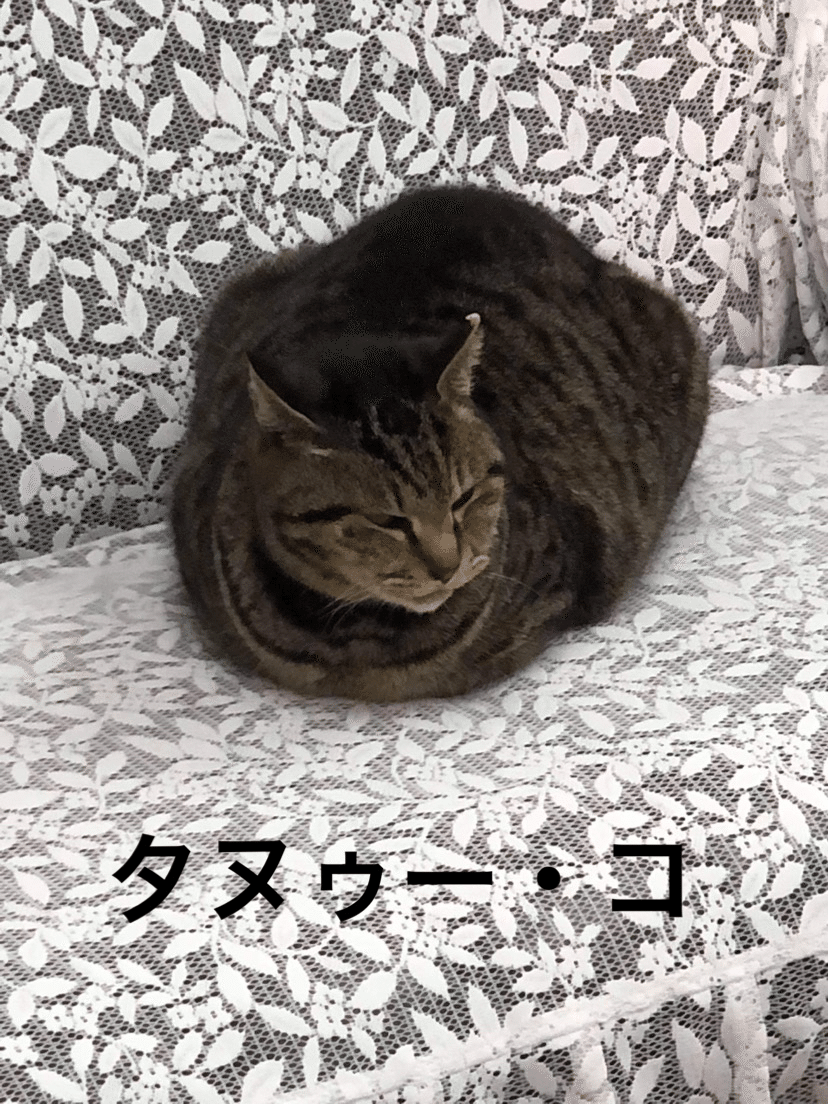

王様の一番のお気に入りの給仕係はタヌゥー・コと言いました。皆は敬意をもってタヌゥー様と呼ばれていました。彼女はそんなに名誉なことなのに、まったく表に出ようとせず、いつもキジのドレスをきちんと身につけて裏口のドアのところで謙遜に構えていました。タヌゥーの頭の中は、いつもお料理のことが巡っており、考え事をしている時は誰も邪魔することが禁じられていました。今日もそんな考え事をしていたところに「金目のお嬢様ご馳走を準備せよ!」との指令が届いたのです。タヌゥーは目をきらりと輝かせました。「金目のお嬢様のお好みなら、存じております。」と、ごそごそと準備に取り掛かりました。

それならば、婆ばはお嬢様にふさわしい身支度を準備しなければなりませぬ。「お支度が係りたち!姫のお浸かりになるお湯を準備して!それとドレスも見繕いなさい!」と休む間もなく婆ばは指示を飛ばしました。下女たちはすぐ走ってそれぞれの分担の場所へ向かい、支度をはじめました。獣はお嬢さんと呼ばれて、婆ばにより湯につけられ、清めた体を香料で撫でつけられ、傷を負った手足も3人の下僕によって手当され、爪を磨かれ…頭には高価な織物でできたリボンを巻かれ、やっと自分が何もなのか?理解しようとしていました。

獣からレディへ

いつの間にか、獣は汚れが落とされ金色に輝く琥珀色の毛並みを取り戻し、更にリボンや香料によって飾られ、立派なレディに変身していました。そうです、誰も振り向かぬ者はいないほどの琥珀色の輝きを放つその姿に、下僕たちは思わずため息をつくほどでした。「宴の準備が整いました~!」とタヌゥーが料理の味見をし、盛り付けや皿の配置の最終チェックをして、大きな声で「さ、料理が冷めぬうちに!」と言いました。

「今日は思いがけぬ宴だな」と親衛隊たちも席に着き、そして王様も着替えて一番高い席に着かれました。全員が立ち上がって王様が席につかれるのを待ち、全員がそろいました。王様は「準備はできたのか?」と婆ばにお聞きになったので「はい、出来ております。」と膝まずいて答えました。「では、この席に出てこれるのか?」と更にお尋ねになったので「はい。もちろんでございます。」とうやうやしく答えました。「勿体つけずに、これいへ呼べ。皆の者に紹介する。」と仰せになったので「では。」と広間の舞台のカーテンを大きく開けるよう、「パンパン」と手を叩きました。

「おお~。」下僕頭によって重厚なカーテンが開かれ、そこにいた全員が驚きの声を上げました。続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?