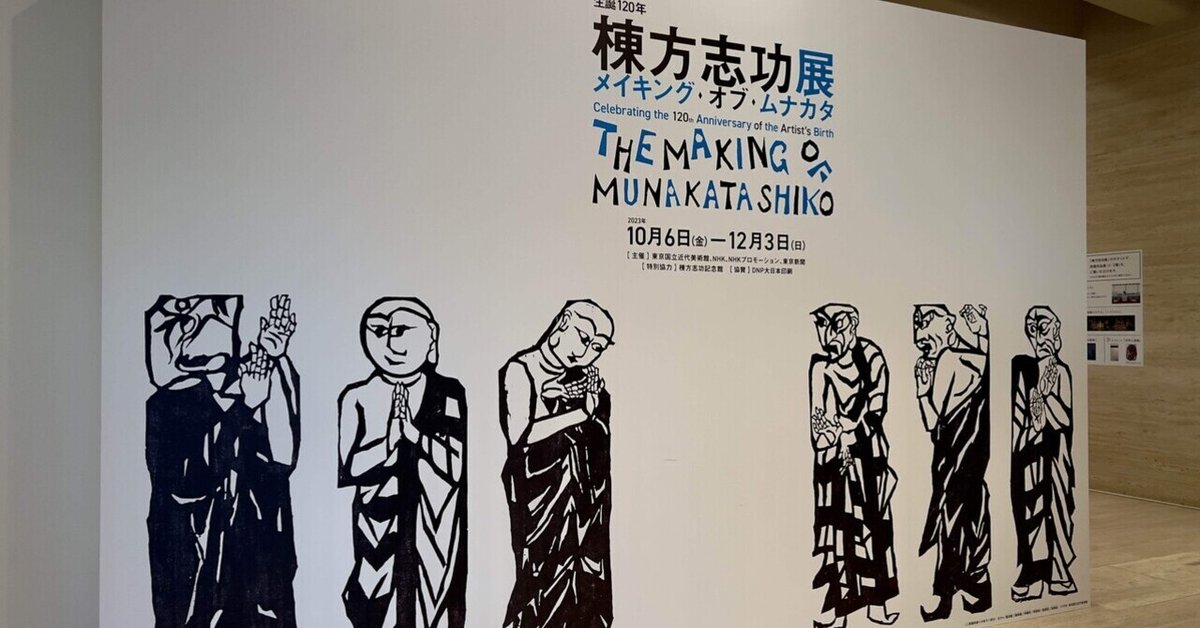

棟方志功展

昨日は東京国立近代美術館の「生誕120年 棟方志功展 メイキング・オブ・ムナカタ」を見に行ってきたのである。

棟方志功については顔や作品のいくつかを知っていたが、ほぼ予備知識なし、先入観なしで見た。

かなりのボリュームでの展示であり、さらには終始、棟方志功のエネルギーを浴び続けることになるのであるから、当方としては疲労困憊であった。

ほかの展示にも色々行っているけれど、これほど強烈なエネルギーを作品それぞれから放っているのは珍しいのではないか。

これらの作品は眉間に皺を寄せて見るものではない気がする。

民藝に通じる日本人の土着性や暮らしの中に美を見いだす審美眼はやはり感性とかいうものの為せるところだろうが、それを超えて、というか感じることすらさせないオプティミズムを感じるのだ。

もちろんそれとはアンビバレントな陰鬱さも潜んでいるのだが(光があれば影もある)、エネルギッシュな作品からは愚直に前に進もうとする、なんともあっけらかんとした強情なまでの姿勢を垣間見るのである。

しかし版画というのは子どもの頃に図工でやったきりだが、左右反転して彫らねばならない。

一応こうして彫ろうという図面は引くようだが、よく彫れたものだと、凡人の凡庸たるこれまた平凡な感想を一番強く感じたのであった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?