垂仁天皇とは どんな方

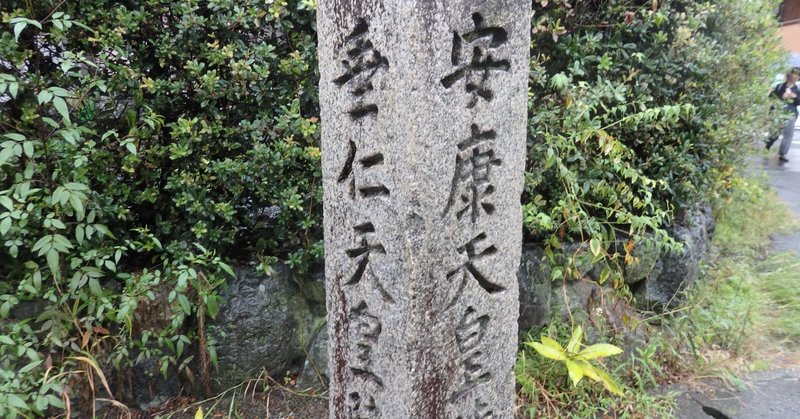

アトリエ宝来は垂仁天皇陵のすぐ近くにあり、仕事に煮詰まったら御陵の周囲を散歩して気分転換しています。そんな訳でなにかしら親近感の湧く、垂仁天皇はどんなお方だったのでしょう。

垂仁天皇は、崇神天皇の皇子、活目入彦命(いくめいりひこのみこと)であり、古事記・日本書紀によると皇紀632年(垂仁元年)に41才で即位されました。即位の5年後に皇后の兄・狭穂彦が謀反を起こし、皇后・狭穂媛も兄に味方したため、その戦で皇后と幼い皇子を喪っておられます。在位99年、140才で崩御されるまで、いくつものエピソードを残されています。

1 野見宿禰とのエピソード(ウィキペディアより)

即位7年、天皇は出雲国造家の野見宿禰を召喚した。当麻村に当麻蹴速という強者がいたからである。当麻蹴速は「自分より強いものはいないのか、全力で力比べできる相手はいないものか」と吹聴していた。そこで野見宿禰を当麻蹴速と戦わせたところ、互いに蹴り合った末に野見宿禰が当麻蹴速の腰を踏み折って勝った。これが相撲節会の起源だとされる。天皇は当麻蹴速が持っていた大和国当麻の地(現奈良県葛城市當麻)を野見宿禰に与えた。

それからしばらくたった即位32年、皇后の日葉酢媛命が亡くなった。少し前の即位28年に亡くなった倭彦命の葬儀で近習者を集めて殉死させた有様があまりに惨たらしかったため、天皇は殉死の風習に代わるものを考えていた。そこに野見宿禰が進み出て出雲国から100人の土部(はじべ)を呼び寄せることにした。野見宿禰たちは人や馬の形をした焼き物を作り殉死者の代わりとしてはどうかと提案した。これが埴輪の起源だとされる。天皇はこれを称えて野見宿禰に土師臣(はじのおみ)の姓を与えた。なお考古学的には人型や馬型の埴輪はかなり後になって出てくるものであり、この説話は正しくないことがわかっている。『古事記』には「石祝(棺か)作りを定め、土師部(はにしべ)を定めたまいき」とある。石棺を作る部民や赤土で種々の器を作る部民を定めたという意味である。(下の写真は埴輪を焼いた窯の跡)

2 非時香菓のエピソード(ウィキペディアより)

晩年の即位90年、天皇は田道間守(たじまもり)を常世国へ遣わして非時香菓(ときじくのかくのみ)を探させた。常世国にたどり着いた田道間守は非時香菓が沢山成っているのを見つけた。そこで実を持ち帰ったのだが既に天皇は亡くなっていた。帰れるとは思えないほどの困難な旅を成し遂げたはずの田道間守は、しかし天皇の元に実を持ち帰ると言う目的を果たせなかった。悲観した田道間守は陵のそばで自殺した。(下の写真は、大和橘プロジェクトの農園)

この実は今の橘であると『日本書紀』に書かれているが諸説ある。また垂仁天皇陵の周堀には小島があるが、これは江戸時代の修陵で田道間守の墓に擬して削り遺された外堤であり拝所も設けられている。『古事記』では大后・比婆須比売命(日葉酢媛命)が非時香菓の半分を受け取ったとされ、大后は天皇崩御後まで生きていたことになる。

3 皇継の決定

即位30年の春1月6日。天皇は、二人の皇子、五十瓊敷命(イニシキノミコト)・大足彦尊(オオタラシヒコノミコト)に「お前たち、それぞれ欲しいものを言え」と尋ねられました。

兄王(イニシキ命)は「弓矢を得たいと思います」言い、弟王(オオタラシヒコ尊)は「皇位を得たいと思います」と答えました。

それで垂仁天皇は「それぞれの心のままにすべし」言い、すぐに弓矢を五十瓊敷命に与えました。そして大足彦尊に「お前は、必ず我が位を継げ」と仰せられました。

先帝・崇神天皇は二人の皇子を呼んで夢占いをされましたが、垂仁天皇は皇子たちに何が欲しいかを直接尋ねられ、その答えによって後嗣を決めておられます。それまでに、皇子たちをよく観察されたうえのことだと思いますが、この方法だと後でもめることが少ないでしょう。身内の謀反で皇后と皇子を喪った経験があるからでしょうか。現代の事業承継にも通じるエピソードです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?