ジャズベースピックアップの開発

ひょんなことからジャズベース用のピックアップを作ることに。「ひょんなこと」って可愛い日本語ですよね。目次はこんな感じ。

後ろの有料ゾーンは色々なジャズベース用ピックアップの直流抵抗値のデータです。

なかなか頑張って調べましたので、財布に余裕のある方は投げ銭代わりに購入してくれると嬉しいです。

ロードウォーンのジャズベを購入して一年ぐらい。ネックプレートの変更と弦高、ピックアップ高の調整ぐらいで満足していたのですが、ふといじりたくなりピックアップを調べることに。

ジャズベースの美味しい所はミドルで、超低域は邪魔だと考えているので低域をスッキリさせるべく直流抵抗値の低いピックアップを取り付けたいと思っていました。

ところが調べていくうちにそんなピックアップは売っていないことに気付き、結局開発することになったという流れです。

超低域は敵

「音」は「振動」です。

空気やその他を振動として伝わって人の耳に届く訳ですね。

人間の聴き取れる周波数というのはそれほど広くありません。我々の可聴域の外側にも音は存在しており、それらは振動として相互に干渉し合っています。

一時期、モスキート音というのが流行りました。歳を取ると高音域が聴き取れなくなることを利用したイタズラやコンビニ前でたむろす若者の撃退に使われた事で話題になりましたが、超低域も耳というよりは身体で振動だけが感じられるような周波数です。

アンサンブルにおいてはこの超低域が結構な曲者で、耳に聞こえない超低音=振動が他の帯域をマスキングしてアンサンブル全体の音の輪郭や音程感を損ねます。

ボーカルが「なんか自分の声や音が抜けてこないなあ」と首を捻りながら必死にイコライザーをいじっている横で、ギタリストやベーシストが「ドンシャリサウンド」を作り込んでいる、みたいな「バンドあるある」を回避するには、もっとバンド全体のサウンドの中で各楽器の音を考えていく必要があります。

低域の量は直流抵抗値を見れば予想がつく

話をピックアップに戻します。

色々省略してシンプルに言ってしまうと、ピックアップは巻き数が多い(=直流抵抗値が高い)ほど低域が出てきます。つまり直流抵抗値が分かれば、低域の量感がおおよそ分かります。

今回のように「低域の出過ぎない」ピックアップを探したいという場合は、直流抵抗値の低いピックアップを探せば良い訳です。

ただ、じゃあどこまでも直流抵抗値が低ければいいか?というとそんなことはないのでオールドジャズベースの値なんかをしっかりと調べて、仮説を立てます。

調査・分析

調査とか分析とか偉そうに書いてますが、やることは簡単、ひたすら色々なピックアップの直流抵抗値を調べる。これだけです。

オールドジャズベースの抵抗値

プリCBS期で最も多くデータが取れたのは1963年でした。

この時代のワイヤー皮膜はPE(プレイン・エナメル)です。直流抵抗値はネック側で7.3k〜8.8k、ブリッジ側で7.3k〜8.6kとばらつきが多く仕様が安定しません。巻き数にして1,000ターンぐらいの個体差がありそうです。

当時はピックアップワインダーにカウンターが付いていなかったか、あるいは「ボビン一杯に巻きなさい」といった指示でアバウトに製作されていたのだと思います。

ポールピースピッチの広いブリッジ側の直流抵抗値の方がネック側よりも高く出そうな気がしますが、ここまでバラつきがあるとこれも参考になりません。

1964年から1970年ぐらいまでは、全体的に抵抗値がぐっと下がります。直流抵抗値6kΩ台のものが多くネック側6.6k〜7.6k、ブリッジ側6.5k〜8.9kといった感じ。おそらくプリCBSより1,000ターンほど巻き数が減っています。

個体差が引き続き大きい点については、自動巻線に移行した時期ではありますが、並行して古い巻線機でも作っていたかもしれません。あるいはワイヤリングが自動化されたとしても、経験上、こうしたバラつきはボビンの出来にも左右されますので、ボビン側の個体差が大きかった可能性も考えられます。

この時期はPE(プレイン・エナメル)皮膜よりもFV(フォームヴァー)皮膜のピックアップが多くなります。70年ぐらいからはバラつきがかなり抑えられ、直流抵抗値はネック6.9k前後、ブリッジ7.3k前後で安定してきます。72年ごろにはコイルはPE被膜がほとんどになります。

リプレイスメントピックアップの抵抗値

ビンテージタイプのピックアップについて調べたところ、フェンダーが最も直流抵抗値が控えめ。ネック側7k〜7.8k、ブリッジ側7.5k〜8.3kでした。GotohやTrue Custom Shop、ToneriderもFenderに近い値です。おそらくこれらのメーカーはプリCBS時代の少し出力の高かった時代を参考にしているのでしょう。

一方、ダンカンやリンディはこれよりも1kΩほど高い値で、ピックアップを交換して「変わった」感が出るようにアレンジしているのだと思います。

調査からわかったこと

色々な気づきがありましたが、私にとって最も重要なポイントは、リプレイスメントピックアップに6kΩ台のものがほとんどなかったことでした。

言い換えると、60年代後半から70年代前半の出力の低めなジャズベPUを再現しようとしているメーカーはほぼ無かったということになり、「あ、良い結果が出れば自分と同じような人達に提供できるかも」となった訳です。

試作

ということで、ないなら作ってしまおうのコーナーです。

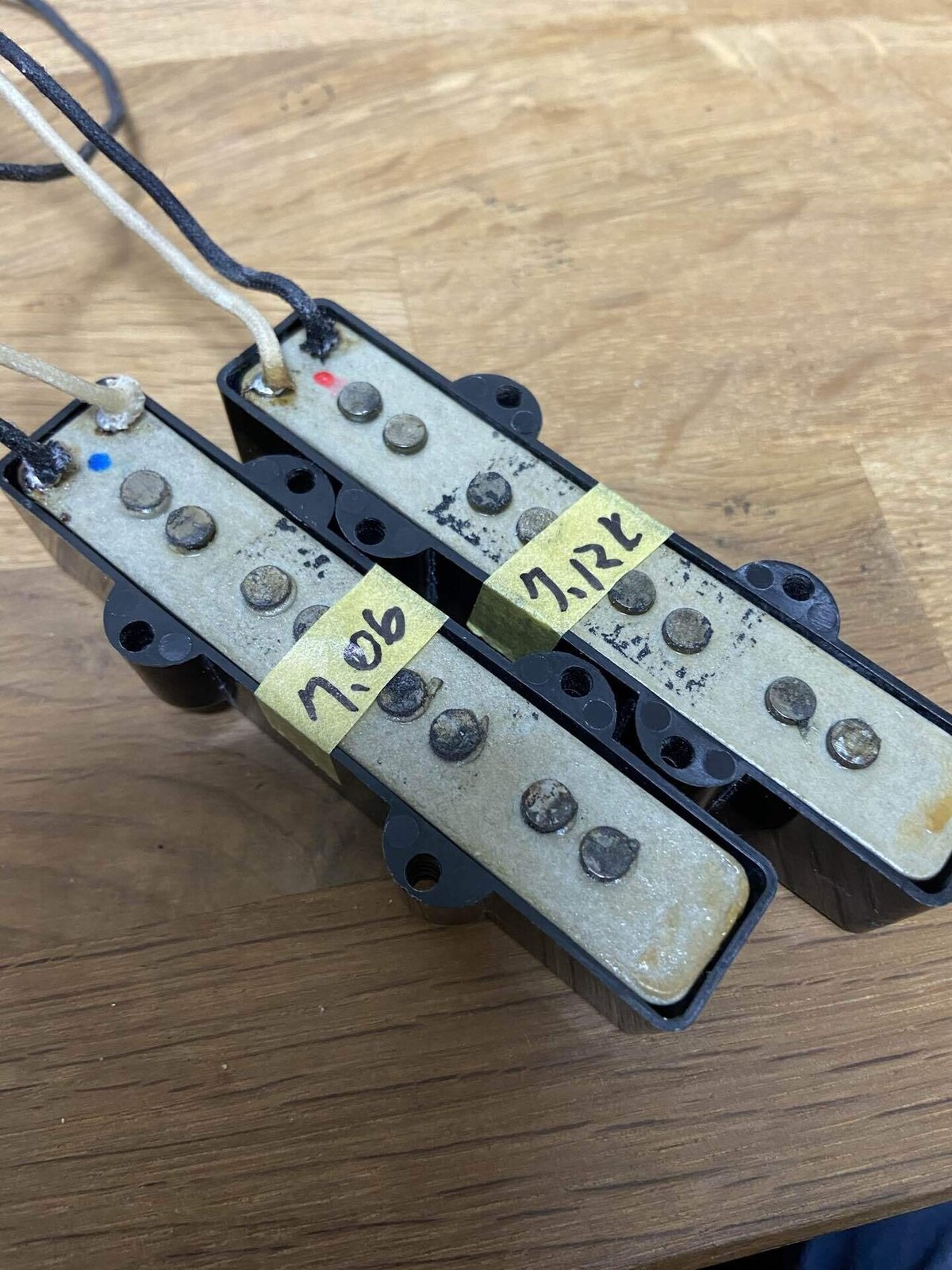

フォームヴァー皮膜のマグネットワイヤーにアルニコ5マグネットという王道の組み合わせ。直流抵抗値はネック、ブリッジ共に6k台です。'66〜'68ぐらいのイメージでしょうか。

直流抵抗値

ネック 6.7k

ブリッジ 6.97k

寒い部屋で計測すると直流抵抗値は低く出るので、夏に測ったらまた違う値になると思います。

さてさて、狙った音が出るでしょうか?

試奏

最初はアンプの設定、ピックアップの高さ等を変更前後で揃えて行います。

ピックアップによって磁力の強さ、ネックブリッジの出力バランス等が異なり、ピックアップの高さ等のベストなポジションは異なります。が、まずは同じ条件で比較し、その後に細かく追い込んでいくようにしないとピックアップの特徴が分からなくなってしまいます。

取り外したピックアップはネック側ブリッジ側ともに7kちょっと。製作したピックアップとターン数はほぼ変わらないと思います。じゃあ何が違うというとポールピースのピッチです。

今回製作するにあたってベースに合わせてフェンダー純正のピックアップよりも少しピッチを狭くしています。

ボビン一周の距離が少し短くなったことで直流抵抗値が下がったという訳です。

さて、ピックアップを交換して音出しです。音を出してびっくり。おやおやかなりいいんじゃない?低域のモワッと感が綺麗に取れています。これまで音程感を感じるより超低域に包まれてモコモコしていたのが、音程を感じた後にほどよい低域が付いてくる感じに。

指弾きでもピック弾きでもニュアンスが出しやすいです。正直ここまで劇的に変化するとは!という印象。と同時に、ああこれがフェンダーの音なんだなとも。

2024.2.4追記

RetroTonePickupsで製品化しました。

試作時より100ターンずつ少なく巻いています。

この記事が気に入ったらいいねをお願いします。

リプレイスメントピックアップ

以降、調査したピックアップの直流抵抗値等のデータです。

リプレイスメントピックアップ 25種 55個

ビンテージジャズベースピックアップ 78個

の直流抵抗値を掲載。

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?