ジョルジョ・デ・キリコとカーテン

自分の専門分野も定まりつつあり、今後論文にすることはないだろうなというこれまでの考察(レポートなど)を記録用に順次上げていこうと思います。

シュルレアリスムの画家であるジョルジョ・デ・キリコと、彼の作品において度々登場するカーテンのモチーフについての考察です。(過去にレポートで書いた内容をほぼそのまま転載。)

ジョルジョ・デ・キリコの作品のうち、カーテンのモチーフが登場する作品の例として《子どもの脳》、《神託の謎》、《秋の午後の謎》の三つを挙げたい。以下の論では長尾天氏の「神の死の肖像―ジョルジョ・デ・キリコ《子どもの脳》について―」で述べられているカーテンの解釈を基に、他二つの作品におけるカーテンのモチーフについて考察する。

《子どもの脳》におけるカーテン

ジョルジョ・デ・キリコ《子どもの脳》1914年

それでは長尾天氏の論文である「神の死の肖像―ジョルジョ・デ・キリコ《子どもの脳》について―」を基に《子どもの脳》におけるカーテンの解釈について見ていく。

本作品において最も象徴的な髭の男性像は、長尾氏によればニーチェと結びつくモチーフとされる。アンドレ・ブルトンはこの人物をデ・キリコの父およびナポレオン三世であるとしたが、作品における書物やテーブルといったモチーフ、および画面イメージが持つニーチェとの関連性から、長尾氏はこれを「ニーチェのイメージとしての髭の男性像」とした。

一方でイポリット・フランドランによるナポレオン三世の肖像画との類似性の指摘など、デ・キリコの父、ナポレオン三世との類似性・関係性が全くないわけではない。髭の男性像がこの二つに加えてニーチェのイメージとしての側面も持つということであるが、カーテンとの関係性を考える上では主にニーチェのイメージとして髭の男性像を語ることになる。ナポレオン三世との関係性からカーテンのモチーフを見ると、前に述べた肖像画においてもカーテンが登場するという類似性はある。図像学的意味を調べたところ、ルネサンス〜バロック期の肖像画において見栄えをよくし、品位を表すモチーフとして用いられたとの記述があったが、カーテン単体での図像学的意味にあまり深いところはないと言っていいだろう。やはりニーチェのイメージとしての髭の男性像との関係性から考えたい。

《子どもの脳》において半ば開かれた形で描かれるカーテンは、長尾氏によれば世界の背後を覗くという形で解釈されている。論文の該当部分を下に引用した。

カーテンの背後、つまり世界の背後にあるのはキリスト教的な世界でも形而上学的な「真の世界」でもない。そこには「神の死」の告知者ニーチェがいる。(長尾天「神の死の肖像―ジョルジョ・デ・キリコ《子どもの脳》について―」p.216)

カーテンはカントにおける物自体と現象、ショーペンハウアーにおける意志と表象という二つの世界を隔てるものとして見ることができる。《子どもの脳》における画面の手前を現象/表象の世界として、カーテンという仕切りを退けてその裏側にある物自体/意志または神的なものを覗こうとしたとき、そこにあるはずの「世界の真理」などはなく、そうしたものが存在しないと唱えるニーチェの姿がそこにある。長尾氏の論ではこうしたニーチェのイメージとしての髭の男性像とカーテンとの関係性から、《子どもの脳》にはニーチェの唱えた「神の死」の思想が象徴されていると解釈されている。

カーテンをカントやショーペンハウアーにおける二つの世界を隔てるものとすれば、カーテンを開けるという行為には世界の背後を覗くという意味を読み取ることができる。また、デ・キリコが基にしたニーチェの思想においてはそうした世界の背後には何もないことから、カーテンは仮象としての世界そのものの象徴としても解釈することができる。

《神託の謎》の分析

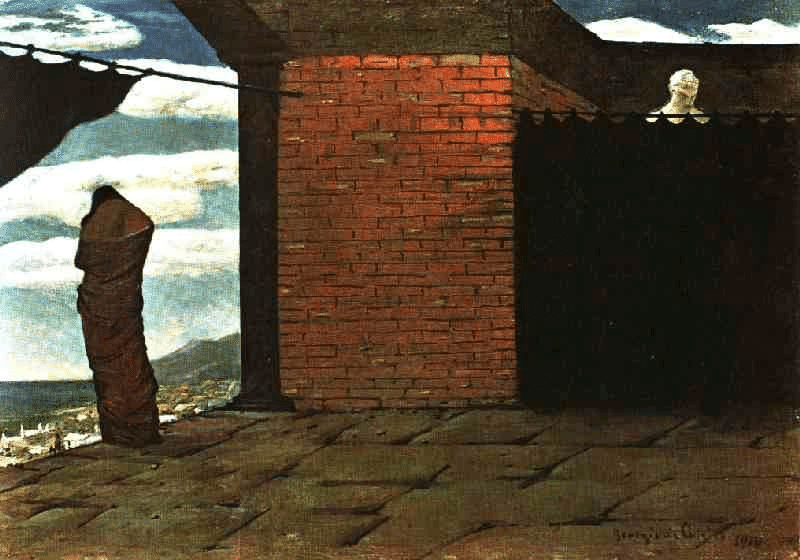

ジョルジョ・デ・キリコ《神託の謎》1910年

続いてほか二作品の分析に入りたい。まずは《神託の謎》であるが、こちらは1914年に制作された《子どもの脳》よりも前の1910年、デ・キリコの制作人生においては初期に制作された作品であり、古代ギリシャにおいて神託を受けた人物が物思いに沈んでいる様が描かれている。

カーテンは画面のうちに二つあり、左端に描かれたものは煉瓦造りの建物の出入り口に、正面右側に描かれたものは画面全体に見えている空間からもう一つ奥の空間との間に置かれている。《子どもの脳》では薄めのグレーだったカーテンだが、《神託の謎》ではどちらも黒く塗りつぶされて向こう側は全く見えない。

左端のカーテンについては建物から外へ向かって風に吹かれてほとんど開いてしまった状態である。そこから外に広がる景色を見ると、この画面の空間は地面より高い場所にあるようで、出入り口は外と地続きになっていない。一歩踏み外せば落ちてしまいそうなギリギリのところに、物思いに耽る人物の姿が描かれている。外の風景には山、海、そして海辺に広がる街並みが見える。

唯一と言っていい明示されたモチーフである物思いに耽る人物は画面の端にあり、正面の空間には何もない。正面右側に置かれた黒いカーテンが奥に続く空間を暗示している。それと同時に、カーテンの上から覗く彫像の白い頭は印象的である。少し翳った画面の中に不自然に白い彫像の一部がちらりと見えている。このようにモチーフを少しだけのぞかせることで存在を暗示する方法は《赤い塔》と言ったデ・キリコの他の作品においても見られるものである。

初期のデ・キリコにはドイツ・スイスの象徴主義絵画からの影響が認められるが、この作品もアルノルト・ベックリンの《オデュッセウスとカリプソ》からの人物像の転用がされており、望郷の念に陥るオデュッセウスの姿が物思いに耽る人に重ねられている。

《秋の午後の謎》の分析

ジョルジョ・デ・キリコ《秋の午後の謎》1910年

次に《秋の午後の謎》について見ていく。こちらも《神託の謎》と近い1910年に制作された作品である。フィレンツェの広場で得たイメージから制作されたと言われており、画面に広がる広場には大きな彫像と物思いに耽る二人の人物が置かれている。《神託の謎》では人物とほぼ同じサイズ感で描かれる彫像だが、《秋の午後の謎》では人物と対比して台座を含めると3倍ほどの大きさで描かれている。

正面奥には神殿とも教会とも言える建物とそれにつながる街並みがあり、神殿的な建物にある二つの出入り口(一方はアーチ)には《神託の謎》と同じような黒いカーテンがかけられている。街並みの裏には帆船の帆が覗き、向こう側に海や河川の存在があることを暗示している。白い帆が街並みから少しだけ覗く様子は、《神託の謎》においてカーテンから白い彫像が少しだけ覗いている様子と似ているようにも感じられる。

フィレンツェで得られたイメージに着想を得たこの作品だが、街並みと海といった要素にはギリシャの港町などデ・キリコの幼年期の記憶が関連しているとの指摘もある。

カーテンのモチーフからの考察

以上の作品分析を踏まえ、以下に挙げる4つの要素を《神託の謎》《秋の午後の謎》の二作品における共通点として挙げることができる。

・黒い二つのカーテン

・彫像

・物思いに耽る人物

・海(または河川)

これらの要素を中心にカーテンとの関係性から作品を考察していく。

まず彫像についてだが、これは長尾氏の論文「没落する人間―ジョルジョ・デ・キリコ《子どもの脳》の派生作品について―」において、1914年以降にデ・キリコの作品で登場するマネキンのイメージはそれまでの作品で登場する彫像のイメージのバリエーションであるとしてその解釈がなされている。この論で取り上げられる《予言者たち》《幽霊》《詩人哲学者》では、《子どもの脳》にも登場する髭のある男性像といわば対比する形で描かれたマネキンのことを、人間さえも事物として見るニーチェの考えを下地として「非人間化された人間のイメージ」として解釈している。超人の存在を期待したニーチェにとって、人間とは没落する運命にある存在である。では二作品に登場する彫像も、そうした非人間化された人間のイメージとして解釈して良いのだろうか。

《神託の謎》と《秋の午後の謎》には物思いに耽る人物が描かれている。上記の論においては、デ・キリコの作品で肖像画などを除いて生身の人間が主題となることは稀だとの記述があるが、この二作品にはメインとは言えないものの生身の人間らしき人物が登場している。だとすると、非人間化された人間と生身の人間が同じ画面のうちに共存する二作品をどう解釈したら良いだろうか。この点については生身の人間が持つ「物思いに耽る/メランコリー」の要素とカーテンとの関係性から考察してみたい。

「物思いに耽る/メランコリー」の要素から想起されるのはやはりニーチェの存在である。デ・キリコはメランコリーのポーズを取るニーチェの写真のオマージュとも言える自画像を描いていることもあり、物思いに耽る人物をニーチェに重ねて考えることはできないだろうか。

《神託の謎》では開いたカーテンと閉じたカーテンの二つが登場する。開いたカーテンは《子どもの脳》における解釈を借りれば世界の背後を覗く行為を象徴する。カーテンから覗く景色の描写を見ると、向こう側の海辺の景色こそが現象/表象としての見えている世界であり、画面正面に広がる空間の方を世界の背後だと考えるのが妥当だろう。そしてその空間には何もない。ここで画面左端の物思いに耽る人物をニーチェと考え、《子どもの脳》と同じように「神の死」を告げるニーチェがそこに存在することで物自体/意志といったものが否定されているとすることもできるが、それにしてはあまりにも人物の存在感が控えめであり、もう少し踏み込んだ考察をしてみたい。

海の景色の側の世界からその背後を覗いたものの、その空間には何もなく、それどころか正面右奥に見えるカーテンによってさらにまたその背後となる空間の存在が暗示されている。「真の世界」だと思って覗いた空間のそのまた奥に空間が暗示される様は、因果律をどこまで辿っても物自体や神的なものと行った意味にたどり着くことができない、ニーチェの永遠回帰を体現しているようにも感じられる。さらに、「真の世界」を求めてこれから覗こうとしている世界の背後にはすでに非人間化された人間の象徴としての彫像の一部が見えており、超越的なものが存在するはずの空間に人間の象徴が暗示されていることは、同時にそこが「真の世界」などではないとすでにネタバラシされているようにも感じられる。

さて、ここでもう一度前述の論文の一部を引用したい。

だが何度も述べているように、ニーチェ的な「生の無意味」に基づくデ・キリコの世界観においては、表象の背後に物自体は存在しない。ということは、この「形而上学的室内」には本質的に外部が存在しない。既に見たように《運命の神殿》において、デ・キリコは脳のイメージを永遠回帰の円環と結びつけていた。《予言者たち》《幽霊》《詩人哲学者》が表すのは、世界の外側と内側が入れ子構造になった脳という室内において、永遠に回帰しながら、そして自らも没落しながら、人間を超人へと作り変える孤独な作業を行うニーチェなのである。(長尾天「没落する人間―ジョルジョ・デ・キリコ《子どもの脳》の派生作品について―」p.351)

ここでは、ニーチェ自身が永遠回帰の中で自らも没落する人間として解釈されている。この論ではニーチェの『ツァラトゥストラはこう語った』を引用しながら、ニーチェは人間という「石」から超人を掘り出そうとしていたと述べられており、これが彫像のイメージとも繋げられている。そうであるとするならば、物思いに耽る人物は、永遠に回帰しながら人間という彫像=石から超人を掘り出す孤独な作業を永遠に行うニーチェの姿として解釈することができるのではないだろうか。

《秋の午後の謎》はどうだろうか。今度は彫像と物思いに耽る人物が同じ空間に描かれている。しかも物思いに耽る人物は二人おり、これを一人の人間であるニーチェに重ねるのは少し無理があるように感じられる。

一方で、海のある景色/世界と、彫像/物思いに耽る人物のいる空間がカーテンを隔てているという点は《神託の謎》と同じである。《神託の謎》と同じように捉えるならば、鑑賞者から見てカーテンの向こう側の方が現象/表象としての見えている世界であり、身の前に広がる広場の空間が世界の背後だと解釈することもできる。超越的なものが存在しているはずの空間に人間の象徴としての彫像があることに悲嘆し、二人の人物は物思いに耽ってしまっているのだろうか。

画面の右端には、正面に見える建物と同じような柱を持った建物の構造が影になって見えている。この建物にカーテンが付随していると考えると、《神託の謎》と同じようにまたカーテンで隔てられた空間が続いていく、ニーチェの永遠回帰を思わせる世界が暗示されていると解釈することもできるかもしれない。

終わりに

長尾氏の論における《子どもの脳》におけるカーテンの解釈、また《子どもの脳》の派生作品におけるニーチェの思想からの解釈を元に、《神託の謎》と《秋の午後の謎》の解釈を試みた。世界の背後を覗く行為としての開かれたカーテン、非人間化された人間としての彫像、終わるはずの空間がさらに続くことを示唆する見切れたモチーフといった要素の関係性から、そこにニーチェの永遠回帰の思想、そして自らもそこを彷徨い没落しながら人間を超人とするべく永遠に孤独の作業を行うニーチェの姿を解釈することができた。ニーチェによれば物自体を失った世界においては全てが解釈となり、それは同時に無意味ともなる。ニーチェにおける「生の無意味」を絵画化したと自ら述べるデ・キリコの作品においても、本論で行なった解釈は無意味において否定されてしまうかもしれないが、多義性においては肯定されるとして意味のあるものだったと信じたい。《神託の謎》については長尾氏の先行研究を踏まえて自分なりに納得のいく深さまで解釈をすることができたが、《秋の午後の謎》については物足りないと感じる部分も多かった。また、「神託の謎」「秋の午後の謎」というタイトルからの考察に余地があることも今後の課題である。

追記

《神託の謎》の原題は "The Enigma of the Oracle" なんですが、邦題より全然かっこいいですね。Enigma もOracle も何かかっこいい。

ちなみに《子どもの脳》は "The Child's Brain" で、《秋の午後の謎》は "The Enigma of an Autumn Afternoon" です。

参考文献

・長尾天「神の死の肖像―ジョルジョ・デ・キリコ《子どもの脳》について―」(『早稲田大学総合人文科学研究センター研究誌』 5巻、 p.205-220、2017年)https://www.waseda.jp/flas/rilas/assets/uploads/2017/10/205-220_Takashi-NAGAO.pdf

・長尾天「没落する人間―ジョルジョ・デ・キリコ《子どもの脳》の派生作品について―」(『早稲田大学総合人文科学研究センター研究誌』6巻、p.339-352、2018年)https://www.waseda.jp/flas/rilas/assets/uploads/2018/10/339-352_Takashi-NAGAO.pdf

・ヒルデガルト・クレッチマー著、西欧文化研究会訳『美術シンボル辞典』大修館書店、2013年

・ドミニク・フォルシェー著、菊池伸二ほか訳『年表で読む 哲学・思想小事典』白水社、2001年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?