損益分岐点で考えるカードプレイ

今回もテラフォーミングマーズ(テラフォ)中心の記事となります。が、まあ他の拡大再生産系のゲームでも参考になる内容もあると思うので、そんな内容に需要があれば幸いです。

今回は、テラフォに大量にあるカードをどんな基準でプレイしていくか、というのを「損益」基準で考えてみようと思います。

■ゲームにおける損益分岐点とは

損益分岐点、という言葉は耳にしたことがある人も多いと思います。要は「投資・費用」と「回収・利益」とがトントンになるポイントです。これを境に、利益が上回れば黒字、下回れば赤字です。実際は色々複雑ですが、今回の記事ではこの理解で問題ないです。そもそもが経営用語なので、ゲームに用いるのは不適切かもしれませんが、意識としてわかりやすいのでこのまま読み進めてもらえればと思います。

さて、本題として、ゲームにおける損益分岐点とは。という話です。といっても損益分岐点自体を意識するより「黒字になるか」をイメージしてもらうのが良いと思います。冒頭で触れたように、ここからはテラフォに照らして考えてみましょう。要は「払ったコスト以上の働きをしてくれるか」という意識を持ちましょう。というわけです。

この「働き」の部分が少し複雑ですが、以前の記事で書いた「テラフォの色々な行動はコスト分解できますよ」的な指標に照らして、それに対して黒字になっているか。というのを考えてみましょう。以降、いくつか例を挙げて説明していきます。このあと何度か触れるので、各々の行動のコスト分解の指標を以下に示しておきます。

4MC タイル配置,標準プロジェクト

5MC 1勝利点,MC算出+1

6MC 発熱算出+1

7MC 電力算出+1

8MC 建材算出+1

10MC チタン算出+1,植物算出+1

TR+1(=1勝利点かつMC算出+1)

これらを加味して判断していくと、幾分計算が楽なるかと思います。

■MC産出を上げるカード/行動

テラフォに限らずですが、拡大再生産要素のあるゲームでは、何かしらのリソース管理を伴います。テラフォでは6つの基本リソース(MC,建材,チタン,植物,電力,温熱)を使ってカードプレイやタイル配置を行っていきます。これらの算出量を上げる行動、およびカードプレイの場合を考えてみます。以降の項にも共通ですが、①基本的にはすべてお金(MC)に換算していくとわかりやすいのと、②終了までの世代(ラウンド)数が重要になるので、ここではMC算出に絞って書いていきます。

MC算出を上げる場合、直接的にはカードプレイによって、間接的にはTRを上げて、の2通りがありますが、ここでは前者について書きます。例えば「スポンサー(6MC,地球タグ)」と「企業買収(10MC,地球タグ)」はそれぞれ「2MC算出アップ」と「3MC算出アップ」の効果を持ちます。

これらのカードをコスト分解すると、

「スポンサー」は、購入に3MCかかるので9MCとみなせます。効果は2MC算出で10MC相当なので、MC算出目当てで考えればすでに+収支と言えます。

同様に「企業買収」はカードコストが13MCとなります。効果は3MC算出で15MC相当のため、こちらも同様の視点でいえば+収支です。というか、大抵の算出アップ効果を持つカードは、プレイ時点でトントンか+収支になっています。ので、優先して使っていきましょう。

さて、そんな当たり前の結論で終わるとわざわざ記事にした意味がないので、もう1つのポイントである残りのゲームの長さについても触れておきましょう。

皆さんもこんな経験はないでしょうか。そう「これ打たなければこっち打てて1点伸びてたな…」という場面は、誰しも経験あると思います。これを防ぐのが以前も書いたあとどのくらいゲームが続くかという意識です。先ほど「MC算出目当てで考えれば」と書いたのは、すぐゲームが終わるような場面で算出を上げても意味がないからです。

では、どのタイミングまでは算出を上げる意味があって、どのタイミングからは意味がないのでしょうか。一番わかりやすいのは「次の世代まで続くかどうか」という指標です。先に挙げた「スポンサー」ですが、使った次の世代でゲームが終わった場合、9MC使って回収は2MC…つまりは7MCの損失です。そんなカードを打つくらいなら、点数行動を採りましょう。

あとは何人戦かとか、拡張とかを考慮して何世代で終わるかに当たりを付けておいて、そこから逆算して判断するのも有効です。もちろんそれでも思ったより早く終わってしまう場合もありますが、何の予測もないまま使うよりずっと良いと思います。少なくとも灰銀は「〇世代目だから算出を上げるのは悪手」と決めつけて最初から選択肢から外すようなことはしないようにしています。

■建材/チタンの算出を上げるカード/行動

建材やチタンの算出も、基本的にはMC算出と同様の考え方で問題ありません。違いがあるとすればこれらは「場合によっては余る」ことと「余った場合完全に無駄になることがある」という点です。テラフォでは最終得点が同点だった際に所持金が多い方が勝つので、MCは余っても全くの無意味ということはありません。一方で建材やチタンは一部の褒章(採掘王、産業王)が絡む以外で余らせるメリットがないことは注意が必要です。

建材であれば1算出当たり2MC、チタンであれば1算出当たり3MCの恩恵を受けられる可能性があるので、それ+前項の考えを考慮して、さらに自分の手札と相談していく必要があります。MC算出を上げるより、少しだけ考えることが増えますが、建材タグのカードも宇宙タグのカードも比較的多いので、序盤であれば特に気にせず使っていっていいと思います。

特に最序盤であれば「イオ採掘産業」のような高コストのカードでも以下のように考えることができます。

10世代で終わるゲームの2世代目に「イオ採掘産業」をMCのみで打った場合、ゲーム終了までに8回の算出があるため、

16MC+16チタン(=48MC)≒64MC > 44MC(コスト41MC+購入3MC)

となってチタンをすべて使い切れれば+20MCの黒字となる。また、6チタンまでは余っても最終的な収支はプラスとなるので「1,2世代目に高コストカードを打つべきか」の判断基準として覚えておくといい。

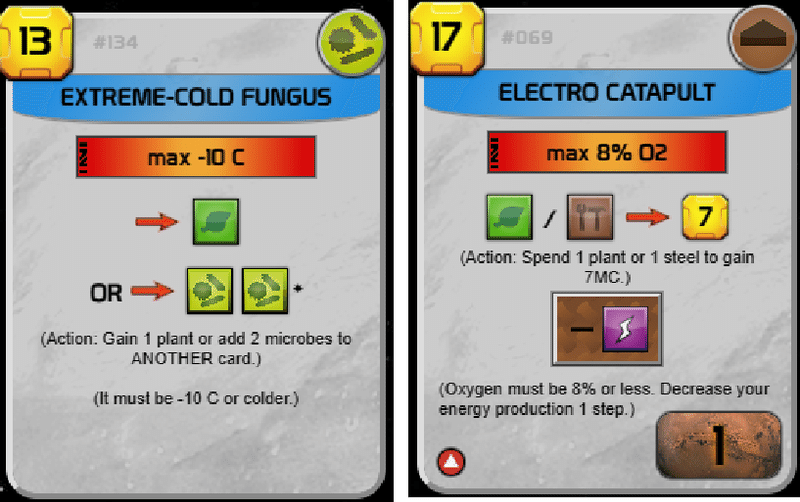

また、建材やチタンは、他のアクションカードの効果によってMCやVPに変換できる場合もあるため、それらが絡む場合はそれによる収支も考慮して計算してみるとよいと思います。分かりやすいのは「電磁カタパルト」や「軌道エレベーター」を使う場合でしょうか。いずれにせよ、残りの世代数も考慮して考える癖はつけておいて損はありません。

■温熱/(電力)の算出を上げるカード/行動

温熱や電力の算出を上げるカードや行動は、可能であれば明確な意味がある時に限定した方がいい。と思っています。簡単に言えば損する場合が多いからです(賛否あると思います)。特に終盤に余った温熱は,利用方法が非常に限られるため,灰銀は温熱の算出アップにかなり消極的です。温度はすべてのグローバルパラメータの中でも最安値の14MCで上げられるのも理由の1つです。序盤に無理して温熱算出を上げて終盤温熱が余ってしまうよりも,序盤にMC算出を上げて中盤~終盤標準プロジェクトで温度を上げる方が無駄がないよね。という考えです。

電力については拡張「Colonies」を採用しているかどうかで重要性が変わってくるリソースですが,平時は無理して上げても結局温熱となり,最終的に余る方向なので,上げ過ぎは禁物だと思っています。

ちなみに温熱算出は温度を上げることでボーナスとして得られる点,電力算出は標準プロジェクトで上げられる点が少し特殊で,要は他のリソースの算出と異なり「MC・電力・温熱算出はMCだけで上げることもできる」パラメータになっています。これは称号「万能家」に絡んでくるので一応頭に入れておくといいです。

余った温熱を利用できるのは,

企業ヘリオン:1温熱=1MCとなるので腐ることはない

褒章「温熱王」:8MCで5点取れるなら狙ってもいいが,電力マンに捲られないかは注意が必要

管理契約:0℃以上の条件と8温熱要求に見合う効果を得られる場面なら

溶融産業:5温熱⇒3建材=6MCと,効率はヘリオン並み。このカードの場合オンオフを選べる(建材が欲しい時に使えばいい)ので小回りは利く

辺りの限られたカードだけなので、ご利用は計画的に。

■植物算出を上げるカード

他の算出を上げる行動と異なり,植物算出だけは原則的にカードプレイに拠ってしか上げることができません。それゆえに,個人的に植物算出をいつ上げるかはかなり悩みます。正確には「今使えない植物算出アップのカードを買っておくか」はかなり悩みます。

植物算出を上げるカードは「いつか必要になりそうなんだけど有効活用できるか見通しが難しいカード」の筆頭だと思っていて,これは大抵の植物算出系のカードはプレイ条件が付いているからです。そこで大事になってくるのが,以前のコラムで触れた「後で使える強いカードは取っておこう」という意識と今回触れたどのくらいでゲームが終わるか,にも通ずる「どのグローバルパラメータが進みそうか」の意識です。

一番わかりやすいのは企業「湖畔リゾート」がいるゲームでしょうか。湖畔リゾートは,海洋が配置されるたびにMC算出が伸びるので,自分で序盤から海洋を配置する事が比較的多いです。そのゲームでは,他の条件を持つカードよりも「海洋タイル〇枚以上」のカードを取っておいた方が,有効活用できると考えられます。

また,ここでもコスト分解の考え方は重要です。1VP=5MC(TRも上げた場合は10MC)という前提で,序盤で植物算出を2上げ,ゲーム終了までに緑地を2枚配置して酸素2段階,TR2上昇したとすれば,単純計算で30MC(緑地自体の1VP,TR上昇による1VP+1MC算出,を2回分)の仕事をしています。このような場面を逆算できるのであれば,カードコストが30MC以下なら間違いなく使った方がいい。ということになります。

ただ,植物は直接MCに変換できる資源ではない上に,他人に算出を下げられる可能性が高い資源(主に動物系カードの副次効果)でもあるので,その点は注意が必要です。

■勝利点をを稼ぐカード

難しいようで意外とシンプルなのが勝利点を稼ぐカードです。特に動物系の「プレイしてしまえば毎世代乗せられるカード」は,残りの予測世代数から逆算してプラスであればプレイ推奨です。例えば「家畜:13MC,酸素9%以上」は,自分の植物算出を下げる必要こそあるものの,比較的早期に出せる1個1VPの動物カードです。購入コストを考慮して16MCとした場合,植物算出-1で-10MC,MC算出+2で10MCで相殺なので,4VP(≒20MC相当)以上取れるならプレイし得,ということになります。

難しいのは「草食動物」のように,自分の行動次第で点数が変化するものでしょうか。これらに関しては,自分の算出の状況や他PLの状況にもよるので「判断できない場合は(ピックはするけど)買わない」というのも手だと思います。

■例外と限界

損益分岐点を判断するポイントは①カードのコストを分解して,②ゲームがどのくらい続くかの予測と照合して③このカードは得かを見極める事だよ。とずらずら書いてきました。実際,この基準でカードを選んでいけば大損することはかなり減ると思います。

ただ,もちろんこの考え方は万能ではありません。ゲーム終盤は点数を優先して動く必要があること、都市や緑地の配置制限、称号や褒章を優先する、コロニー環境ではどこにコロニーを建設するか…など、カードプレイ以外の要素にMCを割く場面が多々訪れます。飽くまでも、カード購入やカードプレイの指針として捉えてくれるとありがたいです。

それでは、良いゲームライフを。

■おまけ:現物を生むカード

最後に、算出を上げるのではなく、直接現物をもらうカードについて触れます。これらは基本的に毎世代使用できるのであれば≒算出が上がっていると見做して構いません。植物がもらえる「極寒菌」や、MCを生む「火星鉄道」「電磁カタパルト」などのカードがこれに当たります。

基本的に強いカードなので、自分で使わないまでもカットする価値はあります。自分で使う場合は、元になる資源や参照する要素(タグや都市など)が確保できる状況になるまで持っておくのも手だと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?