スポーツアナリストの多様なかたち ──②ネットワークと経験をサービス開発に|橘 肇(月刊トレーニング・ジャーナル2022年3月号、連載 実践・スポーツパフォーマンス分析 第3回)

橘 肇

橘図書教材、スポーツパフォーマンス分析アドバイザー

監修/中川昭

筑波大学名誉教授、日本コーチング学会会長

(ご所属、肩書などは連載当時のものです)

データスタジアム株式会社に所属するアナリストへのインタビュー、後編はサッカークラブへのサポート以外の業務に関する話である。アナリストとしてのネットワークや現場経験を活用して、さまざまなサービスを開発、展開している。

連載目次ページ

https://note.com/asano_masashi/n/nb58492f8076d

――最近のデータスタジアムの活動を見ていると、アナリストの育成に関する取り組みにとくに力を入れておられるように感じます。

藤:弊社では「スポーツアナリスト育成講座」 1)を2017年から開催しています。今のところはサッカーを対象にしています。以前からの課題として、毎年この時期(オフシーズン)になると、とくにJリーグのクラブの方から「アナリストを探しているんですが、誰かいませんか?」と尋ねられることがすごく多いんです。アナリストのニーズはあるけれども、人がいないという状態です。そこで私たちのリソースや経験を使ってアナリストを育てれば、データの提供だけではなく、アナリストの提供も通じてサッカー界に貢献できるのではないかと考えました。

――この講座は、サッカークラブのアナリストになりたい人だけを対象にしているのでしょうか。それとも、より広く一般の人も対象に、サッカーの分析について学ぶというものでしょうか。

藤:この講座は現場で活躍できるアナリストの育成を一番の目的にしています。応募者の中には一般の方もいらっしゃるのですが、講座の対象者は主に学生や、指導者をしながら今後アナリストの道に進みたいという方です。これまでに2名、本講座からJリーグのクラブにアナリストとして入団した方がいます。

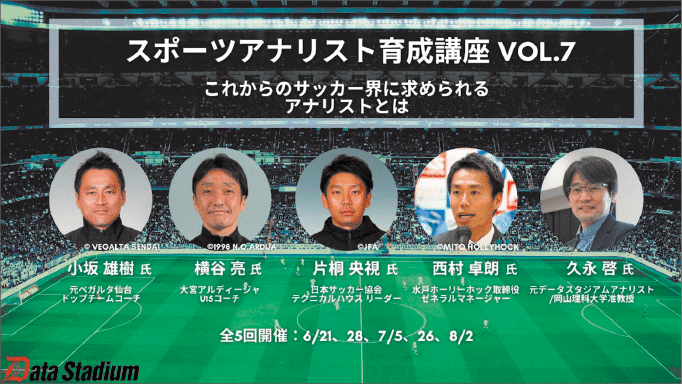

――昨年(2021年)の開催内容を見ると、サッカーの現場の第一線で働いている方を講師に招いておられるのですね(図1)。

図1 2021年のスポーツアナリスト育成講座(全5回)の講師

藤:一昨年(2020年)は新型コロナウイルス感染症の影響で全く開催できず、昨年も対面での開催を避けて、全てオンラインで開催しました。アナリストとして第一線で活躍している方をお招きしてオンラインでお話を聞くという形ですが、今年は、できれば対面の講座も開催したいと考えているところです。

高橋:現場のアナリストの方々が実際にどんな仕事をしているのか、チームからどういうことを求められているのか、そうしたことを知る機会はなかなかありません。それをまず受講者の方に知ってもらい、今の仕事や指導の中に生かすための道標を示せればいいと考えて企画しました。ゲストは私たちのつながりでお願いしたのですが、皆さん快く承諾してくださいました。参加者は各回90人を定員にしていたのですが、ほとんど満席で、やはりニーズは大きかったのだと思っています。

写真1 スポーツアナリスト育成講座の様子(2018年)

――ゲストのアナリストの方も、自分たちから情報を発信していきたいという希望をお持ちなんでしょうか。

藤:そう思います。私たちとしても、この講座が現場の方が発信できる場になってほしいという思いがあります。私自身がサッカークラブの現場で仕事をしていたのはもうかなり前ですし、今の現場の方たちの生の声のほうが、参加者にも役に立つと思います。またサッカークラブ所属のアナリストという立場ではオープンに発信できないような内容の話であっても、こうして参加者が限られている場なら、可能な範囲で発信していただけるのではないかと思います。

チーム内のことに関する情報には私たちの方もかなり気を遣っていて、まずこちらから話してほしい内容を先に提案し、確認をいただいた上で進めています。たとえばチーム名の入った資料などは見せても差し支えなければという程度で、強く要望することはありません。具体的な選手名なども、「話せる範囲で結構です」という形です。

――こうした活動を行う中で、アナリストになりたいと、会社、または藤さんや高橋さんに直接連絡してくる学生などはいるのですか。

高橋:アナリストを目指そうとしている学生から私に個人的に連絡が来て、相談を受けることはたまにあります。たとえばサッカーの現場に関わっていない学生から「アナリストになりたいのですが」という相談もたまにあるのですが、そんなときは「現場に出てみたら」という話をすることもあります。プロのアナリストとして活躍するためには、知識だけでは不十分で、現場での経験も重要だからです。

――私もこれまで「アナリストにはどんなスキルが必要ですか」「どこで勉強したらいいですか」といった質問をされることがよくありました。

高橋:私はよく、「アウトプットをしてみるといいよ」と話をします。どんなにしっかりと分析をしても、相手に伝わらないと意味がありません。ですから、まず何でもいいから誰かに伝える機会をつくろうという話をしています。サッカーを分析する内容、方法論などはその都度、話をするという感じですね。

藤:アナリストになるためにどんなスキルや勉強が必要かという点で言うと、まず「あなたはどんなアナリストになりたいのですか?」というところが重要だと思います。Jリーグのクラブや筑波大学の分析班のようなチームでアナリストになりたいのか、SNSで発信するようなアナリストになりたいのか、データを解析するアナリストになりたいのか、それによってアドバイスの内容はかなり変わってくると思います。その方がどんなアナリストを目指すのかということが一番で、その上でJリーグクラブのアナリストになりたいのであれば、やはり現場に出ることが一番必要ですね。

先ほど高橋が言った「アウトプット」は何のためにするのかというと、分析したものをきちんと表現してチームに伝え、その結果、チームが勝利するためです。サッカーの試合を見てブログを書くのもいいのですが、チームがそれを見てどう反応するかというところまで経験しておいた方がいいと思います。

弊社のスポーツアナリスト育成講座で、私もゲストの方も強調しているのが「コミュニケーションの重要性」です。サッカーの分析そのものよりも、分析したものがきちんと伝わり、それをピッチ上でのプレーに落とし込めるかということが一番大事だと思います。その経験なしにサッカーを見ているだけだと、自分の世界だけのサッカーの知識で止まってしまいます。現場で活躍するアナリストになりたいのであれば、やはり現場に出る経験が必要だと思います。

――アナリストへの向き、不向きについてはどうでしょうか。たとえば、「私、アナリストに向いているでしょうか」という質問はあるのでしょうか。

藤:向き、不向きというよりは、やはり人間的に信頼できるかという点と、チームのために貢献したい気持ちがあるかではないでしょうか。サッカーの分析自体が浅かったとしても、大前提として、チームのために一生懸命頑張っていて、この人の話は信頼できると思ってもらえることが大事だと思います。どんなに深い分析をしても、チーム目線、選手目線よりも自分の目線でばかり伝えていると、この人の言っていることは何だかよくわからない、信頼できないなと思われてしまいます。チームの中でよい関係性をつくることがとにかく大事なので、向き、不向きではなく、まずチームのためにやってみるということが先に来るような気がします。

――その関係性をつくっていくためには、どういう行動が必要なのでしょうか。

ここから先は

¥ 150

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?