『スポーツビジョン医科学教本 改訂版』第4章 スポーツと視機能

第4章 スポーツと視機能

スポーツにおける視覚の重要性

スポーツ競技では様々な感覚器から情報を取り入れている。その中でも最も重要なのは視覚といわれている。

野球界には、野球の神様と呼ばれた川上哲治氏(元読売巨人軍)の「ボールが止まって見える」という有名な言葉が、今も根強く残っている。

しかし、これと反対の言葉を日本プロ野球とメジャー・リーグで活躍したイチロー選手が残している。彼は2004年7月に、メジャー・リーグ新記録の月間50安打を記録したとき「ボールが常に、やたらと動いて見える」とコメントしている 15)。この野球界の「神様」と「天才」が残した、「止まって」見える、「動いて」見えるという、という逆の表現は、とても大きな意味がある。

このことはヒトが眼から周囲の状況をどのように取り入れているのか、そして取り入れた情報を脳でどのように処理し、身体をどのように制御しているのか、これら一連のインプットからアウトプットまでの流れが、特別な条件、あるいは特殊な人によっては、流れの処理時間が異なる場合があるということを示している。

五感の中で視覚から得られる情報量の割合は約87%だと言われているが、眼の見えない人にも視覚皮質はあり、点字を読んでいるときに視覚皮質が活動し、「見る」行為をしていることがわかっている。脳科学の進歩に伴い、「見る」という行為は脳で行われていると考えられている 16)。

スポーツと視覚の関連について、昔からさまざまな分野で研究が行われてきた。スポーツにおける視覚の重要性はわかっているが、スポーツのさまざまな状況における視覚の役割については、詳しいことはわかっておらず、現在も研究が続けられている 17)。

アメリカで研究が始まった「スポーツビジョン」

スポーツと視覚に関する研究が、アメリカで始まったのは1930年代 18)といわれている。その後、研究の数は1940年代に4件、1950年代に18件、1960年代74件と徐々に増加していった 19)。1970年代半ばになるとスポーツと視覚の研究は急増し、研究機関の設立が望まれるようになった。

1976年にOptometrist※の集まりであるAmerican Optometric Association(AOA)にスポーツビジョン研究部門設立の動きが始まり、1978年に、Sports Vision Section(AOA-SVS)が設立された。AOA-SVSは、1979年からスポーツ選手の視覚能力の検査を開始し、1984年にはロサンゼルス・オリンピックにおいて、ビジョン・ケア・センターを提供している。

1984年には別の研究機関として、National Academy of Sports Vision(NASV)が設立された。AOAが、Optometristだけの集まりに対し、NASVはOptometrist、Ophthalmologist※、Optician※、スポーツトレーナー、スポーツコーチや選手まで参加できる 19)。NASVは現在、International Academy of Sports Vision(IASV)に名称変更されている。

※Optometrist:アメリカの眼に関する国家資格の1つで、O.D.(Optometrist Doctor)の称号がつく。矯正レンズの処方や視機能訓練を行うことができる。日本には、この資格はない。

※Ophthalmologist:M.D(Medical Doctor)は、医師として検査や治療に携わることができる。外科的治療から薬物治療まで施すことができる。日本の眼科医と同じである。

※Optician:眼鏡店の開業に際し責任者として1店に1人が義務づけられている。処方や視機能訓練には直接携わることはできないが、州によっては視力検査やレンズ装用のアドバイスを行うことができる。日本には、この資格はない。

アメリカで考えられている「スポーツビジョン」とは

アメリカで考えられているスポーツビジョンとは、スポーツと視覚の関係を総合的に研究する医科学であり 19)、その内容は眼科や脳神経外科などの医学から、脳科学、生理学、心理学や体育学などさまざまな分野と関係している。

スポーツビジョンの目的

アメリカで考えられているスポーツビジョンの目的は、スポーツ選手の視覚能力や視覚と身体機能の結びつきを最大限に発揮させ、運動機能を向上させ、最高のパフォーマンスを発揮させること、そしてよりよい競技成績を獲得しようとすることである。

スポーツビジョンの必要性

スポーツビジョンの必要性として、以下の3つがあげられる 17)。

1.選手が身体能力を十分に発揮して、競技力の向上を図る

スポーツ選手が、身体能力を発揮するためには、視覚が機能すること、眼に疾患がないことが必要条件である。スポーツビジョン(検査)によって、これら眼の問題も確認することができる。

2.スポーツ眼外傷を減少させる

眼外傷は、学校の体育部活動において発生件数が高いわけではない(表2)。しかし重篤な障害に至る例も多く、スポーツビジョン(眼の保護)によって、スポーツ眼外傷を減少させることは重要である。

3.新たな視機能や視覚能力が解明できる機会になる

スポーツという特殊な状況での、視覚能力や視覚と身体の関連性が体系的に研究されることで、多くの可能性が広がる。スポーツだけでなく、日常生活における子どもや高齢者の視覚と身体の関連など、今まで明らかになっていない機能や能力が解明されれば、子どもの発育、高齢者の健康などに寄与する可能性も考えられる。

4つの前提条件「検査」「矯正」「保護」「強化」

アメリカで考えられている、スポーツビジョンの目的実現のためには、次に説明する「検査」「矯正」「保護」「強化」という、4つの前提条件が必要である。

▷「検査」 スポーツ選手が、各競技で必要な能力を測定し、各競技特性に合わせた分析・評価をすること。そのためにアメリカの検査項目は、視機能の測定、視覚能力の測定、視覚と身体の協調性の測定など、測定項目は多岐にわたっている。

▷「矯正」 スポーツ選手の低下している視覚能力を矯正して、競技力を向上させようとすること。その方法として、視力矯正と視覚矯正が考えられている 17)。

視力矯正は、視力の低下している選手に、コンタクトレンズや眼鏡を装用させ、視力を向上させようとするもの。

視覚矯正は、バランスボールやバランスボード、バランスディスクなどを使用して、選手の視覚の能力を向上させようとするもの。

▷「保護」 スポーツ競技中に起こる眼外傷や環境からスポーツ選手の眼を保護して、競技に専念できるようにすること。

眼を保護する道具として、眼外傷にはスポーツ用保護眼鏡、眼の環境に対してはサングラスなどが考えられている。

▷「強化」 視覚能力や視覚と身体の協調性、視覚情報のイメージ化など、さまざまな能力をトレーニングして、それらの能力を向上させることで競技力の向上を図ろうとすること 17)。

アメリカのスポーツビジョン検査項目

アメリカIASVの、SPORTS VISION MANUALにおける検査項目(表36)を示す。スポーツ競技中、選手は視線や注意を対象者や対象物だけでなく、周囲の状況にも分散させている。

そこで、アメリカのスポーツビジョン検査には、スポーツ選手のための測定であることを重視した特徴が2つある。

1.視機能だけでなく視覚能力や、視覚と身体の協調性(眼と手と体の協調性)など、スポーツ競技において選手に必要と思われる能力を測定 17, 20)。

2.スポーツ競技中、選手の視覚能力は身体を安定させた測定より、身体を不安定にした測定の方が、より的確であるという理由から、一部の検査では選手の身体をあえて動的な状況において、不安定な状態で測定 20)。

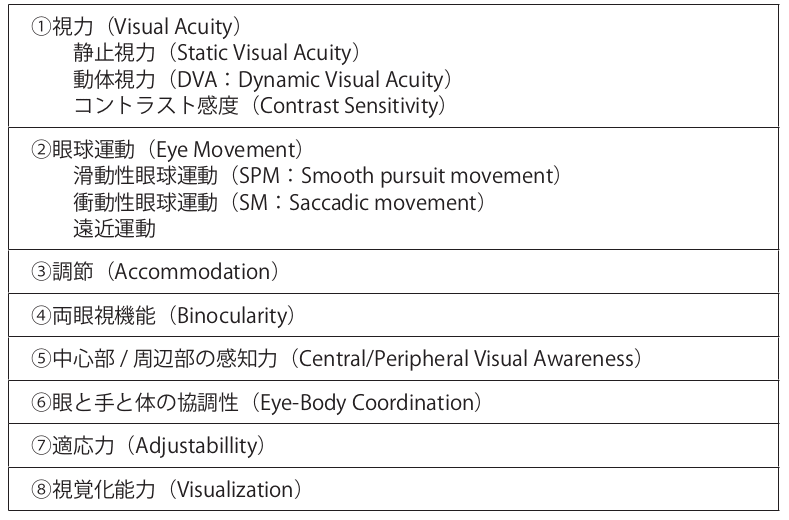

表36 スポーツビジョン・マニュアル(IASV)検査項目

日本における「スポーツビジョン」

1986年にAmerican Optometric Association - Sports Vision Section -(AOA-SVS)の研究者フィリップ・スミス氏を白山晰也氏(㈱東京メガネ社長:当時)が日本に招き「スポーツビジョン講演」を開催した。これが日本におけるスポーツビジョンのルーツとされている。白山氏は同年スポーツビジョンセンター(図26)を開設し、さらに1988年にはスポーツビジョン研究会の発足にも尽力した。

1988年から2006年頃までは、スポーツビジョンの測定方法が確立されておらず、測定者によって結果にばらつきが多く存在した。しかし2007年に専任者が測定を行うようになって、ある程度の再現性がある測定ができるようになった。

研究会は過去30年間で約3,500人の測定を実施しているが、2007年以降に実施した測定者は1,000人弱で、これもあらゆるスポーツ選手、学生、審判、一般の合計数である。各スポーツの競技特性に合わせた根拠ある結果をフィードバックするためには、まだまだ測定者が少なすぎる。

研究会は、2018年1月に一般社団法人日本スポーツビジョン協会と改称、同年10月からエビデンスのある活動を目指し長田夏哉(代表理事:スポーツドクター)を中心としてリブートさせた。

図26 スポーツビジョンセンター

過去のスポーツビジョン測定

1988年から研究会は、スポーツビジョン測定を行ってきた。当初は11項目で測定を開始したが、その後8項目の測定に変更して30年間続けてきた。しかしこの8項目では単眼、裸眼と矯正視力の比較、両眼視機能を測定しておらず眼科的に大きな課題があった。さらにある項目では、さまざまな要因から再現性の低い測定器を使用していたという問題もあった。

測定結果のまとめ方は、実施した8項目それぞれを研究会が20年以上前に、独自に定めた5点満点の5段階で評価し、合計点が40点満点に近いほうがよいという独自の評価(図27)をしていた。

測定対象者の年齢、スポーツ競技種目、競技レベルが異なっても、20年以上独自の同じ方法で評価していた。これでは年齢別、競技別、競技レベル別に医科学的に意味のあるフィードバックとはいえず、測定者からの細かな要望に応えることができなかった。

これらの理由から、一般社団法人 日本スポーツビジョン協会は2019年4月からスポーツビジョン測定項目を一新させ、それぞれ矯正の考え方も整理した。評価方法も測定者にとって最新かつ本当に意味のあるフィードバックが行えるように、評価基準を常に更新させていく予定である。

図27 過去の40点満点がよいという独自の評価表

(20数年前に独自に定めた5点満点の合計点)

新スポーツビジョン測定項目・矯正の考え方

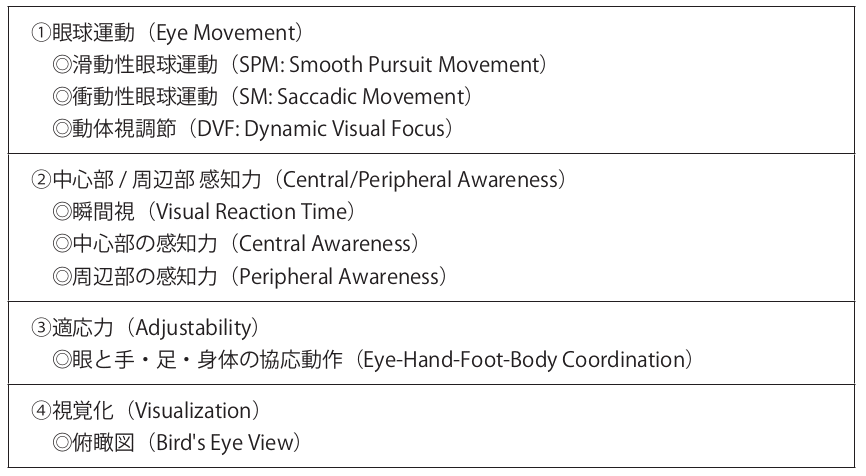

矯正とは、スポーツ選手の低下している視覚能力を矯正して、競技力を向上させようとすることである。視力・両眼視機能には視力矯正が、感知力・適応力に視覚矯正が考えられる(表37)。

新スポーツビジョン測定では、視力矯正が必要という評価が出た選手には、まず視力矯正を勧める。視覚矯正には、さまざまなスポーツビジョントレーニング種目(表39)を提案する。

新スポーツビジョン測定の項目・種目

新スポーツビジョン測定項目・種目は(表38)の通り。

表37 新スポーツビジョン測定項目・矯正の考え方

表38 新スポーツビジョン測定項目・種目

新スポーツビジョン測定種目の説明

視力

▷静止視力 一般に視力として測定される。視力検査は、2点または2線が離れている単位指標(図14)を識別できる能力を測定する。

▷動体視力(KVA:Kinetic Visual Acuity) 前方から直線的に時速30kmで接近してくる単位指標(図14)を、正確に読むことができるか測定する。静止視力とKVA動体視力は、同じ測定器(図28)で測定ができる。この測定器は、自動車運転免許更新の際、静止視力の測定で用いられている。

図28 静止視力/KVA測定器

両眼視機能

両眼視機能検査には、深視力と立体視がある。

▷深視力 奥行きを認識する感覚。遠方と近方で離れた2点の距離の差を区別できる最小値を立体視差であらわす。深視力検査器(図29)で測定する。深視力測定の要素の中に、立体視機能遠近感覚が含まれる。

▷立体視 左右の眼の網膜に映った映像のズレで外界を立体的に感じる・見ることができる能力。立体視は、観察対象の位置を判断する静的立体視と、動きを判断する動的立体視がある 2)。新スポーツビジョン測定では静的立体視を立体視検査器具(図30)で測定する。

図29 深視力検査器具

図30 立体視検査器具

感知力

短時間の視覚刺激によって記憶できる視覚情報を保存する能力を測定する。中心部の感知力、瞬間視力ともいわれる。

▷瞬間視 9つの数字を表示し、記憶した数字の正解数を測定する。測定にはV-training Ver.2(図31)を用いる。

図31 V-training Ver.2

過去のスポーツビジョン測定で、瞬間視の測定は、旧機材:タキストコープを測定者が手動で操作して6桁の数字を表示していた。そのため表示されるまでのタイミングや表示時間が一定でなく、測定者の経験や技量に大きく左右され、再現性が低いものだった。タキストコープで表示される画面の照度は、周囲が暗い場合447(ルクス)〜周囲が明るい場合830(ルクス)と周囲の明るさによって見え方が大きく左右されていた。またトップアスリートは、6桁の数字をほぼ短期記憶できることもわかっていた。

V-trainingは、測定者が手動で操作しないため表示までのタイミングや表示時間が一定で再現性が高く、表示画面も周囲の明るさに左右されない。さらに9つの数字の測定が実施できるため、トップアスリートにも対応できる。

適応力

視覚能力や視覚と身体の協調性など、スポーツ競技において選手に必要と思われる適応能力を眼と手の協応動作で測定する。

▷眼と手の協応動作 ランダムに点灯するライトを指先で押し、その速さを測定する。測定にはV-training Ver.2(図31)を用いる。

過去のスポーツビジョン測定で、眼と手の協応動作の測定は、旧機材:Acu Vision(図32)を用いてランダムに点灯する120個のライトを指先で押す速さを測定していた。しかし120個のライトが点灯する箇所は決まっており、この箇所が他の画面と色の濃さが異なるため、測定前に点灯箇所が把握できてしまうことが課題だった。

V-training(図31)ではランダムに点灯する箇所が限定されておらず、事前に予測することができない。開始するまでの時間も常に一定で、測定の精度・再現性が旧機材より高くなった。

図32 旧機材(Acu Vision)

過去のスポーツビジョン測定から削除した種目と理由

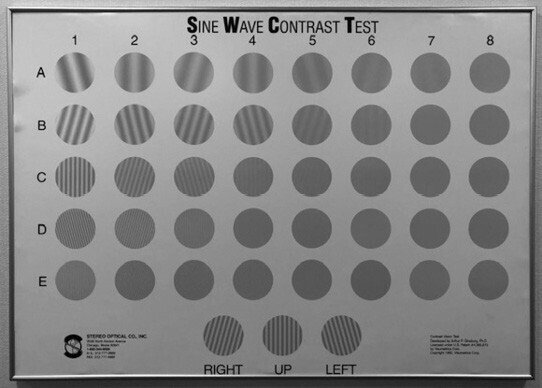

▷コントラスト感度 過去のスポーツビジョン測定では、5つの縞の間隔で縞模様の明暗が異なるコントラスト感度表(図33)を用いて、微妙なコントラスト(明度の差)の違いを認識できるか測定していた。

この測定は高齢者や白内障患者には、とても重要な意味がある。しかし静止視力との相関が高いためトップアスリートは静止視力を単眼、両眼で正しく測定する方が有意義という理由から削除した。

図33 コントラスト感度表

▷眼球運動 過去のスポーツビジョン測定では、パソコン画面にランダムに表示される2色の違いを見分けることで、眼球運動の測定として実施していた。

しかし旧機材のパソコン画面に表示される色は「緑色」と「黄色」の2色だった。この色の配色は、色覚異常の人には識別しにくい色の組み合わせである。

旧機材は眼球運動の測定以前に、色の配色に問題があったため、削除した。新スポーツビジョン測定では、眼科医からの意見や提言を重視して色の配色にもしっかり配慮していく。

▷DVA動体視力 過去のスポーツビジョン測定では、DVA動体視力測定として眼の前のスクリーンに左→右、または右→左の一方向のみに減速回転運動する目標を正確に読めるか、回転数/分を測定していた(図34)。しかし動体視力は医学的根拠や測定している要素が明確になっていない 21)ため、DVAを回転数という基準で測定を行うことが妥当なのか医学的に検証する必要がある 21)という報告がある。

大学の野球選手と一般人でDVA測定を行ったとき、追視を許す条件では野球選手が優れ、視線を固定する条件では成績に相違はなかった 22)。DVA測定を行うときは、視線を一点に固定するのか左右に動く目標を追視するのか明確な指示を出す必要がある 23)が、指示が測定者により異なり統一されていない。このような測定条件の不統制が測定結果のばらつきにつながっていた 23)。

その他機器の測定精度が低く、測定方法が標準化されていない 20)、検査結果が団体や研究者によって異なり客観的に評価しにくい 20)、結果にばらつきがある理由の一つが測定法や分析法である 24)、 25)など、課題や問題が多かった。

近年の研究報告では、DVA動体視力には、衝動性と滑動性の眼球運動の影響がある 26)といわれており、DVA動体視力は「速いものが見える」という意味で捉えられていることもあるが、「どれだけ眼を速く動かせるか」という解釈が正しい 27)とされる。

近年アメリカでは、DVF(Dynamic Visual Focus)という新解釈で、動いているものに対して「どれだけ眼を速く動かして照準を合わせられるか」さらに照準を合わせたものに手や足、身体を反応させて、的確に動いているものを「捉えることができるか」という考えに進化している。

これらの理由から新スポーツビジョン測定からDVA動体視力は削除して、衝動性と滑動性の眼球運動とDVFの考えを合わせてトレーニング種目として活用していく。

図34 DVA測定器

新スポーツビジョントレーニング項目

一般社団法人 日本スポーツビジョン協会は、2019年4月からスポーツビジョントレーニング項目を設定した(表39)

表39 新スポーツビジョン測定項目、トレーニング項目

①眼球運動(Eye Movement)

眼球運動には外眼筋(図9)が関わっている。各視線方向で主に働く外眼筋を(図35)に示す。作用が反対方向の筋を拮抗筋とよび、左右眼で作用方向が同じくペアになる筋は共同筋とよぶ 28)。眼球運動のトレーニングはV-training Ver.2(図31)を用いて行うことができる。

▷滑動性眼球運動(SPM:Smooth Pursuit Movement) ある速度で動く対象物を追従して見るときに起こる。フィードバック制御で視標速度に一致した眼球運動速度を保ち、視対象を中心窩上に保つ。通常、最大45°/s程度まで追従可能 28)である。

図35 外眼筋の作用方向(文献28より)

▷衝動性眼球運動(SM:Saccadic Movement) 視線を変えるときに起こる速い運動で(400°/s程度:運動の大きさと最大速度との間に一定の対応関係がある)、目標位置へプログラム制御されているので、途中で軌道を修正できない 28)。これは日常的な視線移動運動のほとんどを占める。

▷動体視調整(DVF:Dynamic Visual Focus) 動いているものに対して「どれだけ眼を速く動かして照準を調節できるか」さらに照準を合わせたものに手や足、身体を反応させて、的確に動いているものを「捉えることができるか」という考え。

スポーツ選手がプレー中に、動きながら対象者や対象物を見るとき、選手の眼には視対象を見るための眼球運動と身体のコントロールと関係のある眼球運動が起こっている 20)。頭部と眼球は、協同して働きながら対象を捉えている 21)。

②中心部/周辺部 感知力(Central/Peripheral Awareness)

短時間の視覚刺激によって記憶できる視覚情報を保存する能力をいう。瞬間視、中心部の感知力、周辺部の感知力がある。

▷瞬間視(Visual Reaction Time)

▷中心部の感知力(Central Awareness)

▷周辺部の感知力(Peripheral Awareness)

これらのトレーニングはV-training Ver.2(図31)を用いて行うことができる。瞬間視の測定では、9つの数字を表示して記憶した数字の正解数を測定するが、瞬間視、中心部/周辺部の感知力のトレーニングでは数字に限定せずさまざまな形・色のターゲットを用いてトレーニングを行うことができる。

③適応力(Adjustability)

野球の打者がカーブボールを打つときの適応力を例にあげる。カーブボールは物理的に計測できる現象である。球にかかるスピンによって力の不均衡が生み出され、球は放物線の軌道を描く 29)。この放物線と、球を回転させる力ごとの知覚した速度との差を示すと、ホームプレートから20フィート(6.1m)離れた地点で、バッターは打つ判断をして、注視点が変化する(目をシフトさせる)と考えられる。

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?