痛み行動(連載 ストーリーで理解する痛みマネジメント 3 月刊スポーツメディスン221号)

連載目次ページ

https://note.com/asano_masashi/n/n766d3be24ce4

永田将行・東小金井さくらクリニック、NPO 法人ペインヘルスケアネットワーク プロボノ、理学療法士

江原弘之・NPO 法人ペイン・ヘルスケア・ネットワーク代表理事、西鶴間メディカルクリニックリハビリテーション科部長、認定理学療法士(運動器)

今回は痛み行動(pain behaviour)についてお話しします。痛み行動とは痛み専門治療施設である痛みセンターが世界で初めて設立された、ワシントン大学の臨床心理士、フォーダイスが1968年に提唱した概念です。「痛みの存在を示唆する言動・行動」のことで、痛いと訴える、つらそうな表情をする、薬を飲む、通院する、仕事を休むなどすべての事柄が含まれます。元来の痛み行動の概念は中間的な意味を持ち、客観的に評価することが難しい主観的な痛みを評価する臨床的な方法の1つとして用いられてきました。しかし慢性疼痛患者の中には、痛み行動に痛みの存在を示す意味がなく、痛みを訴える行動だけが繰り返される場合があります。繰り返される痛み行動は患者を家族や社会から孤立させ、治療に依存しやすくなり医療者との関係も悪化させます。なぜそうなるのか、痛みの基礎と関連づけて考察してみましょう。

痛みの3側面と痛み行動

国際疼痛学会(IASP:International Association for the Study of Pain)による痛みの定義は「実際の組織損傷や潜在的な組織損傷に伴う、あるいはそのような損傷の際の言葉として表現される、不快な感覚かつ感情体験」であると説明しました。実際にケガや炎症が存在していなくても「ここが痛い」と訴えられれば痛みとなります。組織損傷や炎症などの侵害受容刺激により受容器が反応して、感覚神経にインパルスが伝わり脳に到達して痛みは認知されます。しかしニューロマトリックス理論において痛みは、感覚-識別的側面、意欲-情動的側面、認知-評価的側面で構成され(本誌220号p45図1参照)、組織損傷や炎症がなく侵害刺激が認められなくても「ここが痛い」と訴え続けることも考えられます。

たとえば膝をさすっている患者さんを取り巻く状況を分析してみましょう。膝に侵害受容刺激があろうがなかろうが、周囲の人にとっては「膝が痛いのだろう」と思われるような痛み行動を取っています。周囲の人は巻き込まれ、「膝が痛そうだわ、かわいそう」と認知し、「大丈夫ですか?」と声をかけます。そこまで含めて痛み行動になります。痛みを訴える患者は周囲からの優しい言葉や、仕事の休暇や、治療費として支給されるお金が手に入ったら、その行動は痛み刺激が身体に生じていなくても、無意識に膝をさすり続ける可能性があります。一方、周囲の人にとってはそんなに痛くなさそうなのに常に膝をさすっている、仕事ができそうなのに休み続けている、誰も見ていないところでは元気そうに歩いていたと感じ始め、疑いの目を持ちます。そして家族や職場の上司や医療者から「本当に痛いのか。怠けているだけじゃないのか」と思われてしまい関係が破たんしていくのです。優しかった人々の態度が急に変わり、急に責められ始めることで二次的に抑うつなどの精神心理的な問題を起こすことも痛みの長期化に影響します。

痛みはオペラント行動

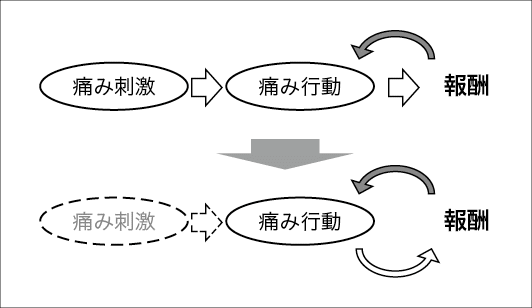

実は周りの人の言葉、休暇、補償となるお金は、患者にとっては学習理論で言うところの報酬にあたり、痛みの侵害刺激を伴わなくても痛みの訴えであるオペラント行動が強化されてしまいます。フォーダイスの概念は痛みそのものを治療するのではなく、行動を治療する点で当時非常に画期的な痛みのマネジメントとなりました。その後痛み行動による行動療法は、現在慢性疼痛治療に強く推奨される、認知行動療法へと発展しました。

このように痛み行動は、「大げさで過剰なもの」と評され、疼痛顕示行動と呼ばれることもあります。痛み行動をあたかも悪いものとする考え方です。たとえばそれほど痛みが強そうではないのに薬を頻繁に要求する、注射を打ってもらいたいなど治療を頻繁に行ってほしいときなどにみられる場合です。しかし本当に必要な場合もあるため、「疼痛顕示行動」という言葉を使うときには慎重になるべきと言われています。

図1 痛み行動と学習理論。痛み刺激により痛み行動が起こるが、そこに報酬となる事象が随伴することで痛み行動が強化される。痛み刺激がなくなっても、報酬により痛み行動は強化、学習されて残る。

Loeserの四重円理論

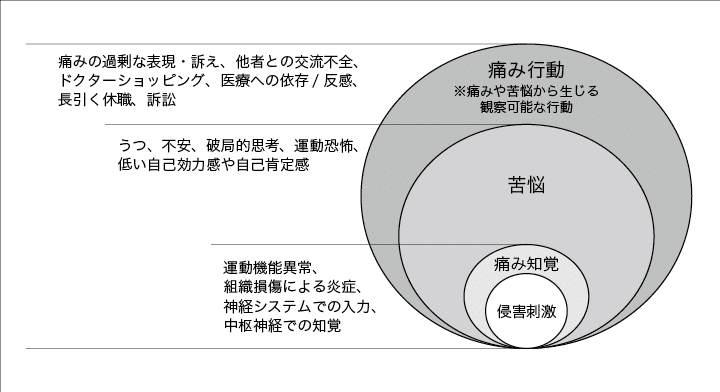

痛みの概念を整理したLoeserの四重円理論にも痛み行動は示されています。侵害受容刺激は神経系で知覚されますが、過去の経験や心理社会的要因が修飾した痛みとして脳で認知されます。これが個人の中で苦悩として、苦しみや辛さを表す表情とともに「痛いです」と訴える痛み行動が表出します。侵害受容刺激と痛みは身体への警告信号となる入力ですが、苦悩と痛み行動はどちらかというと体で表される出力となります。苦悩を解決するためにした行動に報酬が加わることによって、それまでとは異なる目的を持った痛み行動となるため、痛いと訴えても鎮痛薬が効かない症状があるのはこのようなメカニズムがあるからです。

図2 Loeserの四重円理論。侵害刺激を痛みとして知覚するが、組織損傷が治癒した患者にとって問題となるのは苦悩や観察可能な痛み行動の部分である

痛み行動が顕著だった腰下肢痛症例

たとえばこんな症例について考えてみましょう(個人情報を考慮し、情報は変えてあります)。60歳代の男性で腰部脊柱管狭窄症による左下肢しびれを訴える方。腰部の手術を行いましたが症状は変わらず、投薬治療や神経ブロック療法を行っても症状が全く変わりませんでした。リハビリ・運動療法も行っていますが改善が認められないため、心理社会的要因を疑い、臨床心理士の心理面談が始まりました。ご本人曰く「家族に『いい街だからここに住もう』と提案され引っ越したが、公共交通機関がなくて不便で住みにくい。とても腹が立って絶望しているんだよ」というエピソードを聞くことができました。また発症以前から表現が大げさなところがあり、親族から余りよく思われていないという話も聞くことができました。「『他人に見られているときだけは調子が悪そうに歩いている』と陰口を言われている。そんなつもりはないのに」ともお話されました。

この方の苦悩を推し量ることは難しいですが、人生の節目で突然心身ともに思い通りにならなくなった苦悩を誰かに聞いてもらいたいのかもしれません。そのジレンマが疼痛顕示行動、痛み行動として作られた可能性はあります。このときに医療者はどのように向き合えばよいでしょうか? 「普段は歩けているからいいじゃないですか」という揚げ足取りのような説得は意味を成しません。むしろ、良いとも悪いとも言わず中間的に付き合いアドバイスを続ける中で、患者が能動的に行動し始めるのを待ちます。適切な発言や行動が現われたときにはしっかり認めて、褒めてフィードバックするのが、痛み行動を変えるタイミングとなります。我々のやるべきことは原因を指摘し明らかにするよりも、変化を待ちながら寄り添うことだと思います。

この後、痛み行動が異なる2人のスポーツ選手の例、そして対応する医療者の対応の違いについてストーリーが展開されます。選手や医療者の行動に注目してご覧ください。

(江原弘之)

2人の選手の例

それでは、具体的な痛み行動についてみていきましょう。

膝の靭帯を損傷した後、同時期に手術を受けた2人の選手の例です。数カ月が経過し、実践復帰に向けた練習を進めている段階です。まずは、2人の発言や行動を観察してみましょう。

A選手「最近膝の調子は悪くないです。痛みを確認しながら、コーチやトレーナーと相談しながら少しずついろいろ取り組んでいます。やはりケガした側の力が入りづらい感じがあります。あとちょっと体重をかけるのは怖いですね。でも、手術をするほどの大きなケガでしたし、こんなもんなのかなと思っています。少し焦りはありますが、今は我慢しながらやっています」

焦っている発言は聞かれますが、トレーナーが設定した運動範囲を守り、トレーニングを続けています。ケガをした側の脚に体重がかかるときはプレーを躊躇することもありますが、できる範囲の強度を自分で試しながら取り組んでいます。最近は、栄養や日常的なコンディショニングなどについての質問もするようになり、より積極的にトレーニングに取り組むようになってきました。また、競技以外のことにも意識を向け、いろいろ勉強しているようです。

B選手「そんなに調子は悪くないんですけど、なんかしっくりこないんですよね。そんなに衰えてる感じはしないのに以前と違うというか。(ため息をつく)ここの手術のところちょっと腫れている感じがしません? 反対と比べて。まだ怖いのでトレーナーに指示されたところまで走れていません(しきりに膝に触れている)。あまり焦りとかはないんですけど、100%元に戻るまではプレーはしたくないですね」

トレーニングに取り組んでいるものの、負荷は低いレベルに留まっています。痛みの訴えは明確ではなく、違和感、張り感を訴えてマッサージの希望が多くなっています。患部の腫れや熱感はほとんど出ていないですが、トレーニング後は入念にアイシングをしています。患側を少し引きずるように歩いています。周囲とのコミュニケーション機会は少なく、一人で過ごしていることが多いようです。通院回数も頻回で、ほぼ毎日痛み止めを飲み、自宅で過ごすときはなるべく安静にし、湿布をしているとのことです。

この両者を比較した場合、明らかにB選手の発言、行動には問題があることがわかります。それぞれについて解説していきます。

ここから先は

¥ 150

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?