『スポーツビジョン医科学教本 改訂版』第1章 眼の知識

第1章 眼の知識

眼球の構造

眼球(がんきゅう)

眼球は視覚(しかく:眼を受容器とする感覚)をつかさどる一対の球状の器官で、外部の情報を視神経に伝える(図1)。視神経に伝えられた情報は脳で認識する。人間はさまざまな感覚器によって外部から情報を得ているが、情報のうち80%以上を視覚から得ている。

角膜(かくまく)

角膜は前方にある血管のない透明な膜で「黒目」にあたる(図1)。外部の光を眼球内へと透過させ、屈折させる働きがある。

強膜(きょうまく)

強膜は角膜とつながっているが、透明でなく白色で「白目」にあたる。眼球の最も外側にあり、光をあまり通さない強膜の内側に脈絡膜があり、一番内側の部分に網膜がある。強膜の内側に脈絡膜があり、一番内側の部分に網膜がある(図1)。

角膜と強膜で眼球を包み、球状を保っている。

図1 角膜、強膜、視神経(眼球[右眼]の水平断面図)

ぶどう膜(ぶどうまく)

強膜の内側にある、虹彩、毛様体、脈絡膜の3つの部分の総称をぶどう膜という(図2)。

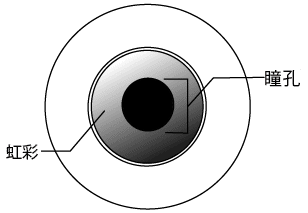

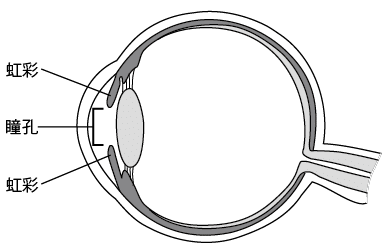

虹彩(こうさい)

水晶体の前方にあり、日本人では「黒目」の中で「茶目」にあたるドーナツ状の部分を虹彩という(図3)。周囲の明るさに応じて、眼に入る光の量を調節する。

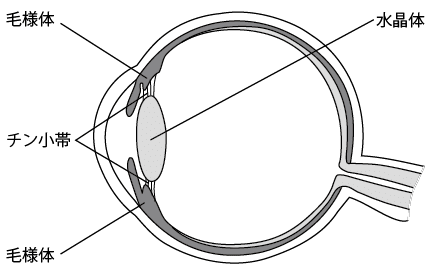

毛様体(もうようたい)

毛様体は眼球の前方で、虹彩と脈絡膜につながっている(図2)。毛様体はチン小帯で水晶体を支えている(図5)。毛様体は輪状の筋肉で、チン小帯と協力して伸縮することで水晶体の厚さを変化させる。

脈絡膜(みゃくらくまく)

強膜の内側に密着している、血管が密集した組織を脈絡膜という(図2)。脈絡膜は、網膜(図7)に栄養を送っている。

図2 虹彩、毛様体、脈絡膜(眼球[右眼]の水平断面図)

瞳孔(どうこう)

虹彩の中央部を瞳孔という(図3、4)。明るいところでは小さく、暗いところでは大きくなり、外部から入る光の量を調節している。

瞳孔は、興奮や感動によって拡大し、睡眠中は縮小している。また瞳孔の大きさは若いときは大きく、加齢に伴って小さくなる。

対光反応(たいこうはんのう)

眼内に光を入れたときに瞳孔が縮小する現象で、生きているときにしか起こらない。これを対光反応という。光反応、光反射ともいう。光を当てた瞳孔が縮小することを直接対光反応といい、反対の瞳孔が縮小することを間接対光反応という。

▷虹彩認証 虹彩の模様は皺(しわ)の一種で、生後2歳までの間にできあがり、その後は変化しない。この模様は、指紋と同様に個人特有のものであり、同じ人でも左右で異なり、一卵性双生児でも異なる。

近年、この虹彩の模様をデジタルデータに変換し、個人を特定するという虹彩認証システムが実用化されてきた。

また、虹彩から読み取れる情報から、健康状態を確認したり、病気の予防につなげるという虹彩解析という試みも行われている。

図3 瞳孔と虹彩(目の正面図)

図4 瞳孔と虹彩(目の断面図)

水晶体(すいしょうたい)

水晶体は成分の60%以上が水で、外部から入ってくる光を屈折させるレンズの役目をしている。単に光を屈折させるだけでなく、紫外線を吸収し目を守る働きもある。

チン小帯(ちんしょうたい)

チン小帯は毛様体と水晶体の間を結んで、水晶体を支えている(図5)。チン小帯は、毛様体の筋肉(毛様体筋)と協力して伸縮することで水晶体の厚さを変化させ、遠近の調節を行っている。

図5 水晶体、チン小帯、毛様体(眼球[右眼]の水平断面図)

調節作用

遠くや近くを見るとき、遠近に応じて目の焦点を合わせる働きを、調節作用という。

▷遠くのものを見るとき(6.5m以上) 毛様体筋が弛緩(しかん)して、チン小帯が外側に引っ張られるため、水晶体が薄くなる。

▷近くのものを見るとき(6.5m未満) 毛様体筋が緊張して、チン小帯がゆるむため、水晶体が厚くなる。

房水(ぼうすい)

角膜と虹彩の間、水晶体より前を前眼房(ぜんがんぼう)、虹彩と水晶体の間を後眼房(こうがんぼう)という(図6)。前眼房と後眼房は房水という液で満たされている。房水は血管のない角膜や水晶体に栄養を与えている。

眼圧(がんあつ)

眼球内は一定の圧力を保っており、この圧力を眼圧という。房水は眼圧の調整をしている。眼圧を保つためには、房水のつくられる量と排出される量を一定に保つ必要があり、房水は隅角(ぐうかく)という部分にあるシュレム管から外へ排出される。(図6)。

▷眼圧が異常に上昇した場合 視神経が障害されやすくなり、緑内障(りょくないしょう)になるリスクが高まる。

▷眼圧が異常に低下した場合 低眼圧(ていがんあつ)という。

図6 前眼房、後眼房、隅角(眼球[右眼]の水平断面図)

硝子体(しょうしたい)

硝子体は99%が水のゼリー状で、眼球内部の大部分を占めている。眼球の形状を維持し、光を屈折させる役割がある(図7)。

網膜(もうまく)

網膜は一番内側の部分で、ここに映った視覚的な情報が視神経を伝わり、脳に送られて認識される。網膜の中心部を黄斑部(おうはんぶ)といい、その中心を中心窩(ちゅうしんか)という(図7)。

盲点(もうてん)

網膜の、視神経が入ってくる部分を盲点、または視神経乳頭(ししんけいにゅうとう)という(図7)。

図7 硝子体、網膜、盲点(眼球[右眼]の水平断面図)

▷明順応、暗順応 暗いところから急に明るいところに移動したとき、最初は眩しさを感じるがしばらくすると明るさに慣れる。このことを明順応(めいじゅんのう)という。逆に明るいところから急に暗いところに移動すると、最初は見えにくいがしばらくすると暗さに慣れることを暗順応(あんじゅんのう)という。これらを光の強さに対する、網膜の感覚順応という。

眼球付属器

眼瞼(まぶた、がんけん)

眼瞼は眼球の表面を覆い、外傷や乾燥から守る役割がある。眼瞼の上方には眉毛(まゆげ)があり、額からの汗が眼に入らないようにしている。上下眼瞼のふちには睫毛(まつげ)があり、ほこりや異物の侵入を防いでいる。

結膜(けつまく)

結膜は、強膜の表面と眼瞼の内側を結ぶ薄い柔らかい膜で、袋状につながっている(図8)。結膜には、眼瞼と眼球が動きやすくする役割がある。

涙器(るいき)

涙を分泌、排出する器官を涙器という。涙は眼瞼の目尻の上にある涙腺(るいせん)から分泌され、眼球の表面を潤している。涙には、乾燥を防ぐ、目に入ったゴミを洗い流す、角膜、結膜に栄養や酸素を送る、など大切な役割がある。涙を鼻腔(びこう)へ排出する部分を涙道(るいどう)という。

図8 結膜(眼球を横から見た断面図)

外眼筋(がいがんきん)

眼の筋肉には外眼筋と内眼筋(ないがんきん)がある。眼球内にある毛様体と虹彩の筋肉を、内眼筋という。

眼球を色々な方向に動かす、上直筋、下直筋、外直筋、内直筋、上斜筋、下斜筋、この6本の筋肉の総称を外眼筋という(図9)。

図9 外眼筋(右目)

眼窩(がんか)

眼球が入っている、くぼみの内側を眼窩という。眼窩の床に当たる部分を眼窩底(がんかてい)という(図10)。

図10 眼窩、眼窩底

視野(しや)

正面を見たときに眼球を動かさないで、見える空間の範囲を視野という。視野の中で、最も感度の高い中心視(図12)で見る能力を視力という。

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?