ラグビーと科学が開く様々な扉 ──アナリスト経験と研究成果を普及と育成に活かす|橘 肇(月刊トレーニング・ジャーナル2023年2月号、連載 実践・スポーツパフォーマンス分析 第14回)

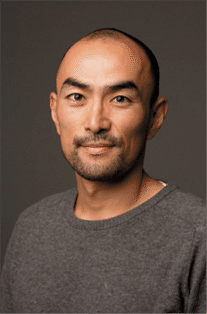

橘 肇・橘図書教材、スポーツパフォーマンス分析アドバイザー

監修/中川 昭・京都先端科学大学特任教授、日本コーチング学会会長

(ご所属、肩書などは連載当時のものです)

ラグビーアナリストとしての強みを活かして、ラグビーの普及やコーチングに、次世代のアナリストの育成にと多彩な活動をしている人物がいる。パフォーマンス分析や研究の成果を実践に活かす取り組みについて、話を伺った。

連載目次ページ

https://note.com/asano_masashi/n/nb58492f8076d

親子対象のラグビー分析講座

「場内アナウンスのルール説明を聞いても、よくわかりません」

「何秒ボールを離さなかったら、ノットリリースザボールになるのですか?」

昨年11月の日曜日、都内にある社会人ラグビーチームのクラブハウスには、小学生の子どもとその親、6組の家族が集まっていました。「ラグビーのルールのどんなところが難しいですか?」という講師の問いかけに対して、子どもからも大人からも「ひと目では何が起きているのかわからない」という答えが返ってきました。

この日、東京ガスラグビー部のグラウンド(東京都大田区)で開かれていたのは、小学生とその親を対象としたラグビーの体験会、そして分析講座です。講師を務めているのは、ラグビーコーチ・アナリストの柴谷晋氏。柴谷氏は昨年5月まで7年間、日本最高峰の「ジャパンラグビー リーグワン」の2つのチームでアナリストを歴任しました。「ルールや戦術を知って、親子でのラグビー観戦をさらに楽しんでほしい」という目的で企画したのが、この分析講座です。

柴谷:大人でも理解が難しいのがラグビーのルールや戦術です。それを小学生にもわかるように説明することが、今回の私のチャレンジでした。計画の段階では、アナリストのときに行っていた分析の話をしようかと思っていました。しかし事前に参加希望者にアンケートを行うと、ラグビーのルールや基本的な戦術、そして日本代表選手の特徴を知りたいという希望が寄せられたので、まずそこから始めることにしました。

親子ラグビー分析講座の様子

親子ラグビー分析講座のスライド

しばたに すすむ

親子体験会の様子(主催:NPO法人ピボットフット、運営協力:東京ガスラグビー部、大田区ラグビーフットボール協会)

ルールの背景にある理由を

ラグビーの話にはつきものの「ルールがわかりにくい」という感想に対して、柴谷氏はラグビーの歴史から語り始めました。そしてラグビーのルールを理解するためのヒントとして、「ラグビー発展の歴史」「プロ化による能力向上」「エンターテインメント性」の3つのポイントを取り上げ、ラグビーのルールの背景にある理由を丁寧に説明していきます。参加者は一方的に話を聞くだけではなく、クイズ形式の問題にも取り組んでいました。

講座の後半は、ラグビーの基本的な戦術の話です。ちょうどサッカーのFIFAワールドカップの開催期間中でもあり、ラグビーとサッカーとを対比させながら話を進めていきました。たとえば、サッカーのフィールドプレーヤーのフォーメーションには「4-3-3」「4-4-2」といった配置がありますが、ラグビーでは攻撃のときのフォワードの配置(アタックシステム)に「1-3-3-1」「2-4-2」といった方法があります。柴谷氏は試合の映像をスローで再生したり、ラグビーチームのアナリスト時代に使っていたスライドのアニメーションを使ったり、様々な見せ方を工夫していました。長年、トップレベルのプレーヤーに戦術やルールを浸透させる役割を担ってきた柴谷氏ですが、小学生が相手では少し勝手が違ったようです。

柴谷:率直に言って難しかったです。何とか理解してもらおうと言葉を重ねれば重ねるほど、親は頷いてくれますが、隣にいる子どもの表情が固くなっているように感じました。終了後のアンケートの「お子さんはどれくらい理解できたと思いますか?」という質問に対して、ほとんどの方の回答が「半分くらい」でした。子どもにラグビーのことをより深く知ってもらおうと、クイズを交えながら進めていったのですが、どうしても込み入った話になると大人向けにならざるを得なかったという感じです。ラグビーファンを増やしていく目的で、大人向けに開催したほうがいいのかもしれません。実際に戦術をテーマにした講演の依頼もありますので、いい形で継続していきたいと思います。

しかし、この試みは小さくとも確かな一歩であったことは間違いないようです。ある家族は、両親と小学生の女の子の3人で参加していました。

母親:私たち親がラグビー好きなので、小学校で配られたチラシを見て参加しました。子どもには難しかったかもしれませんが、ラグビーについていろんなことを知ることができて、よかったです。

“Rugby Opens Many Doors”

この日の講座の最初に柴谷氏が紹介した言葉です。柴谷氏のこれまでの歩みは、まさにこの言葉の通り、ラグビーが様々な扉を開いてきました。

高校時代に全国大会に出場し、高校日本代表候補にも選ばれた柴谷氏。上智大学在学中、フランスの名門ラグビークラブ、スタッド・トゥールーザンU21チームへの留学を果たしました。しかしその帰国直前に突発性難聴を患い、左耳に軽度の難聴を持つことになったのです。このことがきっかけで、柴谷氏はデフラグビー(聴覚障がい者ラグビー)にも深く関わることになります。2002年にはデフラグビー世界大会に日本代表選手として出場、7人制の部で準優勝を果たしました。またノンフィクションライターでもある柴谷氏にとって、デフラグビーの選手を取材した自身初めての著書『静かなるホイッスル』の執筆にもつながりました 1)。

その後、母校である茗溪学園中学校高等学校(茨城県つくば市)の英語教員としてラグビー部のコーチも務めていましたが、「指導者としてレベルアップするには、トップレベルのチームでの指導経験を持たなくては」との思いから、2015年にラグビーアナリストとしての活動を始めました。分析ソフトを自ら購入して研鑽を積むほどの姿勢が認められ、日本のトップチームである東芝ブレイブルーパスに初めてのアナリストとして迎え入れられました。その後日野レッドドルフィンズに移り、通算で7年間、アナリストとしてチームを支えました。退団後にまず取りかかったのが、自分の住んでいる大田区を拠点とする小中学生対象のラグビーアカデミーの設立です。

柴谷:2年前、新型コロナウイルス感染症の影響でチームの活動が縮小されていた頃、近所の子どもたちの運動不足を解消しようと、即席のラグビー教室を不定期で始めました。その頃から、大田区は23区で最も面積が広いにもかかわらず、小中学生向けのラグビースクールやアカデミーがほとんどないことがずっと気になっていました。そこで総合型地域スポーツクラブのNPO法人ピボットフットと協力し、昨年7月から大田区内でタグラグビーの体験会を、そして10月からはラグビー教室を開校したのです。目標は、2025年に大田区初の中学生チームを発足させることです。

大田区にグラウンドを持つ東京ガスラグビー部も、ちょうど将来のリーグワン参入を見据え、地域貢献としてのアカデミー設立を考えていました。両者の考えが一致し、東京ガスラグビー部が協賛して施設面などで支援を行うラグビーアカデミーがスタートしました。

柴谷:様々な年代のコーチングに携わってきた中で、日本のラグビー選手に最も必要だと感じたのは、テクニック(技術)の指導です。テクニックとは、プレッシャーがない状況でパスやキックなどを正確にできることです。これらを身につけないままシニア選手になってしまうと、修正するのは大変難しいということを現場で実感してきました。大学院でバイオメカニクスを活かした指導法を学んだのも、この状況を変えたいという気持ちからです。

『静かなるホイッスル』表紙

研究成果の指導実践への応用

柴谷氏の現在の活動に共通するキーワードは「コーチングと科学」です。ラグビーチームのアナリスト時代には、並行して日本体育大学大学院でスポーツバイオメカニクスの研究にも取り組み、「ラグビーにおけるラインアウトスローイング動作の指導法に関する研究」で修士号を取得しました 2)。

柴谷:ラグビーにおいて、ラインアウトはトライの起点の多くを占める重要なプレーです。そして、ラインアウトの成功の大きな要因はスローイングの正確さです。それにもかかわらず、どのチームもスローイング技術の分析に取り組んでいないことを不思議に思っていました。大学院で研究をしたいというのはそれ以前から考えていたのですが、日本体育大学の阿江通良先生とお会いしたのがきっかけで、ラインアウトのスローイングをテーマに、バイオメカニクス(生体力学)の手法を用いて研究しようと決心しました。

日本代表経験者をはじめとするトップレベルの選手のデータから得た研究の成果を、柴谷氏は実際に大学のラグビー部や、近隣の高校のラグビー部での指導の中で実践していきました。そこからつくり上げた「ラインアウトスローイング パーソナル指導プログラム」を、ラグビーチームや選手個人に対して提供を始めるとともに、メディアを通じて発信しています 3)。

柴谷:このプログラムの大きな特徴は、座学と実践の二本立てになっていることです。座学ではまず動作理論を学んだ後、研究をもとにつくったモデルと選手から事前に送ってもらった映像を比較しながら、どこに違いがあるかを認識してもらいます。その後、実際にスローイングの練習に移ります。その際も遅延映像でのフィードバックを行い、選手自身でフォームを比較、確認しながら練習に取り組みます。選手自身が理論を理解すれば、あるいは選手同士でアドバイスができるようになれば、私自身が何度も通わなくても改善していけます。それが私の理想なんです。

ラインアウトスローイングの指導を行う柴谷氏(手前)

ラインアウトスローイングの指導内容の一部

次代のスポーツアナリストの育成

スポーツアナリストを目指す学生にも自らの経験と知識を伝えようと、柴谷氏は専門学校での講義にも取り組んでいます。スポーツアナリスト専攻を設けている東京スポーツ・レクリエーション専門学校にて、昨年、ラグビー分析の講座を3回にわたって担当しました。その内容も、コーチ兼アナリストとしての柴谷氏のカラーが現れたものでした。

ここから先は

¥ 150

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?