【港区】増上寺 三解脱門 夜間公開!!

増上寺の三解脱門が史上初の夜間公開となっていたので行ってまいりました。内部公開自体が10年ぶりということ。

建立400年記念特別公開

国指定重要文化財 三解脱門

夜間公開期間令和4年10月12日(水)~10月18日(火)時間17:30~21:00(最終入場 20:45)

※天候・混雑状況により変動する場合があります。拝観料1,500円/小学生以下無料

増上寺の表の顔として、道往く人々にその威風堂々とした姿を見せるこの門は、当山の中門に当たり(表門は大門)、正式名称を三解脱門(さんげだつもん)といいます。三解脱門とは、むさぼり【貪欲(とんよく)】、いかり【瞋恚(しんに)】、おろかさ【愚痴(ぐち)】の三つの毒から離れ、極楽浄土に入る心をつくるための門とされています。

慶長16年(1611)、徳川幕府の助成により、幕府の大工頭・中井正清とその配下により建立され、元和8年(1622)に再建されました。増上寺が江戸初期に大造営された当時の面影を残す唯一の伽藍で、東京都内でも最も古い木造建築物のうちの一つです。

建築様式は、入母屋造り・本瓦葺の屋根に朱漆塗重層の二重門で、唐様を中心とした建物に和様の勾欄などが加味され、美しさを見せています。

楼上(2階内部)には、釈迦三尊像、十六羅漢像、増上寺歴代上人の尊像が奉安されています。

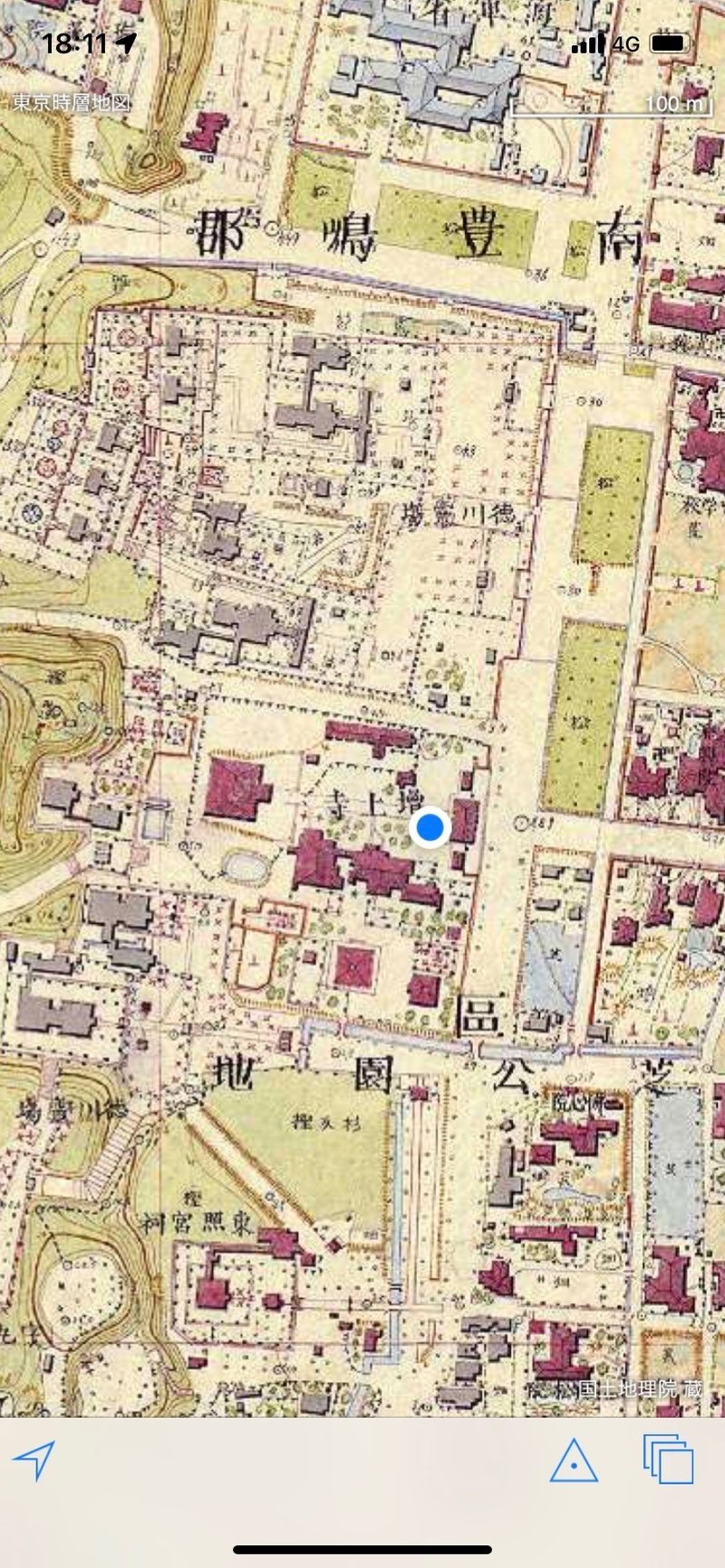

大江戸今昔巡り 1860年頃 江戸時代末期

赤丸が三解脱門です。増上寺のホームページにあるように、今は増上寺の表門ですが、往時はお寺の真ん中にある門、山門と表記されています。

それにしても寺、寺、寺ですね。

明治維新にはいって廃仏毀釈の流れで増上寺の規模はかなり縮小したことがわかります。

増上寺周辺については2年前に記事にしたことがありました

創建当時から現存しているのはこの三解脱門だけとなります。

急な階段を上って解脱門の中に入ると・・・・

では東京時層地図を追ってみたいとおもいます。

現在の地図

明治初期の地図 4~5年頃

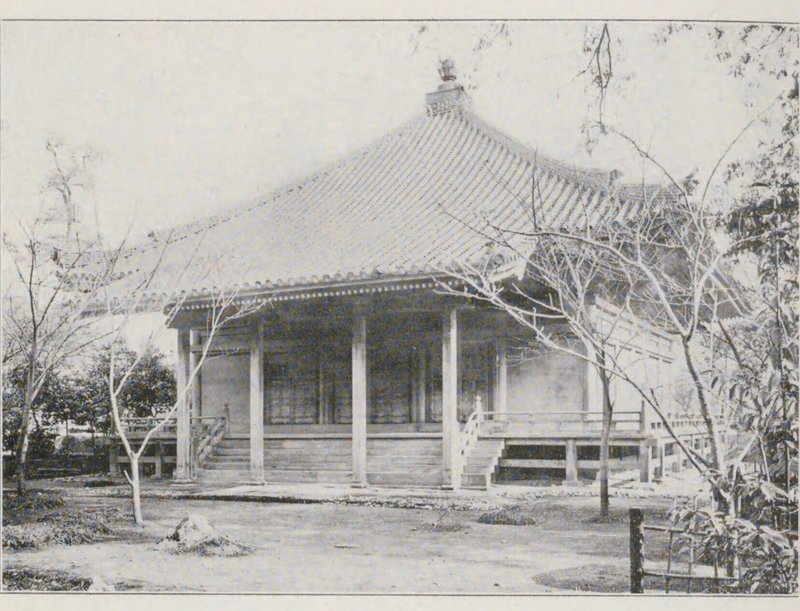

写真はこのころの明治初年の芝増上寺本堂

明治6年12月 増上寺内に神を祀る施設を置いていたことを快くおもわなかった高知と新潟の旧士族によって放火されて焼失してしまいます。

この時期の廃仏毀釈の流れは激しいですね。神道を国教としそれを支持する人も多かったことが浮かんできます。

増上寺は資金難もあって、建て替え建築に10年かかったとか。

明治後期の地図 35年頃

地図だけで見ると増上寺というより、徳川霊屋、東照宮の表記のほうが大きいようにおもいます。

増上寺から明治31年に増上寺境内内地復旧講願書というのが出ています。

明治42年 1909年大殿 再焼失

本堂床下に寝泊まりしている北海道出身の21歳が、床下で焚火をしたことにより火の手があがり、ほとんど焼け落ち、当時の被害額が三百万円。

明治30年頃の1円が今の5000円と計算しているサイトがありましたがそれにならうと、被害総額150億円という計算になります。一切保険をかけていなかったそうで・・・

明治6年、42年。

酉年です。 酉年って火事が多いといわれていますよね。こういうことがあるとそういわれるのでしょう。

大正時代 関東大震災前

増上寺の本殿らしき建物が西側に登場、明治後期の火災からの復活です。

今より西側に建っていたようです。

昭和初期戦前

戦時中に空襲で周辺は山門とわずかな施設をのぞき焼失。

戦前戦後をすぎて、1955年頃の高度成長期前夜の地図

空襲でほとんど焼けたといわれていますが、霊屋の西側は残っているように思えます。

西武グループのドン、堤康次郎はこの霊屋を開発し、東京プリンスホテルを建てますが完成直前の1964年4月に亡くなります。(9月開業)

似たような話としては

赤坂プルデンシャルタワーの創業者も完成直前に亡くなっています。

この共通点はちょっと都市伝説的でもありますね。

バブル期

1974年大殿完成

山門が一般公開されるのは当面の公開がないでしょうから、もう一度昼間に訪問したいと思います。

芝大門、芝大神宮のほうも訪問したいとおもいます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?