平和を守り続けるための「後事之師」~満蒙開拓の犠牲者の記録から

中央自動車道下り線で突然、対向車線の車がいなくなりました。しばらくすると、警護の車に先導された黒塗りの車列が走り抜けていきました。2016年11月17日の午後のことです。

この車列は、長野県阿智村の満蒙開拓平和記念館を訪問された当時の天皇、皇后両陛下のものでした。

両陛下は、旧満州(中国東北部)の開拓団の歴史を伝える満蒙開拓平和記念館に寄られ、引き揚げ者3人と懇談されています。3人から集団自決を図って生き残ったり、乳児をなくしたりした当時の様子を聞かれています。

陛下はその年の誕生日の記者会見で、「11月中旬には、私的旅行として満蒙開拓平和記念館を訪れました。記念館では。旧満州から引き揚げてきた人たちから話しを聞き、満蒙開拓に携わった人々の、厳しい経験への理解を深めることができました」(宮内庁ホームページ)と答えています。

満蒙開拓は1932年(昭和7年)に建国された満州国への農業移民として、国民を送り込む国策でした。私も以前の見学で、満州移民は長野県が全国で最も多く、なかでも飯田下伊那地方が多数を占めていたことを知りました。

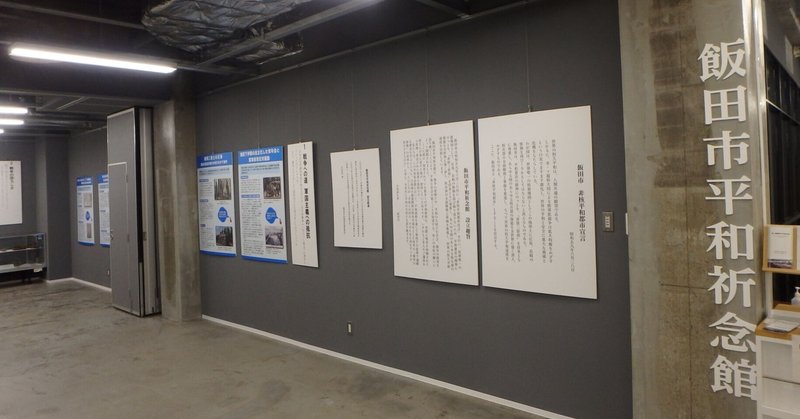

あらためて満蒙開拓団を想うのは、長野県飯田駅前に移設・新設された飯田市平和祈念館にも満蒙開拓の展示があったからです。

展示は開拓団だけではなく、満蒙開拓青少年義勇軍の記録もありました。当時の小学校高等科卒業、いまなら中学3年生くらいの少年たちが義勇軍として送り出された記録です。

「義勇軍府県別送出番付」(1942年4月1日)には、長野県が東の横綱の位置に書かれています。説明書きには「学校ごとに人数が割り当てられ、教師の勧めで志望した少年たちも多かった」とありました。

義勇軍は「飯田下伊那から917人が満洲に渡り、うち214人が犠牲になった」(『長野県満洲開拓史』から算出、昭和20年を除く)。

8月15日が近づき、各紙も戦争の生き証人の方々の声を紹介しています。読売新聞は12日から「北方の悲劇 戦後77年」の連載を始めました。1回目は樺太(サハリン)に当時のソ連が日ソ中立条約を破棄して侵攻し、民間人を殺害した悲劇。

13日の2回目は長野県大鹿村から旧満州国に移り住み、ソ連の侵攻で一家離散した88歳の女性の話です。旧満州の日本軍がソ連侵攻前に南方に転戦したことで、開拓民は見捨てられていった悲劇が語られていました。

戦争被害者の生の声を記録し、伝えることは史料館やマスメディアの大事な役割です。そうした「声」やデータに接した我々は、なぜ戦争に突き進んでいったのかを学ばなければなりません。

先の大戦で反戦の動きは、飯田下伊那地方でもありました。飯田市平和祈念館の展示の中の「青年会と軍事教育反対運動」で知りました。

明治時代に発足した下伊那郡青年会は。郡長や地域の有力者が会長を務めていました。いわば官製の青年会です。これを1920年代、全国に先駆けて民主化し、会長を自分たちで選び、自分たちで運営する自主的な組織へと変えています。

下伊那郡青年会は政府が進める軍事教育に反対し、1925年に推進派の在郷軍人会と「対談会」を開いています。こうした自主的な活動を進めてきた青年会ですら、治安維持法の施行や農村の貧困、満州事変の勃発などを受けて、次第に政府に協力して戦争を推し進める運動に変わっていきます。国策という濁流には逆らえなかったということでしょうか。

「前事不忘、後事之師」

満蒙開拓平和記念館の冊子表紙のことばです。「前事を忘れず、後事の教訓とする」。

清流が濁り始めたときに自分ならどうするのか。

「後事之師」とは、重いことばです。

(2022年8月13日)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?