第1回 笹井宏之賞発表!大賞 柴田葵「母の愛、僕のラブ」がいい!

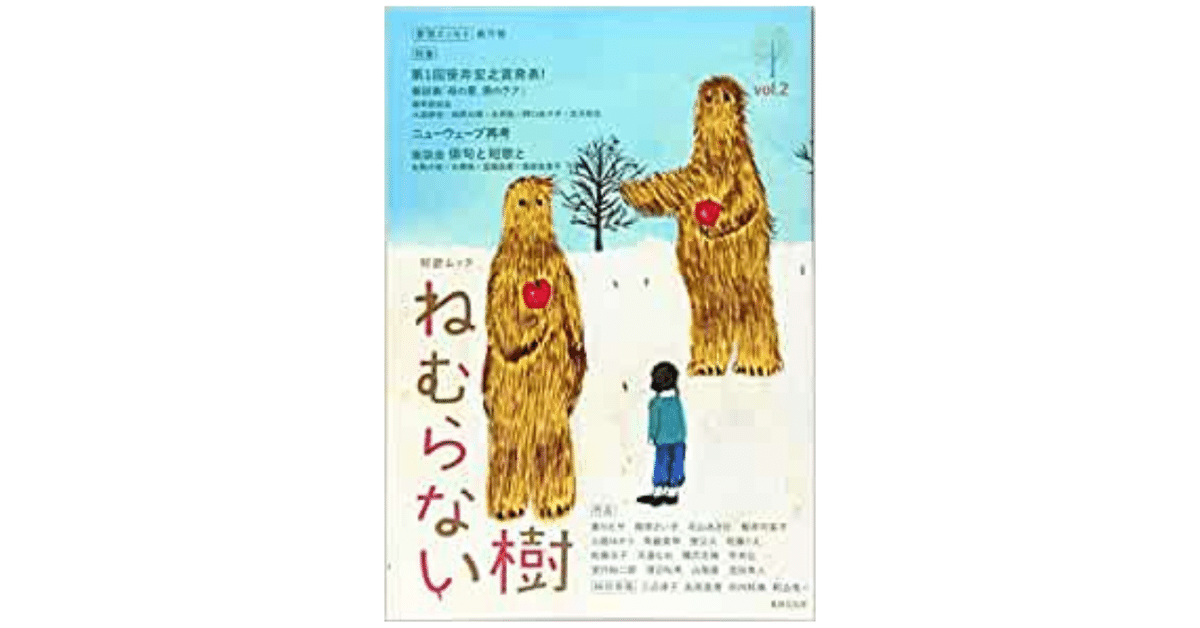

『短歌ムック ねむらない樹vol.2』大森静佳 (編集), 佐藤弓生 (編集), 染野太朗 (編集), 千葉聡 (編集), 寺井龍哉 (編集), 東直子 (編集), 田島安江 (編集)

特集1

第1回 笹井宏之賞発表!

大賞 柴田葵「母の愛、僕のラブ」

大森静佳賞 谷川由里子「シー・ユー・レイター・また明日」/染野太朗賞 浪江まき子「刻々」/永井祐賞 阿波野巧也「凸凹」/野口あや子賞 八重樫拓也「墓を蹴る」/文月悠光賞 井村拓哉「揺れないピアス」

選考座談会 大森静佳 × 染野太朗 × 永井祐 × 野口あや子 × 文月悠光

特集2

ニューウェーブ再考

川野里子/東直子/千葉聡/水原紫苑

寺井龍哉/柳本々々/阿波野巧也/秋月祐一/平岡直子/花笠海月/谷川由里子

作品

香川ヒサ 梶原さい子 北山あさひ

鯨井可菜子 小島ゆかり 斉藤真伸

笹公人 佐藤りえ 佐藤涼子 天道なお

橋爪志保 平井弘 望月裕二郎

渡辺松男 山階基 吉田隼人

座談会

「俳句と短歌と」

生駒大祐 × 大塚凱 × 堂園昌彦 × 服部真里子

巻頭エッセイ

俵万智

<編集委員>

大森静佳、佐藤弓生、染野太朗、千葉聡、寺井龍哉、東直子

<編集長>田島安江

創刊号が面白く刺激も受けたので第2号も図書館で借りた。現代短歌とのギャップを感じてしまうので、それを埋めるためでもあったのだが、参考になる。ただ作品よりも対談とかを中心に読む感じである。作品の良さはあまりわからないです。一番良かったのは「第1回 笹井宏之賞」の大賞 柴田葵「母の愛、僕のラブ」。連作短歌でストーリー性がある。一首でわかるより、こういうテーマ性がある連作短歌の方がよく読めるのかもしれない。

第1回 笹井宏之賞発表!

何と言っても笹井宏之を知ったこと。そしてこの雑誌が主催する「第1回 笹井宏之賞発表!」があるではないか?もっとも新しい才能ある人だよな。第1回なんだからと思うが、ざっと見はよくわからなかった。

ただ短歌で「僕」と書いているのは女の人で、母親の介護をしている人なんだと思ったら俄然興味が湧いてきた。最近流行り(言葉が悪いけど)ヤングケアラーなのではと、それも興味を惹かれたところなのである。

大体作家の伝記的要素から作品を読むのは、反対なのであるが読み手がそれほど注意深く短歌に詳しくないので、そういう情報から入ってしまうのである。

なんで「僕」と言ってしまうのか?僕らの青春時代には、そういう女の子がいたのは事実だ。彼女らは女性というジェンダーに耐えられなかったからだと思う。僕ということで自己実現を目指す人に多かったように思える。

僕はもう他に女ができたから男もできたから母さんの余地はないから 柴田葵

余地というのは介護のことをしめしているのだが、僕のジェンダーレスの恋愛関係よりも母の位置は低いのか。けっしてそうではないと思う。よくこういう詩の場合、逆説(パラドクス)を語っているのだ。つまり母から離れる恋愛願望がありながら母子一体の短歌で構成されているのだ。

僕らはママの健全なスヌーピーできるだけ死なないから撫でて 柴田葵

最初読んだときはマザコン男かよと思ったが最初の句では「母さん」となり、ここでは「ママ」(実はこっちの方が先に書かれているのだけれど)と言葉が変えられている。「健全なスヌーピー」とはママにとってのということだった。彼は死なないと言わざる得ないのである。

【戦争にいかせたくない わたし自身が戦争になってもこの子だけは】 柴田葵

これは母のセリフだと思われる。【】で区別されているのはすべて母のセリフとしての短歌だった。その短歌から読み取れるは一心同体の母子像なのである。そして、僕は母から離れて僕になることを止める(「母の家を出た僕は恋人からボクっ娘をやめろと言われた」)。

バーミヤンの桃ぱっかんと割れる夜あなたを殴れば店員がくる

ただその生活もけっして安泰ではなかった。

ひきちぎられたティッシュのような雲たちが遠のくまひるの空 無職だよ

この短歌の添字(短歌用語で何ていうだ!)に「母から、母の結婚式の招待状が来た。」というのは認知症になっていたのだろうか?それとも娘の結婚式の通知のことだったのか?

暮らしたい 私はわたしと暮らしたい けろっぴのコップにプリンを入れて

「私」と「わたし」。文脈から言うと「私」は語り手で「わたし」は母だ。願望としては母と暮らしたいという願いがあるのだけれども私の生活もあるのだ。けろっぴのコップというのは、介護施設のものだろうか?それとも作者の子供のものだろうか?

でも次の一首は母になる人の決意なのだと感じる。

なん万の原始細胞だきしめてただただ広い公園にゆく 柴田葵

ニューウェーブ再考

先月号からの話題では、やはり『ニューウェーブ再考」。平岡直子「ほかでもなく」が面白かった。「ニューウェーブ短歌」が塚本邦雄ファンクラブであったという指摘。塚本邦雄の前衛短歌(岡井隆も入るような)ということなんだろう。それは理念としての短歌を頭で考えてしまう男どもと、俵万智や林あまりや東直子らの身体でうたを詠む「ライトヴァース」の革新性があり、それが口語短歌ということで、前衛短歌が及ばなかった領域なのだと思う。

「ニューウェーブ短歌」の対談と共に「林あまりX東直子対談「歌人としての出発点は違うけど(後編)」が興味深い。穂村弘は、コウモリ男みたいだな。

やっぱ作品よりは対談や座談会が面白い。「俳句と短歌と」は季語のヒエラルキーや結社のことからネット短歌の隆盛。そこから個(私性)という文学的問題。言葉からの組み立てから入る虚構派や写実主義の考え方。服部真里子の短歌が良かった。

わたくしが復讐と呼ぶきらめきが通り雨くぐり抜けて翡翠(かわせみ) 服部真里子

服部真里子は歌集『遠くの敵や硝子を』が紹介されていて、それも興味を惹いた。

高橋英里『歌人紫宮透の短くはるかな生涯』

これは歌人小説でフィクションの歌人の短歌とその評が載っているとのこと。面白そうだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?