シガーボックス技の難易度評価について考える

シガーボックス技の難易度評価について考える回。

1. はじめに(動機)

少しだけ話したんだけど。シガーボックス検定をやりたいんだよね。ただ、twitterで繋がってる界隈向けではなく、どこかでひっそりシガーを始めたまだ見ぬ誰か向け。そういう人にモチベを維持してもらうために分かりやすい段分けは重要だと思ったり。

— きぞはる@3/7/土?シガー麻雀大会 (@kizoharu) October 20, 2019

このツイートをきっかけに、シガーボックスの技の難易度について考えてみた。技の難易度が評価され、それが確認できることは大切である。その時々での自分の技術力と比べて背伸びしすぎない技を練習することは上達の近道であるし、ツイートで言及されているとおり着実に技を習得していくことがモチベーションにつながる。

さて、「シガーボックス 基本」でGoogle検索してみれば、難易度分けされた基本技リストがいくつも出てくる。しかしその難易度とはどのように決められているのだろうか?現状、作成者の主観による評価がほとんどではないだろうか?本当に簡単な基本の技ならばそれでも問題ない。しかし主観評価には、複雑な技•高度な技になるほど評価者の得意不得意に応じた評価のブレが大きくなっていくという問題がある。また、未知の技に対する難易度評価ができない点も大きな問題である。

そこで今回は客観的な技難易度の評価方法について考えてみる。客観的評価方法が確立できれば、シガーボックスに詳しくなくとも機械的に難易度が推定できるようになるはずである。

2. 評価対象

初回なのでできるだけシンプルに考えたい。そこで評価の対象をテイクアウト系の技に絞ることにする。チョイスは私の独断によるが、あくまで恣意的ではなく思いつくままに並べたつもりである。以下列挙する。

端返し、フェイク、中抜き、外抜き、手渡し、両外抜き、中抜き大回転、大回転、手渡し大回転(世界一周)

全ての技を3箱で行うものとする。また、シガーボックスを挟んで持った状態(■■■。これ以降、定常状態と呼ぶ)から箱を操作し、再度挟んで持った状態に戻るまでを一つの技と考える。

3. 評価指標

客観的評価の実現には、評価者によらない評価の指標が必要である。そこで技を幾つかの要素から構成されるものと考え、その各要素毎に指標を設けることにする。指標を増やしすぎると収拾がつかなくなりそうなので、今回はシンプルに以下の3項目だけを指標としてみる。

・キャッチ数&リリース数(A)

技が始まってから終わるまでに箱を掴んだ数、離した回数。両手分カウントする。手渡し操作は2とカウントする。

・キャッチの仕方(B)

箱をクロスキャッチするか、そうでない(オープンキャッチ)か。

・垂直投げ上げ数(C)

垂直に投げ上げる箱の数。3upピルエットなら3,2upピルエットなら2。

分かりにくいので具体例として3箱の右手外抜きを考えてみる。動作を分解すると次のようになる。

①まず3箱を全て垂直に投げ上げる

②一番左側の箱を右手で掴む。

③右手を右側に戻し、空中の箱を左手と合わせキャッチする。

この時、①では3つの箱を垂直に投げ上げているので C=3。両手を離すので A=2。②では右手で箱を掴むのでA=3。③では左手で箱を掴むのでA=4。外抜きはクロスキャッチしないので Bはオープン。となる。

4. 各技の評価結果

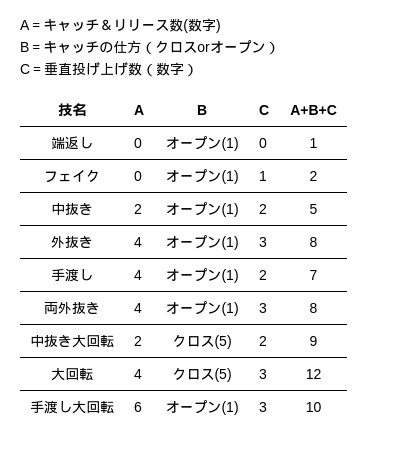

上記指標に基づいて各技を評価した。それらを足し合わせたもの(A+B+C)を難易度とする。ここでBの値はとりあえずオープンなら1、クロスなら5としてみた。

概ね感覚通りに評価できたように思うが、外抜きと両外抜きが同じ値になってしまっているなど、修正の余地が残る結果となった。

5. 今後の展望

今回はシンプルな指標でテイクアウト技を評価してみた。しかし前述の通り、修正の余地がある。以下修正の方向性を記述していく。

・計算の方法

今回はA,B,Cを単純に足し合わせたが、それぞれに係数を掛けることで調整し、最もらしい難易度値を導出するような試みができるだろう。

また、指標同士が密接に関わっていればA+B+CではなくA×C+Bのように計算する必要が出てくる。

・評価指標の追加

今回は3つの指標のみを考えたが、厳密に難易度を評価するためには更なる指標が必要になるだろう。例えば現状キャッチとリリースを一緒くたにしているが、区別する必要がある。というか箱を掴む動作のみでなく、箱を挟む動作もキャッチとしてカウントする必要がある。そうしないと4箱以上で中入れ(綺麗なガラスキャッチ)の難易度が説明できなくなる。また、腕を動かす大きさを考慮すればフェイクや手渡し大回転の難易度を評価できる。あとは現状の方法だと垂直投げ上げ数とキャッチ&リリース数とで同じものを二重にカウントしている気がする。 その他色変え中抜きのような回転を加える操作なども考慮したい。

面倒くさくなってきたので誰かが代りに頑張ってくれることを期待しています。

以上です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?