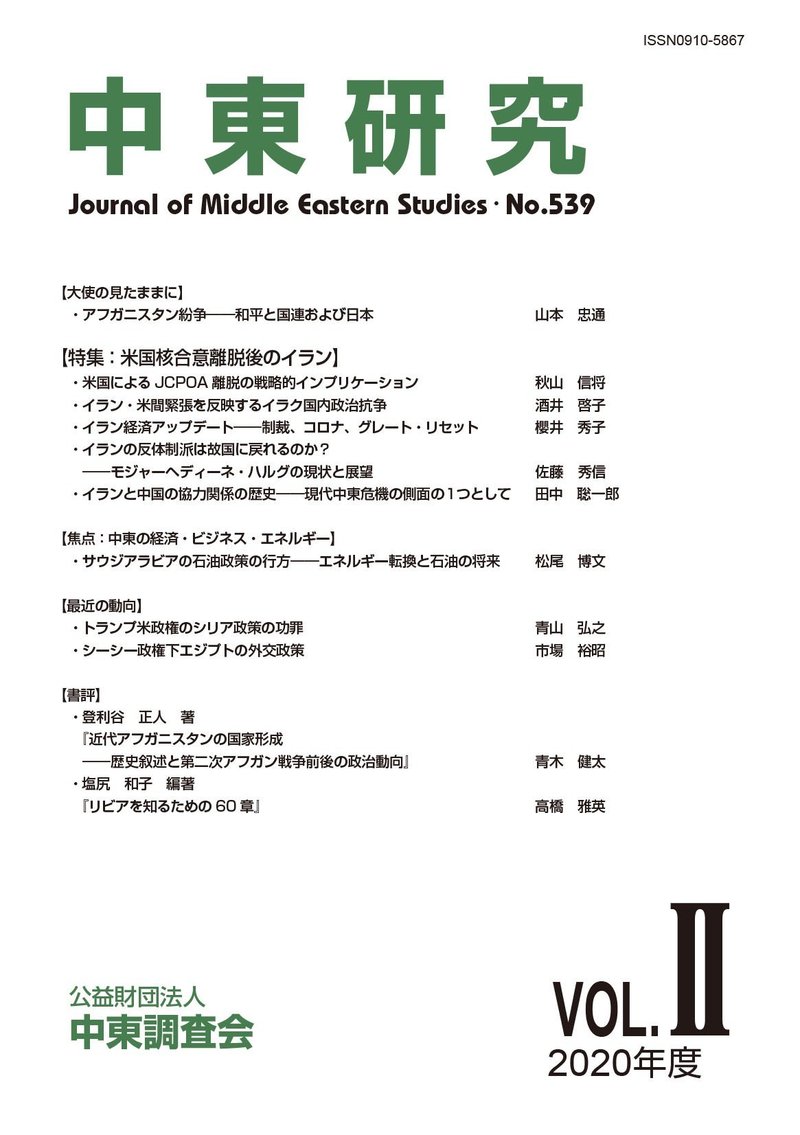

『中東研究』539号(2020年9月発売)解題

中の人だから書くわけではないが、今回の『中東研究』はイランを見ている人にとってはかなり使える一冊だと思う。以下、ごく簡潔に『中東研究』解題と称して説明してみたい。

https://www.meij.or.jp/publication/chutoukenkyu/2020_02.html

①1本目は秋山先生論文。米国の対イラン政策が大国間の戦略的競争で損失を生んでいる点を指摘し、JCPOAの有用性について包括的に再考した論文。とても興味深く参考になった。

秋山信将「米国によるJCPOA離脱の戦略的インプリケーション」『中東研究』539号、2020年9月、8-28.

②2本目は酒井啓子先生論文。イラク国内政局での反イラン意識の高揚と、それでも経済面で依存せざるを得ない相反する状況を、流麗な文体で描いており、とても勉強になる。

酒井啓子「イラン・米間緊張を反映するイラク国内政治抗争」『中東研究』539号、2020年9月、29-41.

③3本目は櫻井秀子先生。イラン経済をマクロ経済指標だけでなく、実情に基づき国民生活からも論じる。同分野に関し国内で最も詳しい論文の一つではなかろうか。

櫻井秀子「イラン経済アップデートーー制裁、コロナ、グレート・リセット」『中東研究』539号、20年9月、42-55.

④4本目は佐藤秀信先生。反体制派に焦点を当てた「エッジの利いた」論考。将来の政局の展望、イラン・アルバニア関係も詳述し勉強になった。

佐藤秀信「イランの反体制派は故国に戻れるのか?--モジャーヘディーネ・ハルグの現状と展望」『中東研究』539号、20年9月、56-63.

⑤5本目はイラン・中国関係。近代から両国関係の歴史を概観した上で、現状と展望を詳述する。時宜を得ており、また大変参照価値のある論考。

田中聡一郎「イランと中国の協力関係の歴史ーー現代中東危機の側面の1つとして」『中東研究』539号、20年9月、64-75.

⑥特集以外も。巻頭は、現地で国連組織を統括した山本元代表の論考。自身の経験も踏まえ、和平交渉に至る背景、国連・日本の役割を述べる。アフガンに関心がある人に興味深い内容だ。

山本忠通「アフガニスタン紛争--和平と国連および日本」『中東研究』539号、20年9月、3-7.

⑦【焦点】はサウジの石油政策。油価下落を招いた背景をサウジ内外政から分析、脱石油経済への展望と課題を論じる。時宜を得て、特にビジネス関係者に役立つ。

松尾博文「サウジアラビアの石油政策の行方--エネルギー転換と石油の将来」『中東研究』539号、20年9月、76-89.

⑧【最近の動向】の1つは青山先生論文。米シリア関係を現代から概観し、トランプ政権のシリア政策を総括。シーザー法へも評価が加えられ、最新のシリア情勢を知る上で非常に有益な論文。

青山弘之「トランプ米政権のシリア政策の功罪」『中東研究』539号、20年9月、90-106.

⑨もう一つの【最近の動向】はエジプト外交。内政の安定と経済立て直しの視点から、エジプト外交を包括的に説明する。特に実務家にとって有用な論文。

市場裕昭「シーシー政権下エジプトの外交政策」『中東研究』539号、20年9月、108-121.

あまりいい加減なことは書けないので、1日1ー2本で結局5日もかかってしまったが、以上9本の論文と書評2本(下記)、合計11本を所収。書評を評するのはおかしいのでここでは割愛します。

*なお、今号に、登利谷正人さんの著作『近代アフガニスタンの国家形成ーー歴史叙述と第二次アフガン戦争前後の政治動向』(明石書店、2019年)の書評を、僭越ながら書かせていただきました。今号に掲載されています。

*もう一つの書評は、塩尻和子編著『リビアを知るための60 章【第2 版】』に関する、高橋雅英さんによる書評です。

(※本記事は、2020年10月にTwitterに書いたものをまとめたものです。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?