インテグラル夢学(夢の学び15)

「自分の実力よりはるかに劣るアイデンティティに甘んじている」という悪夢に悩まされ続けていた私が、ここ1年ぐらいみなくなっているのには、2つの大きな流れが関与していると自己分析しています。

ひとつは、2020年の夏に母との共著を出版したきっかけでできた流れです。もう一つは、去年「インテグラル夢学」を体系化した、その前後の流れです。

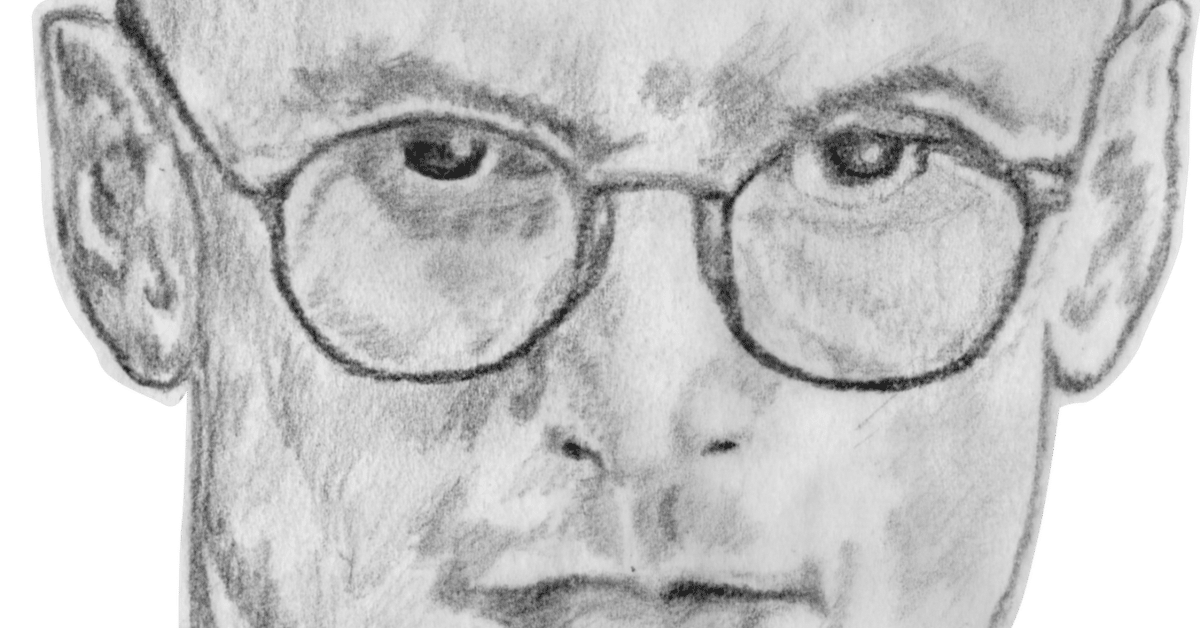

この両方の流れに共通しているのは、やはりケン・ウィルバーです。

まず、母との共著(「いじめ・虐待・ハラスメント」がテーマ)をまとめるにあたり、私はケン・ウィルバーの「4象限理論」と「影の投影理論」を主に応用しました。そのため、2020年の年頭で集中的にウィルバーの著作を読んでいました。コロナの真っただ中で出版されたこの本の「出版記念講演会」が実現できたのは、出版から1年半後の今年2月です。地元の友人の尽力の賜物でした。そのご縁の延長で、今様々なワークショップが実現されています。

もうひとつの流れの立役者は、わが師匠です。私が実力に見合う社会的評価を得られず、活躍の場がないことをご存知のわが師匠は、私に様々な可能性をご提案くださり、それに応えるべく私なりに努力するのですが、なかなか奏功しないままでいました。そこで私は例のくり返しみる悪夢を思い出し、とんでもなく実現不可能に思えるような目標を設定することを思い立ちます。

「ゴールが大きいほど、シュートは決まりやすい」という持論が私にはあります。目標は大きく設定すればするほど、そこに到達することが目的ではなくなり、その代わりに、そこへ向かう途中に、思わぬ副産物が得られる、というわけです。実は、この目標設定にも、わが師匠が絡んでいます。それがどんな目標かは、今は言えませんが、そこへ向かう第一段階として、私は、いわば「小学生状態」から自主的に卒業するための「卒論」のつもりで、ウィルバー理論を夢学に応用した「インテグラル夢学」をまとめたのです。ウィルバーのインテグラル理論が夢学の体系化にぴったり合うことを、2020年の年頭から、私は直観的にわかっていたからです。思った通り、ウィルバー理論は、私が師匠から授かった「夢の学び」の正しさを、背後から骨太な理論体系でもって立証することになりました。その内容は、博士論文レベルだと自負しています。なぜなら、「現存する世界でもっとも重要な思想家」と言われるウィルバーですが、あれだけ「インテグラル(統合的)理論」と言っておきながら、「夢学」の分野にかんしては、ほとんど何も言及していないからです。夢学におけるウィルバーの不備を、私が補ったのです。

あのくり返しみる悪夢がなかったら、私は「卒論を書く」という発想には至らなかったように思います。師匠も「インテグラル夢学」にかんして、「自分が今まで実践してきたことに、頼もしい理論的裏付けを得た」と喜んでくれています。

それ以来、私はあれだけくり返しみていた悪夢をめっきりみなくなったのです。

この話は、これで終わりではありません。さらに嬉しい「卒業証書」が、この記事を書いている私のもとに届けられたのです。

それについては、また次回書きます。

無料公開中の記事も、有料化するに足るだけの質と独自性を有していると自負しています。あなたのサポートをお待ちしています。