脱炭素産業のインパクトを測る指標とは?「削減貢献量」について解説 【脱炭素スタートアップのものさし #1】

こんにちは、ANRIの土本です。

ANRIは気候変動・脱炭素に特化したGREENファンドを2022年より運営し、加えて今年は脱炭素技術にフォーカスした総額1億円の懸賞金事業「TOKYO PRIZE Carbon Reduction」を運営しています。

ESG投資の文脈でも本領域に注目が集まる中、脱炭素スタートアップが自分たちの事業がどれほどの温室効果ガス(GHG)削減インパクトを持つのかを算定し、アピールすることが重要だと考えています。

今回から複数回にわたって、インターン生によるGHG削減指標に関する解説記事を掲載していきます。

はじめに

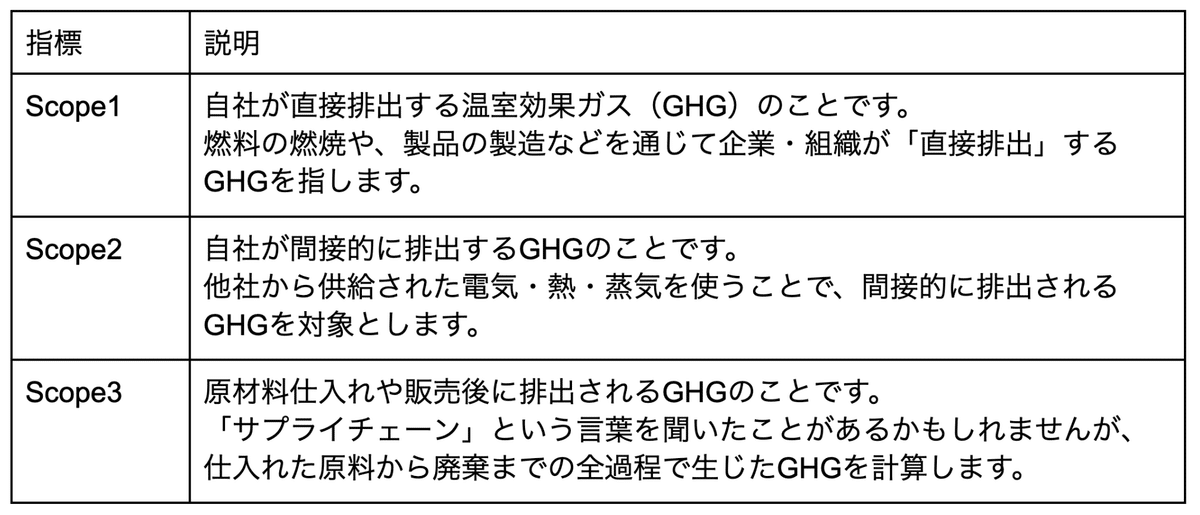

本連載では、企業、特に新たな事業を展開するスタートアップがどのように温室効果ガスの排出量を算定するのか、その手法について取り上げていきたいと思います。よく耳にするScope1,2,3は既存事業の温室効果ガス(GHG)に関するものですが、新たな事業のインパクトを見積もるツールとしては不十分です。今回の記事では、TESLAやメルカリといったスタートアップも活用している「削減貢献量」という指標について解説していきます。

なぜ温室効果ガスの排出量を算定する必要があるのか?

近年、世界各国ではカーボンニュートラルを宣言する流れが強まっています。日本も2050年までにカーボンニュートラルを達成するという目標を掲げています。

2022年には、東証プライム市場に上場している企業に対してTCFD開示が義務化されました。この中にはScope1,2,3の開示も含まれており、多くの企業は温室効果ガス(GHG)の排出量の削減を求められることになります。

また、対象となるのはプライム上場の大企業だけではありません。原油換算でエネルギー使用量が1500㎘/年を超える企業は、省エネ法や温対法という法令に基づき、Scope1,2の温室効果ガスの排出量データを開示しなければなりません。

温室効果ガスを削減するためには、まず「自社は現在どれくらい排出しているのか」を計算しなければなりません。現在広く使用されている指標であるScope1,2,3をまとめると、以下のようになります。(出典1)

「削減貢献量」とは?

ところで、近年「Scope4」とも呼ばれる新しい指標が注目されていることを、皆さんはご存知でしょうか。この指標は、削減貢献量(avoided emission)とも呼ばれています。

日本LCA学会によれば、

「環境負荷の削減効果を発揮する製品等の、原材料調達から廃棄・リサイクルまでの、ライフサイクル全体での温室効果ガス排出量をベースラインと比較して得られる排出削減分のうち、当該製品の貢献分を定量化したもの」

と定義されています。(出典2)

これだけでは難しいので、もう少しわかりやすく説明します。

例えば、ある企業が環境に良い製品を開発したとします。

「その製品がなかった場合」と「その製品があった場合」の温室効果ガス排出量を比較します。

そして、引き算をして削減された排出量を計算します。これを「削減貢献量」と言います。

Scope1,2,3との相違点

先ほど整理したScope1,2,3という指標と比較するために、以下の事例を考えてみましょう。

あなたは、自動車会社のGHG排出量を評価することになりました。

その会社が、従来のガソリン車にかわる、燃費の良い自動車を開発したとします。

1台の製造に必要なGHGは、従来の自動車と変わらないと仮定します。

ここで質問です。

従来と同じ台数の自動車を売るとした場合、Scope1,2,3の排出量はどうなるでしょうか。

新しい自動車が従来よりたくさん売れたとすると、排出量についてどういったことが懸念されるでしょうか。

前述のScope1,2,3の考え方で整理すると、以下のようになるでしょう。

同じ台数のクルマを売る場合、製造にかかるGHG排出量(Scope1、Scope2)は変わりません。しかし、製品の利用段階で燃料の使用量が減りますので、Scope3は減少することになります。

しかし、クルマをたくさん(例えば100倍)売ると、排出量(Scope1、Scope2、Scope3)は間違いなく増加するでしょう。

この企業は、環境に良い製品をたくさん売って社会全体の排出量を削減したはずです。しかし、その貢献が評価されていないことになります。

削減貢献量の意義

上記の例では、環境に良い新製品に対してScope1,2,3ではポジティブに評価できないケースがあることが分かりました。一方で「削減貢献量」による評価では次のようになります。

過去の自社の製品ではなく、現在市場に流通している一般的な自動車と、新開発の自動車のGHG排出量を比較します。

その上で、「原単位(1台あたり)の削減量」×「新製品の販売台数」で計算します。そのため、販売台数が多いほど削減貢献量は大きくなります。

分析にはLCA(Life Cycle Assessment)という手法を使います。LCAでは製品の「ゆりかごから墓場まで(製造から廃棄・リサイクルまで)」の排出量を評価します。

このように、「削減貢献量」は環境に良い製品をたくさん売るほど大きくなります。つまり、企業が環境に良い製品を新たに開発した際に、「削減貢献量」という指標を用いることで社会にアピールすることができます。

実際、近年注目されているTeslaやメルカリといった環境に良いモノづくりをするスタートアップは、削減貢献量を算出しインパクトレポートの中でアピールしています。次回の連載では、これらの具体的な事例について解説します。

イノベーションによるインパクトを正しく評価するために、「削減貢献量」が重要な役割を果たすことになるかもしれません。

一方で「削減貢献量」という指標にはダブルカウントや寄与率の決定などの課題も存在します。それらの課題については、続く連載の中でご紹介させていただければと思います。

おわりに

本記事では、削減貢献量という指標のご紹介や、従来の指標との関係性について取り上げました。

第2回では、具体的な事例(TESLA、メルカリのインパクトレポート)を通して、削減貢献量の開示方法について迫っていこうと思います。

お知らせ

ANRIが東京都と運営するTOKYO PRIZE Carbon Reductionでは、現在脱炭素(二酸化炭素、メタン含むGHGの削減)技術を持つチームを募集しています。優勝チームは5000万円、入賞5チームは1000万円を獲得することができます!シード期のスタートアップから、未企業のチーム、研究者・学生個人など幅広い属性の方が応募可能です。

最終締切は9/20、メンタリング等の特典を受けられる早期応募は5/31締切となっております。詳細はこちらをご参照ください。

TOKYO PRIZEに関するお問い合わせや、そのほか投資検討に関するご連絡等は土本(X, Facebook)までお気軽にどうぞ!

出典

(出典1)資源エネルギー庁, 知っておきたいサステナビリティの基礎用語~サプライチェーンの排出量のものさし「スコープ1・2・3」とは, 2023年9月, https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/scope123.html

(出典2)温室効果ガス排出削減貢献量 算定ガイドライン, 日本LCA学会, 2022年3月, pp9, https://www.ilcaj.org/lcahp/doc/guideline_ver2_.pdf

(出典3)サプライチェーン排出量の算定と削減に向けて, 環境省・みずほリサーチ&テクノロジーズ, 2023年3月, pp83-92, https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/SC_syousai_Option1_20230301.pdf

ベンチャーキャピタルANRIは、「未来を創ろう、圧倒的な未来を」というビジョンのもと、インターネット領域をはじめ、ディープテックやライフサイエンスなど幅広いテクノロジー領域の大学発スタートアップにシード期から投資を行っております。

資金調達や起業などのご相談は、下記お問い合わせよりご連絡ください!

■ ANRIお問い合わせフォーム

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?