2022年大学入試共通テスト 地学

センター試験が終了した段階でやめようかと思っていましたが、なんとなく今年も解いてみました。

いわゆる主要教科が大幅に難しくなったと言われている今年の試験ですが。ん?地学、易しくない?考える問題がなくなった?

問題はネット上から頂きました。

では、早速。

第1問

20世紀初頭における地学的な発見などには、今日の地学の基本的な概念や原理·法則などの基盤になっているものが多い。次の表1のA~Eはその主なものを示している。これらに関連する後の問い(問1 ~ 5)に答えよ。

表1 20世紀初頭における地学的な発見など

年代 人名 発見など

A 1902年 ド・ボール T. de Bort 成層圏の発見

B 1905年ヘルッシュプルングE. Hertzsprung

1913年ラッセル H. N. Russell

ヘルッシュプルング・ラッセル図(HR図)の概念の完成

C 1909年 モホロビチッチ A. Mohorovicic 地震波速度の不連続面の発見

D 1913年 ホームズA. Holmes 放射年代に基づく地質年代の年表(年代尺度)の提示

E 1920年代 ボーエン N. L. Bowen マグマの分化に関する原理の提唱

問1 表1のAに関連して,成層圏の発見をきっかけとして地球大気の鉛直構造の理解が進んだ。鉛直構造として区分された四つの層のそれぞれについて述べた文として最も遮当なものを,次の1~4のうちから一つ選べ。

1.対流圏では,地表付近で水蒸気量が最も少ない。 → ×

2.成層圏では,オーロラが発生する。 → ×

3.中間圏では,気温が高度とともに低下する。 → 〇

4.熱圏では,極渦という巨大な低気圧が発生する。 → ×

答えは3。

解説

オーロラは高度100㎞位より上。

低気圧など気象現象は対流圏

対流圏の水蒸気は地表に近いほうが多い

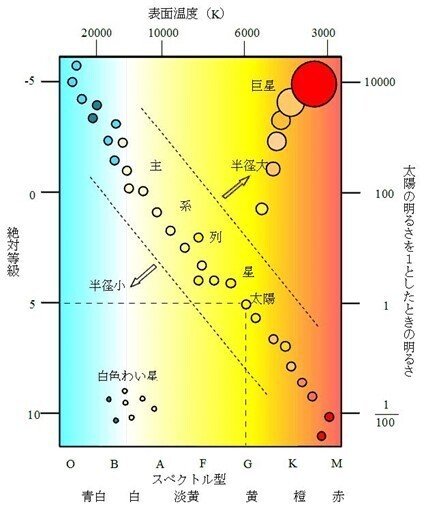

問2 前ページの表1のBに関連して,恒星について述べた文として誤っているものを,次の1~4のうちから一つ選べ。

1.太陽は,主系列星に分類される。 → 〇

2.主系列星は,表面温度が高いほど光度が小さい。 → ×

3.赤色巨星は,主系列の段階を終えた恒星である。 → 〇

4.スペクトル型がM型の恒星は,太陽より表面温度が低い。 → 〇

答えは2

問3 上の表1のCに関連して,地殻とマントルの境界は,モホロビチッチ不連続面(モホ面)とよばれている。次の図1は,二つの地域(地域Aおよび地域B)の地下を伝わるP波の走時曲線を重ねて示したものである。この図から読み取ることができることがらとして最も適当なものを,後の1~4のうちから一つ選べ。ただし,両地域ともに地下はモホ面を境界とする水平な2層からなるものとする。

1.マントル内のP波速度は,地域Aの方が地域Bよりも小さい。

2.マントル内のP波速度は,地域Aの方が地域Bよりも大きい。

3.モホ面の深さは地域Aの方が地域Bよりも浅い。

4.モホ面の深さは,地域Aの方が地域Bよりも深い。→ 〇

答えは4

解説

走時曲線は時間を縦軸、距離を横軸に取る。これは、地球の内部構造と対応させるための工夫である。一般的なx-tグラフ(距離と時間のグラフ)とは異なり、グラフの傾きが大きい方(大きく倒れている方)が速度が大きくなるので注意する。

走時曲線の折れ曲がりは速度の変わり目、すなわち地殻とマントルの境界と考える。曲がった後の方が速度が速い。

地殻の厚さdは以下の式で求められる。ここでS0は走時曲線が折れ曲がる震央距離、V1は地殻の、V2はマントルの地震波速度とする。AとBを比べるとAの方が遠くで折れ曲がっている、すなわちS0が大きい。よってAの方がdが大きくなり、モホ面が深いとわかる。

d=(S0/2)√((v2-V2)/(V2+V1))

参考:http://jeso.jp/download/education/2017/lecture/1-3b.pdf

問4 上の表1のDに関連して,放射年代の測定には岩石などの試料に含まれる放射性同位体の崩壊(壊変)を利用している。放射性同位体の元の原子数に対するある時間経過後の原子数の比が,時間とともに変化する様子を表したグラフとして最も適当なものを,次の1~4のうちから一つ選べ。なお,図中のTは半減期を示す。

答えは4

半減期Tで原子数が半分になる。1は×

0にはならない。3は×

2は×。

問5 上の表1のEに関連して,マグマの結晶分化作用は,マグマの多様性を説明する考え方の基盤になっている。玄武岩質マグマの結晶分化作用が進んでいくときに起こる現象について述べた文として最も適当なものを,次の1~4のうちから一つ選べ。

1.有色鉱物(苦鉄質鉱物)がすべて晶出した後に,無色鉱物(ケイ長質鉱物)が晶出する。→ ×

2.有色鉱物は,かんらん石,輝石,角閃石,黒雲母の順に晶出し始める。→ 〇

3.晶出する斜長石は,Naに富むものからCaに富むものへと変化する。→ ×

4.残ったマグマのSi02の含有量(質量%)は,減少する。→ ×

答えは2

解説

センター試験の過去問にこのような図があった。

これを見ると2が正しい。

1はこの図から明らかに×

3は塩基性岩の斜長石はCaが多く酸性岩の方がNaが多い。ので×。

4は塩基性岩から酸性岩になっていくので×

第2問 次の問い(A~C)に答えよ。

A 地球の構造に関する次の問い(問1・問2)に答えよ。

問1 次の図1は,アイソスタシーが成り立っている地域の地形と地下構造を模式的に示している。囮1の地表に沿って行った重力測定から得られるフリー エア異常とブーゲー異常を模式的に示した図は,それぞれ後のa~cのうちのどれか。それらの組合せとして最も適当なものを後の1~4のうちから 一つ選べ。

フリーエア異常 ブーゲー異常

1 b a

2 b c

3 c a

4 c b

答えは2

アイソスタシーと地形の関係。アイソスタシーが成り立っていれば、地表の正の余剰質量がモホが深いことによる質量欠損とバランスするため、フリーエア重力異常は小さくなる。

http://www.ep.sci.hokudai.ac.jp/~geodesy/pdf/Saegusa_Bsc_Thesis.pdf より

ブーゲー異常の概念図

付図3 仮定密度によるブーゲー異常のパターン変化の概念図(駒澤,1998に加筆修正)

https://gbank.gsj.jp/gravdb/pub_map/reference.htmlより

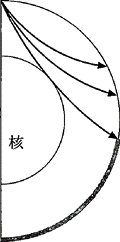

問2 地震波の伝わり方から地球深部の構造を知ることができる。震源から地表に到達するP波とS波の伝わり方を模式的に示した図は,それぞれ次のa~cのうちのどれか。それらの組合せとして最も適当なものを,後の1~6のうちから一つ選べ。なお,地表の灰色の部分は,P波またはS波の影の領域(シャドーゾーン)を示す。

a

b

c

P波 s波

1 a b

2 a c

3 b a

4 b c

5 c a

6 c b

答えは5

解説

まず、S波は横波なので外核を通らない。よってa。

核は流体の外核と固体の内核からなるので、 P波は核内で屈折する。またシャドーゾーンの位置は下図。よってP波はc。

B 地磁気に関する次の文章を読み,後の問い(問3・問4)に答えよ。

岩石に記録された残留磁気の方向の測定から,地磁気がときどき逆転することがわかっている。 (a)地磁気の逆転は世界中で同時に起こるので,残留磁気から復元された過去の地磁気逆転は,世界中の地層を対比する上で最も信頼できる指標となる。最後の逆転は約77万年前でその直前の地球磁場は現在と逆の方向を向いていた。

千葉県の地層における残留磁気の測定から,この最後の地磁気逆転が見つかった。その地層での,ある地層面より上では,現在の磁場と同じように,水平分力がほぼ北を,鉛直分力が [ア]を向いていた。一方,その地層面より下では,水平分力がほぼ「イ」を,鉛直分力が[ウ]を向いていた。この逆転を境界とする地質時代がチバニアンと名付けられた。

問3 上の文章中の[ア]~[ウ]に入れる語の組合せとして最も適当なものを,次の1~8のうちから一つ選べ。

ア イ ウ

1 上 北 上

2 上 北 下

3 上 南 上

4 上 南 下

5 下 北 上

6 下 北 下

7 下 南 上

8 下 南 下

答えは7

現在の千葉県付近の磁場は水平分力が北で鉛直分力が下を向く。まず、アは下。

これと逆向きなので、水平分力が南で鉛直分力は上となる。

問4 上の文章中の下線部(a)に関連して,地磁気の逆転記録の同時性を利用して知ることができることがらとして最も適当なものを,次の1~4のうちから一つ選べ。

1.海洋底の年代

2.スーパープルームの上昇速度

3.ホットスポットの動き

4.地殻の厚さ

答えは1

これは知識として、、、、残留磁気(過去の地磁気の記録)は冷える時や粒子が固定されるときに獲得する。

よって高温のマグマ状態である2は無い。ホットスポットの動きの有名な例はハワイの海山列。しかし同時性を利用するのは海洋底。

C 火山に関する次の文章を読み.後の問い(問5・問6)に答えよ。

高校生のSさんとYさんは自分たちが訪れた火山の写真(図2のA, B)を見ながら,授業で学習したことを振り返った。

Sさん:Aは成層火山,Bは溶岩ドーム(溶岩円頂丘)をそれぞれ撮影したものだよ。

Yさん:成暦火山は,[エ]ことによって形成され,現在の景観になったもの だったね。それに対して,溶岩ドームは比較的粘性が[オ]溶岩によって形成されると学んだね。

sさん:Si02含有量が多いマグマほど粘性が[オ]ということも学んだよ。

Yさん:マグマの性質によって(b)火山の噴火様式が異なることになるんだね。

問5 前ページの会話文中の[エ]•[オ]に入れる語句の組合せとして最も適当なものを,次の1~4のうちから一つ選べ。

エ/ オ

1 溶岩と火山砕屑物が交互に積み重なる/ 高い

2 溶岩と火山砕屑物が交互に積み重なる/ 低い

3 溶岩だけが大量に流出する/ 高い

4 溶岩だけが大量に流出する/ 低い

答えは1

溶岩ドームは粘性の高いマグマで形成される

成層火山は溶岩と火山砕屑物が交互に積み重なる

問6 前ページの下線部(b)について述べた次の文a·bについて,その正誤の組合せとして最も適当なものを,後の1~4のうちから一つ選べ。

a マグマが揮発性成分(火山ガス成分)に富む場合,火山の噴火は爆発的に なりやすい。

b マグマがデイサイト~流紋岩質の火山の方が,玄武岩質の火山より,穏やかに噴火することが多い。

a b

1 正 正

2 正 誤

3 誤 正

4 誤 誤

答えは2

玄武岩質マグマは粘性が低く溶岩がさらさらと流れ出る

流紋岩質マグマは粘性が高く爆発的な噴火をする

第3問 次の問い(A~C)に答えよ。

A 変成岩に関する次の文章を読み,後の問い(問1・問2)に答えよ。

高校生のSさんは変成岩について調べるため,広域変成帯である変成帯Pと変成帯Qからそれぞれ岩石を採取した。次の図lの左は変成帯Pの岩石,右は 変成帯Qの岩石の写真である。Sさんは,変成帯Pから採取した片理が発達した岩石を[ア],変成帯Qから採取した鉱物が粗粒で縞模様が見られる岩石を[イ]と判断した。

図1 Sさんが採取した岩石の写真

変成帯Pの岩石

変成帯Qの岩石

ア/イ

1 ホルンフェルス/片麻岩

2 ホルンフェルス/結晶質石灰岩

3 結晶片岩 /片麻岩

4 結晶片岩/結晶質石灰岩

答えは3

ここに出てくる4つの変成岩について

広域変成岩 結晶片岩、片麻岩

接触変成岩 ホルンフェルス、結晶質石灰岩

よって組み合わせとしては結晶片岩と片麻岩になる。

広域変成帯で片理が発達した岩石Pは結晶片岩

鉱物が粗粒で縞模様が見られる岩石Qは片麻岩

問2 次の文章中の[ウ] • [エ]に入れる記号と語の組合せとして最も適当なものを後の1~4のうちから一つ選べ。

次の図2は,プレートの沈み込み境界の模式図であり,広域変成作用が起こる場所をX·Yで示す。X·Yのうち低温高圧型の広域変成作用が起こる場所は[ウ]であり,日本列島では [エ]などでこのような広域変成作用を受けた岩石が観察される。

ウ エ

1 X 三波川帯

2 X 領家帯

3 Y 三波川帯

4 Y 領家帯

答えは3

プレートの沈み込みで高い圧力がかかるのは境界部。よってY

三波川変成帯と領家変成帯

(https://mtl-muse.com/mtl/aboutmtl/sanbagawa-belt/)

三波川 三波川変成帯の岩石は、板を重ねたような「結晶片岩」類。

領家 領家変成帯の岩石は、高温低圧型の広域変成岩と、花崗岩などの貫入岩(地下でゆっくり冷え固まった火成岩)

B 次の文章を読み,後の問い(問3 ~ 5)に答えよ。

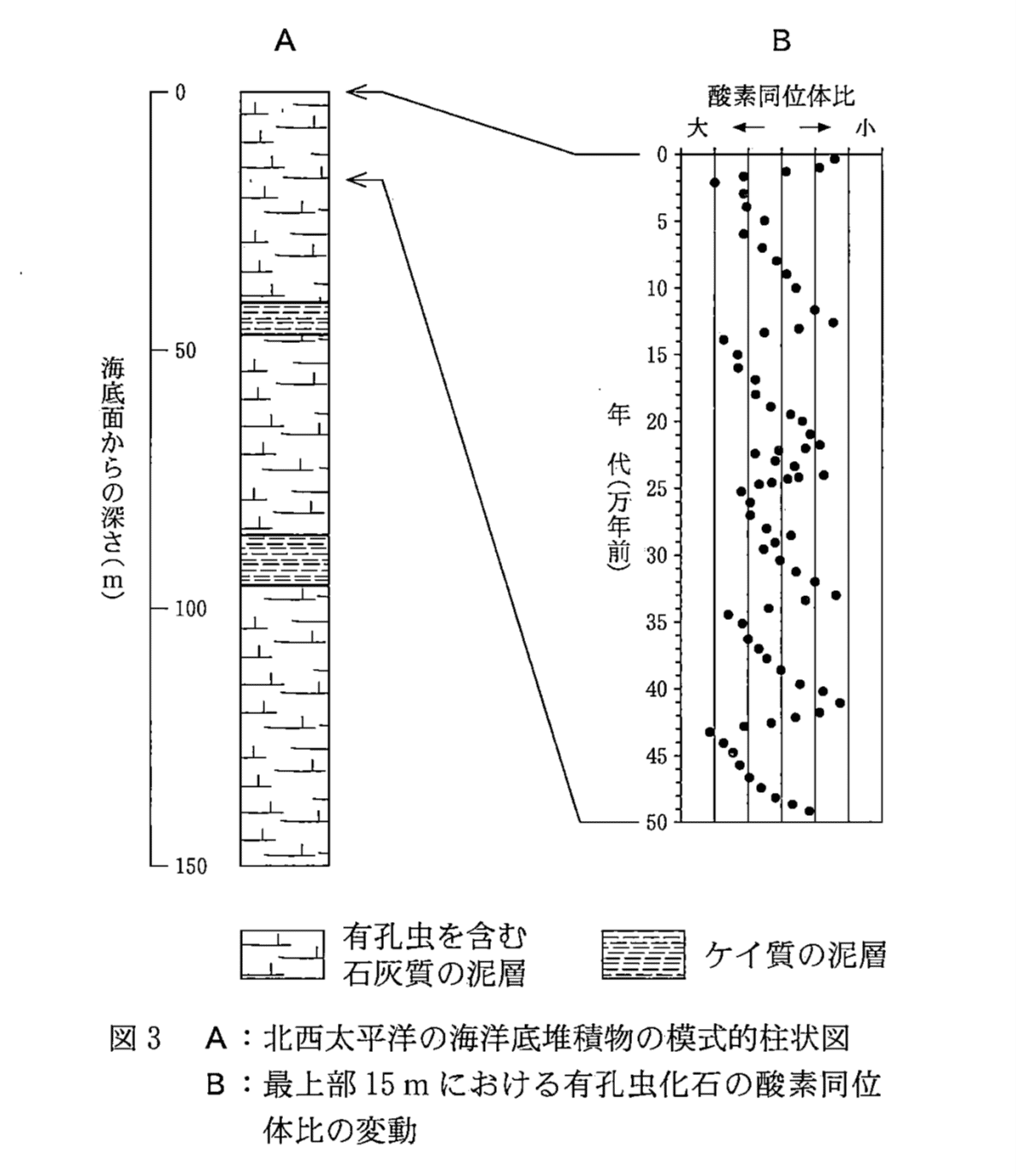

大学院生のTさんは北西太平洋での海洋調査に参加し,図3Aに示したような堆積物の柱状試料を採取した。研究室では,その試料から(a)深さの順に有孔虫化石を抽出し,種類を調べた。また,最上部15 mについて,有孔虫化石の酸素同位体比(18O/16O)を測定した。それらの結果を総合し,図3Bに示したような(b)酸素同位体比の経年的な変動を明らかにした。

前ページの下線部(a)に関連して,柱状試料の深さに応じて,有孔虫のある種がいなくなり,また,新しい種が出現することから,堆積物の年代が判明した。このように,年代を知るのに使われる化石を何と呼ぶか。また,それはその化石となった生物のどのような特徴を利用したか。名称と特徴の組合せとして最も適当なものを,次の1~4のうちから一つ選べ。

名称/特徴

1 示相化石/生存期間が短い

2 示相化石/生息環境が限られる

3 示準化石/生存期間が短い

4 示準化石/生息環境が限られる

答えは3

年代を知るのに使われる化石は示準化石という。そしてこれは生息範囲が広く生存期間が短いものが有効である。

問4 文章中の下線bについて有孔虫化石の酸素同位体比の変動と気候変動が連動する仕組みを説明した次の文章の[オ]、[カ]に入れる語の組み合わせとして最も適当なものを1~4のうちから選べ。

海洋から蒸発した水では,酸素同位体比が元の海洋水のそれよりも[オ]なる。気候が寒冷化して氷河が拡大すると,海洋から蒸発した水が 氷床としてより多く陸上に固定され,長期間にわたって海洋に戻ってこない。その結果,そのときの海洋水では酸素同位体比が[カ]なる。その海洋水の酸素同位体比が有孔虫化石に記録される。

オ 力

1 大きく 大きく

2 大きく 小さく

3 小さく 大きく

4 小さく 小さく

答えは3

蒸発する水は軽い方が優先。よって16が多くなるので、酸素同位体比は小さくなる。

気候が寒冷化した時は16が海水中に戻らないから18が多くなる。よって酸素同位体比は大きくなる。

問5 図3 Bに認められる,数万年~10万年ほどの周期の酸素同位体比変動に関連した現象として最も適当なものを,次の1~4のうちから一つ選べ。

1エルニーニョ・南方振動

2ミランコビッチサイクル

3海溝型巨大地震

4超大陸の形成周期(ウィルソンサイクル)

答えは2

ミランコビッチサイクルとは:ミランコビッチによって1930年に計算された地球の気候変動についての周期現象。約10万年の周期で気候(気温)変動が起こるというもの。原因を地球の運動に求めており,歳差運動,地軸の傾き,公転軌道の離心率を要素として過去の太陽放射量を60万年前まで計算した曲線を求めた(ミランコビッチ曲線)。この曲線の周期は,深海底のボーリングコア中の化石有孔虫の酸素同位対比を用いた古水温の寒暖サイクルとほぼ一致する。

C 日本列島の土台の形成過程に関する次の問い(問6)に答えよ。

問6 日本列島の土台は,沈み込み帯が形成する前の大陸縁辺部の岩石に,沈み込み帯形成後の海溝にたまった堆積物や地殻の断片などが付け加わり,花こう岩などの火成岩の貫入を伴いながら,断続的に海洋側に向かって成長したものである。次の図a~cは,西南日本の一部について,いくつかの地質帯の分布を示したものである。これらの地質帯の分布と形成年代の組合せとして最も適当なものを,後の1~6の中から一つ選べ。

原生代~古生代/ペルム紀/白亜紀~古第三紀

1 a/b/c

2 a/c/b

3 b/a/c

4 b/ c/ a

5 c/ a/ b

6 c/ b/ a

答えは6

日本の地質帯について https://www.gsj.jp/geology/geology-japan/geology-japan/index.html

これによると

四万十帯 新第三紀以降の付加体

秋吉帯 ペルム紀の付加体

飛騨帯 原生代~古生代の変成岩、花こう岩

第4問 次の問い(A· B)に答えよ。

A 大気に関する次の文章を読み,後の問い(問1~3)に答えよ。

温度30℃,水蒸気圧22hPaの空気塊Mが高度0mにあった。気温と飽和水 蒸気圧の関係を示した次の図1に基づくと,この空気塊の露点は[ア]℃である。空気塊Mを断熱的に持ち上げると,高度X(m)で飽和し雲が発生した。

Xを求める近似式X=125(T-t)に基づくと,Xは[イ]mである。ここで,Tとtはそれぞれ高度0mにおける空気塊Mの温度(℃)と露点(℃)である。さらに持ち上げると,飽和したまま空気塊Mの温度は[ウ]断熱減率に 従って低下し,やがて高度Yで周囲の大気の温度と等しくなった。高度Yからさらにわずかに持ち上げると,空気塊Mは周囲の大気より温度が[エ]しようとした。なお,高度Y付近での周囲の大気の気温減率は0.8℃/100mである。また,乾燥断熱減率を1.0℃/100 m,湿潤断熱減率を0.5℃/100mとする。

問1 上の文章中の[ア]・[イ]に入れる数値の組合せとして最も適当なものを,次の1~4のうちから一つ選べ。

ア イ

1 19 750

2 19 1375

3 24 750

4 24 1375

答えは2

露点は水蒸気圧が飽和する温度。22hPaが飽和水蒸気圧である温度はグラフから19℃と読める。

X=125(T-t)に基づくと T=30℃、t=19℃だから X=1375となる。

問2 前ページの文章中の[ウ]、[エ]に入れる語と語句の組合せとして最も適当なものを.次の1~4のうちから一つ選べ。

ウ 工

1 乾燥 高いため自ら上昇

2 乾燥 低いため自ら下降

3 湿潤 高いため自ら上昇

4 湿潤 低いため自ら下降

答えは3

飽和したまま上昇するのだから露点より温度は下がっていると考えられるので湿潤断熱膨張。

Yで周囲と同じ温度になった。さらに持ち上げると周りより温度が高くなる。温度が高いと上昇する。

問3 雲の形成に関連して述べた文として最も適当なものを,下線部に注意し て,次の1~4のうちから一つ選べ。

1 エーロゾルを核とした水蒸気の凝結が,雲粒の形成過程の一つである。

2 雲粒が形成される際には,凝結に伴い熱を吸収する。

3 大きな雲粒より小さな雲粒の落下速度が速いため,衝突して雲粒が成長する。

4 温暖前線に伴う雲は,水滴の雲粒のみを含む。

答えは1

雲は氷の粒も含む

小さな雲粒の方が落下は遅い

水蒸気から水への変化には凝結熱が放出される

水から水蒸気には蒸発熱が吸収される

B 海洋に関する次の文章を読み,後の問い(問4~6)に答えよ。

海水の流れや海面水位の分布は,海水の密度の空間的な変化と深く関係している。黒潮やメキシコ湾流の周辺でよく見られる構造として,海水の密度が小さい上層と大きい下層の境界面が,直径が数百㎞のドーム状に盛り上がっている状況を考える。これを横から見ると次の図2のように,ドームの頂点Aにおいて上層と下層の境界面が,周囲よりも200 m高くなっている。上層の海水の密度は1024 kg/m3、下層の海水の密度は1026 kg/m3とする。図中の上層全体でアイソスタシーと同様の関係が成立しており,海面気圧の影響は無視できるものとする。

問4 海水の密度や水温について述べた文として最も適当なものを,次の1~4のうちから一つ選べ

1海水の密度は同じ水圧のもとでは水温のみで決まる。

2海洋全体の海水の質量が一定のままで海水の密度が減少すると,平均海面水位が下がる。

3中緯度の海洋における表層と深層の水温差は,夏季より冬季の方が大きい。

4海洋の深層循環は,極域の表層で密度の大きい海水が沈み込むことで生じる。

答えは4

海水の密度は同じ水圧のもとでは水温と塩分濃度で決まる。

海洋全体の海水の質量が一定のままで海水の密度が減少すると,平均海面水位が上がる。

海洋の深層水はほぼ一定の温度。中緯度の海洋における表層の水温変化は,さほど大きくはない。

問5 前ページの図2では,海面がドームの直上で凹んでいる。点Aの直上の点Bにおいて,低下した海面の水位dをアイソスタシーの関係に基づいて計算したとき,dの数値として最も適当なものを1~4のうちから一つ選べ。単位はmである。

(1)0.2 (2)0.4 (3)0.6 (4) 0.8

答えは2

C点で上層の海水の厚さをa+200 mとしてここにかかる重さは1024 kg/m3×(a+200)m

A点で上層の海水の厚さはa-d m、下層の海水の厚さが200mだから、ここにかかる重さは1024 kg/m3×(a-d)m+1026 kg/m3×200m

AとCの重さはつり合っているから

1024 kg/m3×(a+200)m=1024 kg/m3×(a-d)m+1026 kg/m3×200m

1024×a+1024×200 = 1024×a - 1024×d + 1026×200

これを整理すると

1024×d=(1026-1024)×200

d=400/1024=0.390625

問6 前ページの図2に関して述べた次の文の[オ] • [カ]に入れる語の組合せとして最も適当なものを,後の1~4のうちから一つ選べ。

点Aの水圧は,ドームの外側にある点Cの水圧よりも[オ]なっており,この構造が北半球にある場合には地衡流の関係から,点Aと点Bを 結ぶ線を軸として[カ]回りに海水が流れている。

オ 力

1 高く 時計

2 高く 反時計

3 低く 時計

4 低く 反時計

答えは4

下層が盛り上がるということは上からの圧力は小さい。

低気圧と一緒で北半球では反時計回り。

第5問 次の問い(A~C)に答えよ。

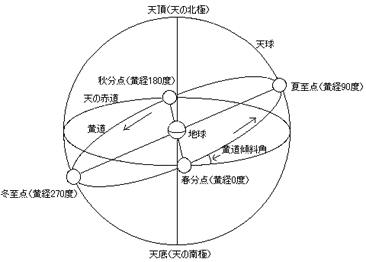

A 太陽や天体の動きと時刻に関する次の問い(問1)に答えよ。

問1 次の1~4のうちから,誤っているものを一つ選べ。

1 実際の太陽の動きを観測して決められた時刻を,視太陽時とよぶ。〇

2 東経135゜の平均太陽時を.日本標準時とよぶ。〇

3 地球の自転によって生じる天体の見かけの運動を, 日周運動とよぶ。〇

4 天球上で太陽が移動する道筋を,天の赤道とよぶ。×

答えは4

天球上で太陽が移動する道筋は黄道。

B 惑星の観測に関する次の文章を読み,後の問い(問2・問3)に答えよ。

天文部に所属するアスカさんは,顧問の先生の指導のもと,金星と火星の見かけの運動を観測した。

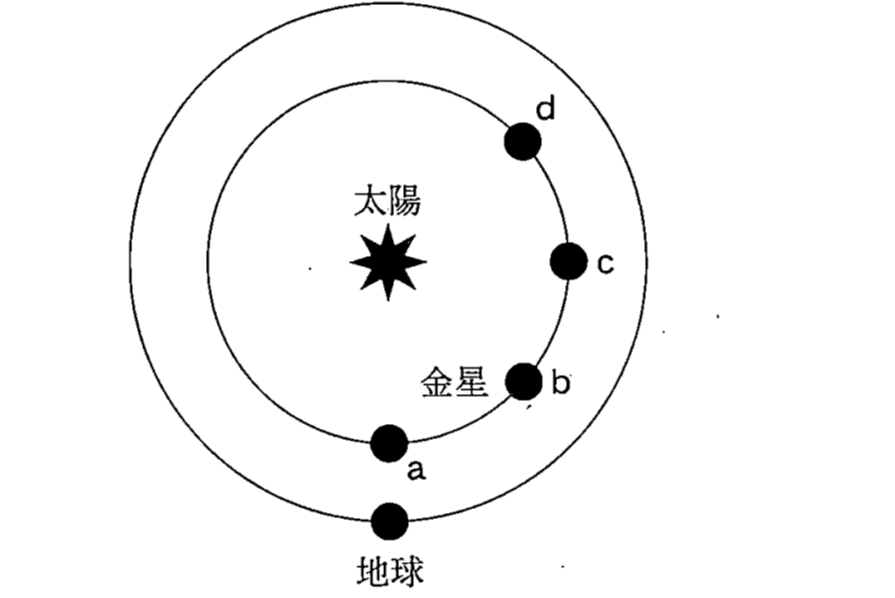

問2 アスカさんは,西方最大離角にある金星を観測した。このとき金星は,太陽と地球に対して次の図1のa~dのどの位置にあるか。最も遮当なものを,後の1~4のうちから一つ選べ。

図1 地球の北極側から見た太陽と金星,地球の位置関係の模式図。金星と地球の軌道は太陽を中心とする円で近似的に表してある。

1 a 2 b 3 c 4 d

答えは2

解説

最大離角

内惑星(地球より太陽側にある惑星、水星と金星)が太陽から最も離れて見える時を「最大離角」という。

水星や金星の軌道の接線上に地球がある時。最大離角は2回。地球から見て太陽よりも左側での最大離角を「東方最大離角」、右側では「西方最大離角」という。

太陽が南にあるとき、左が東、右が西になると考えるとわかりやすい。

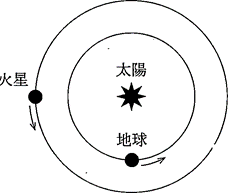

問3 火星は次の図2のように天球上を運動していた。この観測からアスカさんは太陽と地球、火星の位置関係を推定した。2020年4月,2020年10月, 2021年4月の太陽と地球,火星の位置関係は次ページのア~工のどれか。その組合せとして最も適当なものを,後の1~4のうちから一つ選べ。ただし,ア~工では地球と太陽の位置関係は固定してある。また,地球と火星の軌道は太陽を中心とする円で近似的に表してあり,矢印は公転方向を表す。

図2 火星の見かけの運動

三つの白丸は,それぞれ2020年4月,2020年10月,2021年4月の火星の位置を表す。

ア

イ

ウ

エ

2020年4月 2020年10月 2021年4月

1 ア ウ イ

2 ア エ イ

3 イ ウ ア

4 イ エ ア

答えは3

解説

逆行は10月、他は順行だから下図で言うとA2→A3→A4が逆行になる。ちょうどA3にあたるので、太陽、地球、火星が一直線上にある。これはウ

あとは火星の公転軌道が687日であることを考えて、火星は30日で16度動く。2020年4月は衝から96度戻る。このとき地球は180度戻るから、イ。よって2021年4月はア

外惑星の見かけの逆行運動:

S - 太陽の位置

T1, T2, ..., T5 - 地球の位置

P1, P2, ..., P5 - 外惑星の位置

A1, A2, ..., A5 - 天球上での外惑星の見かけの位置

合は、惑星と太陽が同じ方向に来る瞬間。

内惑星の場合は太陽より近くを通る内合と、遠くを通る外合がある。

内合の際に、内惑星が太陽の前を横切るように見える現象を日面経過という。

衝は、外惑星が太陽とちょうど反対側に来る瞬間。

このころ外惑星はもっとも地球に近づき、明るくなる。

内合や衝のころは惑星の逆行現象が見られる。

C 銀河と恒星に関する次の文章を読み,後の問い(問4~7)に答えよ。

高校生のハルカさんは,超新星(超新星爆発)が起こる銀河の性質に関心をもち,先生が用意した次ページの図3に示す四つの銀河A~Dの写真を見ながら以下の考察を行った。

ハルカ:銀河Aと銀河Bは[オ]から外側に伸びた渦巻状の腕の形が異なりますね。どちらも,腕の部分では新しい恒星が生まれています。

先生:銀河Cは,年齢が10億年以上の古い恒星の集まりで,新しい恒星はほとんど生まれていません。銀河Dは[カ]と呼ばれ,新しい恒星が盛んに生まれています。

ハルカ:超新星は,質量が太陽の7~8倍以上という重くて寿命の短い恒星が, 進化の最後に起こす爆発だと勉強しました。そうだとすると銀河[キ]では,超新星は起こりにくいと予想しますが,どうでしょう。

先生:良い推論ですね。それでおおむね正しいのですが,実はすべての超新星が重い恒星の爆発というわけではありません。Ia型と呼ばれる超新星は,連星において(a)白色矮星が爆発すると考えられていて,この超新星だけは銀河[キ]でも起こります。

ハルカ:Ia型超新星は絶対等級を推定できるので,遠方天体までの距離の測定に用いられ,宇宙の加速膨張の発見にもつながった天体でしたね。

先生:Ia型は超新星の中でも特に明るいものの一つで,最大光度が(b)太陽の 明るさの100億(10^10)倍に匹敵します。

図3 形状が異なる四つの銀河の写真

A

B

C

D

問4 前ページの会話文中の[オ].[カ]に入れる語の組合せとして最も適当なものを,次の1~4のうちから一つ選べ。

オ 力

1 バルジ 楕円銀河

2 バルジ 不規則銀河

3 ハロー 楕円銀河

4 ハロー 不規則銀河

答えは2

銀河の中心はバルジという

新しい恒星が盛んに生れるのは不規則銀河。

解説

https://www.kahaku.go.jp/exhibitions/vm/resource/tenmon/space/galaxy/galaxy02.html

問5 会話文中の[キ]に入れる記号として最も適当なものを次の1~4のうちから一つ選べ。

1.A 2.B 3.C 4.D

答えは3

問題文から白色矮星が超新星爆発を起こす銀河を選ぶ。古い恒星が集まっているのは銀河C

銀河A 腕の部分で新しい恒星が生まれる

銀河B 腕の部分で新しい恒星が生まれる

銀河C 年齢が10億年以上の古い恒星の集まりで,新しい恒星はほとんど生まれていない。

銀河D [カ:不規則銀河]と呼ばれ,新しい恒星が盛んに生まれている。

問6 文中の下線部(a)について述べた文として最も適当なものを,次の1~4のうちから一つ選べ。

1 白色矮星は,質量が小さいために主系列星になれなかった星である。

2 恒星の内部で,鉄でできた中心部が重力で押しつぶされて,白色矮星となる。

3 ブラックホールに吸い込まれた物質が集まって,白色矮星となる。

4 白色矮星は,赤色巨星から惑星状星雲を経て進化したものである。

答えは4

恒星の進化において、中小質量星が外層を失った後の段階にある星(英語名称の最後の star は省略されることが多い)。赤色巨星に進化し、ヘリウム燃焼段階を経た中小質量星は、水素の豊富な外層を質量放出によって失い、電子の縮退圧で支えられた中心核(コア)だけからなる天体となる。核融合によってエネルギーが新たに生み出されないため、白色矮星は時間とともに低温、低光度になっていく。典型的な直径は地球程度で、質量は0.6太陽質量程度である。中心核の外側に、電子縮退の弱いヘリウム層および水素層があり、水素のバルマー線の見えるDA型、中性ヘリウムの強いDB型などがある。質量の上限は約1.46太陽質量であり(チャンドラセカール限界質量)、伴星からの物質の流入によってこれを超えると高密度のために温度が低くても様々な核反応が起こる。中心付近に炭素が含まれていると炭素フラッシュが起こり、Ⅰa型超新星となる。炭素がなく、O、Ne、Mg等からなる場合には、電子捕獲が進み、白色矮星はつぶれて中性子星になる。

https://astro-dic.jp/white-dwarf/

問7 文中の下線部(b)に関連して,Ia型超新星の最大光度の絶対等級として最も適当なものを次の1~4のうちから一つ選べ。太陽の絶対等級は+ 4.8である。約[]等

1.-45 2.-20 3.+ 30 4.+ 55

答えは2

絶対等級は、見かけの等級と同じく、明るさが約2.512倍だけ違うと1等級だけ明るさが違い、数字が5小さくなると明るさはちょうど100倍になるという決まりを使っている。

太陽を+5等級として0等級で10^2倍。-5等級で10^4倍。10^10倍だから-20等級になる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?