2003年地学B(固体地球分野)

問1で、ジオイドについて。ジオイドは、地球の重力による位置エネルギーの等しい面(重力の等ポテンシャル面)の1つであり、地球全体の平均海面に最もよく整合するものとして定義されている。日本においては、東京湾平均海面に一致する等ポテンシャル面をジオイドと定め、標高の基準としている。図にあるように、「標高が0m」である点をつなげて面をつくり、その面で地球を覆うと「でこぼこ」した面になる。このでこぼこした面のことを「ジオイド」と呼ぶ。ジオイド上の重力はどこも等しいわけではない。1は×。ジオイドは重力の方向に垂直である。2は○。重力は引力と遠心力の合力である。よって、地球楕円体の表面は重力の方向に垂直ではない。3は×。標高や水深はジオイドを基準として表される。4は×。よって答えは2。

参考:https://www.gsi.go.jp/buturisokuchi/grageo_geoid.html

問2で、地球の自転による遠心力は自転軸からの距離に比例する。遠心力が最大となる赤道上で引力の方が遠心力の約290倍の大きさになる。これにより1は×。2は×。赤道半径をR、万有引力定数をG、地球の質量をM、赤道上の物体の質量をm、地球の自転の角速度(ラジアン/秒)をωとして、引力と遠心力を比較した。自転する天体の場合、遠心力によって赤道半径が極半径に比べて大きい扁球となる。また、密度が小さく自転周期の短い(=高速回転する)木星型の惑星は地球型の惑星に比べて扁平率が大きくなる。3は○。パルサーが高速回転するというのは遠心力は大きくなるが、引力よりも遠心力が大きくなると星のかたちが崩れてしまう。4は×。

よって答えは3。

参考:http://www.geod.jpn.org/web-text/part2/2-2/index.html

問3は、まず、地球の層構造の分け方には、力学境界と物質境界があるので混同してはいけない。地殻の下はマントル。リソスフェアの下はアセノスフェアという組み合わせになる。そうすると、1か4。これはモホロビチッチの不連続面のことをさすと思われるので、地殻とマントルの境界で答えは4。

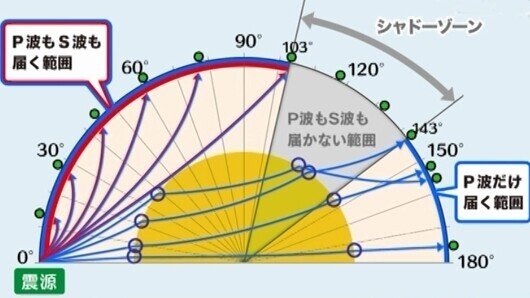

問4は、シャドーゾーンについて。P波は固体も液体も通過するが、S波は液体は通らない。まず、1は×。P波を屈折させるような境目が、103°の地点に届く地震波の経路すれすれのところに存在する。P波がこの境目で屈折してそれてしまうことから、シャドーゾーンができる。よって2は×。マントルと外核の境界がこれで見つかった。その深さは2900kmと見積もられた。よって3は○。シャドーゾーンが存在するのは内核ではなく外核が流体であることによる。4は×。

https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/chigakukiso/archive/resume019.html

問5は、密度と温度。地震波より見積もられている密度と温度は以下の図を参照して、外核(2900-5100km)とマントル(50-2900km)を比較する。密度は外核が大きく、温度も外核が高い。よって答えは1。

問6は、アイソスタシーの問題。アイソスタシーが成り立つとは密度の小さい地殻が、密度の大きいマントルの浮力で支えられて、釣り合っている状態。マントル内のある面にかかる圧力はどの場所でも同じ。マントルの密度 を3.3g/cm3、地殻の密度を2.7g/cm3、とする。 aとbの底面積が同じで質量も等しいから2.7×40=3.3×(40-h-7)+2.7×7 ここからh=6 が求められる。よって答えは4。

問1で、横ずれ断層には、右横ずれ断層と左横ずれ断層があり、断層面に向かって立ったとき、 断層面の向かい側が手前側に対し、右にずれたときは右横ずれ断層、左側にずれたときは左横ずれ断層と呼んでいる。

この図は左横ずれ断層。また地層を切って貫入した板状の岩体は岩脈という。よって答えは3

問2で、地層Xから、地層Yから三葉虫、地層Zからデスモスチルスの化石が出ている。それぞれの化石は中生代、古生代、新生代のもの。よって答えは3。

問3で、問2の年代設定より、新しい順にZ、X、Y。図を見ると、断層は地層Xを切っているので1は×。(い)はYを切っているので、Yの堆積後に(い)が貫入したから2は○。(う)はZに入っていてZと(い)は不整合。よって(う)よりも(い)が古い。ゆえに3は×。(う)を(あ)が貫いているので(あ)が新しい。ゆえに4は○。(あ)は断層に切られていないので、(あ)が新しい。5は×。Zの中に(う)が挟まっているので、Zが先。6は×。よって答えは2と4。

問4で、Xの走向傾斜を選ぶ。X は南側に傾いているので候補は3か4。走向を見ると3が正しい。

問5で、まず、X 層は断層の東側に比べて手前にずれている。ということは、abcd 面で切ら れた時に上の方に出てくるはず。よって1か2になる。X の走向がN75W であるから、断層に近いほうが上がって見えるはず。よって1。

問1で、アは中央海嶺の玄武岩質マグマのもとなのでアセノスフェア。よって答えは3。

問2で、玄武岩質マグマの固化で誤っているものを選ぶ。下の図を見ると1は○。マグマだまりの中での作用なので2は○。冷却がゆっくりなので3も○。斜長石は冷えてくるとNaに富むようになる。4は×。

問3で、海底噴火なので急冷される。1は○。海水とは反応しないので2は×。海水は取り込まないので3は×。急冷されて玄武岩になるので有色鉱物は多い。4は×。

問4は、片麻岩。片麻岩は、変成岩の一種で片麻状組織を持つ岩石の総称。組成による分類ではなく、変成作用を受けた条件によって分類される。つまり、同一の原岩に由来する変成岩であっても、あるものは片麻岩となり、別のものは他の変成岩になりうる。原料となる岩石はさまざまである。結晶片岩(片岩)とでき方は同じだが、低温で変成があまり進まなかったものを結晶片岩、高温で変成が進んだものを片麻岩という。ただし、あまりにも高温の作用を受けた場合、片岩になることもある。また、組成によってはそれほど高温でなくても片麻岩となることもある。石英、長石、雲母などを主成分とするものが多い。

片麻岩: 濃色の部分と薄色の部分が層状に重なった片麻状組織がはっきり分かる(Wikipedia より)

以上のことより、縞状の構造を持つので1は○。2は×。3は×。4は×。

問5は、石英と多形の関係を持つ高圧鉱物。多形は同じ化学組成を持つ。よって答えは4。

問6は、地下深部のある点の圧力はその上に乗っている岩石の単位面積当たりの重さとするよう問題にあるので、その通り計算してみる。岩石の平均密度は3g/cm3とするのだから、底面積を1cm2として、80km分の体積は、8×10^6㎝3。なので重さは2.4×10^7g=2.4×10^4kg。圧力に変えると1atm=1kg重/cm2だから、2.4×10^4kg重/cm2。よって答えは3。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?