2002年地学A(固体地球分野)

問1で、ヨーロッパ、北米、中国に共通する災害を考える。1の砂漠化であればアフリカが入ってくるはず。2の氷河の融解はシベリアで深刻なはず。3の酸性雨は大気汚染が原因とされるから可能性はある。4のオゾンホールは極域で深刻なはず。よって答えは3と思う。

問2で、地球の平均気温は上昇しているはず。3か4を候補とする。第2次大戦後と前では日本を考えても産業構造が違う。よって答えは4と思う。

問3で、1の火山ガスは地球温暖化の主な原因ではない。2の大気中に放出される微粒子が日射を遮ることはある。3の噴火による気温変化は人間生活に与える影響が大きい。4の火山噴火による気温の変化は大気中に噴出される微粒子によることが多く、溶岩の熱放射は極めて限定的。よって答えは2と思う。

問4で、これは知識として。大気汚染は1960年代ころまでは硫黄酸化物や粉じん。その後それらの除去技術の向上により、主役は窒素酸化物や光化学オキシダントになった。よって答えは1。

問5で、通常、地上付近での気温は高度が上がるほど下がる。逆転層というのだからそれが逆転するものを選ぶ。よって答えは4。

問6で、フロンガスがオゾン層を破壊する仕組みは、例えば気象庁の解説記事を参照すると、フロンは強い太陽紫外線を受けて分解し、塩素を発生し、この塩素が触媒となってオゾンを破壊していく。

https://www.data.jma.go.jp/gmd/env/ozonehp/3-25ozone_depletion.html

よって答えは2。

問7で、地球の大気は窒素が約80%、酸素が約20%、その他の成分が少量。よって答えは5。

問8で、植物の光合成によって作られるものは酸素。選択肢は2か5になる。気温の変動によって液体になったり固体になったりして、私たちの生活に密接にかかわってくるのはメタンより水。よって答えは5。

問9で、二酸化炭素が大気の主成分であるのは、まずは金星。あとは火星。よって答えは3。参考:https://astro-dic.jp/planetary-atmosphere/

問1では、地球規模の海面低下の原因を答える。これは氷期になって、海から蒸発した水が氷となって陸上にとどまり海に戻らないので海水量が減ったこと。よって答えは3。蒸発量と降水量はほぼ同じである。

問2では、海岸段丘の平坦な地形の成因を聞いている。海岸なので海がかかわるとあたりを付けると答えは2となる。

たとえば

にあるように、海岸段丘は、波の侵食と土地の隆起によってつくられる。まず、波打ち際のところは波が侵食することで崖ができる。次に土地が隆起すると、以前海底だった平らな土地が地上に顔を出す。これを段丘面という。さらにこのサイクルを繰り返すことで段々が増えていく。

問3では、サンゴ礁について誤っているものを選ぶ。サンゴ礁は1)熱帯や亜熱帯の海で作られる。2)炭酸カルシウムでできている。3)海山の山頂部にできることもある。4)陸上から運ばれた土砂でできているのではない。よって答えは4。

問4では、標高200mで12万5000年前の地層だから、200mを125000年で割ると1.6mm/年。よって答えは2。

問5では、なぜサンゴ礁の浅い海底で堆積したか分かったか、を選ぶ。石炭は陸上の植物からできると思う。火山灰は年代はわかるが暖かい海かどうかはわからない。花崗岩の貫入で分かるのは放射年代。化石によって、年代と生息環境が分かるので、答えは4。

問6では、伊豆大島を構成する火山岩について間違っているものを選ぶ。二酸化ケイ素が50%程度の火山岩ということは、黒っぽくて粘性が低い。火山岩ということは石基と斑晶がある。かんらん石や輝石を含む。しばしば柱状節理がみられる。

ゆえに誤っているのは3。

問7は、問6より玄武岩とわかる。マグマに含まれる二酸化ケイ素の割合が増えると粘性は上がる。よって答えは2。

問8は、二酸化ケイ素だけからなる鉱物は、選択肢より水晶。方解石は炭酸カルシウムよりなる。クリスタルガラスは鉱物名ではない。隣り合う柱面の角度は、内角 (6 角柱状の隣り合う柱の結晶面のなす角度)はすべて120°である。これは自形が常に 原子配列の角度を反映しているためである。よって答えは3。

問9は、凝灰岩について。凝灰岩は火山灰が積もって固まったもので、石材としては比較的軽量で加工しやすい。門柱などによく用いられている。よって答えは2。

鉄平石(てっぺいせき)は、長野県の諏訪地方・佐久地方に広く分布する輝石安山岩の板状節理がよく発達したもの。およそ2,500万年前の火山活動によって形成されていると推測されている。板状に剥がれやすい性質を持ち、2~3cm内外の厚さに剥離(はくり)された鉄平石は、建築用の内装外装用石材として広く利用されている。(Wikipedia)

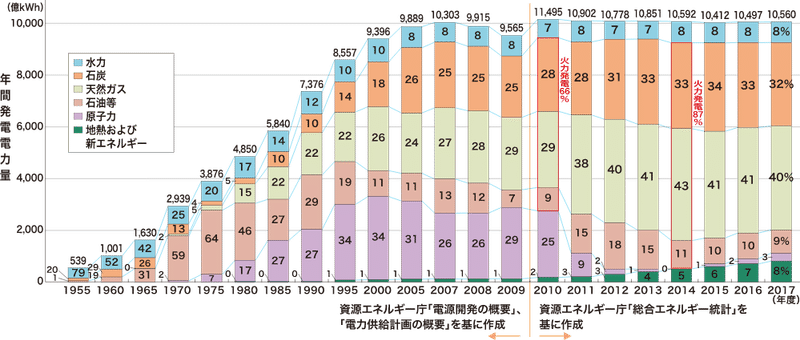

問1で、有限な燃料資源で、石油、石炭、天然ガス以外は原子力(ア)となる。また古くからおこなわれているのは水力発電(イ)。再生可能エネルギーによる発電は、ウを見ると風力。よって答えは5。これは2002年の問題なので、この順となる。

発電では2000年は原子力が34%、石油11%、石炭18%、天然ガス26%、水力10%、再生可能エネルギー1%。それが2017年では原子力が3%、石油9%、石炭32%、天然ガス40%、水力8%、再生可能エネルギー8%となっている。出典:経済産業省 資源エネルギー庁「平成30年度 エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2019)」

問2は天然ガスとして誤っているものを選ぶ。天然ガスは、1)液化天然ガスとして輸送貯蔵は楽になった。2)油田地帯から産出することが多い。3)陸上の植物が分解変質して炭素が残ったものは石炭。4)天然ガスは広く用いられている。よって誤っている答えは3。

問3は、1)離島や山地、砂漠で活用されている⇒風力?、2)潮の干満⇒潮汐、3)ケイ素を主成分とする半導体で発電⇒太陽光、4)かつての主力⇒水力、5)火山地帯⇒地熱、6)海面の上下動⇒波浪?

太陽光発電は3、地熱発電は5。

問4は、銅の用途。これは電線で答えは4。

問5は、銅の地殻における含有量を聞いている。具体的に知らなくても、少ないものは高いと思う。だから少なくとも金や銀よりは多いと思う。そうすると1か2。鉄は少なかったら現在の文明は支えられない。よって答えは2と予想する。

Wikipediaによると、地殻の中の元素の存在度として、アルミニウム82000 ppm、鉄41000 ppm、銅50 ppm、銀0.070 ppm、金0.0011 ppm( Barbalace, Kenneth. “Periodic Table of Elements”. Environmental Chemistry.com. )とある。

問6は、問題では55ppmと与えられている。1%は100分の1、55ppmは100万分の55だから、単純に計算して、0.01÷0.000055≒181.8。よって答えは約200倍で2。

問7は、秋田県を中心とする鉱床ということで黒鉱鉱床を選ぶ。よって答えは3。

ちなみに、1)正マグマ鉱床は苦鉄質に富むマグマの結晶分化および固化に伴って生成されたもの。マグマだまり中において結晶分化作用の比較的初期に生成される。この鉱床においては白金族元素のほか、クロム、銅、ニッケル、チタン、バナジウムなどが産出される。2)スカルン鉱床とは、熱水鉱床の一種である。石灰岩などの大規模な炭酸塩岩が発達する地域で、花崗岩などが貫入した際に発生する熱水により、交代作用が起こり、炭酸塩岩が単斜輝石や柘榴石などに置き換えられることがある。これがスカルンである。この時、鉄や銅をはじめ亜鉛や鉛などの有用な金属が、酸化物や硫化物の形で一緒に沈殿することがあり、これが大規模に発達すれば、スカルン鉱床として開発の対象となる。3)黒鉱とは、日本海側の鉱山で採掘される外見の黒い鉱石の総称である。黒い鉱石の正体は、閃亜鉛鉱(ZnS)、方鉛鉱(PbS)、黄銅鉱(CuFeS2)などであり、それぞれ亜鉛や鉛、銅などの鉱石として広く採掘された。黒鉱は海底へ噴出した熱水から沈殿した硫化物などが起源であると考えられている。日本国内に見られる黒鉱の大半は、新生代第三紀のグリーンタフ変動に伴って生成されている。黒鉱の周囲には金や銀などが濃集する。4)ペグマタイトは、大きな結晶からなる火成岩の一種。岩脈などの小岩体として産出する。マグマが固結する際にはマグマ内の晶出しやすい成分から析出が進み、マグマ自体の成分の分離が進んでいく(結晶分化作用)。このとき温度低下の鈍化や融点の上昇などの条件を満たすと、析出成分は大きな結晶に成長することがあり、またその結晶成分の純度が高くなる。こうした結晶群を多く含む鉱床をペグマタイト鉱床という。5)漂砂鉱床とは地質学において堆積プロセス中に特定の鉱石から比重分離により形成された貴重な鉱物の地層である。漂砂鉱床は重要な金の鉱脈であり、カリフォルニアゴールドラッシュを含む多くのゴールドラッシュの初期段階で開発された主要な鉱脈だった。産出するレアメタルは密度が高く風化に耐性がある必要がある。石英は通常砂や砂利の最大の成分であるため、砂鉱床に蓄積するには、鉱物粒子は石英(比重2.65)よりもかなり密度が高い必要がある。漂砂鉱床環境には通常、黒砂、酸化鉄の目立つ光沢のある黒い混合物、主に磁鉄鉱とさまざまな量のイルメナイトおよび赤鉄鉱が含まれている。しばしば黒色砂で発生貴重ミネラル成分であるモナザイト、ルチル、ジルコン、クロム、鉄マンガン重石、スズ石が産出する。

問8は海底熱水鉱床について誤っているものを選ぶ。1)海底熱水鉱床では黒煙状の熱水が煙突状の突起から噴出する。2)沈殿し団塊状に固まっているものではない。3)特異な生物がみられる。4)沖縄トラフなどでも見つかっている。よって答えは2。

参考:http://www.jogmec.go.jp/metal/metal_10_000003.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?