2006年地学A(固体地球分野)

問1で、35億年前と46億年前の選択肢。地球が誕生したのが46億年前だから、生命誕生ははそれより後のはず。アは35を選ぶ。よって候補は1と2。オゾン層ができて生命が地上に進出したのは古生代になってから。よって4億年前が妥当。ゆえに答えは1.

問2で、誤っているものを選ぶ。生命が誕生したころはすでに水素やヘリウムは大量に含まれてはいない。よって答えは4。

解説(http://www.isc.senshu-u.ac.jp/~thj0776/kogi/lecture_2009/L05.pdf)

現在のところ、地球の大気組成は3回入れ替わったと思われている。

1. 第一大気:水素とヘリウムからなる。その組成比は4:1であり、星間ガスや、原始太陽と同じである。

2. 第二大気:主成分は水蒸気と二酸化炭素。二酸化炭素は現在の金星と火星の主成分である。

3. 第三大気:現在の大気のことで、その8割が窒素で、2割弱が酸素である。(水蒸気は1%ほどで、二酸化炭素は0.1%未満しかない。)

問3で、オゾン層の破壊について選ぶ。まず、オゾン層の破壊に影響が大きいのがフロンガス。そのため現在は使用禁止になっている。よって答えは2。ちなみに、自動車の排気ガスは大気汚染の素。オゾンホールは極域で大きい。オゾン層が防ぐのは有害な紫外線。

問1で、まず氷期は海退が起こる。よって現在より海面は低い。2万年前は東京湾まで陸であったことから100m程度。よって答えは3。

問2で、選ぶのは間違っているものだから、波浪や侵食が起きると逆に海岸線は陸側に来るので、答えは3。

問3で、5mの等高線のかたちを見ると谷が内陸に切れ込んでいる。よってこういう地形はリアス式海岸で答えは1。

問4で、図のXーYが断層で、山が西側、低地が東側になっている。山は隆起してできたと考えられるから、答えは4。

問5で、直線状の谷を探すとo-pとなる。よって答えは2。

問6で、山から川が平地に出てきていることが分かる。こういう場合は河川によって運ばれてきた土砂が堆積したと考えられる。よって答えは1。

問7で、変成岩は結晶片岩の1。

問8で、灰色でサンゴの化石を含むものは石灰岩。よって2。

問9で、大理石は常に白色ではない。砂岩は緑ではない。花崗岩は様々な色合いを持つ。長石は白っぽい鉱物である。よって答えは3。

問1で、選択肢を順にみていくと、石油と石炭は別。日本でもわずかに採掘されている。海底油田もある。石油資源が枯渇するのはいろいろあるがあと50年くらい(https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nowenergy/world_energy.html)。以上のことより、答えは3。

問2で、石油が存在しており油田として採掘可能な構造は、下図。

http://www.jogmec.go.jp/oilgas/technology_008.html

よって答えは4。

解説:石油システムの地質要素には、石油・ガスの元となる有機物を多く含む地層(根源岩)や、地下で油ガスが移動・集積するための多孔質な地層(キャリアベッド・貯留岩)、油ガスを貯める容器となる地質構造(トラップ)、有望な地質構造に集積した油ガスが散逸するのを防ぐ地層(シール)が含まれる。これらの要素は数億年、数千万年といった時間をかけて形成される。根源岩が3000mを超えるような地下深くまで埋没すると、そこに含まれる有機物は地熱による熟成を受けて石油を生成しはじめる。生成した石油はやがて根源岩から排出され、キャリアベッドを通って移動・集積する。貯留岩に到達した石油がトラップとシ-ルの組み合わせによって逃げ道を遮られたところに油田が形成される。

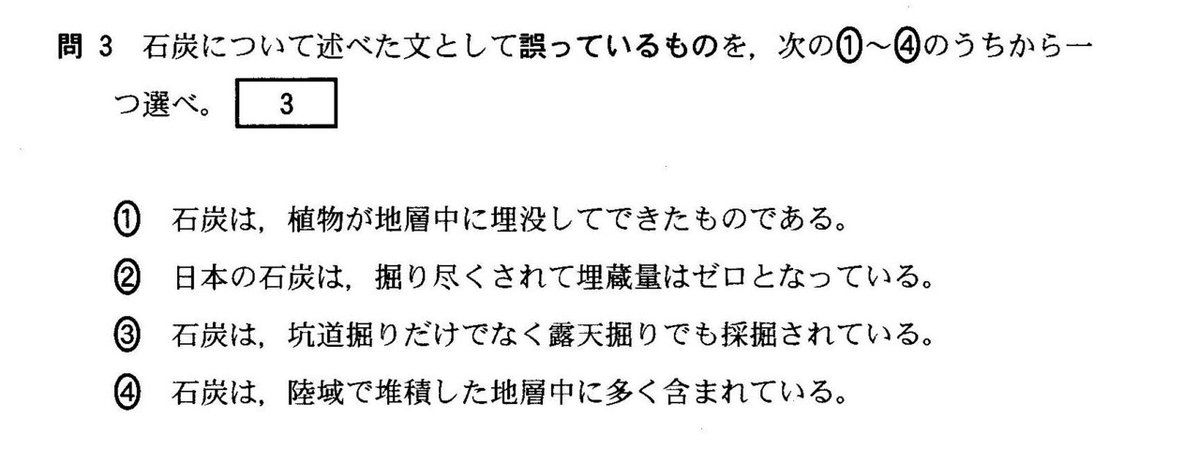

問3は誤っているものを選ぶ。一般に、石炭は植物が堆積して地中に埋没し、長期間にわたる自然の作用(地圧や地熱)によって、炭素分の豊富な可燃性の岩石状の物質となったものとされている。現在日本ではほとんど生産されていないが堀つくしたわけではない。よって答えは2。

問4では、花崗岩について正しいものを選ぶ。まず、花崗岩は深成岩なので地下でゆっくり冷えたもの。候補は3か4。含まれる鉱物の代表は、石英、長石、黒雲母。よって答えは4。

問5は、磁石が吸い付けられるとあるからこれは磁鉄鉱。答えは4。

問6は、石灰岩が花崗岩マグマと接触して熱水とあるので、スカルン鉱床とわかる。答えは2。

問7で、ランドサット衛星は赤外線センサーを積んでいる。よって答えは3。

問8で、間違っているものは、可視画像は昼だけ。よって答えは1。夜間の雲の観測は赤外画像。https://www.data.jma.go.jp/sat_info/himawari/satobs.html

問9で、ランドサット衛星について(https://www.restec.or.jp/satellite/landsat-8)。軌道は太陽同期準回帰軌道。観測幅は185 km×180 kmで、通常は衛星直下を撮影する。よって答えは2。

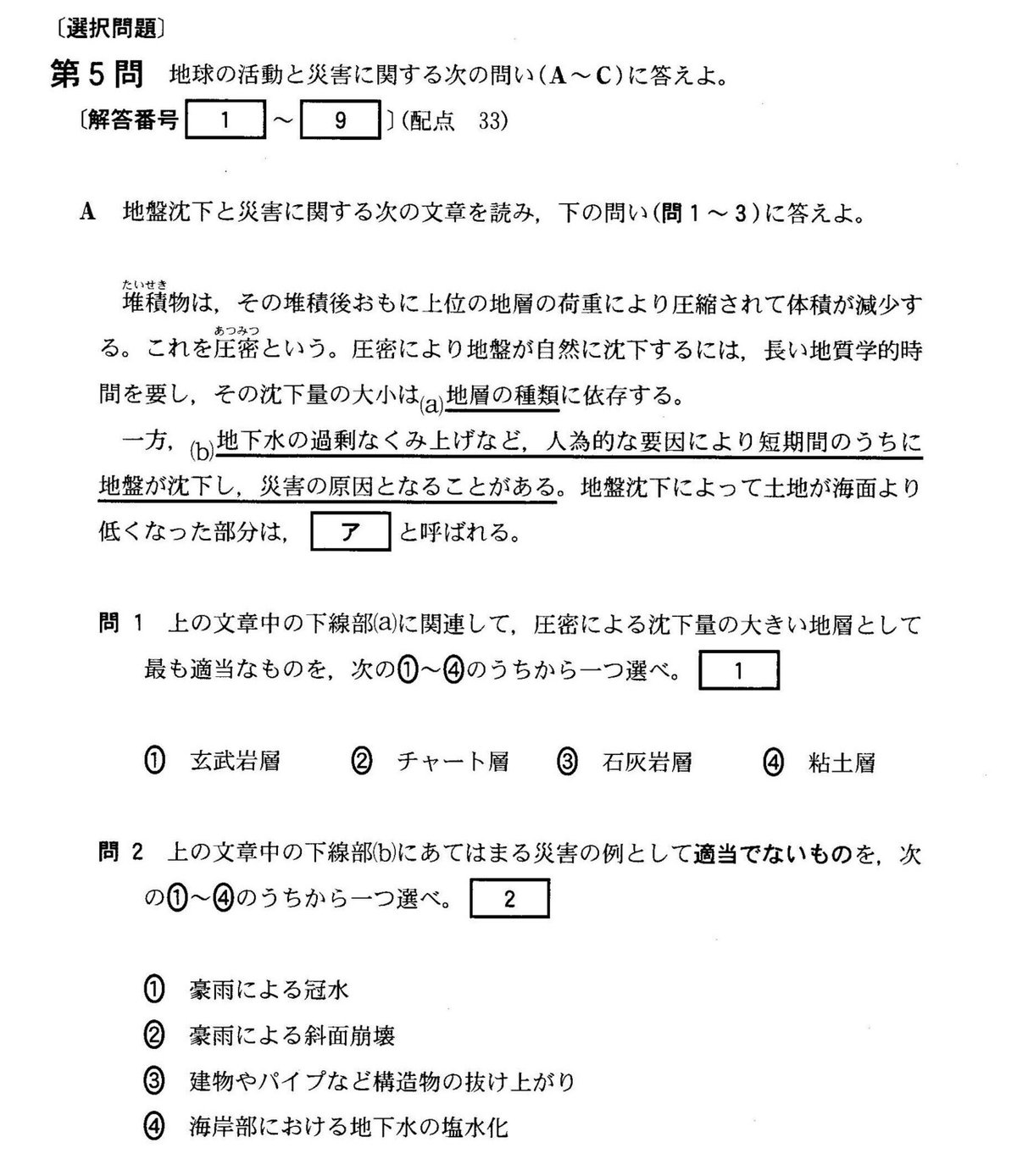

問1で、圧密による沈下量の多い地層を選ぶ。圧密によって沈下するということは、現在はふわふわだと理解される。これは堆積層。よって答えは粘土の4。他はすべて岩石。

問2で、地下水の汲み出しによる地盤沈下について誤っているものを選ぶ。ここで2は地盤沈下によるものではないとわかる。

問3で、地盤沈下によって土地が海面より低くなったエリアはゼロメートル地帯と呼ばれる。よって2。これは自然の地形名ではない。ほかは自然地形。

問1は、P波(カタカタ)とS波(ユサユサ)の到達時間の差を言っている。よって答えは3。

問2は大森公式の係数。だいたい日本では7~8の値になる。よってここでは2。

問3は震度について。誤っているものを選ぶ。震度7は兵庫県南部地震(1995)で観測されている。よって答えは4。そのあと東北太平洋沖地震(2011)や、熊本地震(2016)でも観測された。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?