2007年地学1(固体地球分野)

問1は答え:3

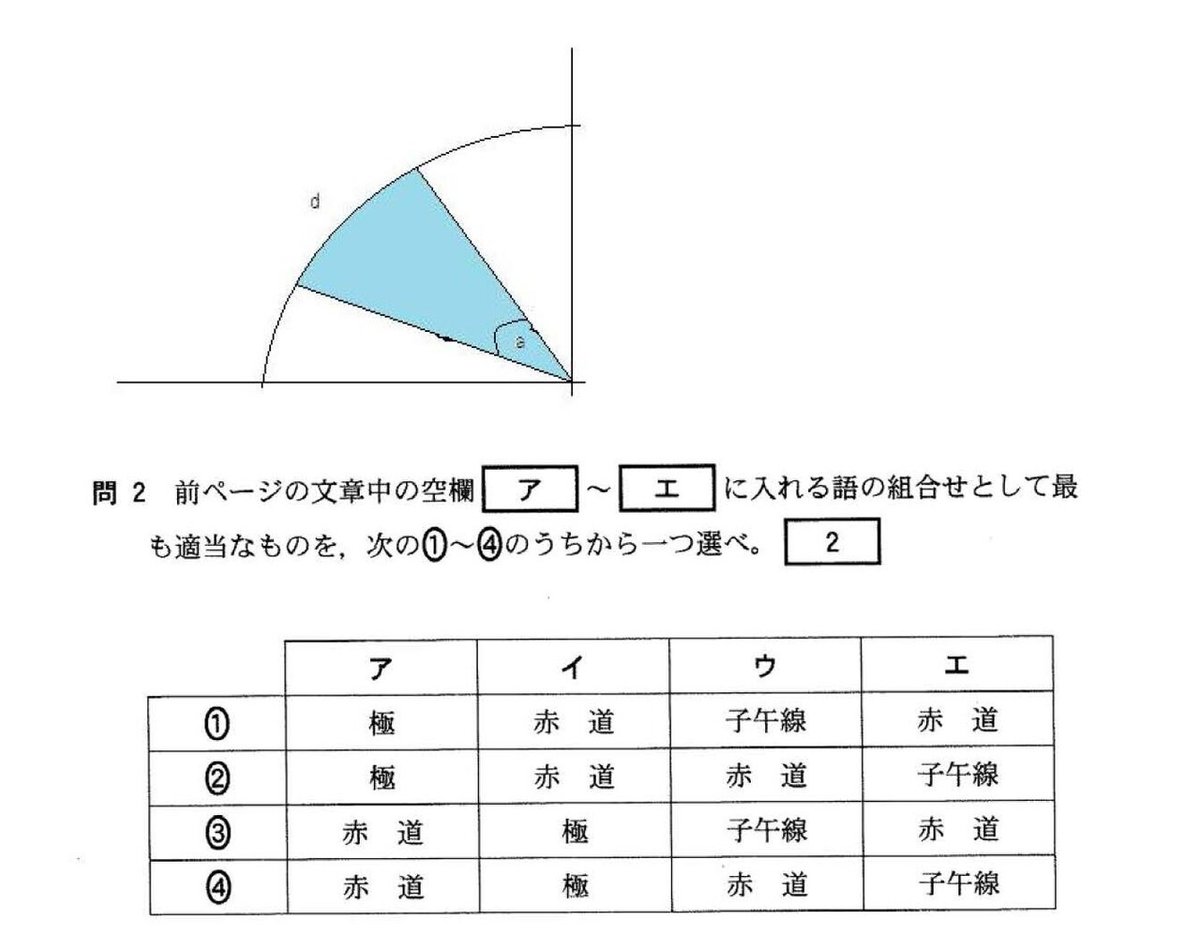

1周360度だから、距離dは地球の周囲の長さLのa/360。

よってL = 360/a × d:単なる比例の問題と考えれば良い。

問2で答え:4

地球の形は赤道半径が極半径より約20km 大きい回転楕円体。よって赤道の長さは子午線の長さより長い(http://wwwsoc.nii.ac.jp/geod-soc/web-text/part2/2-1/2-1-1.html)

問3で、答え:4

地球は自転しているため、「重力」は、「引力」と「遠心力」を合わせた力になる。遠心力は赤道上で最大になる。ベクトルの和を考えれば、引力が同じ場合、遠心力が大きければ重力が小さくなるのが直感的にわかる。

問4の答え:1

レーマン面:外核と内核の境界。内核は固体。外核は液体。

地震の観測網が整備されていくと、これまでは地震波(P 波、S 波)はまったく届かないと思われていた地震波の影(シャドーゾーン)にも、弱い地震が観測されるようになった。

そこで、デンマークの地震学者レーマンは、核の内部にも不連続面があり、そこを境にして急に地震波の伝わる速さが速くなると考えた。この地表からの深さ5100km に存在する不連続面をレーマン面ということがある。このレーマン面で地震波は、グーテンベルグ面と逆の屈折をして、地震波の影(シャドーゾーン)に出る経路をとるのである(下の緑色の経路)。(http://www.s-yamaga.jp/nanimono/chikyu/chikyunokozo-02.htm より)

よって答えは「速い」と「上」

問5の答え:2

核について:外核は液体でS波は伝わらない。内核は鉄やニッケルの固体。内核は外核より密度が大きい。地球深部には地球が誕生した時の熱が残っている。

問6の答え:3

問題では、半径が地球の中心で0 になっているので注意。内核と外核の境界は6400-5100=1300。外核とマントルは6400-2900=3500.よって3がもっともらしい。

地球の層構造。

問1の答え:3

問題の表1から花崗岩に含まれる鉱物は、石英(800)、カリ長石(850)、斜長石(1150)、黒雲母(900)。図1 より、晶出温度を読み取る。鉱物は冷えながら出てくるので、晶出温度が高いものから順番に出てくる。

問2の答え:1

結晶は、先に出てくるものがちゃんとした形をしている。あとの方が邪魔をされて、形作れない。よって、かんらん石は一番最初に出てくるからちゃんとした形が多い。また体積%が最小(たぶんX)。斑れい岩は、斜長石が半分以上を占めているので、半分以上を占める鉱物があるのはA。

問3の答え:4

多形とは、化学組成が同じで結晶構造(密度)が違う。

問4の答え:3

紅柱石が珪線石になるのはグラフから温度・圧力ともに上昇したとき。

問5の答え:2

軽石の穴はマグマに含まれている水蒸気などのガス成分が抜けた跡。

問6の答え:2

1、3、4はいずれもマグマの粘性が低くさらさらと流れる噴火。

多量の軽石や火山灰を噴出する火山噴火の場合、噴煙が成層圏まで達するような爆発的な噴火で、カルデラを作ることがある。 これはマグマの粘性が高いので爆発的な噴火をする。

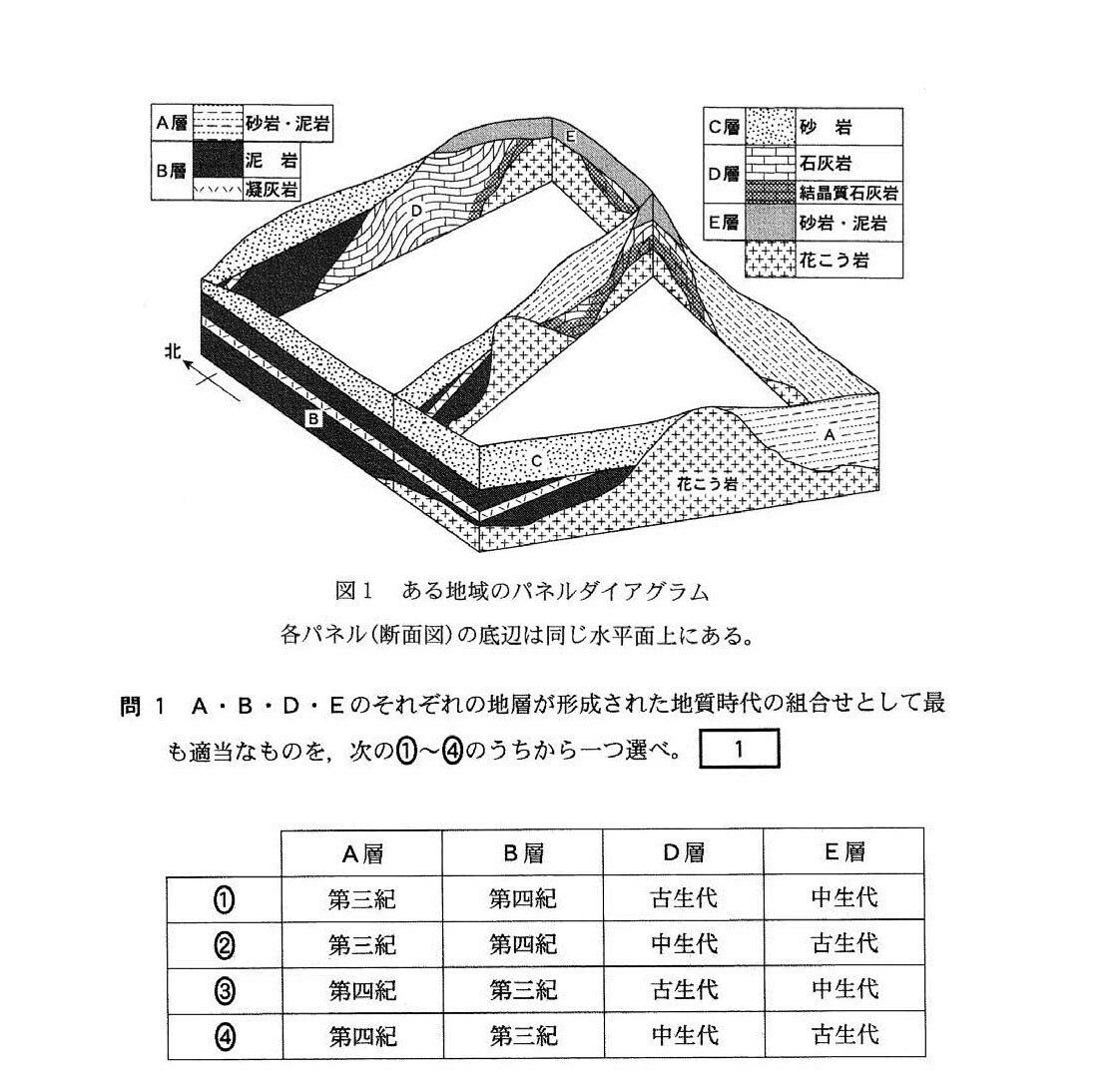

問1の答え:3

1. Aで砂岩と泥岩。マンモス→新生代

2. Bで泥岩。凝灰岩層を挟む。ビカリヤ→第三紀中新世

3. Cで砂岩。放散虫、有孔虫→海で堆積

4. Dは石灰岩。大理石。クサリサンゴ、ウミユリ→古生代

5. Eは砂岩と泥岩。クビナガリュウ→中生代

よって上より答えは3.

※2010年より第三紀は古第三紀と新第三紀に分かれて、第四の下限の年代も2.58Maとなりました。http://geosociety.jp/name/content0057.html

問2の答え:4

B層を見ると西に向かって下がっている。凝灰岩は南北に伸びている。B 層と平行。ゆえにB 層の走向は南北、傾斜は西へ向かって下がっているので西。

問3の答え:4

花崗岩の礫を含むためには、花崗岩より後で堆積する必要がある。石灰岩が熱変成を受けているのは花崗岩が後から貫入したと考える。よってD層は可能性がない。

問4の答え:1

問5の答え:3

ペルム紀末は2-3億年の間。よってR。

問6の答え:2

ペルム紀の出来事:パンゲアという超大陸ができた。ゴンドワナ植物群。海ではフズリナ。

縞状鉄鉱層(BIF)は先カンブリア紀の海底に堆積した酸化鉄を主体とする堆積鉱床である。 よってペルム紀でないのは2.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?