2005年地学B(固体地球分野)

![]()

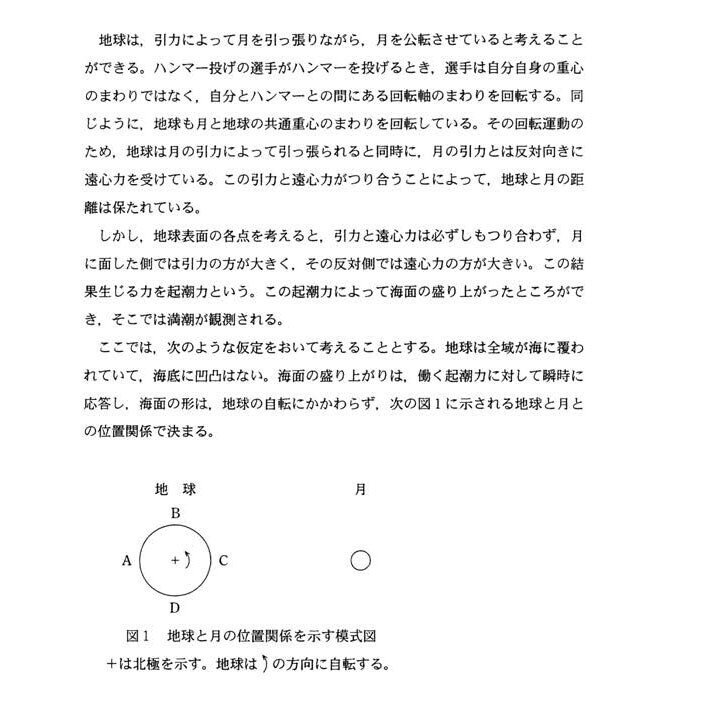

問4で、問題文を見ると月側と反対側で起潮力が働く。よって答えはAとCで5。

問5は適当でないものを選ぶ。潮汐は月と地球の引っ張り合いで位置関係が関係する。ゆえに、西から東へ移動しない。答えは2。

問6で、大潮は新月と満月の時。3は×。よって月に2回は起きる。2は×。さすがに太陽は遠いので太陽による起潮力は月より大きいことはない。よって1も×。日食や月食は満月で起きるので4が○。

問1の扁平率の式は2。(これは覚えておいてほしい)

問2で、ジオイド面はほぼ平均海水面となる。答えは2。

問3で、ジオイド面と直交するの重力。よって答えは4。

問4はホットスポット。これは知っておく。ゆえに4。

問5は、まず古い方が前にいる、ということを理解する。

c→b:北に向かってプレートが進んでいた。1000kmで1000万年だから1年で10cm移動。

b→a:北西に向かってプレートが進んでいた。2000kmで4000万年だから1年で5cm移動。

以上のことから答えは2。

問6で、一般に海底は古い方が深い。こたえは3。

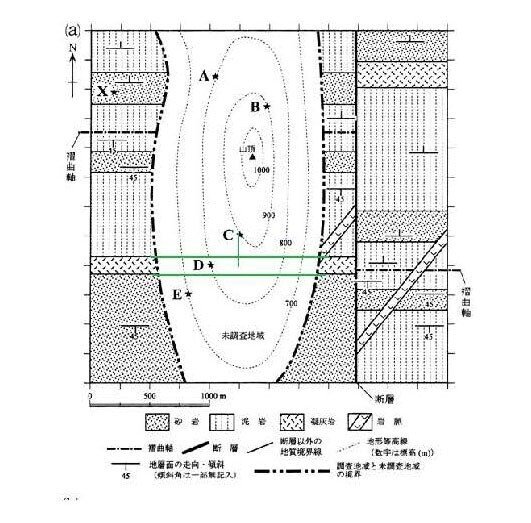

問1でまず、褶曲構造で出っ張ったところが背斜軸、へこんだところが向斜軸と呼ばれる。軸の南側の傾斜が南に45 度であるから、背斜とわかる。同じ厚さの地層が、南の方が幅が狭く出るということは傾きが急であるということ。

http://www.gsj.jp/geology/geomap/fault-fold/index.html)

赤い方が急傾斜なので地層幅が狭く出る。よって答えは4。

問2では、まず、高さが変わらないから横ずれと思う。横ずれ断層には、右横ずれ断層と左横ずれ断層があり、断層面に向かって立ったとき、断層面の向かい側が手前側に対し、右にずれたときは右横ずれ断層、左側にずれたときは左横ずれ断層と呼ぶ。

岩脈と褶曲軸を手掛かりに見ると、青丸の位置に立った人が、断層面を見て、A はB から右側にずれた。よって右横ずれで答えは4。

問3で、このなかで第三紀の化石はカヘイ石の1。ちなみに三葉虫は古生代、アンモナイトは中生代、フズリナは古生代。

2021年では、新生代は2005年当時の第三紀、第四紀、という区分ではなく、古第三紀(65.5Ma~23.0Ma)、新第三紀(23.0Ma~2.58Ma)、第四紀(2.58Ma~)に分かれている。

問4では、断面図(b)を見ると、山と調査地の境界は650m。そこに地質境界がある。南45 度の傾斜だから南側に出るのは標高が低くなければならない。よってD とE は×。北側に行くと100m 標高が上がると地図上で141m 北へ行く。C は250m 標高が上がるから水平距離350m 北へ行く。ただし、褶曲軸の北側に出るのは北側の泥岩より先になる。A とB も×。よってC で3。

問5で、鍵層はいわばタイムマーカーである。よって、火山灰のように短時間に広い範囲に堆積しているのが望ましい。よってここでは1。

問6で、原則、新しいものは邪魔されない。よって一番新しいのは断層。2または5。次に新しいのは2が褶曲で、5は岩脈。岩脈と褶曲では、断層の東側で岩脈は褶曲軸を貫いているから、岩脈が新しい。よって答えは5。

問1で、上部マントルを構成するのはかんらん岩。よって2。

問2で、中央海嶺は上昇してきたマグマが、海底付近の割れ目から噴き出す。よって3。

問3で、同じように沈み込み帯にあるのはフィリピン。よって3。東太平洋海嶺とアイスランドは中央海嶺と同じタイプ。ハワイはホットスポット。

問4で、aとbを見くらべると、bでカリウムの高いところは酸性火成岩。よって1。

問5で、aとcを見くらべると、cでウランの濃度が高いのは、酸性火成岩地域にあたる。マグマの結晶分化作用では、酸性火成岩は後の方にできる。よって2。

問6で、aとdを見くらべると、dが多いのは塩基性火成岩。塩基性火成岩は苦鉄質なので、鉄、マグネシウムが多くて、ケイ素が少ない。ゆえにここではマグネシウムの4。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?