2023大学入試共通テスト地学基礎

今年もよろしくお願いします。

地学基礎を解いてみました。朝日新聞デジタルです。

さて、エラストテネスの方法は、同一子午線上の緯度の異なる場所の距離を測って計算する、ことでした。AさんとBさんの緯度の差は南中高度の差と考えて 57.6-53.1=4.5 これが550 kmだから

4.5:360=550:x

4.5x=360*550=198000

x=44000

計算して求めたものは44000 km

よって答えは4。

これは知識の問題。

海底にある発散境界の代表的な地形は 海嶺

深発自身が起こるのは沈み込み帯の 収束 境界

残りは すれ違い

故に答えは 1

鍵層の条件

タイムマーカーとしての役割を考えると

堆積機関が短い(時間を限定できる)

分布範囲が広い(対比に使える)

よって答えは 1

XとYの間の時間の長さは同じ。Bの砂岩層はAの泥岩層よりも厚い→堆積速度は速い よってaは誤り

Aは礫岩の上が泥岩、Bは礫岩の上が砂岩。これは堆積環境が違うと考えるのが妥当 よってbも誤りで 答えは4

オ:結晶面で囲まれた本来の形 → 自形 (言葉の感じから類推可能)

カ:一番初めに晶出したのは自分の形を保っているもの → b がそれっぽく見える・・・ ゆえに2

これも知識問題か。ケイ長質マグマは粘性が高い。だから溶岩ドームを作る。一方、苦鉄質マグマは粘性が低い。だからさらさら流れて盾状火山になる。。。よってcが間違い。答えは3

天気の問題。

ア:移動する速さは図中に30 km/hとある。×印の緯度で1020 hPaの等圧線の西の端は大体120°あたりと読める。経度差 140-120=20 として 距離は900*(20/10)=1800 1800/30=60

※西の端をどこかと読むのに、解答を参考にする。つまり、30時間は経度差10度、60時間は経度差20度を想定している。どちらが近いか考えると、経度差20度のほうが近いと判断できる。

イ:高気圧は下降流。

よって答えは 4

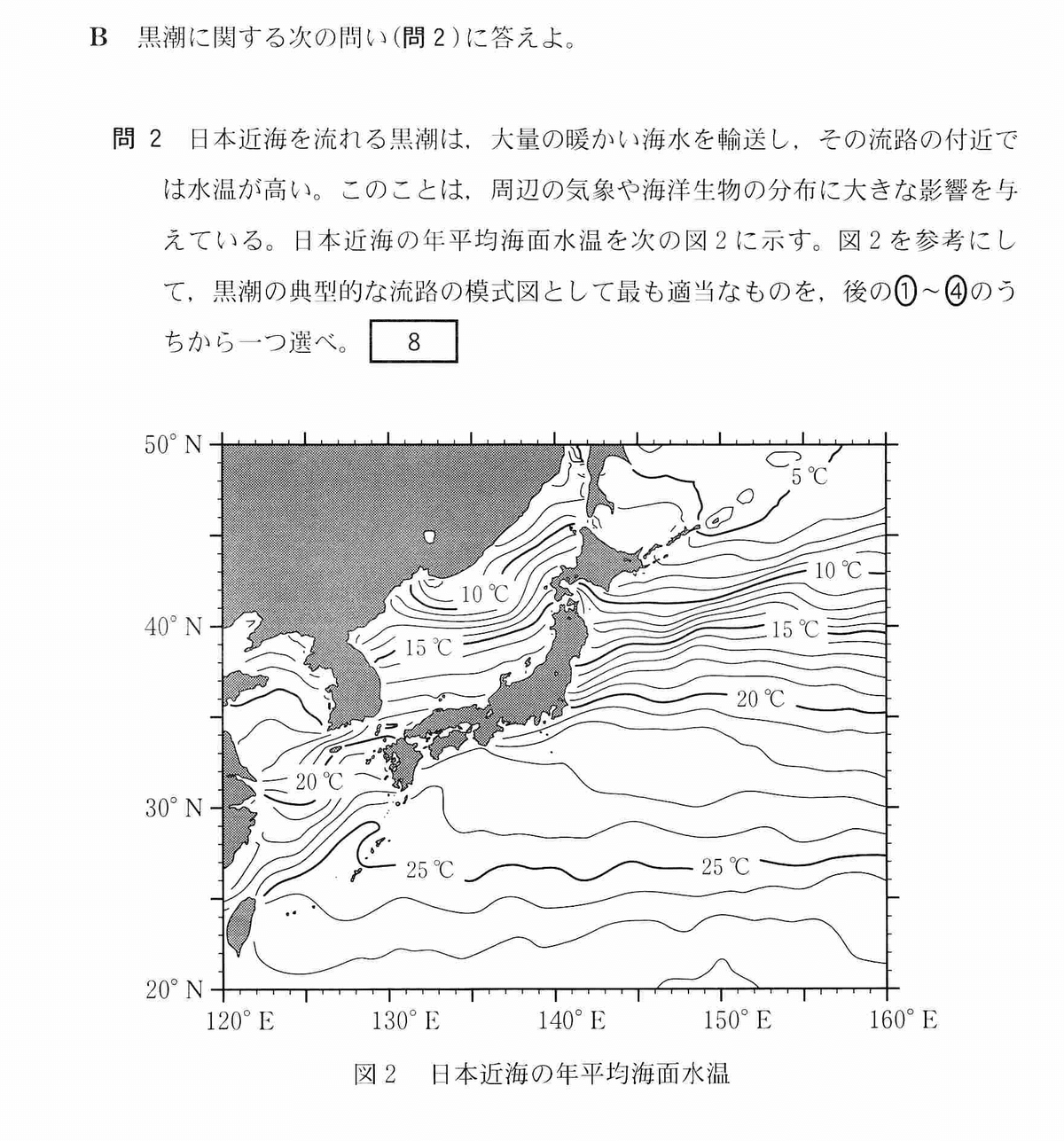

黒潮は北海道へは行かない。

25℃の等温線を見ると沖縄の西側を通っている。

この2つから答えは3

天文の問題。

恒星には重元素が多い種族Ⅰ(若い天体)と重元素が少ない種族Ⅱ(老齢の天体)がある。

散開星団は比較的若い恒星の集まりで星の数がまばら。種族Ⅰ

散開星団は数百個ほどの星がまばらに不規則に集まっている星団で、代表的なものはおうし座のプレアデス。

球状星団は年老いた星がギッシリと集まっている。種族Ⅱ

球状星団は、直径100光年ほどの空間内に、数十万から数百万個の恒星が球状に密集した星団。

球状星団の年齢は、散開星団と同じように、 星団を構成している星の色や明るさの分布を調べることによって求めることができる。

という知識から

アの若いのは 散開星団、イの年老いた星は 球状星団

また、

散光星雲:銀河系内の星と星の間に存在する星間物質が、何らかの理由によって可視光で輝いて見える天体をまとめて散光星雲と呼ぶ。比較的若い。

ウは散光星雲、エは惑星状星雲 とわかる。

よって答えは 1

星雲が淡くぼんやりと見えるのは、問の文から2と判断できる。

太陽の黒点が黒く見える理由は、周りより暗く、温度が低い、ことによる。また、黒点が増えると磁気嵐が強くなる、という知識があれば、磁場も強いと思う。以上のことから、答えは2と判断できる。

カ:銀河系の知識。まずは銀河系の円盤部は10万光年。

キ:天の川と異なる方向だから、銀河系の延長上にはない。よってA。

以上のことから答えは3

・楕円銀河は古い星が多い銀河。

・天の川は地球から銀河円盤方向を見ると多数の恒星が重なって帯のように見える。

・円盤部に若い星が多い。

・銀河系=渦巻きの円盤+ハロー

・円盤成分 (青みがかった色)

ディスク(disk):直径10万光年、厚さ3000光年:周辺部の薄い所。年齢の古いK型やM型は銀河系全域に分布。年齢の若いO型やB型の星は銀河面に集中している。

高速で円盤内を回転する若い星が多い(種族 I の星)

ガスやダストがより平たい構造(光を吸収→暗黒帯)

散開星団(Open Cluster)が多い=生まれたての星々

・楕円体成分 (黄色っぽい)

バルジ(bulge):直径1万5千光年(中心付近の密集):中央部の膨れているところ。中心に近づくにつれて急激に星が増えている。

ハロー(halo):直径15万光年(全体を希薄に包む)

ガスやダストが少ない

低速でふぞろいな運動をする古い星(種族IIの星)

球状星団 (Globular Cluster)がハローに均等に分布=古い星々

火山の恵みについて。適当でないものを選ぶ。石炭は植物が埋没してできたものなので火山の恵みとは言えない。よって答えは2

これは知識の問題。

石灰岩のもとはサンゴやフズリナ。放散虫はチャート。

続成作用は堆積。変成作用は変成岩。

以上のことからアはサンゴやフズリナ、イは続成作用、ウは変成作用となって答えは2

誤っているものを答える。

梅雨前線は寒気と暖気の勢力が拮抗した停滞前線。よって答えは1

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?