2004年地学B(固体地球分野)

問1) 簡単なポンチ絵を描いてみるとすぐわかる。

正磁極は南極から出て北極に入る磁力線。逆磁極は北極から出て南極へ入る。南半球中緯度で磁力線の向きを考えると現在の地球磁場は「北向きで上方向」になる。

逆磁極では、南半球で磁力線は「南向きで下向き」となる。 答えは3。

問2)磁気圏について間違っているものを選ぶ。→2

*太陽の活動が活発になると、磁気嵐が発生する。

*オーロラは太陽風のプラズマが磁気圏の隙間から地球大気に入ってきて空気中の原子や分子とぶつかって発光する。

*磁気圏は太陽風によって太陽の反対側に尾を引いている。

*太陽系の惑星には地球以外にも磁気圏を形成している惑星がある。木星の磁場は広大で、面積は地球磁場の14 倍に相当する。磁力は赤道部分で4.2 ガウス、極部分で10.14 ガウスという太陽黒点を除けば太陽系最大の磁力を持ち、地球磁場の約2 万倍に相当する。磁極は自転軸とややずれており、極性は地球と逆になっている。

問3)地殻熱流量について誤っているのはどれか?→1

熱が高い所・・・活発に活動しているところ。例えばマグマのあるところ。

地球の熱源・・・地球内部の放射線同位体の自然崩壊によって発生する熱もある。

地温勾配が大きい方が熱の流れが大きい。

問4)P波とS波について正しいのは?→2

*P波:最初に来る波(Primary-Wave)を略してP 波。進行方向に平行に振動する。速度は岩盤中で5~7km/秒.

*S波:次に来る波(Secondary-Wave)を略してS 波。進行方向と直角に振動する。固体を伝わる。 速度は岩盤中で3~4km/秒、P 波に続いて到達

*P波の揺れの始まりからS波の揺れの始まりの間の揺れを初期微動といい、S波による大きな揺れを主要動という。初期微動の時間(初期微動継続時間)が長いほど、震源までの距離が遠くなる。

*P 波・S 波を「縦波」・「横波」と呼ぶことがあるが、あくまでも進行方向に対しての縦横であり、P 波で家が上下に揺れる、あるいはS 波で家が左右に揺れるとは限らない。

*地下深くになり媒質の密度が高くなるとP 波速度は速くなる。

問5)空欄5に入れる数値を計算する。 答えは3。

大森公式 L=ktのkを求める。

P 波速度をVp、S 波速度をVs、距離Lで、初期微動継続時間t は、

t=L/Vs-L/Vp

ここでVp=5km/sec、Vs=3km/sec だから、L=7.5tとなる。

問6)観測点から震源まで50km、震央まで40km とすると、震源の深さは何km か? 答えは2。

黄色が観測点で水色が震源。よって、d*d+40*40=50*50 d=30km

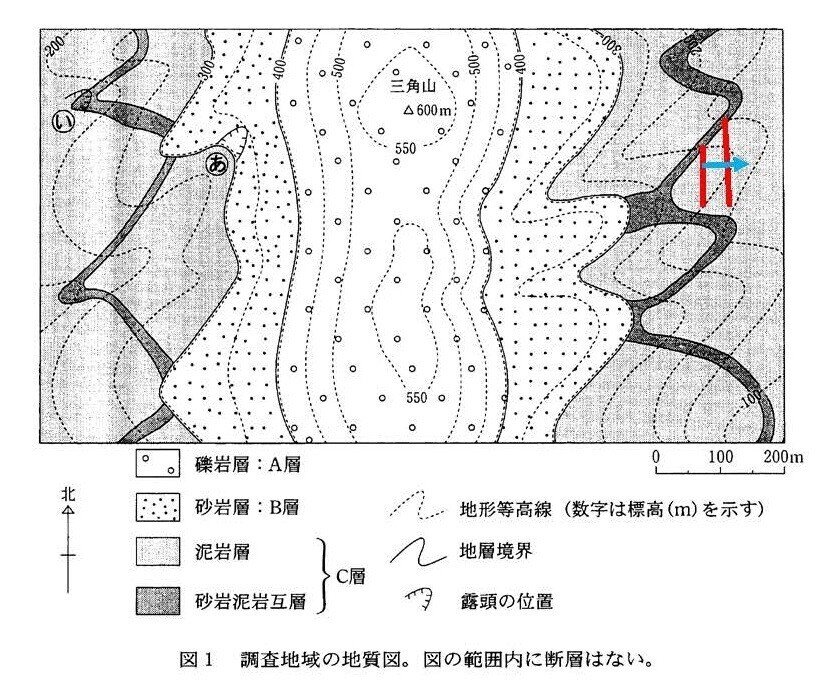

問1) 東側に分布するC 層の、走向、傾斜方向、傾斜角を求める。

地質図から地層の走向を求めるには、露頭の線と各等高線との交点を結んだ(図中の赤線)方向が走向。よってC 層の走向はN-S。 (1)は2。

傾斜の方向は、高度の異なる2 本の走向線(図中赤)をひく。ここでは東西に線が来る。東側にあるのが150m、西側が200m のラインだから、傾斜の方向は東にむかって落ちていることが分かる。よって傾斜は東。(2)は1。

この2 本のラインの標高差が50m で線と線の水平距離が50m くらいなので、傾斜角は45 度。 (3)は3。

問2) 三角山の山頂から何m ボーリングをするとA 層の基底に達するか? →答えは2。

山頂の標高は600m。A 層とB 層の地層境界が400m の等高線にそってみられる。等高線と平行という事は地層が水平である証拠。よって600-400=200 で200m。

問3) C 層・D 層が示す褶曲の種類、およびB 層とC 層の関係は? →答えは4。

まず、D 層から石油と天然ガスが出たということは「背斜構造」

西側でB 層がC 層の砂泥互層を切っている。ということは「不整合」

問4) C 層・D 層が褶曲した時代は? →答えは3

堆積した後で褶曲するはず。D 層からカヘイ石(新生代の古第三紀(6500 万年前から2500万年前)に世界中で栄えたが、この時代の終わりには衰えてしまった)、B 層からデスモスチルス(2800 万年前―1300 万年前)が出ているから、その間の第三紀中に褶曲した。

第三紀といういい方は今はしない。かならず、古第三紀、新第三紀という。(2010 年より。http://www.geosociety.jp/name/content0057.html)

問5)これは斜交層理。堆積時の水流によって形成される。よって答えは1。

*斜交層理(斜交葉理、クロスラミナ):水流や風の速さ、向きが変化する環境で堆積が起こったときにできる、層理面と斜交した細かな縞模様である。当時の水流などの方向が推定できる。

*片理:高い圧力で変成した結晶片岩にみられる構造で、雲母、緑泥岩、滑石のような鱗片状鉱物、角閃石、陽起石のような長柱状鉱物が平行に発達することにより、一方向にはがれやすくなっている。へき開は鉱物にみられ、片理は結晶片岩という変成岩にみられる。

問6)流れの無い水中では1 回のイベントで粗い砂から先にしずむ級化が起きる。泥の層がいくつか見られることにより、何回か土砂の流入があったと考えられる。こういう状況は海底地すべりによる。 →答えは2。

問1で、地球の構成は外側からごく大雑把に言うと

地殻:花崗岩、玄武岩

マントル:かんらん岩

外核:鉄・ニッケルの液体

内核:鉄・ニッケルの固体

よって、答えは1。

*大陸地殻の上部は花崗岩質、下部は斑レイ岩質と考えられている。

*ハワイは玄武岩。

*中央海嶺は玄武岩。

*結晶片岩は広域変成作用により地下深部で剪断応力を受けて再結晶した。

よって、問2の答えは3。

堆積岩は、既存の岩石が風化・侵食されてできた礫・砂・泥、また火山灰や生物遺骸などの粒子(堆積物)が、海底・湖底などの水底または地表に堆積し、続成作用を受けてできた岩石。

分類:

・砕屑岩 - 火山由来以外の成分(砕屑物)が堆積したもの。堆積した場所により、陸成砕屑岩、海成砕屑岩に分ける。礫岩・角礫岩、砂岩、泥岩(シルト岩、粘土岩を含む)、頁岩、粘板岩など

・火山砕屑岩(火砕岩) - 火山灰など火山由来の成分(火山砕屑物)が堆積したもの。火山角礫岩、凝灰角礫岩、火山礫凝灰岩、凝灰岩など

・生物岩(生物的沈殿岩) - 生物由来のもの。石灰岩、苦灰岩(ドロマイト)、チャート、珪藻土、石炭など

・化学的沈殿岩―石灰岩、苦灰岩(ドロマイト)、チャートなど

・蒸発岩 - 水中に溶けていた成分が、水の蒸発によって析出し固まったもの。岩塩、石膏など

チャート(chert)は、堆積岩の一種。主成分は二酸化ケイ素(SiO2、石英)で、この成分を持つ放散虫・海綿動物などの動物の殻や骨片(微化石)が海底に堆積してできた岩石。

よって、問3の答えは3。

問4)玄武岩、安山岩、流紋岩の分類はSiO2 の量で決まる。図だと66%以上が流紋岩質、52%以下が玄武岩質となっている。SiO2 含有量の多いものほど粘り気に富む。この問題でSiO2は、マグマAは49.6%。因ってまずは玄武岩質とわかる。結晶BはFeO とMgOが多い。斜長石ではなくかんらん石と判断する。よって答えは2。

問5) マグマの結晶分化。

マグマの分化マグマの組成の多様性は結晶分化作用で理解できる。マグマ溜りが徐々に冷えていったとする。鉱物の種類によって凝固点が異なるため、凝固点の高い鉱物から順番に晶出してマグマ溜りの底へ沈殿し融け残ったマグマの組成は変化する。かんらん石や輝石がはじめに晶出するため、マグマのSiO2 の割合が高くなる。

マグマの結晶分化作用は、正しく言おうとするととても複雑である。しかし、センター試験レベルで言えば、玄武岩質マグマの温度がだんだん下がるにつれて、塩基性のマグマの結晶分化作用(鉱物の晶出順序)は以下のようになると思ってよい。

温度 K 有色鉱物 無色鉱物

1500 かんらん石 Ca に富む斜長石

↓ 輝石

↓ 角閃石

↓ Na に富む斜長石

↓ 黒雲母

1100 カリ長石・石英

この問題で、MgO がどうかと考えると、重い元素が先に出て行ってしまうから、重量比が大きくなるように残るとは考えない。よって答えは2。

問6)SiO2 が増えるとマグマの粘性が上がる。よって1が誤り。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?