2009年地学1(固体地球分野)

答え:3

ホットスポットにしては数が多い。

中央海嶺で起きる地震は浅い

深い地震は沈み込み帯で起きる

以上3 つより 3の浅い地震の分布が正しい。

以下の図を参照

ホットスポットの分布(http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/world_map.html)

答え:3

A:ヨーロッパアルプス→造山帯だから○

B:ヒマラヤ→インドとユーラシアの衝突によって形成された○

C:ロッキー山脈→新しいプレートが生成されているところではない×

D:カナダ→安定地塊だから○

答え:2

地殻とマントルの境界はモホロビチッチの不連続面。氷山が海に浮かんでいるときに大きな氷山は海の中の部分が大きいことを思い浮かべれば、高い山の下のモホ面が深いことが分かる。

答えは2

アイソスタシーが成り立つとは密度の小さい地殻が、密度の大きいマントルの浮力で支えられている状態。

問題では、マントルの密度が3.3g/cm3、地殻の密度が2.7g/cm3、氷床の密度が0.93g/cm3である。地殻の厚さが40km、氷床の厚さが3.3km であるとき、氷がすべて溶け、再びアイソスタシーがなりたつとき、地殻の隆起量はHkm となる、というのだから、要はつり合いである。図のとおりに当てはめて

3.3×H+2.7×40=0.93×3.3+2.7×40 これを解けば、H=0.93km

答え: 2

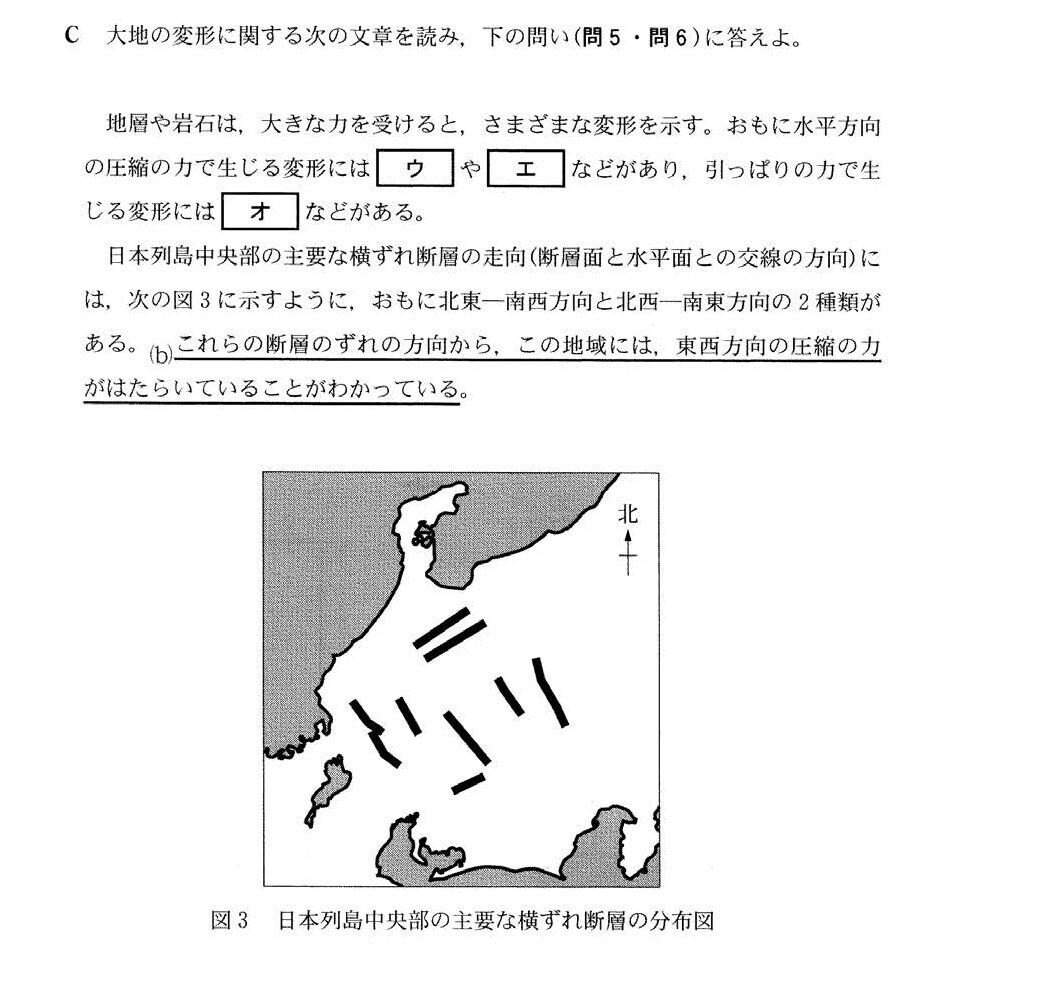

水平方向の圧縮力で生じる変形は褶曲や逆断層があり、引っ張りの力で生じる変形には正断層などがある。侵食は水の力などで削られる変形。正断層は引っ張られて落ちる、逆断層は押されて乗りあがる、と覚えておく。

ちなみに、この正逆というのは重力の方向に移動する(すなわち下に落ちる)のが正、重力とは逆に移動する(すなわち上に上がる)から逆、なのだそうである。

答え:4

東西方向に圧縮の力がかかっているときは東西方向は中心へ、南北方向は上下へ移動するはずなので図のようなずれ方になる

答え: 3

変成岩のでき方は接触変成岩(砂岩、泥岩→ホルンフェルス、石灰岩→大理石など)と広域変成岩(結晶片岩、片麻岩など)に大別できる。接触変成作用はマグマの貫入などによって高温になる。広域変成作用は地殻変動によって高温、高圧になる。

ここで接触変成は大理石だから3または6.玄武岩は変成岩ではないから3が正しい。

答え6.

変成作用と温度圧力条件のグラフを見る。ヒスイ輝石のできるラインは高圧域。ということは、広域変成岩と思う。それからヒスイ輝石のできる温度・圧力条件に合うものを探すと、らん晶石がふさわしい。

答え: 6

色指数(火成岩)とは、火成岩の中の有色鉱物の占める体積パーセントを言う。

問題では有色鉱物は黒雲母、輝石、かんらん石である。深成岩Aの色指数は全体の中に黒雲母の占める割合なので、(25/500)*100=5。深成岩Bの色指数は全体の中の輝石とかんらん石の占める割合だから{(150+75)/500}*100=45。この色指数から判断すると5 は花崗岩、45 は斑レイ岩となる。かんらん岩はおよそ70 以上となる。

答え: 2

色指数が小さい→酸性岩の斜長石はNaに富む。色指数が大きい→塩基性になるにつれてCaに富む。マグマの結晶分化作用は、正しく言おうとするととても複雑である。しかし、センター試験レベルで言えば、玄武岩質マグマの温度がだんだん下がるにつれて、塩基性のマグマの結晶分化作用(鉱物の晶出順序)は以下のようになると思ってよい。

温度K 有色鉱物 無色鉱物

1500 かんらん石 Ca に富む斜長石

↓ 輝石

↓ 角閃石

↓ Na に富む斜長石

↓ 黒雲母

1100 カリ長石・石英

よって、A のほうがNa に富む斜長石が出るから温度も低い。

マグマは地下深所でゆっくり冷えて固まると深成岩になり,地表に噴出ある

いは地表近くに貫入して急冷されると火山岩になる。これらの火成岩は,含まれているSi02(二酸化ケイ素)屈の多いものから順に,酸性岩(SiOi:I;は約70%)・中性岩(Si02蘊は約60%)・塩基性岩(Si02量は約50%)に区分されて

いる。

答え: 3

火山岩はマグマが地表に噴出、または地表近くで急冷されてできる。だから、

1. 細かい結晶やガラス質(非結晶質)の物質からなる石基の中に大粒の結晶(斑晶)が見られる。これを斑状組織という。

2. マグマだまりの中で既に晶出していた鉱物を含むことがある。

3. 大規模な貫入岩体を底盤(バソリス)といい、これは花崗岩に見られることがある。

以上のことより適当でないのは3.

答え: 4

中性の火山岩(安山岩など)は島弧や大陸縁に特徴的な岩石である。これはプレートの沈み込みによる地下への水の持込でマグマが発生することによる。よって楯状火山は作らない。塩基性の深成岩の方が有色鉱物は多い。酸性の深成岩の方がカリ長石は多い。ゆえに4.

答え: 2

ここで古い順に並べ替えると、

1. クックソニア・プシロフィトン→デボン紀

2. リンボク・フウインボク→石炭紀

3. カヘイ石(ヌンムリテス)→古第三紀

4. デスモスチルス→中新世中期から後期、ビカリヤ→中新世

5. マンモス、オオツノジカ→第四紀

河岸段丘は上の段丘の方が古い。D 層はカヘイ石の出たB 層より新しいから答えは2.

答え:1

級化層理とは、1枚の地層の中で下部から上部へ順次粒径が変化していくこと。通常は下が粗く上が細かい。 よってそういう図は1.

答え:4

整合とは、時間的にも連続する必要がある。平行不整合もある。よって4は適当でない。

答え: 3

河岸段丘のできかた。古い地層が上。C を削り込んでD が堆積した。よって3が適当。

答え: 3

マグマの結晶分化作用を思い出すと、かんらん石は輝石より先に晶出する。堆積構造とは違って、先に晶出したものは邪魔をされない、と思い出せればよい。

温度K 有色鉱物 無色鉱物

1500 かんらん石 Ca に富む斜長石

↓ 輝石

↓ 角閃石

↓ Na に富む斜長石

↓ 黒雲母

1100 カリ長石・石英

答え:1

深成岩が2億5000万年前、岩脈が6500万年前。Dを見ると石灰岩は深成岩より古い。よって2億5000万年前より古いのは石炭紀(古生代)。

大体の目安として、新生代/中生代が約6500万年前、中生代/古生代が約2.5 億年前、古生代/先カンブリア代が5.4 億年前、くらいは覚えておいてもいいかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?