2023年大学入試共通テスト地学

調子に乗って、地学も解いてみます。

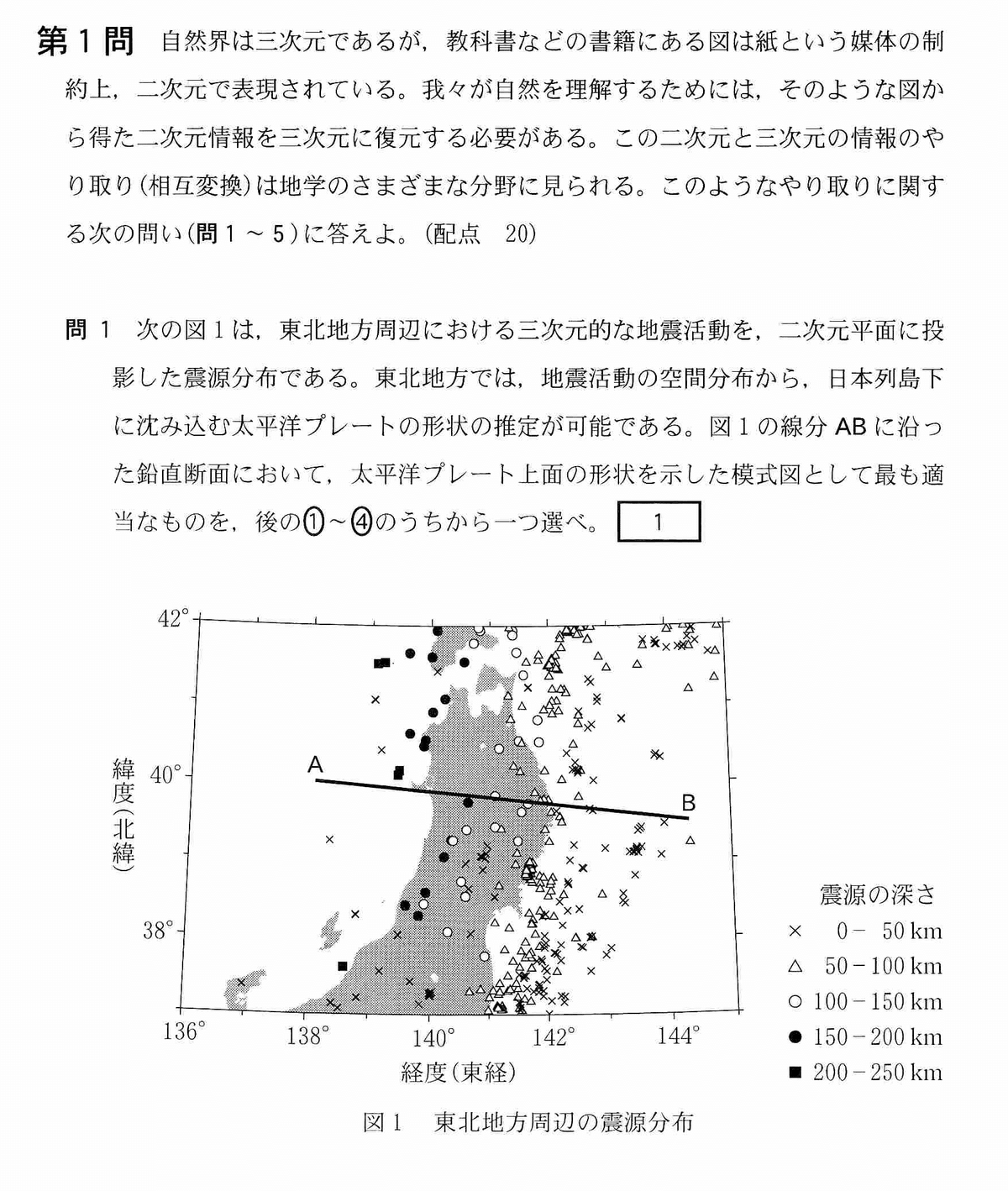

太平洋プレートの形状です。

震源分布をみて、プレート上面付近で地震が起きているものと考えれば、AとBの中間あたりで深さ150 ~ 200 ㎞の地震が起きている。よって答えは3

スケッチBのように見えるのは、外形イであろう。このような鉱物はかんらん石か、角閃石か、ということで、角閃石と判断する。答えは4

ちなみに、かんらん石はア。

地層の傾きを見る方法は下のようにする。これをまねすると地層Xは南に向かって下がっていることがわかる。

河川の勾配は等高線の間隔で見る。青が河川、緑が地層Xとなり、緑のほうが短い。すなわち同じ高さを下がるのに緑のほうが水平距離が短いということは勾配が急とわかる。答えは3

まず、低気圧は上昇気流が生まれる。そのためには下のほうが気温が高くなっている。また寒冷前線は暖気の下に寒気が潜り込んで暖気を押し上げているから、前線面の後ろのほうが温度が低いはず。また、温暖前線は寒気の上に暖気が乗り上げている。よって答えは2。

見かけの等級をm、距離をd(パーセク)とするとき絶対等級Mは

M=m+5-5log10d

よって、アルタニクは5log10d=m+5-M=2+5-(-4.8)=11.8

同様にベデルギウスは5log10d=m+5-M=0.5+5-(-5.5)=11

リゲルはベデルギウスは5log10d=m+5-M=0+5-(-7)=12

よってdが小さい順にベデルギウス、アルタニク、リゲルで答えは2

まず、グラフから見てbは間違い。地殻は大陸地殻と海洋地殻があるのでaは正しいと思う。答えは2

震源の距離はP波到達からS波到達までの時間に比例する。PS時間が短いほうが近い。

よってここではP波到達時を0としているからS波到達が早い順にB、C、A。答えは4

正断層型地震は両側から引っ張られて起きる。逆断層地震は両側を押されて起きる。海嶺は海底が開くのだから、引っ張られる。よって正断層型。

Bは地面が左へ動いていくから左横ずれ断層。答えは2

火山フロントと海溝の位置関係はこんな感じ。よって答えは1

※火山フロント

日本のような火山列島では、太平洋側にある海溝から約100km 以上離れた場所から火山が分布する。

火山の分布は太平洋側ほど密で遠ざかるほどまばらになる。

このような分布を日本列島の規模で見ると、天気図の前線とよく似ているので太平洋側の分布限界(線状)を火山前線(フロント)と呼んでいる。

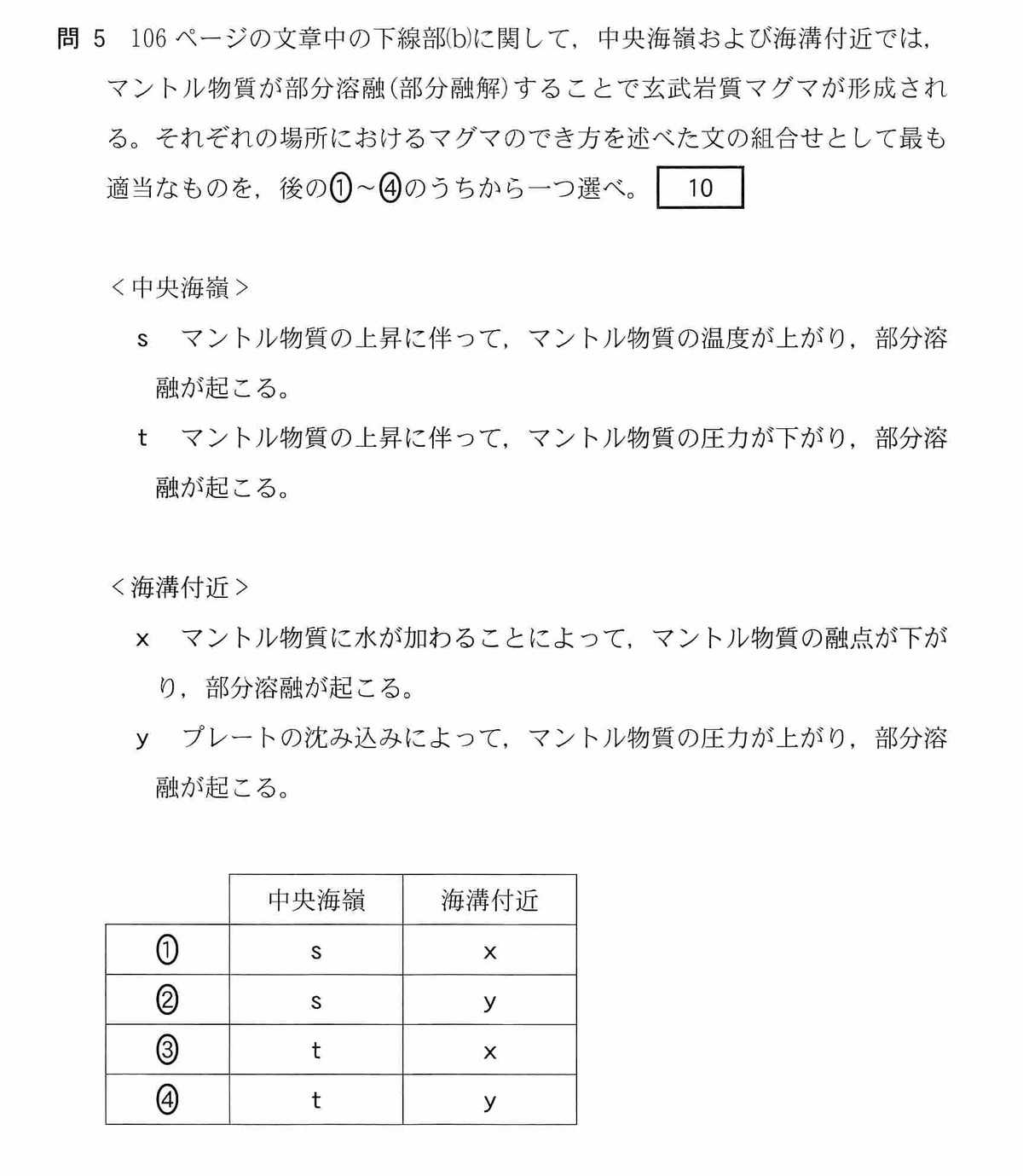

中央海嶺:マントル物質の上昇に伴い、マントル物質は温度が下がり圧力も下がる。よってt

海溝付近:マントル物質にプレートの沈み込みによって引きずり込まれた水によってマントル物質の融点が下がり部分溶融が起きる。よってx

ゆえに答えは3

火成岩に普通に含まれる鉱物は以下

そうすると答えはかんらん石で1

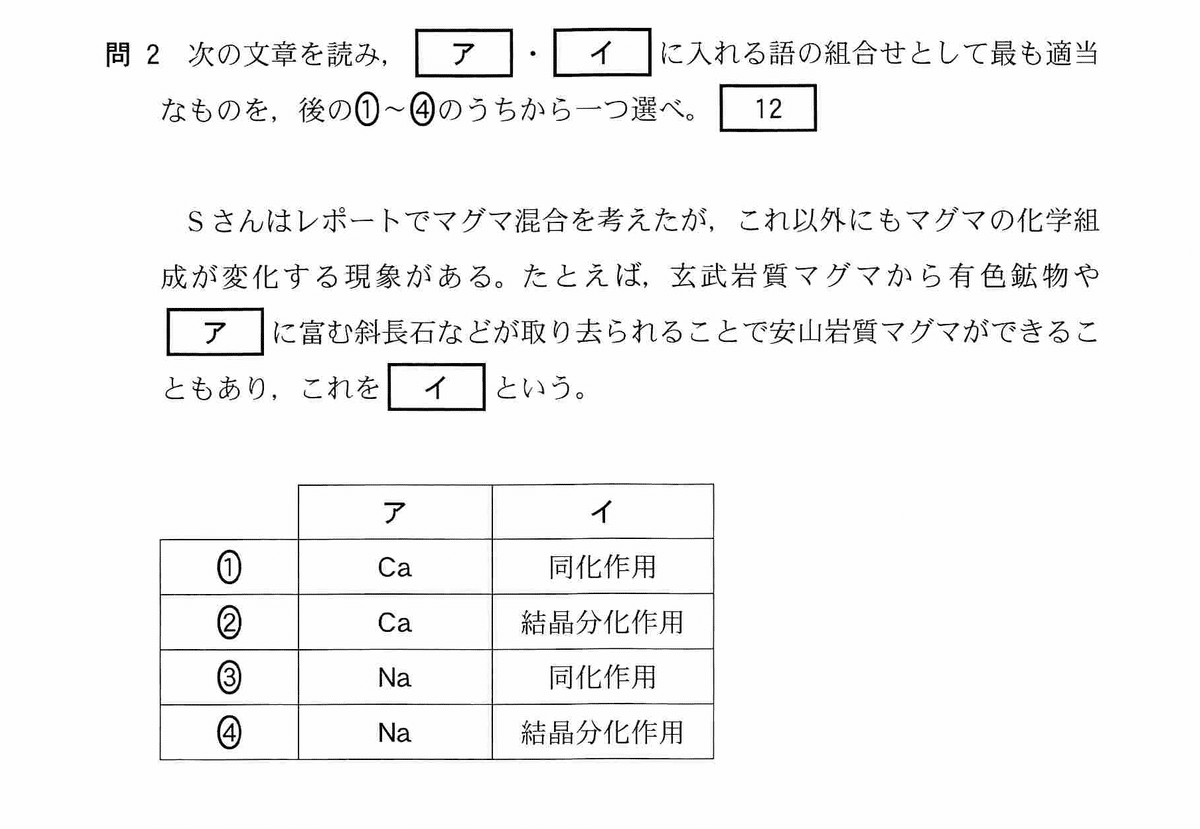

上の表を見て玄武岩質マグマの斜長石はCaが多い。鉱物が取り去られることでマグマの性質が変わっていくのは結晶分化作用。答えは2

デスモスチルスの化石が出るのは新生代

ビカリアも新生代

イノセラムスは中生代

くらいの知識を持って考えるとCよりは新しい(上にある)地層から出るはず。よってAかBだから答えは1

向斜と背斜

図の感じから背斜

断層については例えばD層を見ると右側の部分(上盤)がずり上がったと考えられるから逆断層。よって答えは4

ホモ・サピエンスの出現は約20万年前と考えられていますから12月下旬の4

このカレンダーは700万年前以降のもの。よって該当するのは1。

これは知識の問題。この範囲は成層圏という。答えは2

文章を見ると-78℃より下がると雲ができてその表面でオゾン層が破壊される、とある。期間2は期間1よりも気温が低い時期がある。この気温だとオゾン層が破壊される。よって3。

地衡流:最も使う関係式

水平圧力傾度力とコリオリ力がバランス

圧力(水位)が高い方を右に見て流れる

(北半球の場合)

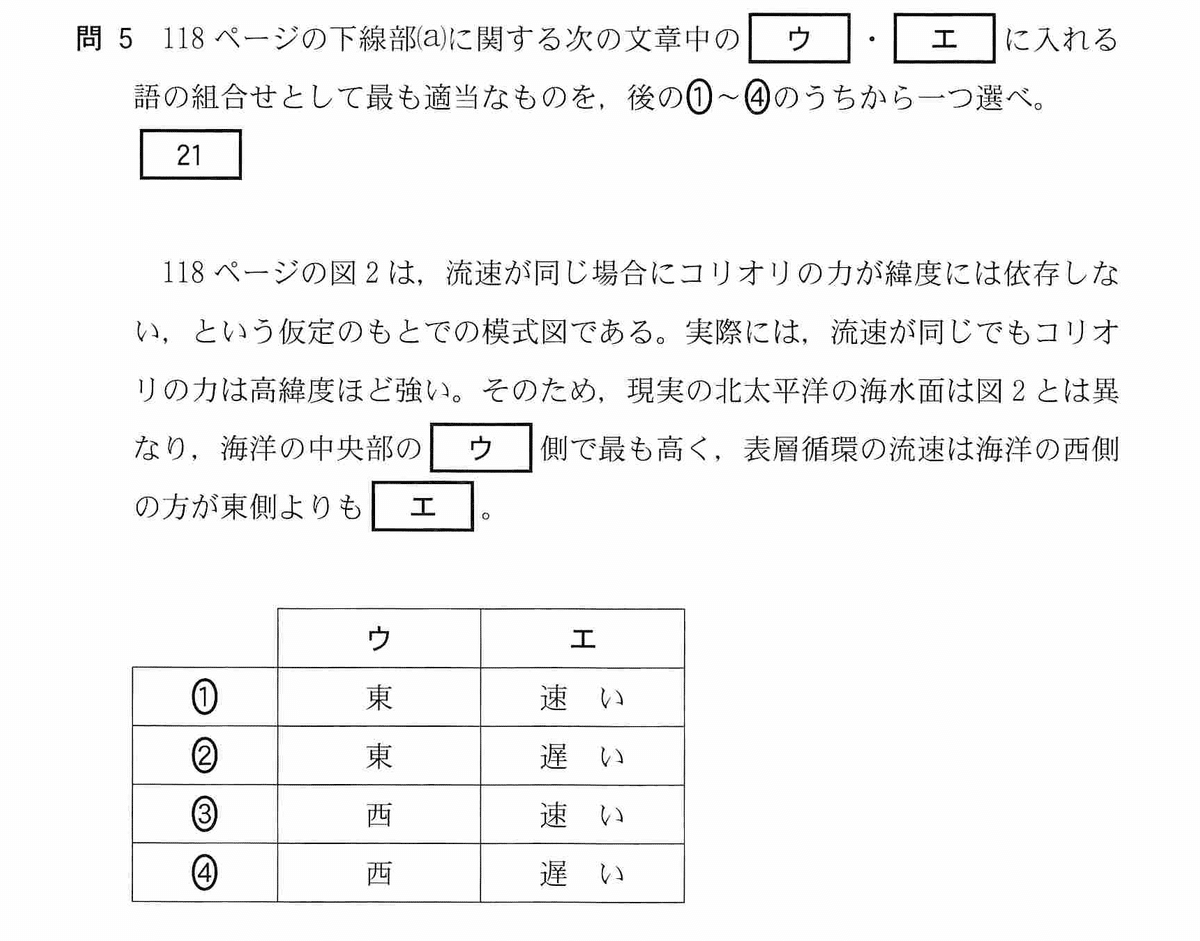

という知識があって、答えは4。

さらに詳しく見ると

地衡流:海洋学で一番使う関係式

・表層の流れ(海流)は、海面の凹凸がわかれば、ほぼ正確に知れる。

・海流は、海面の高い所から低い所へ向かって流れるわけではない(直感的イメージと異なる)。

・表層の流れ(海流)は、北半球では、海面が高い方を右に見るようにして流れる。

・その際の力のバランスは水平圧力勾配力とコリオリ力

・このようなバランスの流れを地衡流(Geostrophic Current)と呼ぶ。

・世界の海流のほとんどは地衡流として近似できる。

・深層の流れが十分弱いとすると、全層の密度(水温と塩分で決まる)がわかると、海面の高度や各層の圧力がわかり、地衡流計算から海流分布がわかる。

アイソスタシーが成立している→力が釣り合っている

ことから考えると、海面が膨らんでいる下は凹んでいないと釣り合わない。

答えは2と予想する。

まず、上の図を見ると西側の海水面が高いことがわかる。(理由は私ではうまく説明できない。すみません。)

また、北半球の亜熱帯循環を例にすると、西岸付近に幅の狭い強い北向きの流れ (西岸境界流と呼ばれ、北太平洋では黒潮、北大西洋では湾流にあたる)があり、その東側はゆっくりとした南向きの流れがある領域となっている。つまり、西側が速い。

よって答えは3

会合周期:外惑星の場合、衝から衝になるまでの期間を言う。

今、火星の公転周期をM日、木星の公転周期をJ日、とすると、 それぞれが1日に公転する角度は火星が360°/M、木星が360°/J、となる。

火星と木星の会合周期をS日とするとM<Jであるので、火星は木星から1日に(360°/M―360°/J)だけ離れていく。

これがS日後には360度になることから

(360/M - 360/J)*S=360

1/S=1/M-1/J

グラフから公転周期を読み取ってM=1.8、J=11.8だから

S=2.124

よって約2.2年

ゆえに答えは3

最大離角は、火星から見た地球の角度のぎりぎりのところ。

地球の軌道半径を1としたとき火星の軌道半径は1.5

よってsinθ=1/1.5=0.6666

表1から一番近いのは40° 答えは2

地球と火星を比べて、太陽との距離は火星のほうが長い。よって、年周視差も大きくなる。(角度Pが大きくなる)

公転速度VはV=2πa/Tとあるから図1より

地球はa=1、T=1

火星はa=1.5、T=1.8

よって地球が2πで火星は2π*0.8 よって遅い

だいたい移動速度vと光速cの比と思えば、火星のほうが遅いのだから年周光行差は小さくなる。

答えは1

年周光行差

光行差の大きさは sin (θ-θ')=v/c sinθ' であらわすことができます。

年周光行差の場合はv/c~20.5″程度、日周光行差の場合はv/c~0.3″程度の大きさです。

天体の位置と運動の向きの関係により、変化量は異なります。

これは知識問題。

フレア。

よって答えは1

赤道面に対する黄道面の傾きは地軸の傾きによる。

答えは3

散開星団は新しい星が多く球状星団は古い星が多いことを考えると、HR図でスペクトル型がKやMで絶対等級が明るいのは巨星。ゆえに4

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?