2001年地学B(固体地球分野)

問1で、地中深くなるほど温度が上昇するのは地中に熱源があるから。熱に関係しなさそうなのが3と5。地球の外部に原因があるのが1と2。よって残りは4。

問2で、まず地球の層構造を見る。

マントルと核の境界は2900km あたり。外核が流体だから、固体のマントルから流体の外核に入るとP 波速度は急激に遅くなる。よって答えは2。

問3で、S 波は横波(進行方向に振動方向が直角)なので流体は通らない。P 波は縦波(進行方向と振動方向が同じ。音波がそう)なので流体も通る。外核は流体で内核は固体。ゆえに答えは3。

問4はマントルの構成物質。まずはマントルは岩石なのでSi とO はあるはず。マントルはカンラン石でできているのでMg とFe が多い。よって、答えは1とあたりが付く。

問5で、方位磁石を持ったときN 極が北を向く。ということは、N とS は引き合うのだから 地球と言う磁石を考えると北にS 極が無くてはならない。

IGRF13を基に計算すると地磁気北極は2020年には北緯80.7度、西経72.7度である(http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/poles/polesexp-j.html#Table1)。ちなみに2000年は北緯79.6度、西経71.6度である。棒磁石は自転軸とは約11 度傾いている。よって答えは2。

11 度か30 度か迷った時、現在磁石のN 極の指す方向を北として不都合はないのだから30 度ではなさそうと判断できる。

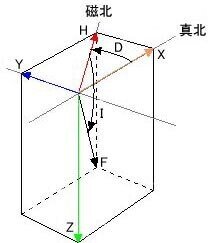

問6で、下図で地磁気はベクトルFである。真北からのずれはD。これは偏角。よって答えは1。水平面からの角度Iは伏角。全磁力はベクトルFの大きさ。水平分力はHである。

問1で、まず、A 地点から、走向がN45W の線を引く(下図の赤いライン)と、赤いラインは同じ標高のC に出る。だから答えは2。

問2で、傾斜が50SW ということなので、上図のA を通る赤い走行線からSWの方向にある のはB。よって答えは1。

問3で、砂岩層の走向を測る。走向とは地層面と水平面との交線の方位だから、走向をはかるには、クリノメーターを水平に保って地層面にふれさせる。方位は走向線が北から何度東あるいは西に偏っているかで表す。よって水面と地層が交わるdが良い。よって答えは4。

問4で、砂の粒度が流れに沿って連続的に変化するのは級化層理。単層内では、粒度の細かいほうが上位(新しい)。だから、下流側が細かいのだから、こちらが上位の地層。よって答えは1。

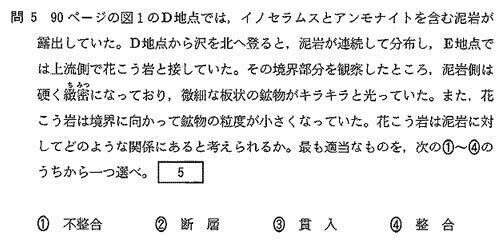

問5で、花崗岩と泥岩の接触部は、「泥岩側は硬く緻密になっており、微細な板状の鉱物がキラキラと光っていた。」とあるので、熱接触変成作用を受けていると考えられる。よって、花崗岩が泥岩層に貫入したと考える。答えは3。

問6で、おおざっぱでも化石の年代の知識は必要。問5にあるようにD はイノセラムスとアンモナイトが出た。この化石は中生代のもの。F の礫岩はデスモスチルスが出た。これは新生代。選択肢を見ると、Dが中生代でFが新生代 なものは3と4。花崗岩Eが泥岩Dより新しければ3、古ければ4を選ぶことになる。問5より泥岩に花崗岩が貫入していることから、E はD より新しい。よって、答えは3。

問1は結晶分化作用のことを聞いている。センター試験レベルで必要な理解は、玄武岩質マグマの温度がだんだん下がるにつれて、塩基性のマグマの結晶分化作用(鉱物の晶出順序)は以下のようになると思ってよい。

結晶分化作用が進むとSiO2重量比は高くなりMgO重量比は低くなる。よって、SiO2の割合が高くなることからマグマの粘性が上がる。

マグマから晶出する斜長石のCa/Na比は結晶分化作用が進むと減少する。

選択肢から誤っているものをさがすと、粘性は分離の効果とは関係が無いから、答えは3。

問2は、マグマが周囲の堆積岩を加熱し変化させるのだから、熱にかかわる変成。よって答えは接触変成作用の1。

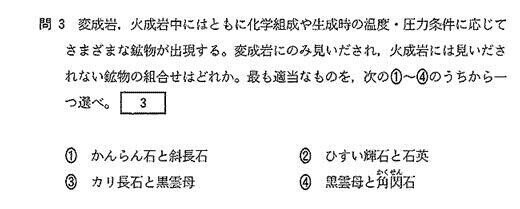

問3では、変成岩に見いだされ、火成岩に見られない組み合わせを選ぶ。変成岩に出そうなものは高圧でできる鉱物。ここではひすい輝石がそれ。よって2。(と、当たりをつけられる)

問4では結晶分化作用を思い出す。問1を見ると「かんらん石、長石が先。黒雲母、石英は後。」また、だんだんSiO2の割合が上がってマグマの粘性が高くなることを知っていると、選択肢は2とわかる。

問5ではSiO2の多い順、白(珪長質マグマ)から黒(苦鉄質マグマ)という並びは覚えるしかない。

深成岩:花こう岩→閃緑岩→斑レイ岩

火山岩:流紋岩→安山岩→玄武岩

よって答えは4。

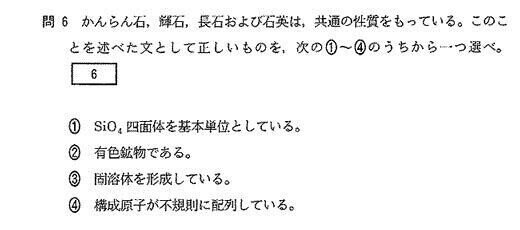

問6で答えは文句なく1。主要な造岩鉱物は、ケイ酸塩(SiO4)鉱物。石英は有色鉱物では無いので2は×。固溶体でもないので3も×。不規則な配列では形が決まらないから4 も×。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?