2010地学1(固体地球分野)

答え:1(火星、マントル)

地球型惑星は太陽の近くから水星、金星、地球、火星。このうち水が流れた跡や火山が認められるのは火星。

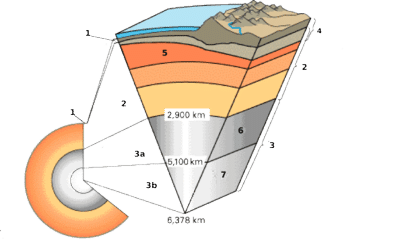

地球内部構造は、地震波による研究から表面から地殻(1)・マントル(2)・コア(3a/3b)に分けられる。

地球型惑星:水星、金星、地球、火星は、半径質量ともに小さく、平均密度が4-5g/cm3で薄い大気層を伴う。

木星型惑星:木星、土星、天王星、海王星は、半径質量ともに大きく、平均密度が0.7-1.7g/cm3 で厚い大気層を伴う。

答え:5(P 波はc、S 波はa)

S波は横波だから液体である外核は通らない。よってa

P波は核を通る。ただし、外核を通過すると変換される。よってc

答え:4(海溝、逆断層)

プレートが沈み込むのは海溝。生まれるのは海嶺。よって沈み込んでいるから海溝

プレートが相手にずり上がるのだから逆断層。(押し合い)

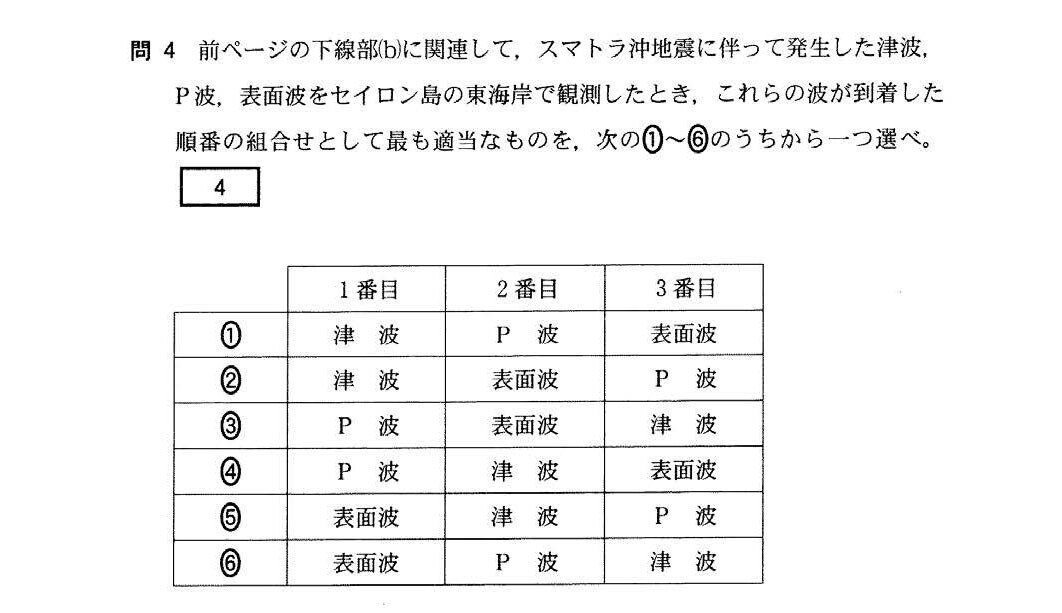

答え:3(P 波、表面波、津波)

「表面波はS波よりも遅れて観測され、地球表面を約3 時間かけて1周した。津波は震源域から約1000km 離れたセイロン島の東海岸に、地震発生後約2 時間で到着した。」まず、P波はS波より速い。ここでS波は表面波より早く観測されている。表面波は3 時間で地球を1 周したから、2 時間で1000km 進んだ津波より速い。・・・

と考える。

問5:2

方位磁針のN極が北を向くということは、磁石はSとNが引き合うことより、地球の内部の磁石は北側にS極がある。棒磁石の磁力線はNから出てSへ入る。以上2つのことより2が正解。

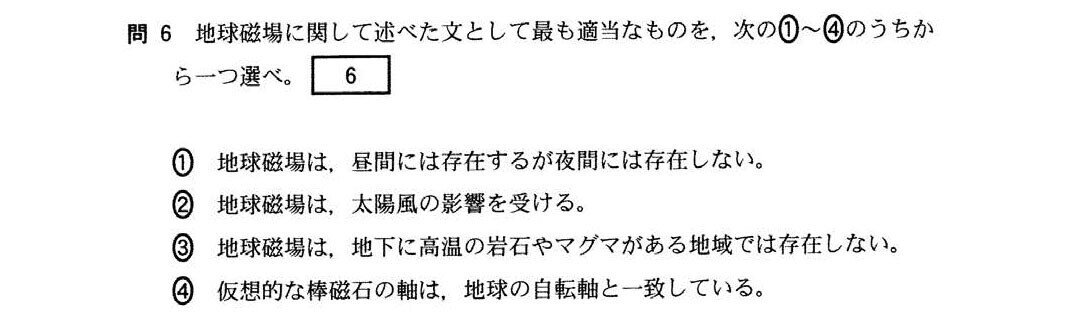

答え:2

地球の磁場は昼夜、季節を問わず存在する。地磁気の極と地理上の極は一致しない。磁場に強弱はあってもどこでも存在する。磁場は太陽風の影響を受ける。正解は2.

地球磁場は太陽風から地球を守っている。。。

答え:3

変成岩のでき方は接触変成岩(砂岩、泥岩→ホルンフェルス、石灰岩→大理石など)と広域変成岩(結晶片岩、片麻岩など)に大別できる。接触変成作用はマグマの貫入などによって高温になる。広域変成作用は地殻変動によって高温、高圧になる。

よってここでは、アは接触変成。イは紅柱石と多形なのは珪線石とらん晶石。このうち圧力が高いのがらん晶石。ゆえに接触変成はあまり高圧にはならないから答えは珪線石。

答え:2

多形とは化学組成が同じで結晶構造が違うものを言う。

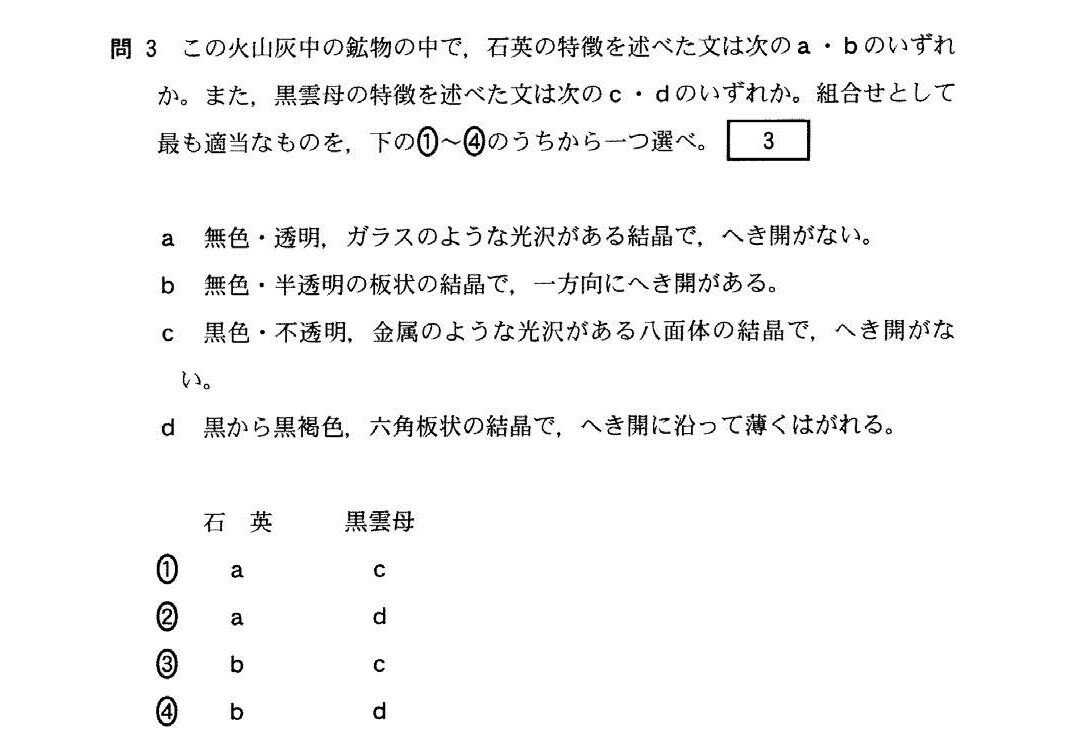

答え:2

石英→透明。光沢。

黒雲母→黒っぽい。へき開。

答え:3

火山ガラスのほかに長石・石英・黒雲母・かくせん石がある。

玄武岩質マグマの結晶分化作用;かんらん石→輝石→かくせん石→黒雲母。温度K 有色鉱物 無色鉱物

1500 かんらん石 Ca に富む斜長石

↓ 輝石

↓ 角閃石

↓ Na に富む斜長石

↓ 黒雲母

1100 カリ長石・石英

よって

黒雲母があるから結晶分化作用はすすんでいる。

火山ガラスがあるから、地上に出てからのもの。

長石、石英、黒雲母、角閃石が含まれるマグマは酸性岩になる。長石、石英が多いから白っぽく、元のマグマは粘っこいはず。

であることから流紋岩質。

答え:4

花崗岩の特徴→深成岩だからゆっくり冷える・白っぽい→等粒状組織

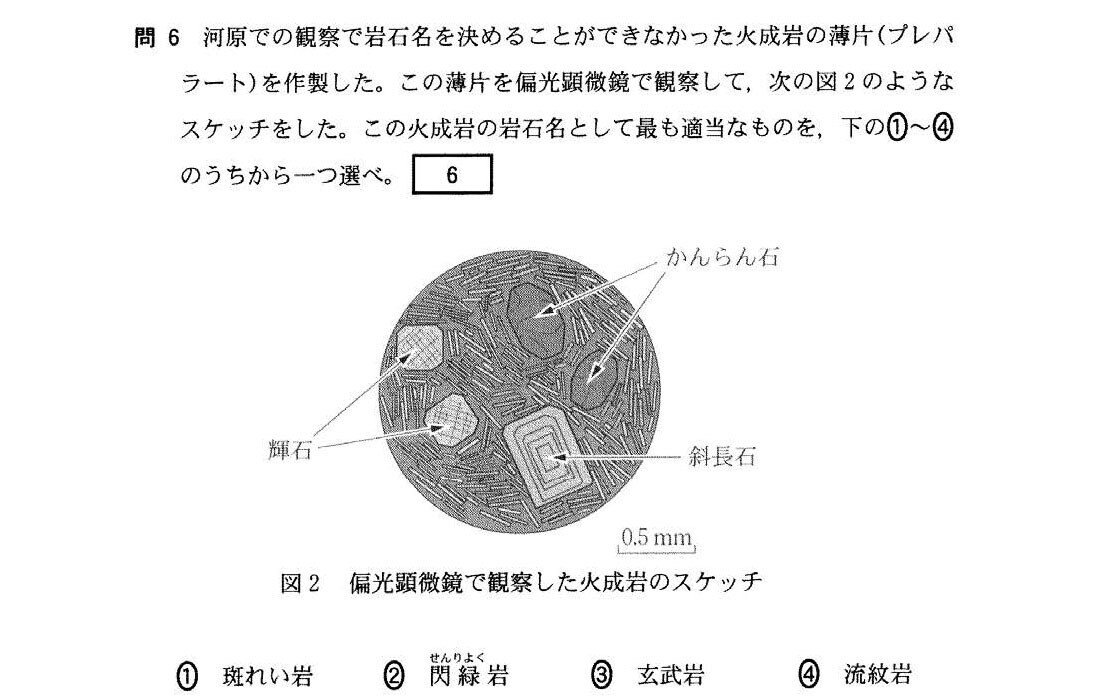

答え:3(玄武岩)

斑状構造が見られるから、火山岩。よって選択肢の中では玄武岩か流紋岩になる。かんらん石、輝石があるから玄武岩。上のBの問4解答にある図を参照のこと。

![]()

答え:3(生存期間が短く、地理的分布が広い)

示準化石はタイムマーカー。良いタイムマーカーの条件を考えれば、生存期間が短く、地理的分布が広い、産出個体数が多い、同定しやすい、は条件。

答え:4

Y層に出る化石→a,d,e,f、Z層に出る化石→a,e,g,h

C 層に出る化石→a,c,d,e、D 層に出る化石→a,d,e,f よりY層に対比されるのはD層

E層に出る化石→a,e,f,g、F層に出る化石→a,e,g,h よりZ層に対比されるのはF層

答え:3

不整合の原因は侵食

答え:1

紡錘虫は古生代、貨幣石は新生代古第三紀という記憶があれば、X層は古生代なのでペルム紀(ジュラ紀は中生代)、Z層は古第三紀の組み合わせ。

※現在は第三紀という区分ではなく、古第三紀と新第三紀に分かれる。

答え:2

新しいものが古いものを切るというルールに従えば

1. 一番新しいのは断層 2または6

2. 断層は岩脈を切り、岩脈は褶曲構造を貫いている

よって、褶曲→岩脈→断層

答え:3

問題文を見ると

1. チャートは放散虫の殻が堆積したもの

2. 石灰岩はサンゴや貝殻の破片

3. 泥岩は 1/16mm より小さい

4. 石英はマグマが冷えたもの

よって3。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?