2024年大学入試共通テスト地学基礎

今年もやってみました。高校教員をしている大学の後輩に、こんなんで良いわけ?と言ったら、入試でテンパっている生徒はこれでも躓きます!と言われました。落ち着いて向えば常識と少しの知識で十分なレベルだと思いました。

A)地球の構造と地震に関する次の問いに答えなさい。

問1:次の文章中の(ア)(イ)に入れる語の組み合わせとして最も適当なものを選びなさい。

1)プレート・かたさ(流動しにくさ)

2)プレート・岩石(構成物質)

3)地殻・かたさ(流動しにくさ)

4)プレート・岩石(構成物質)

解答:1

コメント:これは知識の問題。何枚にも分かれた岩盤で覆われ→プレート。プレートはリソスフェアがアセノスフェアの上を移動するのだから、この区分は流動性によるもの。物質で分ければ地殻・マントルとなるが、マントルの上部はリソスフェアに含まれる。

流動性で分ける リソスフェア アセノスフェア

物質で分ける 地殻 マントル(マントルは結晶構造の違いによって上部、遷移層、下部のように分けられる)

リソスフェアに相当するのは地殻+上部マントル

1)15 2)35 3)50 4)65

解答:2

コメント:緊急地震速報のおさらい。

地震発生→P波をキャッチ→緊急地震速報→S波到達

この場合、震源から200 km離れたところにS波が到達するから、その時間は

200(km)/4(km/秒)=50(秒) 50秒後に到達する。よって緊急地震速報を受信したのが地震発生から15秒後なのだから、S波が到達するのは緊急地震速報を受け取ってから、50-15=35秒後となる。

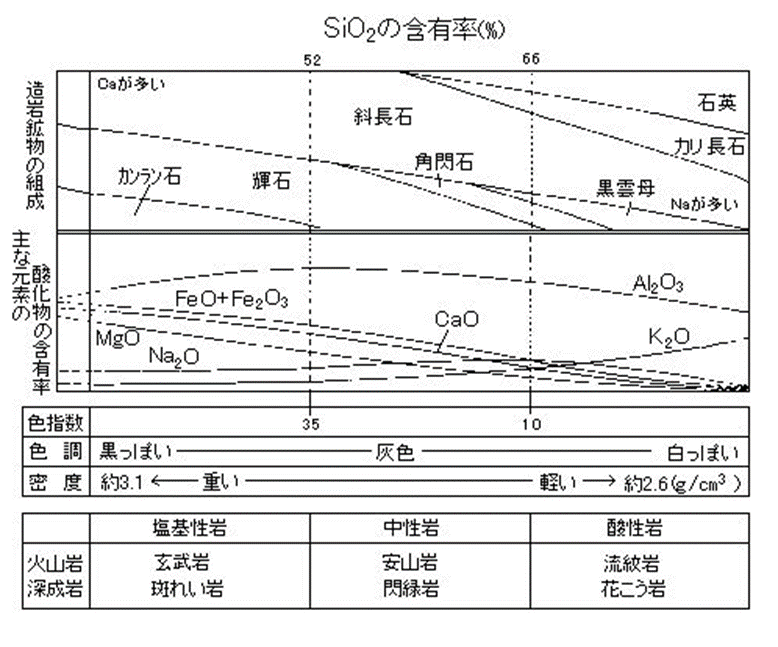

B)火成岩や鉱物に対する問に答えなさい

問3:火成岩や鉱物について述べたものとして最も適当なものを選びなさい。

解答:4

コメント:これも知識の問題。造岩鉱物は原子が規則的に配列している。ガラスがみられるのは急冷する火山岩。安山岩と閃緑岩の違いは下の表のとおり。

問4:次の図1はマグマが地下深部からある地層に貫入して固化した火成岩体の形態上の分類を示した模式断面図である。図のA~Cの名称の組み合わせとして最も適当なものを選べ。

1)岩床、底盤(バソリス)、岩脈

2)岩床、岩脈、底盤(バソリス)

3)岩脈、底盤(バソリス)、岩床

4)岩脈、岩床、底盤(バソリス)

5)底盤(バソリス)、岩床、岩脈

6)底盤(バソリス)、岩脈、岩床

解答:4

コメント:字を見て、脈とあれば線状のものが予測できる。よってまずAは岩脈。床というから平たいものを連想してBは岩床。残りCが底盤となる。

@火山学会の火山についてのQ&Aでは以下のように書かれている。

Q:来年センター試験の地学を受ける者です。岩床、岩脈、溶岩、バソリスが、火山岩だという参考書もあるし深成岩だという参考書もあります。それぞれどちらなのでしょうか?教えてください (08/27/03)

A:岩床、岩脈、バソリスは形状で呼ばれるものですが、溶岩は違います。溶岩は地表や地表付近にあるマグマのことで、溶けた状態のものも固まった状態のものも「溶岩」と呼びます。火成岩としての岩床と岩脈も地下に貫入したマグマ(溶岩)が固まったものです。バソリスとは、地下深部(深さ3キロ以下程度)で固まった巨大なマグマの塊まりであったものが、現在は地上に露出しているものをいいます。一般に分布の面積が百平方キロ以上のものを指します。深成岩と火山岩はそれぞれ地下深部と地上で固まったマグマを指します。火山岩の場合はそれから飛散したり、再移動したものも含みます。火山岩と深成岩の中間的な性質をもつものを半深成岩と呼びます。つまり地上と地下深部(3キロ程度)との間で固まったものです。深成岩、半深成岩、火山岩は、もともとは、地上に露出する岩石について、ガラスの有無や結晶の大きさ、そろい方などから、形成された場所を想定してそう呼ばれたものです。厳密には、岩床や岩脈は半深成岩で、バソリスは深成岩ということになります。また、溶岩は火山岩のこともありますし、半深成岩のこともあることになります。しかし、しばしば、火山の根っこにあたる岩脈や岩床のことも広く火山岩類としてひとまとめにしていうこともありますので、岩脈や岩床を火山岩とすると間違いかと言うと必ずしもそうではありません。

結論は深成岩のバソリスを除いて、半深成岩か火山岩ということになります。

センター試験では曖昧なことは出題されないと思いますので、典型的なもの以外は覚えなくてよいでしょう。(08/29/03)

C)生物進化と地球環境の変化に関する次の文章を読み問に答えなさい。

問5:上の文章中の(ウ)(エ)に入れる語の組み合わせとして最も適当なものを選べ。

1)グリパニア(真核生物)、被子植物

2)グリパニア(真核生物)、シダ植物

3)シアノバクテリア(原核生物)、被子植物

4)シアノバクテリア(原核生物)、シダ植物

解答:4

コメント:酸素を光合成により作り始めたものは、シアノバクテリア。古生代の大森林はシダ植物。という知識が必要。古生代の大森林で過去のセンター試験によく出てきたのは、リンボク、ロボク、フウインボク。被子植物が繁栄したのは新生代。裸子植物が繁栄したのは中生代ジュラ紀。

問6:下線部(a)に関して原生代初期の地球について述べた文として最も適当なものを選べ

1)全球凍結が起こったと考えられる寒冷化があった。

2)地球表層がマグマオーシャンで覆われた。

3)多細胞生物の爆発的多様化が起こった。

4)原始的な魚類が登場した。

解答:1

コメント:地球の誕生からのおおまかな流れから、選択肢の原生代(25億年前から5億4000万年間)初期の出来事は全球凍結となる。マグマオーシャンは海ができる前。多細胞生物の爆発的多様化は6億年前ころ。原始的な魚類の登場は古生代カンブリア紀の後期、5億2000万年前~5億500万年前ころ。

約46億年前 原始地球誕生 先カンブリア時代の冥王代

マグマオーシャン

約40億年前 先カンブリア時代の始生代

約40億年前 最古の岩石

約38億年前 海の誕生、プレート運動の開始

生命の誕生?

約25億年前 先カンブリア時代の原生代

シアノバクテリアが光合成をおこなって酸素を作る

酸化鉄からなる縞状鉄鉱床が発達

シアノバクテリアによって作られたストロマトライトが発達

約22億年前 全球凍結

約20億年前 真核生物が現れる(クリパニア)

約12億年前 多細胞生物が現れる(紅藻類)

約8~7億年前 2回目の全球凍結

約6億5千万年前 3回目の全球凍結

約6億年前 多細胞生物が現れる(エディアカラ生物群)

5.42億年前 古生代の始まり。← 多細胞生物の爆発的多様化が起こった。

5.2億年前 原始的な魚類の誕生

(年代の数字は説によって違うものもあるが、流れはだいたい了解されている)

約46億年前。原始地球誕生。冥王代

今から約46億年前に星間雲が自らの重力で収縮し、中心部に原始太陽が誕生。原始太陽に取り込まれずに残ったガスや塵は、原始太陽系円盤を形成。ガスや塵は徐々に結びつき少しずつ大きくなって、直径数 kmの微惑星を形成。微惑星は互いに衝突と合体を繰り返しながら巨大化していき、やがて直径1000 kmを超える原始惑星に成長。そして原始惑星どうしも衝突・合体を繰り返し、その結果生まれたのが、原始地球。

微惑星には水の元となる物質が大量に含まれていたと考えられている。それが雨となり、いったん海ができる。しかし、成長するにつれ重力も大きくなっていた原始地球は、さらに別の原始惑星を引き寄せた。すさまじい衝撃で発生した熱によって、あらゆる物質はすべて溶けた。地球の表面は、深さ数百 kmにも及ぶドロドロに溶けたマグマの海におおわれた。

→ マグマオーシャン

マグマの海は非常に温度が高く、重い物質も軽い物質も溶けて混ざり合っていた。やがて煮えたぎっていたマグマの海は少しずつ冷めていき、密度が大きい物質が沈んでいった。→地球の層構造の始まり

巨大天体衝突によってマグマの海におおわれた地球では、水は水蒸気となって大気中に拡散したと考えられている。しかし、時間がたつにつれ地球は徐々に冷めていき、マグマの海は固まり始める。気温が下がることで、大気中に存在していた大量の水蒸気は、大雨となって地表に降り注ぐ。大雨によって地球はさらに冷やされ、地表は硬い岩石におおわれた。最古の岩石は約40億年前。地表が固まったことで雨は表面にたまっていき、やがて海になった。約35億年前

海の浅いところでは生物に有害な紫外線や放射線が降り注いでいた。その影響をまぬがれていたのは、紫外線が届かない深い海の底。当時の海底は、いたるところから熱水が噴き出す高温の世界。そこでは、鉱物に含まれる金属の表面に熱水中の水素や二酸化炭素の分子が引き寄せられていく。やがて、分子同士が反応し有機物が生まれた。さらに、有機物が反応を繰り返すことで、生命に欠かせないアミノ酸や脂肪酸などがつくられたと考えられている。海中の脂肪酸が集まり膜を形成し、その中にさまざまな分子が取り込まれ原始生命が誕生した。この原始生命は、現在のバクテリアに似た微生物のような形状だった。原始生命は酸素を必要とせず、海水から栄養分を取り込み体をつくっていったと考えられている。

https://www.nhk.or.jp/kokokoza/chigakukiso/contents/resume/resume_0000002267.html?lib=on より

第2問

A)台風に関する問に答えよ

1)cbda

2)cdab

3)dacb

4)dcba

解答:4

コメント:台風は南から北へ移動する。また西から東へ移動する。このうち、もっとも南にあるのはd。よってここがスタート。南から北へ移動させるとdcba

解答:2

コメント:

前線が停滞しているところに台風が接近すると前線の活動が活発になり、大雨が降ることがある→1は〇

台風の時に風がより強く吹くのは低気圧に吹き込む風と台風を動かす風が重なる右側→2は×

等圧線の間隔が狭いと強い風が吹く→3は〇

海岸付近では高潮になる→4は〇

B)海洋に関する問に答えよ

1)下げる、可視光線

2)下げる、赤外線

3)上げる、可視光線

4)上げる、赤外線

解答:2

コメント:水の変態と熱収支は

氷 熱吸収 → 水 熱吸収 → 水蒸気

氷 ← 熱放出 水 ← 熱放出 水蒸気

よってアは下げる。熱にかかわる電磁波は可視光線ではなく赤外線。

第3問

A)太陽系の天体と構成に関する問に答えよ

問1:次の文章中の(ア)(イ)に入れる語句の組み合わせとして最も適当なものを選べ。

1)球状、分裂することでより小さな天体

2)球状、合体することでより大きな天体

3)円盤状、分裂することでより小さな天体

4)円盤状、合体することでより大きな天体

解答:4

コメント:太陽系のでき方。現在太陽系は太陽を中心として円盤状になっている。また地球などの惑星は衝突し合体してできた。

1)主系列星、赤色巨星

2)主系列星、白色矮星

3)赤色巨星、白色矮星

4)主系列星、赤色巨星、白色矮星

解答:1

コメント:白色矮星は恒星の進化において、中小質量星が外層を失った後の段階にある星(英語名称の最後の star は省略されることが多い)。赤色巨星に進化し、ヘリウム燃焼段階を経た中小質量星は、水素の豊富な外層を質量放出によって失い、電子の縮退圧で支えられた中心核(コア)だけからなる天体となる。核融合によってエネルギーが新たに生み出されないため、白色矮星は時間とともに低温、低光度になっていく。(https://astro-dic.jp/white-dwarf/)

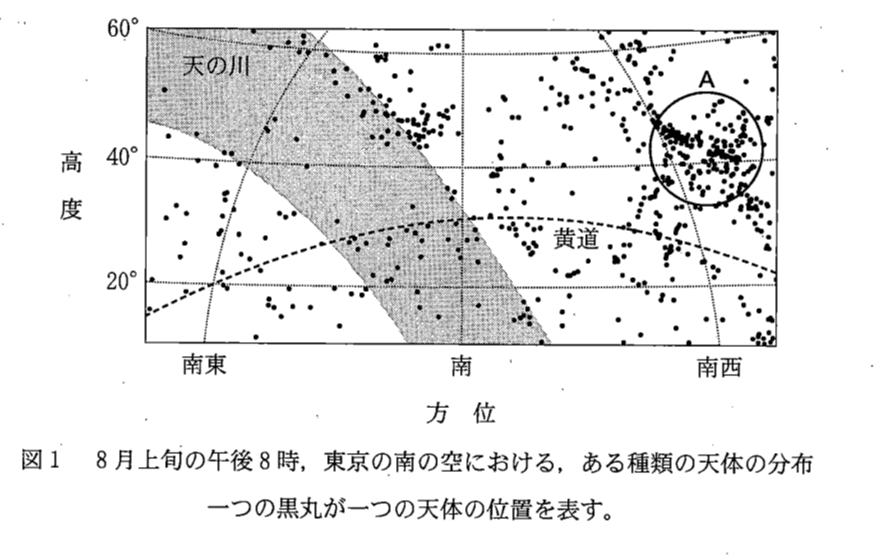

B)宇宙の構造に関する次の問いに答えよ

1)火星軌道と木星軌道の間にある小惑星

2)太陽から3000光年以内にある恒星

3)銀河系内にある星間雲

4)銀河系から1億光年以内にある銀河

解答:4

コメント:銀河系の中で太陽は端にある。銀河系の円盤部にある太陽系から周りを見ると,円盤部に密集した恒星が帯状に見える。これが天の川。

問1:次の文章中の(ア)~(ウ)に入れる語句と数値の組み合わせとして最も適当なものを選べ。

1)1万、鉄やマグネシウム、土石流

2)1万、揮発性(ガス)成分、火砕流

3)1000、鉄やマグネシウム、火砕流

4)1000、揮発性(ガス)成分、土石流

解答:2

コメント:活火山は2003(平成15)年に火山噴火予知連絡会によって「概ね過去1万年以内に噴火した火山及び現在活発な噴気活動のある火山」を活火山と定義し直された。活火山の数は現在111となっている。火砕流とは、「熱雲」「軽石流」を含めて「高温のマグマの細かい破片が気体と混合して流れ下る現象」の総称。爆発的な噴火はマグマの粘性が高く揮発性成分が多いと起きる。

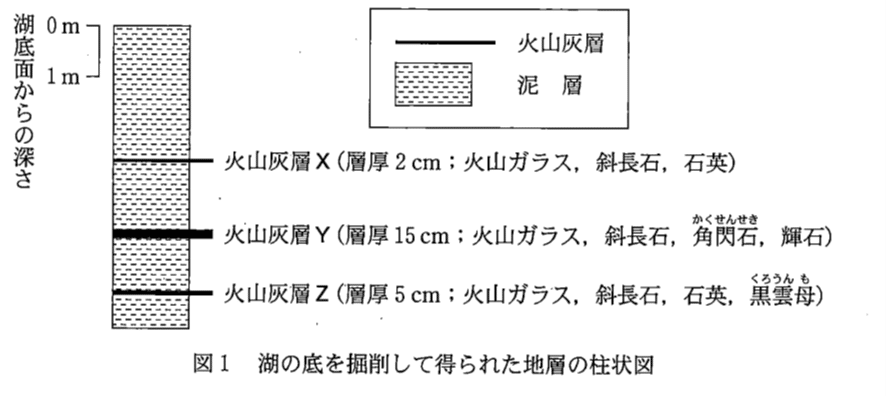

a 火山灰層X、Y、Zは含まれる鉱物の組み合わせは異なるもののいずれも斜長石がふくまれることからすべて同一の火山からもたらされたものと考えられる。

b 火山灰層X、Y、Zの厚さの違いはこの湖に降った火山灰の量の違いを概ね反映していると考えられる。

1)正、正

2)正、誤

3)誤、正

4)誤、誤

解答:3

コメント:まずaについてYに石英が含まれないことからXとは違う起源と考えた方が良い。厚さの違いは量の違いを反映していると考えてよい。

問3:次の文章中の(エ)(オ)に入れる語句と数値の組み合わせとして最も適当なものを選べ。

1)反時計回り、2

2)反時計回り、8

3)時計回り、2

4)時計回り。8

解答:3

コメント:北太平洋の亜熱帯から日本近海への還流は黒潮。S1からS2への流れを考えると時計回り。対馬海流のN1-N2は300㎞を30日で1日10㎞、黒潮のS1-S2は1200㎞を60日だから1日20㎞になる。よって黒潮は対馬海流の2倍の速さとわかる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?