2006年地学1(固体地球分野)

2006年から課程が変わったようです。

問1:地震波の伝わり方は、固い部分では(圧力が高い。温度が低い。)速い。やわらかい部分では(圧力が低い。温度が高い。)遅い。

答えは4。

問2:地震波が伝わらない領域がある。震源から角距離103°以降にはS波が伝わらない。

一方P波も103°~143°まで伝わらない。結局、震源103°~143°の帯状の範囲にはP波もS波も伝わらないことになる(表面波は伝わる)。この帯状の地帯を地震波の影(シャドーゾーン)という。

よって2。

問3:影の領域が見られるのは外核が液体であるため、横波であるS波を通さない。

よって2。

問4:地磁気について。地表付近の地磁気の様子は地球の中心に棒磁石を置いたときの磁気の分布とよく似ている。

地表では北極側がN、南極側がSであるので地球の中心では南極にN極、北極にS極を持つ磁石を考える。

よって誤っているのは1。

問5:地球内部の熱源:岩石中に含まれる放射性元素が崩壊することによって発熱する。

よって4。

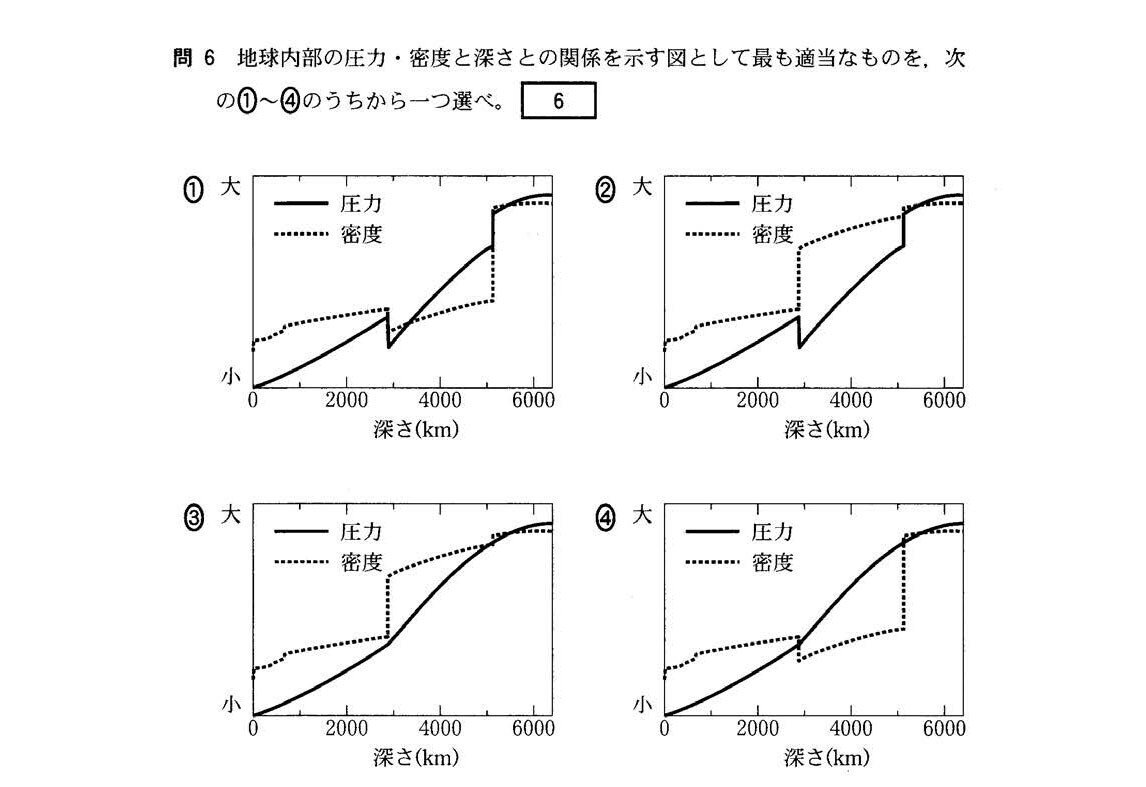

問6:地球内部の密度と圧力(地震波の速度の変化から求められる!)の図は下図を参照。

よって3が正しい。

問1:MgO を20 重量%含む結晶とMgO を5 重量%含む液体がそれぞれ結晶20 重量%、液体80 重量%の割合で混合している。結晶中のMgO は全体の20%のなかの20%なので0.2*0.2=0.04、4%。液体中は全体の80%の中の5%だから0.8*0.05=0.04、4%。よって結晶と液体両方合わせると0.04+0.04=0.08、8%が正しい。

よって2。

問2:SiO2 を50%含むマグマが地下深くでゆっくり固まる。SiO2 が50%ということは塩基性岩(黒っぽい石)、地下でゆっくり冷えると言うことは深成岩。よってここからはんれい岩とわかる。

よって4

問3:マグマの熱による影響が強い範囲では接触変成作用が起きる。結晶片岩は広域変成作用でできる。接触変成作用の例は以下。黒雲母もマグマが冷えて晶出する。

・ホルンフェルス - 原岩は砂岩、泥岩、頁岩など。

・結晶質石灰岩(大理石) - 原岩は石灰岩。

・珪岩 - 原岩はチャート。

よって誤っているのは広域変成岩の結晶片岩。ゆえに3。

問4:火成岩の分類と鉱物組成は問2 の図を参照。アは角閃石、イは斜長石

よって3

問5:酸性岩に含まれる主要造岩鉱物のうち、鉄とマグネシウムを含むもの→黒っぽい鉱物→黒雲母

よって4

問6:SiO4 四面体だけでできているもの→透明・無色の鉱物→石英

よって2

問1:この場合、境界線が東に振れている、東西方向の東が高い、ことに着目。

よって1。

クリノメーターの使い方(引用/

http://www.s-yamaga.jp/nanimono/chikyu/chishitsuchosa.htm#c-2 クリノメーターの使い方)

走向を測る

問2:柱状図:問題文から一番新しいのはE層(新生代第四紀の礫層)で下の層とは不整合の関係にある。

D層は腕足類とハチノスサンゴが出るから古生代で古い。よって3か4。Eが不整合なのは4。よって4

地質図より古い順はD→C→B→A

問3:凝灰岩(ぎょうかいがん、tuff、タフ)は、火山から噴出された火山灰が地上や水中に堆積してできた岩石。成分が火山由来であるが、生成条件から堆積岩(火山砕屑岩)に分類される。

よって2

問4:級化層理:構成粒子が、下部が粗粒で、上部に向かうにつれて連続的に細粒へと変化している層のことである。

よって4

問5:チャート:堆積岩の一種。主成分は二酸化ケイ素(SiO2、石英)で、この成分を持つ放散虫・海綿などの動物の殻や骨片(微化石)が海底に堆積してできた岩石(無生物起源のものがあるという説もある)。チャートには赤色、緑色、淡緑灰色、淡青灰色、灰色、黒色など様々な色のものがある。

暖色系のものは、酸化鉄鉱物に起因し、暗色系のものは硫化鉄や炭素化合物に起因する。緑色のものは、緑色の粘土鉱物を含むためである。これらは、堆積した環境によって変わると考えられている。かつて「角岩」と呼ばれたこともあるがいまはその呼び名は使われていない。

よって3

問6で、腕足類は2。4は三角貝(トリゴニア)、3はフズリナ、1は私にはよくわからないです。ごめんなさい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?