2004年地学A(固体地球分野)

問1で、地球の誕生は46億年前。よって35億年前は地球誕生から11億年後。アは3か4。イは酸化鉄が海底に沈殿した縞状鉄鉱床のことを言っている。主に産出するのは38億年~19億年前の年代の地層で、それ以後は約7億年前の一時期堆積したのみ。特に27億年前~19億年前の時期に非常に大規模な鉱床が形成された。よって答えは3。

問2で、酸素を徐々に海中に放出したのはシアノバクテリア (藍色細菌)。光合成によって酸素を作り出すラン藻類である。よって答えは2。

シアノバクテリア(cyanobacteria,藍藻(もしくはラン藻))は、酸素を発生する光合成(酸素発生型光合成)を行う原核生物。酸素発生型光合成は、植物の光合成と基本的に同じもの。シアノバクテリアの祖先は30~25億年前に地球上に出現し、初めて酸素発生型光合成を始めた。この光合成では水を電子供与体とする(水分子から電子を奪い、その副産物として酸素ができる。)ことができるため、水と光があればエネルギーが得られることとなり、当時の地球上で大繁殖した。その結果、それまでの酸素を含まない嫌気的な大気に酸素を供給することとなり、徐々に(実際には酸素レベルが急上昇した時期もありましたが)現在に近い酸素を豊富に含む好気的大気に変えていったと考えられている。シアノバクテリアは、進化の過程で、形態的にも代謝的にもきわめて多彩な能力を有する原核生物の大きな一グループを形成するようになった。また、真核細胞の祖先との内部共生によって真核細胞に取り込まれ、植物の葉緑体の祖先となったと考えられており、原核生物から植物に至る光合成の進化を考える上で、非常に重要な生物。(https://www.agr.nagoya-u.ac.jp/~microbio/research6.html)

問3は、当てはまらないものを選ぶ。石灰岩とならないのは珪藻。ゆえに答えは4。

問1で、一般に河岸段丘は上にある地層が古い。よって古い順にa→c→b。問題文から確認すると、火山灰YはXよりも古いのだから、Yの下に堆積している礫層aはcよりも古い。bは火山灰Xが上に堆積していないのでcよりも新しい。ゆえに答えは2。

問2で、河川の侵食、運搬、堆積について。1の地層の硬さによって地形が変わるのは○。2の蛇行河川では外側が侵食、内側が堆積なので×。3の傾斜は下流ほど緩くなるから×。4の海に運ばれる土砂は海岸の地形を変えるので×。よって答えは1。

問3は、地形断面を選ぶ。Aは1900mより高く、A’は1800mより高い。かつ、間が谷なので、答えは3。

問4は、水平のまま重なっている。dが1500mより上、eが1000から1100mの間、fが1300から1400m。特に地殻変動がなければ、地層は下が古い。ゆえに古い順にe、f、dとなる。答えは4。

問5は、鉱物の性質として誤ったものを選ぶ。多くの鉱物は結晶質で原子が規則正しく並んだ結晶構造を持つ。よって1は○。鉱物は互いに対応する結晶面と結晶面のなす角は一定である。2は○。鉱物の色は結晶構造によるものや、化学組成によるものがある。3は×。爪でも傷がつく柔らかい鉱物もある。4は○。ゆえに答えは3。

問6は石英について。石英の強度は大きくはない。1は×。ボーリング用の刃に利用されるのはダイヤモンド。2は×。石英はほぼ二酸化ケイ素でできている。3は×。石英は時計の発信機として利用されている。4は○。

問7は、花崗岩に多く含まれる鉱物。長石と黒雲母。よって答えは1。

問8は水晶の典型的なかたち。答えは2。これは知っておいてもらうしかない。

問9は同じ化学組成のものを選ぶ。ダイヤモンドと石墨はどちらもCでできている。よって答えは3。

問1は、4個の水素から1個のヘリウムとエネルギーを放出するのだから核融合。太陽から放出される電磁波だから太陽放射。よって答えは1。

核分裂反応とは、不安定核(重い原子核や陽子過剰核、中性子過剰核など)が分裂してより軽い元素を二つ以上作る反応のことを指す。

問2は、ウで地球と太陽の距離は約1億5000万km。エは太陽定数は1370W/m2だから、まず1kcal/h・m2 = 1.163 W/m2 だから 1370W/m2 = 約1178 kcal/h・m2となる。これは1時間当たりの量なので1分では19.6kcal。さらに1m2の値を1cm2にすると1万分の1だから、19600÷10000=1.96cal。オは数を参照すると49%。ゆえに選択肢は6となる。

1m2の平面が、地球の大気の外側にあるとすると、その平面が太陽光線を垂直に受けるエネルギーは、約1370W/m2。このエネルギー量を太陽定数という。

https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/chigakukiso/archive/resume028.html

問3は電磁波の波長について。紫外線は可視光より短く赤外線は可視光より長い。ガンマ線は紫外線より短い。よって選択肢は5。

問4で、太陽電池は、シリコンを使うものが多い。電池に使うシリコンはケイ素から作られる。よって答えは2。

太陽電池の仕組み(参考)

http://www.jpea.gr.jp/knowledge/solarbattery/index.html

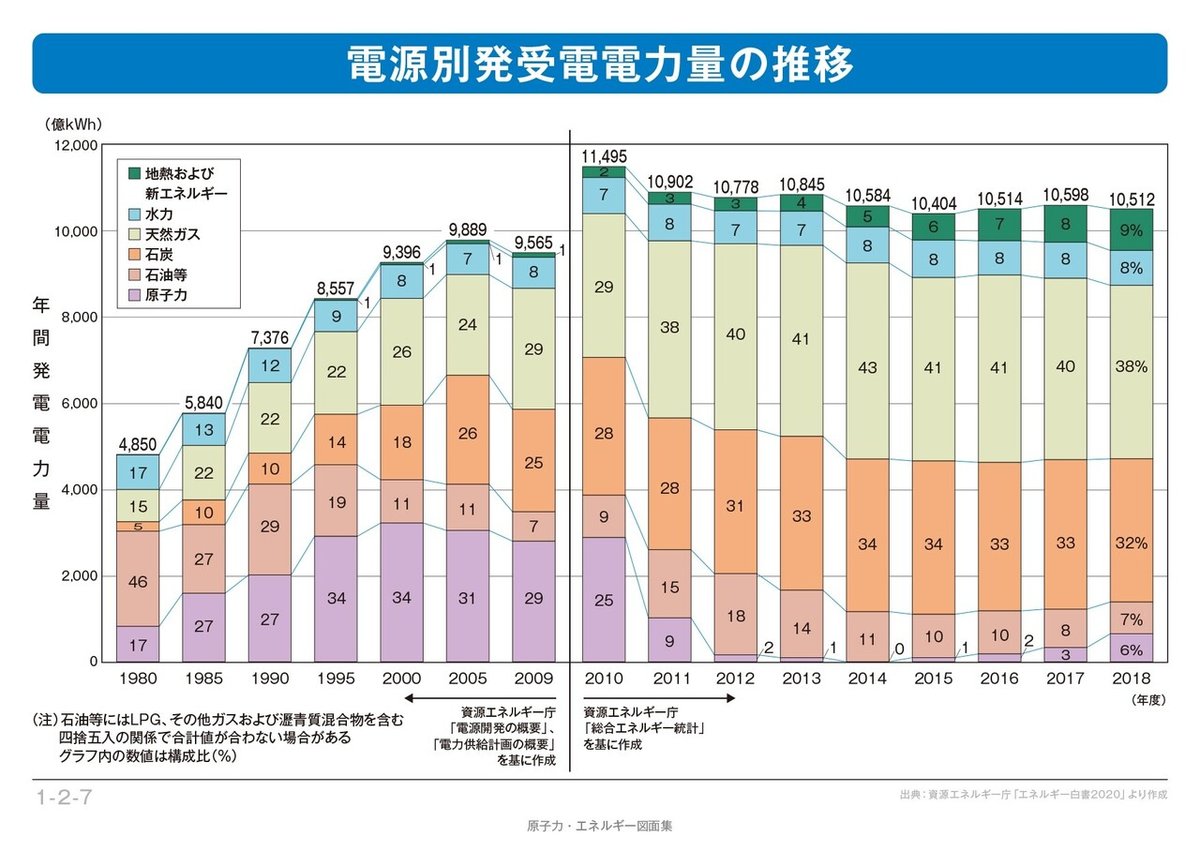

問5で、地熱発電について。この試験が行われた2004年では地熱及び新エネルギーの割合は水力発電より圧倒的に少なかった。よって答えは4。

ただし、東日本大震災で原子力発電が止まってからは新エネルギーの割合が増加し、2017年には水力に匹敵するようになった。ただし地熱は2019年でも0.2%にとどまっている。

2019年の統計

https://www.isep.or.jp/archives/library/12541

問6で、鉱床のでき方。花崗岩質マグマができるときの最後の方の残液からできるものはペグマタイト。熱水が石灰岩と反応するのがスカルン。よって、答えは2。

http://www.msoc.eng.yamaguchi-u.ac.jp/collection/origin_12.php を参照すると、

ペグマタイト鉱床:マグマ中には火成岩の成分のほかに水をはじめ,揮発しやすい成分,たとえば水分,硫黄,塩素,弗素(フッ素),硼素(ホウ素),炭酸,硫化水素などが含まれている。これらは,マグマから火成岩がつくられるとき,火成岩中に固体(鉱物)として取り込まれず,残っているマグマの流体中にとどまる。そのとき錫(スズ),タングステン,モリブデン,銅,鉛,亜鉛,金などの有用金属や,リチウム(Li),ベリリウム(Be),ジルコ二ウム(Zr),セリウム(Ce),ニオブ(Nb),タンタル(Ta),イットリウム(Y),ランタン(La)などの希元素,さらにウラン(U)やトリウム(Th)などの放射性元素も同様に火成岩には入らず,上記の水や揮発性成分とともにマグマの残液(残留マグマまたは残漿)に集まる。したがってマグマの固結が進むとともに,残液は次第に揮発成分や有用金属などに富んで,最終的には冷えて固まる。この残液は温度が下がっても水などの濃集のため,蒸気圧はかなり高くなる。もし周囲の岩石中に,この圧力に耐えない部分があれば,そこを破壊して揮発分が外部に放散される。しかし,深い地中で外圧が十分であれば,揮発成分は残液中に保存され,残液の主成分である珪酸(SiO2),アルカリ(K2O,Na2O),アルミナ(Al2O3)などとともに濃集し,著しく水分や揮発成分に富んだマグマ(残液)ができる。この残留マグマは水の増加により粘性が小さくなって,動き易く,しかも高い蒸気圧で,貫入力強く,溶解力も大きい。単に割れ目に岩脈として侵入するだけでなく,その源となった花こう岩などと反応し,その一部を円筒状,漏斗(ロート)状に交代した岩石となるが,これがペグマタイト鉱床である。

正マグマ鉱床:マグマが地球内部(上部マントルや地殻)で生じ,上昇してマグマ溜りで冷却,固結して火成岩になるとき,クロム,鉄,チタン,ニッケル,銅,白金などの有用金属が濃集して鉱床をつくる。その鉱床を正マグマ鉱床という。マグマがゆっくり冷えるとき,マグマの成分によっては,ある温度以下で,融体(液体)のまま2相に分離することがある(不混和現象)。例えば,水と油が分かれるように,マグマ本体の珪酸塩融体から,ニッケル,銅,鉄などに富む金属硫化物融体が分離し,マグマの底部に濃集して鉱床を形成している。

スカルン鉱床:炭酸塩岩(石灰岩,苦灰岩など)が熱水(鉱化流体)からもたらされた珪酸,アルミナ,鉄などの成分と反応し,その結果生じたカルシウムまたはマグネシウム質珪酸塩鉱物の集合体をスカルンという。主なスカルン鉱物として珪灰石,ザクロ石,単斜輝石,緑簾(れん)石などがある。熱水によるスカルン化作用は石灰岩などの炭酸塩岩がもっとも受け易く,岩体すべてがスカルンに交代されることもまれでない。ときには泥岩(粘板岩),凝灰岩や花こう岩などの火成岩がスカルン化される場合もある。マグマから花こう岩ができる場合,その末期に生じる高温高圧のマグマ水(鉱化流体)は水分,塩素,弗素,硫黄(硫化水素),炭酸ガスなどの揮発成分や珪酸,アルカリ,アルミナを含み,錫,タングステン,モリブデン,銅,鉄,鉛,亜鉛など,もともとマグマ中にあった多くの有用金属を溶かし込んでいる。この鉱化流体は普通,花こう岩体の頂部に集まり,その強力な蒸気圧によって周囲の岩石の層理,節理や割れ目(断層,張力裂罅)などの弱線に沿って浸入し,これを破りながら外部,一般には上方へ逸散する。この途中,冷却により流体は熱水溶液(熱水)になる。この熱水が石灰岩,苦灰岩などの炭酸塩岩に遭遇すれば,熱水はこれと反応して,炭酸塩岩を珪灰石,ザクロ石,透輝石,灰鉄輝石,アクチノ閃石,緑簾石などの集合であるスカルン(鉱石スカルン)に変える。このスカルンには錫石,灰重石,輝水鉛鉱,磁鉄鉱,赤鉄鉱,黄銅鉱,閃亜鉛鉱,方鉛鉱,磁硫鉄鉱,黄鉄鉱などの金属鉱物が伴われることが多く,金属鉱床となる。元素によって移動距離が異なるので,鉱物種ごとに帯状構造を示すことがある。

問7でペグマタイト鉱床で濃集するのは、有用金属に加えて希土類が特徴。ペグマタイト鉱床で採掘の対象となりうるものとしては、石英、長石、雲母類、希元素鉱物、鉱物結晶自体(宝石)等がある。ゆえに答えは2。

問8は、海底熱水鉱床について。海底熱水鉱床は、海底のうち海嶺などマグマ活動のある場所に海水が染み込み、熱せられた海水によってマグマや地殻に含まれていた有用な元素が抽出され、この熱水が海底に噴出して冷却される事によって沈殿して生成する鉱床である。好熱菌など特異な環境で生息する生物も存在する。また、それらを生産者とする特異な生物群集があることも知られている。よって答えは3。

漂砂鉱床とは、地質学において堆積プロセス中に特定の鉱石から比重分離により形成された貴重な鉱物の地層である。漂砂鉱床は重要な金の鉱脈である。産出するレアメタルは密度が高く風化に耐性がある必要がある。石英は通常砂や砂利の最大の成分であるため、砂鉱床に蓄積するには、鉱物粒子は石英(比重2.65)よりもかなり密度が高い必要がある。しばしば黒色砂で発生貴重ミネラル成分であるモナザイト、ルチル、ジルコン、クロム、鉄マンガン重石、スズ石が産出する。

マンガン団塊とは、深海の海底に存在する球状の凝結塊であり、コアの周りに同心円状に水酸化鉄と水酸化マンガンが層状に凝結したものである。コアは、微化石(放散虫や有孔虫)の殻や、燐灰石などのリン酸塩鉱物に置換されたサメの歯や、玄武岩のデブリ、さらには既に形成されていた別の団塊(ノジュール)の破片であることもある。

サンゴと熱水が反応した鉱床はスカルン鉱床。

問9は、カオリンを使った製品。粘土を使った代表的なものは陶磁器。よって答えは2。

問4は、震源と観測点の距離は震度に影響する。1は×。震源は地下の岩盤が破壊し始めた点をさす。2は○。震央とは震源の真上の地表の点をさす。3は×。地震を起こす断層は地下に埋没しているものもある。4は×。よって答えは2。

問5は、震度7のエリアは断層上に分布している。よって答えは2。

問6はマグニチュードについて。以下の知識より、答えは4。

地震のマグニチュードは地震のエネルギーの関数なので震源1つにつき1つ求められる。→3は×。

地震のマグニチュード M と、地震のエネルギー E(ジュール)の間には、

log10E=4.8+1.5Mという関係が成り立つ。これにより、マグニチュードが1増えると、地震のエネルギーは 10√10=31.62… 倍になる。また、マグニチュードが2増えると、地震のエネルギーは 1000 倍になる。→1は×。

マグニチュードの計算法はいろいろあるが、気象庁では発生した地震について、各地震観測点におけるP波あるいはS波の発現時の観測値(以下検測値と呼ぶ)から震源の決定を、地震波の最大振幅値からマグニチュードの決定を行う。マグニチュードの最大値はない。→2は×、4は○。

https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/bulletin/catalog/notes_j.html

問7は地滑りを抑制するものを選ぶ。1の多量の降雨は地滑りを誘発する。よって×。2の火山の噴火は降り積もった火山灰が地滑りを誘発する。よって×。3の強い地震動も地滑りを誘発する。よって×。のこりは4。水は地滑りを誘発するので水抜きは抑制に有効。答えは4。

問8は地盤沈下。1は×。地盤沈下を起こしやすいのは新しい地層。2は×。地盤沈下が多いのは台地ではなく低地。3は×。地下水位が回復しても元には戻らない。4は○。よって答えは4。

問9で、火山災害で誤っているものを選ぶ。1は大規模な噴火が起きなくても火山灰による被害が発生する。○。2は、火砕流は高温の火山灰やガス。×。3は、溶岩流も被害を及ぼす。○。4は、火山ガスは有毒なので死者は出る。○。よって答えは2。

火山の噴火とは、火口から火山灰や溶岩などを噴き出す現象のことを言う。火山が噴火すると、それに伴っていくつもの危険な現象が起こることもある。

1.溶岩の流出

溶岩が通るとその高い温度によって建物や道路、田畑等は全て焼失する。

2.噴石

噴石は噴火によって火口からふき飛ばされた岩石などの噴出物のことで、火口から数キロメートル離れた場所まで飛ばされることもあり、広い範囲で被害を与える。

3.火砕流

火砕流は高温の火山灰や岩石、火山ガス、空気、水蒸気が一体となって山を流れ下る。その速さは時速数十キロメートルから数百キロメートルで、その流れの先にいた場合、避けることは不可能。

4.土石流

土石流は岩石や土砂、倒された樹木、火山灰などが水と一緒になって流れ下るもので、時速数十キロメートルの速さで進み、かなり離れたところまで流れていくため危険。雨や雪解け水などによって誘発されることも多いため、火山活動がおさまってきていても、大雨の際は発生の可能性が高くなる。

https://weathernews.jp/s/topics/201710/100065/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?